mit der dankbaren Anerkennung der von der griechi-

schen Denkmalpflege geleisteten Arbeiten in den Pro-

pyläen muß zugleich der dringende Wunsch ausge-

sprochen werden, den Nordflügel der letzteren von

seinem Gitter befreit und von seinen willkürlichen Ein-

bauten gereinigt zu sehen. Die Pinakothek ist nicht nur

unzugänglich, sondern sie wird als Ablegeraum benutzt,

ab und zu treiben in ihr zu den Wächtern gehörige

Kinder lärmend ihr Wesen. Eine Änderung dieses Zu-

standes müßte den zuständigen Stellen in Athen nahe-

gelegt werden, sie ist eine der dringendsten Desiderate

auf der Akropolis.

Die frühen Porosskulpturen, die peisistratidischen

Gigantengiebel, die Koren des Akropolismuseums

glaubte man genügend aus guten Abbildungen zu ken-

nen, Stück für Stück. In Wahrheit ist der Eindruck, den

man von ihnen an ürt und Stelle hat, in seiner über-

wältigenden Wirkung garnicht zu beschreiben. Das

gedrängte in den nicht sehr großen Räumen kommt

ihnen dabei nocli zugute; meist sind sie auch richtig

aufgestellt. Die archaische Skulpturengruppe ist hier

eine lebendige Welt von dämonischer Einwirkung.

Anders der Saal der Parthenonskulpturen. Gewiß war

es eine schwere Aufgabe, die Gipsabgüsse der Elgin

Marbles, deren Vorhandensein an dieser Stelle unum-

gänglich notwendig ist, neben den Originalstücken

unterzubringen. Aber so wie die Dinge sich darstellen,

hat man sich, nach erfolgreicher Anstrengung in den

archaischen Sälen, seltsamer Weise der Lösung dieser

wichtigen Aufgabe iiberhaupt entzogen. 12 Platten

des Parthenonfrieses, aus türkischem Gemäuer auf der

Akropolis stammend, von denen 9 noch völlig erkenn-

baren Charakter haben, unter ihnen herrliche Stücke,

Skulpturen, für die man an anderen Orten ohne Be-

denken ein eigenes Museum bauen würde, Werke, die

kein schnödes Gold aufwiegt, das sie weder schaffen,

noch bestellen, noch kaufen kann, sind hier zu ebener

Erde, nur wenige Zentimeter über dem Fußboden an-

gebracht, unter den über ihnen lagernden Gipsabgüssen.

Der Torso der Selene aus dem Ostgiebel, ein herrliches

Stück, nebenbei von großem Interesse wegen der Wa-

genlenkertracht, der Sauer’sche Torso und das Frag-

ment des Athenakopfes aus dem Westgiebel stehen in

einem Winkel zwischen Gipsen und Bruchstücken. Der

Athenakopf, von dern Collignon in der großen Parthe-

nonpublikation eine so überraschende Aufnahme gibt

(pl. 58, in Verbindung mit dem Londoner Fragment)

ist überhaupt kaum sichtbar! ! Auch hier ist, bei voller

und dankbarer Anerkennung des von der griechischen

Archäologie sonst — etwa in Epidauros, um ein Bei-

spiel anzuführen — auf dem Museumsgebiete geleiste-

ten auf eine Änderung zu dringen.

Das Akropolismuseum ist in geschickter Weise in

einer Vertiefung des Terrains untergebracht, die sich

zwischen der Höhe des Akropolisfelsens und der kimo-

nischen Stützmauer befindet, und die itn Altertum auf-

geschüttet war. Wenn man, gegen Sonnenuntergang

das Museum verlassend, iiber das Dutzend Stufen der

kleinen Treppe aus dieser Vertiefung wieder auf der

Oberfläche des Felsens auftaucht, bietet sich eiuem ein

Bild dar, das zu den unvergeßlichen Eindrücken auf

der Akropolis gehört. Die herrlliche, wegen des im

Ruin fehlenden Hintergrundes in ihrer absoluten Voll-

kommenheit ganz fiir sich wirkende Säulenstellung der

Ostseite des Parthenon zeigt das strahlende trockene

Rostrot ilirer Patina auf einem grüngelben Himmels-

grunde von makelloser Transparenz. Der Felsboden ist

hellviolett, die herumliegenden Trümmer weiß, das

Erechtheion rechts elfenbeinfarben, ferne Hügelzüge

hinter ihm scheinen in dunkelviolette Tinten getaucht.

Das Beseelte einer solchen leuchtenden Vision zwi-

schen Himmel und Erde, in erhabener Lautlosigkeit, läßt

das Wort verstummen. Der Abend konzentriert diese

Architekturmassen, die der Tag ausgebreitet hatte.

In den großen und hohen Sälen des Athener Natio-

nalmuseums ist man von den Marmorbildern in so

schöner Weise umgeben, daß man beim Abschied gar-

nicht weiß, wie man eigentlich ohne sie weiterleben

wird. Das gilt vor allem für die unvergleichlichen Säle

mit den Grabreliefs. Der aus lauter Originalwerken

bestehende arabische Saal, die angrenzenden Säle des

V. und IV. Jahrhunderts, in denen die meisten Stücke

Originalwerke sind, in prachtvollem Liclit hier zu sehen,

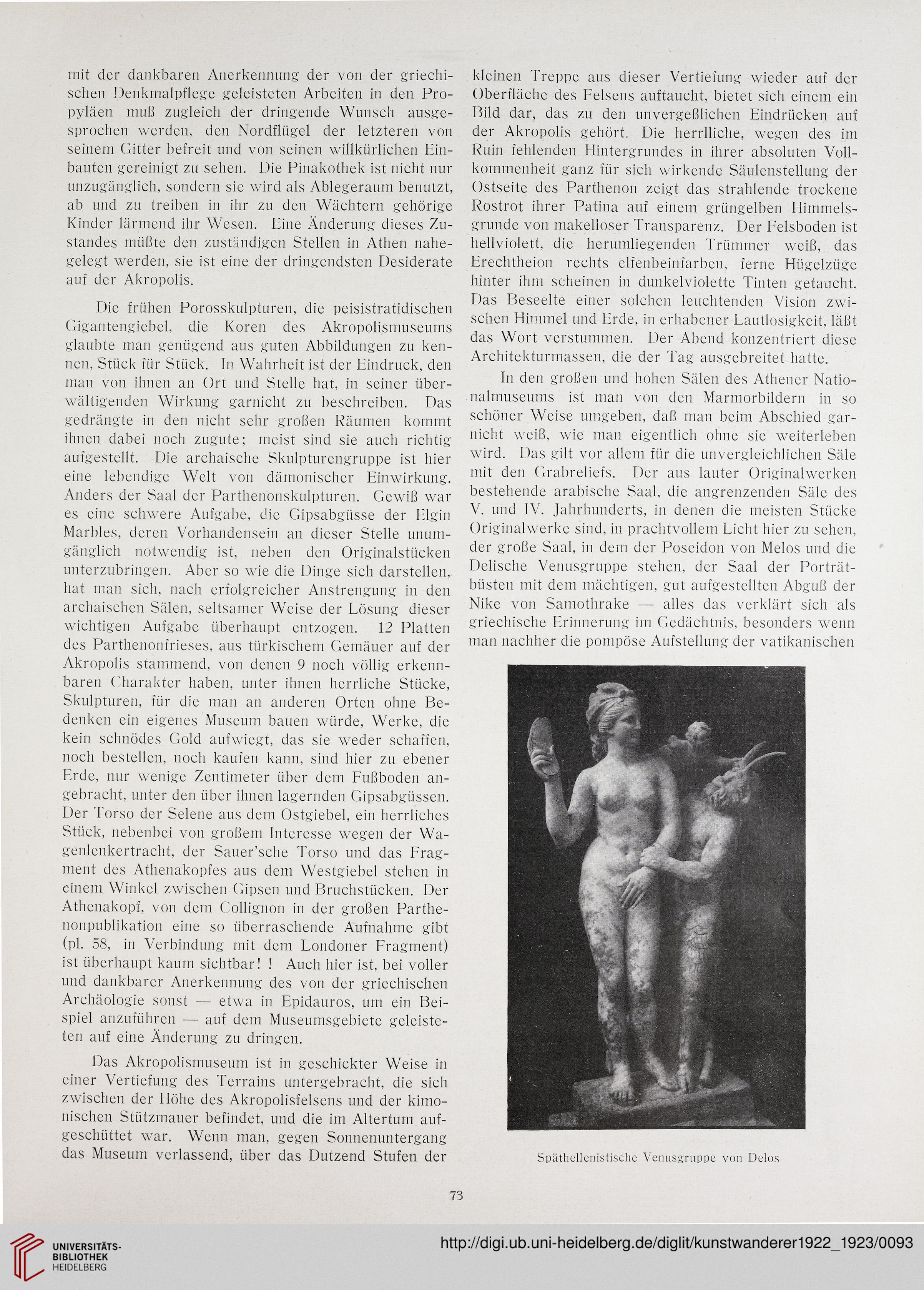

der große Saal, in dctn der Poseidon von Melos und die

Delische Venusgruppe stehen, der Saal der Porträt-

büsten mit dem mächtigen, gut aufgestellten Abguß der

Nike von Samothrake — alles das verklärt sich als

griechische Erinnerung im C.edächtnis, besonders wenn

man nachher die pompöse Aufstellung der vatikanischen

Späthellenistische Venusgruppe von Delos

73

schen Denkmalpflege geleisteten Arbeiten in den Pro-

pyläen muß zugleich der dringende Wunsch ausge-

sprochen werden, den Nordflügel der letzteren von

seinem Gitter befreit und von seinen willkürlichen Ein-

bauten gereinigt zu sehen. Die Pinakothek ist nicht nur

unzugänglich, sondern sie wird als Ablegeraum benutzt,

ab und zu treiben in ihr zu den Wächtern gehörige

Kinder lärmend ihr Wesen. Eine Änderung dieses Zu-

standes müßte den zuständigen Stellen in Athen nahe-

gelegt werden, sie ist eine der dringendsten Desiderate

auf der Akropolis.

Die frühen Porosskulpturen, die peisistratidischen

Gigantengiebel, die Koren des Akropolismuseums

glaubte man genügend aus guten Abbildungen zu ken-

nen, Stück für Stück. In Wahrheit ist der Eindruck, den

man von ihnen an ürt und Stelle hat, in seiner über-

wältigenden Wirkung garnicht zu beschreiben. Das

gedrängte in den nicht sehr großen Räumen kommt

ihnen dabei nocli zugute; meist sind sie auch richtig

aufgestellt. Die archaische Skulpturengruppe ist hier

eine lebendige Welt von dämonischer Einwirkung.

Anders der Saal der Parthenonskulpturen. Gewiß war

es eine schwere Aufgabe, die Gipsabgüsse der Elgin

Marbles, deren Vorhandensein an dieser Stelle unum-

gänglich notwendig ist, neben den Originalstücken

unterzubringen. Aber so wie die Dinge sich darstellen,

hat man sich, nach erfolgreicher Anstrengung in den

archaischen Sälen, seltsamer Weise der Lösung dieser

wichtigen Aufgabe iiberhaupt entzogen. 12 Platten

des Parthenonfrieses, aus türkischem Gemäuer auf der

Akropolis stammend, von denen 9 noch völlig erkenn-

baren Charakter haben, unter ihnen herrliche Stücke,

Skulpturen, für die man an anderen Orten ohne Be-

denken ein eigenes Museum bauen würde, Werke, die

kein schnödes Gold aufwiegt, das sie weder schaffen,

noch bestellen, noch kaufen kann, sind hier zu ebener

Erde, nur wenige Zentimeter über dem Fußboden an-

gebracht, unter den über ihnen lagernden Gipsabgüssen.

Der Torso der Selene aus dem Ostgiebel, ein herrliches

Stück, nebenbei von großem Interesse wegen der Wa-

genlenkertracht, der Sauer’sche Torso und das Frag-

ment des Athenakopfes aus dem Westgiebel stehen in

einem Winkel zwischen Gipsen und Bruchstücken. Der

Athenakopf, von dern Collignon in der großen Parthe-

nonpublikation eine so überraschende Aufnahme gibt

(pl. 58, in Verbindung mit dem Londoner Fragment)

ist überhaupt kaum sichtbar! ! Auch hier ist, bei voller

und dankbarer Anerkennung des von der griechischen

Archäologie sonst — etwa in Epidauros, um ein Bei-

spiel anzuführen — auf dem Museumsgebiete geleiste-

ten auf eine Änderung zu dringen.

Das Akropolismuseum ist in geschickter Weise in

einer Vertiefung des Terrains untergebracht, die sich

zwischen der Höhe des Akropolisfelsens und der kimo-

nischen Stützmauer befindet, und die itn Altertum auf-

geschüttet war. Wenn man, gegen Sonnenuntergang

das Museum verlassend, iiber das Dutzend Stufen der

kleinen Treppe aus dieser Vertiefung wieder auf der

Oberfläche des Felsens auftaucht, bietet sich eiuem ein

Bild dar, das zu den unvergeßlichen Eindrücken auf

der Akropolis gehört. Die herrlliche, wegen des im

Ruin fehlenden Hintergrundes in ihrer absoluten Voll-

kommenheit ganz fiir sich wirkende Säulenstellung der

Ostseite des Parthenon zeigt das strahlende trockene

Rostrot ilirer Patina auf einem grüngelben Himmels-

grunde von makelloser Transparenz. Der Felsboden ist

hellviolett, die herumliegenden Trümmer weiß, das

Erechtheion rechts elfenbeinfarben, ferne Hügelzüge

hinter ihm scheinen in dunkelviolette Tinten getaucht.

Das Beseelte einer solchen leuchtenden Vision zwi-

schen Himmel und Erde, in erhabener Lautlosigkeit, läßt

das Wort verstummen. Der Abend konzentriert diese

Architekturmassen, die der Tag ausgebreitet hatte.

In den großen und hohen Sälen des Athener Natio-

nalmuseums ist man von den Marmorbildern in so

schöner Weise umgeben, daß man beim Abschied gar-

nicht weiß, wie man eigentlich ohne sie weiterleben

wird. Das gilt vor allem für die unvergleichlichen Säle

mit den Grabreliefs. Der aus lauter Originalwerken

bestehende arabische Saal, die angrenzenden Säle des

V. und IV. Jahrhunderts, in denen die meisten Stücke

Originalwerke sind, in prachtvollem Liclit hier zu sehen,

der große Saal, in dctn der Poseidon von Melos und die

Delische Venusgruppe stehen, der Saal der Porträt-

büsten mit dem mächtigen, gut aufgestellten Abguß der

Nike von Samothrake — alles das verklärt sich als

griechische Erinnerung im C.edächtnis, besonders wenn

man nachher die pompöse Aufstellung der vatikanischen

Späthellenistische Venusgruppe von Delos

73