Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 4./5.1922/23

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0231

DOI Heft:

1. Januarheft

DOI Artikel:Engelmann, Max: Werke der letzten Blüte klösterlicher Uhrmacherei

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0231

Aurillac (Papst Sylvester II.) über Abt Wilhelm von

Hirschau, Albertus magnus, Roger Baco bis zu dem

Wirken Kaiser Karis V. mit seinem Meister Torriani in

Yuste reichte. Aus den Vorbemerkungen in des Aure-

lius „Gründlicher Erklärung“ geht hervor, daß sein

Werk zu der, namentlich im 18. Jahrhundert wieder

lebhafter blühenden priesterlichen Uhrmacherei Bezieh-

ungen habe. So kannte er die Uhrwerke des württem-

bergischen Pietisten-Pfarrers Philipp Matthäus Hahn 4)

angehört, handelt es sich offenbar um eine Abschrift der urspriing-

lichen Druckverlage des P. Aurelius, die vielleicht verschollen ist.

Wahrscheinlich wurde sie nie gedruckt. Nähere Angaben über

das Leben dieses Paters waren bisher nicht ermitteln, doch ist

anzunehmen, daß er ein Landsmann von David a S. C. war, denn

verschiedene Provinzialismen (z. B. Knotte-Knoten) in dieser

Schrift weisen auf schwäbische Abkunft hin. Diese „Erklärung“

befindet sich jetzt bei dem Uhrwerk des Aurelius in der Samm-

lung von Bassermann-Jordan München.

4) Phil. Matth. Hahn (1739—90), Pfarrer in Onkmettingen,

Körnwestheim und Echterdingen, Schöpfer verschiedener astro-

nomischer Uhrwerke, deren erste literarische Behandlung von

G. F. Vischer: Beschreibung mechanischer Kunstwerke . . . .,

Stuttgart 1774, vielelicht von Pater Aurelius schon vor dem Er-

scheinen eingesehen wurde. Die großen Schwierigkeiten an der-

artigen Uhrwerken, komplizierteste Räderwerkübersetzungen,

löste David a S. C. technisch durch seine Differenzialgetriebe,

Pfarrer Hahn rechnerisch mit Hilfe seines Eigenentwurfes einer

Rechenmaschine. Hahn ist jedoch. auch auf anderen Gebieten der

deu+schen Feintechnik des 18. Jahrh. von Bedeutung. Über sein

Leben und Wirken wird demnächst bei R. C. Schmidt u. Co.,

Berlin W, ein Buch des Verfassers erscheinen.

Abb. 6. Die geschnitzte Mittelgruppe der Tierkreiszeichen

an der Uhr Abb. 2

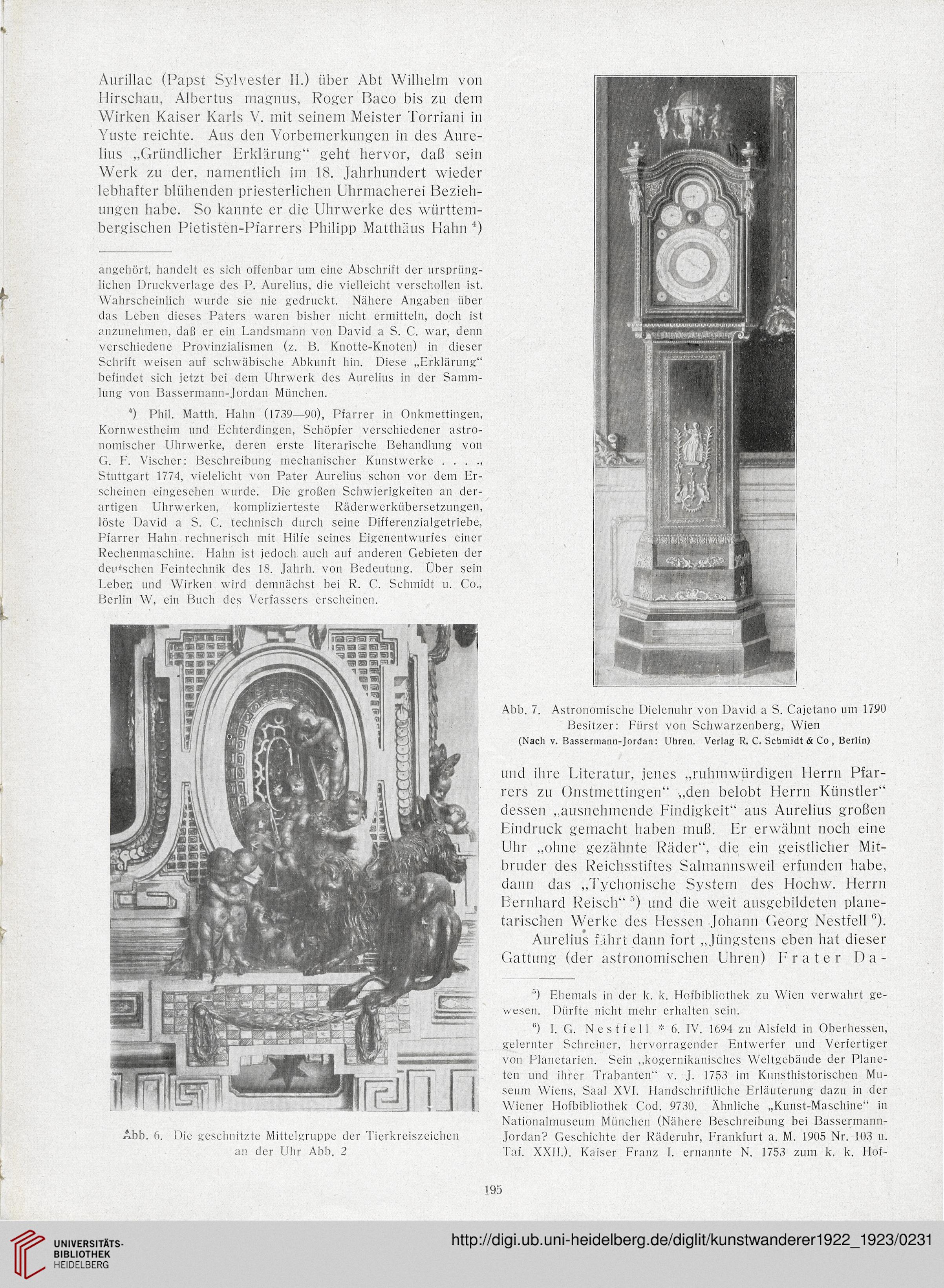

Abb. 7. Astronomische Dielenuhr von David a S. Cajetano um 1790

Besitzer: Fiirst von Schwarzenberg, Wien

(Nach v. Bassermann-Jordan: Uhren. Verlag R. C. Schmidt & Co , Berlin)

und ihre Literatur, jenes „ruhmwürdigen Herrn Pfar-

rers zu Onstmettingen“ „den belobt Herrn Künstler“

dessen „ausnehmende Findigkeit“ aus Aurelius großen

Hindruck gemacht haben muß. Er erwähnt noch eine

Uhr „ohne gezähnte Räder“, die ein geistlicher Mit-

bruder des Reichsstiftes Salmannsweil erfunden habe,

dann das „Tychonische System des Hochw. Herrn

Bernhard Reisch“ r>) und die weit ausgebildeten plane-

tarischen Werke des Hessen Johann Georg Nestfell6).

Aurelius fährt dann fort „Jüngstens eben hat dieser

Gattung (der astronomischen Uhren) F r a t e r D a -

5) Ehemals in der k. k. Hofbibliothek zu Wien verwahrt ge-

wesen. Diirfte nicht mehr erlialten sein.

“) I. G. N e s t f e 11 * 6. IV. 1694 zu Alsfeld in Oberhessen,

gelernter Schreiner, hervorragender Entwerfer und Verfertiger

von Planetarien. Sein „kogernikanisches Weltgebäude der Plane-

ten und ihrer Trabanten“ v. J. 1753 im Kunsthistorischen Mu-

seum Wiens, Saal XVI. Handschriftliche Erläuterung dazu in der

Wiener Hofbibliothek Cod. 9730. Ähnliche „Kunst-Maschine“ in

Nationalmuseum München (Nähere Beschreibung bei Bassermann-

Jordan? Geschichte der Räderuhr, Frankfurt a. M. 1905 Nr. 103 u.

Taf. XXII.). Kaiser Franz I. ernannte N. 1753 zum k. k. Hof-

195

Hirschau, Albertus magnus, Roger Baco bis zu dem

Wirken Kaiser Karis V. mit seinem Meister Torriani in

Yuste reichte. Aus den Vorbemerkungen in des Aure-

lius „Gründlicher Erklärung“ geht hervor, daß sein

Werk zu der, namentlich im 18. Jahrhundert wieder

lebhafter blühenden priesterlichen Uhrmacherei Bezieh-

ungen habe. So kannte er die Uhrwerke des württem-

bergischen Pietisten-Pfarrers Philipp Matthäus Hahn 4)

angehört, handelt es sich offenbar um eine Abschrift der urspriing-

lichen Druckverlage des P. Aurelius, die vielleicht verschollen ist.

Wahrscheinlich wurde sie nie gedruckt. Nähere Angaben über

das Leben dieses Paters waren bisher nicht ermitteln, doch ist

anzunehmen, daß er ein Landsmann von David a S. C. war, denn

verschiedene Provinzialismen (z. B. Knotte-Knoten) in dieser

Schrift weisen auf schwäbische Abkunft hin. Diese „Erklärung“

befindet sich jetzt bei dem Uhrwerk des Aurelius in der Samm-

lung von Bassermann-Jordan München.

4) Phil. Matth. Hahn (1739—90), Pfarrer in Onkmettingen,

Körnwestheim und Echterdingen, Schöpfer verschiedener astro-

nomischer Uhrwerke, deren erste literarische Behandlung von

G. F. Vischer: Beschreibung mechanischer Kunstwerke . . . .,

Stuttgart 1774, vielelicht von Pater Aurelius schon vor dem Er-

scheinen eingesehen wurde. Die großen Schwierigkeiten an der-

artigen Uhrwerken, komplizierteste Räderwerkübersetzungen,

löste David a S. C. technisch durch seine Differenzialgetriebe,

Pfarrer Hahn rechnerisch mit Hilfe seines Eigenentwurfes einer

Rechenmaschine. Hahn ist jedoch. auch auf anderen Gebieten der

deu+schen Feintechnik des 18. Jahrh. von Bedeutung. Über sein

Leben und Wirken wird demnächst bei R. C. Schmidt u. Co.,

Berlin W, ein Buch des Verfassers erscheinen.

Abb. 6. Die geschnitzte Mittelgruppe der Tierkreiszeichen

an der Uhr Abb. 2

Abb. 7. Astronomische Dielenuhr von David a S. Cajetano um 1790

Besitzer: Fiirst von Schwarzenberg, Wien

(Nach v. Bassermann-Jordan: Uhren. Verlag R. C. Schmidt & Co , Berlin)

und ihre Literatur, jenes „ruhmwürdigen Herrn Pfar-

rers zu Onstmettingen“ „den belobt Herrn Künstler“

dessen „ausnehmende Findigkeit“ aus Aurelius großen

Hindruck gemacht haben muß. Er erwähnt noch eine

Uhr „ohne gezähnte Räder“, die ein geistlicher Mit-

bruder des Reichsstiftes Salmannsweil erfunden habe,

dann das „Tychonische System des Hochw. Herrn

Bernhard Reisch“ r>) und die weit ausgebildeten plane-

tarischen Werke des Hessen Johann Georg Nestfell6).

Aurelius fährt dann fort „Jüngstens eben hat dieser

Gattung (der astronomischen Uhren) F r a t e r D a -

5) Ehemals in der k. k. Hofbibliothek zu Wien verwahrt ge-

wesen. Diirfte nicht mehr erlialten sein.

“) I. G. N e s t f e 11 * 6. IV. 1694 zu Alsfeld in Oberhessen,

gelernter Schreiner, hervorragender Entwerfer und Verfertiger

von Planetarien. Sein „kogernikanisches Weltgebäude der Plane-

ten und ihrer Trabanten“ v. J. 1753 im Kunsthistorischen Mu-

seum Wiens, Saal XVI. Handschriftliche Erläuterung dazu in der

Wiener Hofbibliothek Cod. 9730. Ähnliche „Kunst-Maschine“ in

Nationalmuseum München (Nähere Beschreibung bei Bassermann-

Jordan? Geschichte der Räderuhr, Frankfurt a. M. 1905 Nr. 103 u.

Taf. XXII.). Kaiser Franz I. ernannte N. 1753 zum k. k. Hof-

195