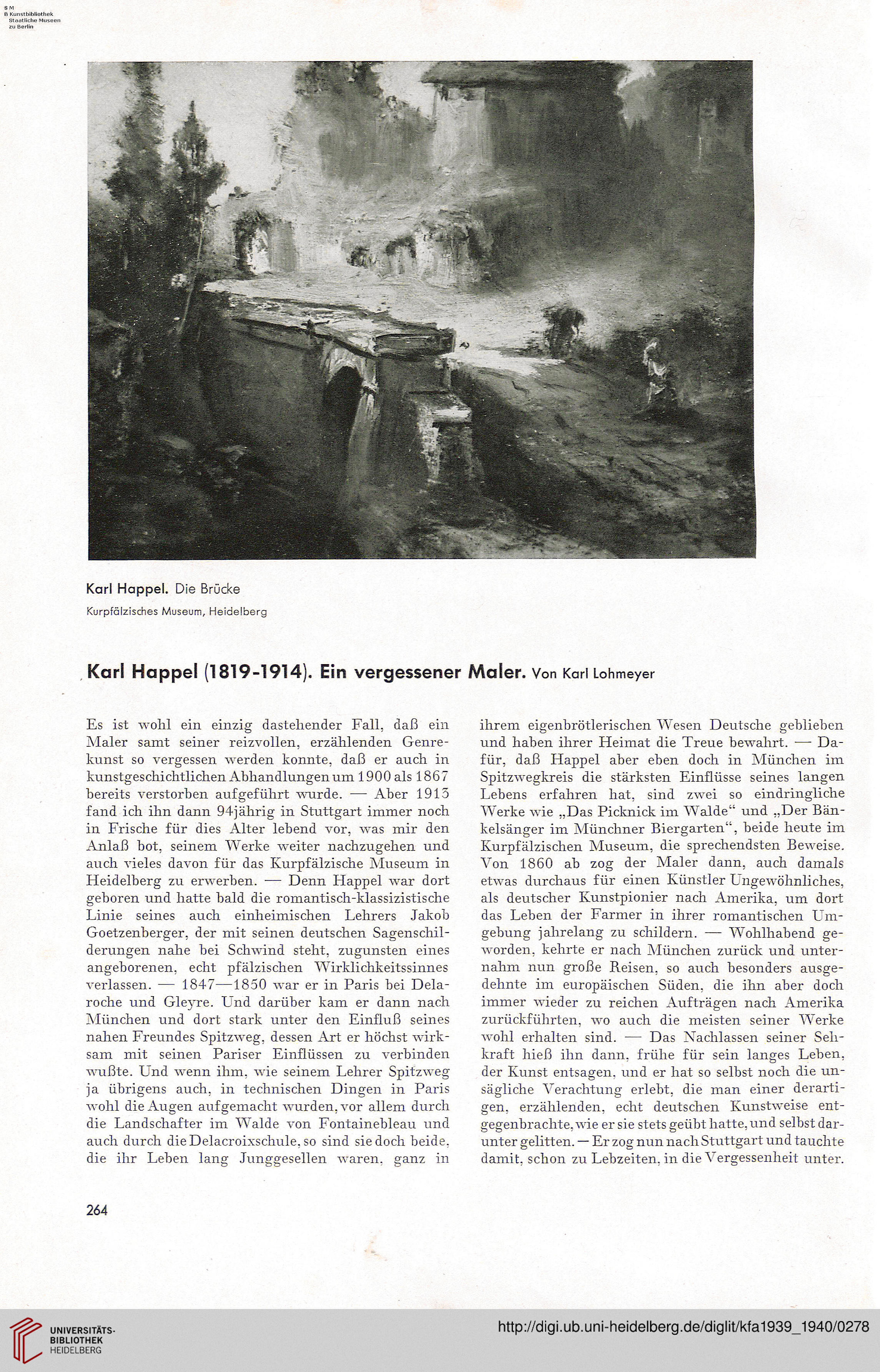

Karl Happel. Die Brücke

Kurpfälzisches Museum, Heidelberg

Karl Happel (1819-1914). Ein vergessener Maler. Von Karl Lohmeyer

Es ist wohl ein einzig dastehender Fall, daß ein

Maler samt seiner reizvollen, erzählenden Genre-

kunst so vergessen werden konnte, daß er auch in

kunstgeschichtlichen Abhandlungen um 1900 als 1867

bereits verstorben aufgeführt wurde. — Aber 1915

fand ich ihn dann 94j ährig in Stuttgart immer noch

in Frische für dies Alter lebend vor, was mir den

Anlaß bot, seinem Werke weiter nachzugehen und

auch vieles davon für das Kurpfälzische Museum in

Heidelberg zu erwerben. — Denn Happel war dort

geboren und hatte bald die romantisch-klassizistische

Linie seines auch einheimischen Lehrers Jakob

Goetzenberger, der mit seinen deutschen Sagenschil-

derungen nahe bei Schwind steht, zugunsten eines

angeborenen, echt pfälzischen Wirklichkeitssinnes

verlassen. — 1847—1850 war er in Paris bei Dela-

roche und Gleyre. Und darüber kam er dann nach

München und dort stark unter den Einfluß seines

nahen Freundes Spitzweg, dessen Art er höchst wirk-

sam mit seinen Pariser Einflüssen zu verbinden

wußte. Und wenn ihm, wie seinem Lehrer Spitzweg

ja übrigens auch, in technischen Dingen in Paris

wohl die Augen aufgemacht wurden, vor allem durch

die Landschafter im Walde von Fontainebleau und

auch durch die Delacroixschule, so sind sie doch beide,

die ihr Leben lang Junggesellen waren, ganz in

ihrem eigenbrötlerischen Wesen Deutsche geblieben

und haben ihrer Heimat die Treue bewahrt. — Da-

für, daß Happel aber eben doch in München im

Spitzwegkreis die stärksten Einflüsse seines langen

Lebens erfahren hat, sind zwei so eindringliche

Werke wie „Das Picknick im Walde" und „Der Bän-

kelsänger im Münchner Biergarten", beide heute im

Kurpfälzischen Museum, die sprechendsten Beweise.

Von 1860 ab zog der Maler dann, auch damals

etwas durchaus für einen Künstler Ungewöhnliches,

als deutscher Kunstpionier nach Amerika, um dort

das Leben der Farmer in ihrer romantischen Um-

gebung jahrelang zu schildern. — Wohlhabend ge-

worden, kehrte er nach München zurück und unter-

nahm nun große Reisen, so auch besonders ausge-

dehnte im europäischen Süden, die ihn aber doch

immer wieder zu reichen Aufträgen nach Amerika

zurückführten, wo auch die meisten seiner Werke

wohl erhalten sind. — Das Nachlassen seiner Seh-

kraft hieß ihn dann, frühe für sein langes Leben,

der Kunst entsagen, und er hat so selbst noch die un-

sägliche Verachtung erlebt, die man einer derarti-

gen, erzählenden, echt deutschen Kunstweise ent-

gegenbrachte, wie er sie stets geübt hatte, und selbst dar-

unter gelitten. — Er zog nun nach Stuttgart und tauchte

damit, schon zu Lebzeiten, in die Vergessenheit unter.

264

Kurpfälzisches Museum, Heidelberg

Karl Happel (1819-1914). Ein vergessener Maler. Von Karl Lohmeyer

Es ist wohl ein einzig dastehender Fall, daß ein

Maler samt seiner reizvollen, erzählenden Genre-

kunst so vergessen werden konnte, daß er auch in

kunstgeschichtlichen Abhandlungen um 1900 als 1867

bereits verstorben aufgeführt wurde. — Aber 1915

fand ich ihn dann 94j ährig in Stuttgart immer noch

in Frische für dies Alter lebend vor, was mir den

Anlaß bot, seinem Werke weiter nachzugehen und

auch vieles davon für das Kurpfälzische Museum in

Heidelberg zu erwerben. — Denn Happel war dort

geboren und hatte bald die romantisch-klassizistische

Linie seines auch einheimischen Lehrers Jakob

Goetzenberger, der mit seinen deutschen Sagenschil-

derungen nahe bei Schwind steht, zugunsten eines

angeborenen, echt pfälzischen Wirklichkeitssinnes

verlassen. — 1847—1850 war er in Paris bei Dela-

roche und Gleyre. Und darüber kam er dann nach

München und dort stark unter den Einfluß seines

nahen Freundes Spitzweg, dessen Art er höchst wirk-

sam mit seinen Pariser Einflüssen zu verbinden

wußte. Und wenn ihm, wie seinem Lehrer Spitzweg

ja übrigens auch, in technischen Dingen in Paris

wohl die Augen aufgemacht wurden, vor allem durch

die Landschafter im Walde von Fontainebleau und

auch durch die Delacroixschule, so sind sie doch beide,

die ihr Leben lang Junggesellen waren, ganz in

ihrem eigenbrötlerischen Wesen Deutsche geblieben

und haben ihrer Heimat die Treue bewahrt. — Da-

für, daß Happel aber eben doch in München im

Spitzwegkreis die stärksten Einflüsse seines langen

Lebens erfahren hat, sind zwei so eindringliche

Werke wie „Das Picknick im Walde" und „Der Bän-

kelsänger im Münchner Biergarten", beide heute im

Kurpfälzischen Museum, die sprechendsten Beweise.

Von 1860 ab zog der Maler dann, auch damals

etwas durchaus für einen Künstler Ungewöhnliches,

als deutscher Kunstpionier nach Amerika, um dort

das Leben der Farmer in ihrer romantischen Um-

gebung jahrelang zu schildern. — Wohlhabend ge-

worden, kehrte er nach München zurück und unter-

nahm nun große Reisen, so auch besonders ausge-

dehnte im europäischen Süden, die ihn aber doch

immer wieder zu reichen Aufträgen nach Amerika

zurückführten, wo auch die meisten seiner Werke

wohl erhalten sind. — Das Nachlassen seiner Seh-

kraft hieß ihn dann, frühe für sein langes Leben,

der Kunst entsagen, und er hat so selbst noch die un-

sägliche Verachtung erlebt, die man einer derarti-

gen, erzählenden, echt deutschen Kunstweise ent-

gegenbrachte, wie er sie stets geübt hatte, und selbst dar-

unter gelitten. — Er zog nun nach Stuttgart und tauchte

damit, schon zu Lebzeiten, in die Vergessenheit unter.

264