843

1899.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

844

Der Paramentenschatz zu Castel S. Elia,

II. (Schlufs.)

Die Kasein, Alben und Dalmatiken.

Mit 11 Abbildungen.

'er Mefsgewänder gibt es im Para-

mentenschatz von Castel S. Elia elf.

Dazu kommt noch der bedeutende

Rest eines zwölften Mefsgewandes.

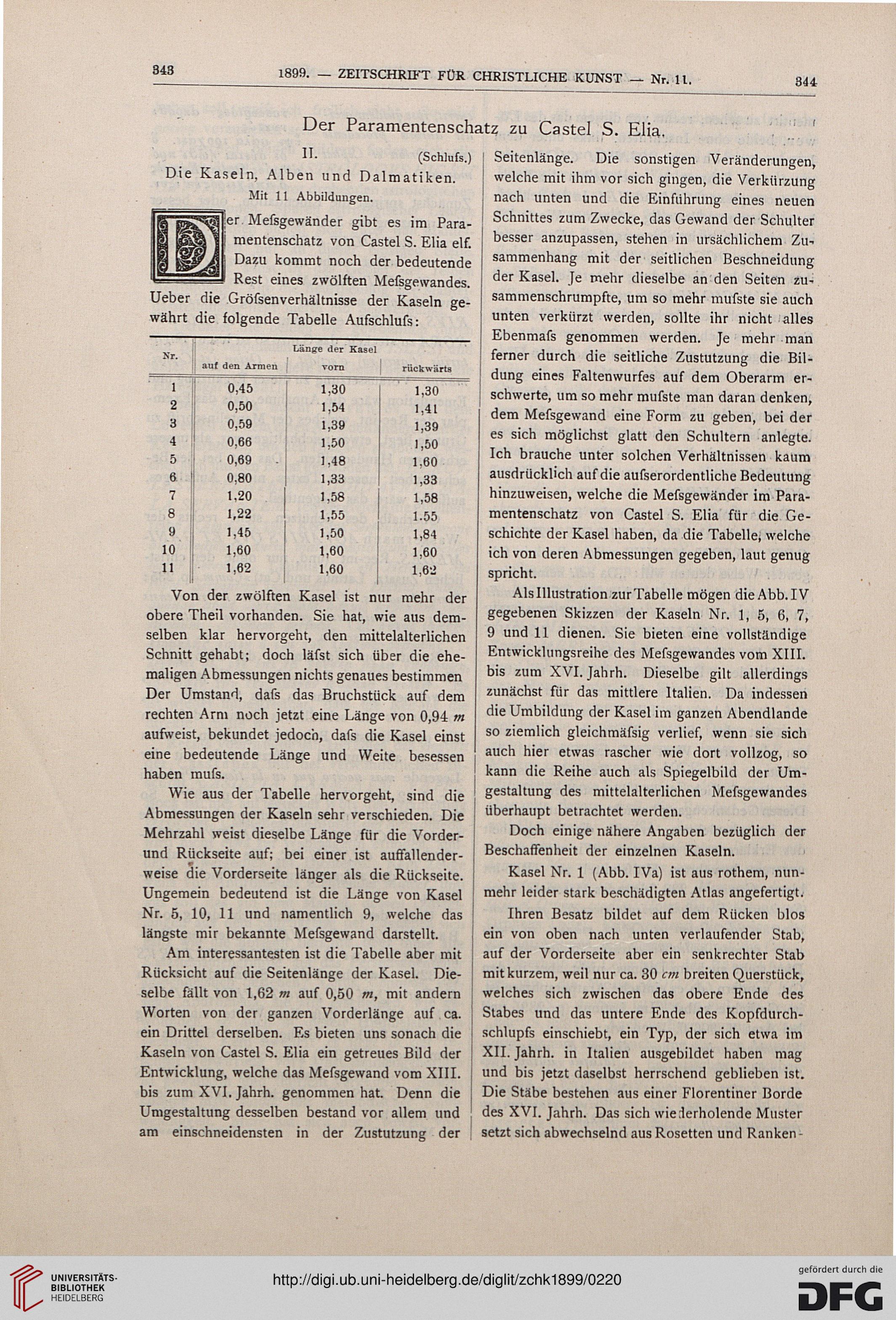

Ueber die Gröfsenverhältnisse der Kasein ge-

währt die folgende Tabelle Aufschlufs:

Länge der Kasel

auf den Armen

vorn

rückwärts

1

0,45

1,30

1,30

2

0,50

1,54

1,41

3

0,59

1,39

1,39

4

0,66

1,50

1,50

5

0,69

1,48

1,60

6

0,80

1,33

1,33

7

1,20

1,58

1,58

8

1,22

1,55

1.55

9

1,45

1,50

1,84

10

1,60

1,60

1,60

11

1,62

1,60

1,62

Von der zwölften Kasel ist nur mehr der

obere Theil vorhanden. Sie hat, wie aus dem-

selben klar hervorgeht, den mittelalterlichen

Schnitt gehabt; doch läfst sich über die ehe-

maligen Abmessungen nichts genaues bestimmen

Der Umstand, dafs das Bruchstück auf dem

rechten Arm noch jetzt eine Länge von 0,94 m

aufweist, bekundet jedoch, dafs die Kasel einst

eine bedeutende Länge und Weite besessen

haben mufs.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind die

Abmessungen der Kasein sehr verschieden. Die

Mehrzahl weist dieselbe Länge für die Vorder-

und Rückseite auf; bei einer ist auffallender-

weise die Vorderseite länger als die Rückseite.

Ungemein bedeutend ist die Länge von Kasel

Nr. 5, 10, 11 und namentlich 9, welche das

längste mir bekannte Mefsgewand darstellt.

Am interessantesten ist die Tabelle aber mit

Rücksicht auf die Seitenlänge der Kasel. Die-

selbe fällt von 1,62 m auf 0,50 m, mit andern

Worten von der ganzen Vorderlänge auf ca.

ein Drittel derselben. Es bieten uns sonach die

Kasein von Castel S. Elia ein getreues Bild der

Entwicklung, welche das Mefsgewand vom XIII.

bis zum XVI. Jahrh. genommen hat. Denn die

Umgestaltung desselben bestand vor allem und

am einschneidensten in der Zustutzung der

Seitenlänge. Die sonstigen Veränderungen,

welche mit ihm vor sich gingen, die Verkürzung

nach unten und die Einführung eines neuen

Schnittes zum Zwecke, das Gewand der Schulter

besser anzupassen, stehen in ursächlichem Zu-

sammenhang mit der seitlichen Beschneidung

der Kasel. Je mehr dieselbe an den Seiten zu-

sammenschrumpfte, um so mehr mufste sie auch

unten verkürzt werden, sollte ihr nicht alles

Ebenmafs genommen werden. Je mehr man

ferner durch die seitliche Zustutzung die Bil-

dung eines Faltenwurfes auf dem Oberarm er-

schwerte, um so mehr mufste man daran denken,

dem Mefsgewand eine Form zu geben, bei der

es sich möglichst glatt den Schultern anlegte.

Ich brauche unter solchen Verhältnissen kaum

ausdrücklich auf die aufserordentliche Bedeutung

hinzuweisen, welche die Mefsgewänder im Para-

mentenschatz von Castel S. Elia für die Ge-

schichte der Kasel haben, da die Tabelle; welche

ich von deren Abmessungen gegeben, laut genug

spricht.

Als Illustration zur Tabelle mögen die Abb. IV

gegebenen Skizzen der Kasein Nr. 1, 5, 6, 7,

9 und 11 dienen. Sie bieten eine vollständige

Entwicklungsreihe des Mefsgewandes vom XIII.

bis zum XVI. Jahrh. Dieselbe gilt allerdings

zunächst für das mittlere Italien. Da indessen

die Umbildung der Kasel im ganzen Abendlande

so ziemlich gleichmäfsig verlief, wenn sie sich

auch hier etwas rascher wie dort vollzog, so

kann die Reihe auch als Spiegelbild der Um-

gestaltung des mittelalterlichen Mefsgewandes

überhaupt betrachtet werden.

Doch einige nähere Angaben bezüglich der

Beschaffenheit der einzelnen Kasein.

Kasel Nr. 1 (Abb. IVa) ist aus rothem, nun-

mehr leider stark beschädigten Atlas angefertigt.

Ihren Besatz bildet auf dem Rücken blos

ein von oben nach unten verlaufender Stab,

auf der Vorderseite aber ein senkrechter Stab

mit kurzem, weil nur ca. 30 cm breiten Querstück,

welches sich zwischen das obere Ende des

Stabes und das untere Ende des Kopfdurch-

schlupfs einschiebt, ein Typ, der sich etwa im

XII. Jahrh. in Italien ausgebildet haben mag

und bis jetzt daselbst herrschend geblieben ist.

Die Stäbe bestehen aus einer Florentiner Borde

des XVI. Jahrh. Das sich wiederholende Muster

setzt sich abwechselnd aus Rosetten und Ranken -

1899.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

844

Der Paramentenschatz zu Castel S. Elia,

II. (Schlufs.)

Die Kasein, Alben und Dalmatiken.

Mit 11 Abbildungen.

'er Mefsgewänder gibt es im Para-

mentenschatz von Castel S. Elia elf.

Dazu kommt noch der bedeutende

Rest eines zwölften Mefsgewandes.

Ueber die Gröfsenverhältnisse der Kasein ge-

währt die folgende Tabelle Aufschlufs:

Länge der Kasel

auf den Armen

vorn

rückwärts

1

0,45

1,30

1,30

2

0,50

1,54

1,41

3

0,59

1,39

1,39

4

0,66

1,50

1,50

5

0,69

1,48

1,60

6

0,80

1,33

1,33

7

1,20

1,58

1,58

8

1,22

1,55

1.55

9

1,45

1,50

1,84

10

1,60

1,60

1,60

11

1,62

1,60

1,62

Von der zwölften Kasel ist nur mehr der

obere Theil vorhanden. Sie hat, wie aus dem-

selben klar hervorgeht, den mittelalterlichen

Schnitt gehabt; doch läfst sich über die ehe-

maligen Abmessungen nichts genaues bestimmen

Der Umstand, dafs das Bruchstück auf dem

rechten Arm noch jetzt eine Länge von 0,94 m

aufweist, bekundet jedoch, dafs die Kasel einst

eine bedeutende Länge und Weite besessen

haben mufs.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind die

Abmessungen der Kasein sehr verschieden. Die

Mehrzahl weist dieselbe Länge für die Vorder-

und Rückseite auf; bei einer ist auffallender-

weise die Vorderseite länger als die Rückseite.

Ungemein bedeutend ist die Länge von Kasel

Nr. 5, 10, 11 und namentlich 9, welche das

längste mir bekannte Mefsgewand darstellt.

Am interessantesten ist die Tabelle aber mit

Rücksicht auf die Seitenlänge der Kasel. Die-

selbe fällt von 1,62 m auf 0,50 m, mit andern

Worten von der ganzen Vorderlänge auf ca.

ein Drittel derselben. Es bieten uns sonach die

Kasein von Castel S. Elia ein getreues Bild der

Entwicklung, welche das Mefsgewand vom XIII.

bis zum XVI. Jahrh. genommen hat. Denn die

Umgestaltung desselben bestand vor allem und

am einschneidensten in der Zustutzung der

Seitenlänge. Die sonstigen Veränderungen,

welche mit ihm vor sich gingen, die Verkürzung

nach unten und die Einführung eines neuen

Schnittes zum Zwecke, das Gewand der Schulter

besser anzupassen, stehen in ursächlichem Zu-

sammenhang mit der seitlichen Beschneidung

der Kasel. Je mehr dieselbe an den Seiten zu-

sammenschrumpfte, um so mehr mufste sie auch

unten verkürzt werden, sollte ihr nicht alles

Ebenmafs genommen werden. Je mehr man

ferner durch die seitliche Zustutzung die Bil-

dung eines Faltenwurfes auf dem Oberarm er-

schwerte, um so mehr mufste man daran denken,

dem Mefsgewand eine Form zu geben, bei der

es sich möglichst glatt den Schultern anlegte.

Ich brauche unter solchen Verhältnissen kaum

ausdrücklich auf die aufserordentliche Bedeutung

hinzuweisen, welche die Mefsgewänder im Para-

mentenschatz von Castel S. Elia für die Ge-

schichte der Kasel haben, da die Tabelle; welche

ich von deren Abmessungen gegeben, laut genug

spricht.

Als Illustration zur Tabelle mögen die Abb. IV

gegebenen Skizzen der Kasein Nr. 1, 5, 6, 7,

9 und 11 dienen. Sie bieten eine vollständige

Entwicklungsreihe des Mefsgewandes vom XIII.

bis zum XVI. Jahrh. Dieselbe gilt allerdings

zunächst für das mittlere Italien. Da indessen

die Umbildung der Kasel im ganzen Abendlande

so ziemlich gleichmäfsig verlief, wenn sie sich

auch hier etwas rascher wie dort vollzog, so

kann die Reihe auch als Spiegelbild der Um-

gestaltung des mittelalterlichen Mefsgewandes

überhaupt betrachtet werden.

Doch einige nähere Angaben bezüglich der

Beschaffenheit der einzelnen Kasein.

Kasel Nr. 1 (Abb. IVa) ist aus rothem, nun-

mehr leider stark beschädigten Atlas angefertigt.

Ihren Besatz bildet auf dem Rücken blos

ein von oben nach unten verlaufender Stab,

auf der Vorderseite aber ein senkrechter Stab

mit kurzem, weil nur ca. 30 cm breiten Querstück,

welches sich zwischen das obere Ende des

Stabes und das untere Ende des Kopfdurch-

schlupfs einschiebt, ein Typ, der sich etwa im

XII. Jahrh. in Italien ausgebildet haben mag

und bis jetzt daselbst herrschend geblieben ist.

Die Stäbe bestehen aus einer Florentiner Borde

des XVI. Jahrh. Das sich wiederholende Muster

setzt sich abwechselnd aus Rosetten und Ranken -