LES ELEMENTS REMBRANDTESQUES DANS L’OEUVRE de jacob de wet

(ill. 4, 5, 7, 8, 10). Souvent pour souligner 1’accentua-

tion de la lumiere il place au premier plan des sil-

houettes obscures tournant le dos au spectateur (ill.

4, 5, 8, 10, 13). Ces repoussoirs font ressortir les eon-

trastes de lumiere et d’ombre et rappellent parfois

les effets obtenus par les caravagesques d’Utrecht. II

me semble toutefois que cette faęon a ćte pris

aussi par de Wet de Rembrandt qui l’a employee

maintes fois, surtout dans ses oeuvres de jeunesse

(ill. 6). De Wet applique tres savamment le clair-

obscur, mais dans ses tableaux il n’a point cette force

magique d’evoquer la vie spirituelle. Ses heros ne

sont pas sujets a des conflits interieurs aussi compli-

quees que les personnages de Rembrandt. Et malgre

que de Wet ne renonce point a approfondir les dra-

mes de ses personnages il n’y parvient pas par les

effets du clair-obscur. La lumiere lui sert surtout

a souligner le pittoresque de ses scenes, representees

d’une maniere tres theatrale et animees par des peti-

tes figures humaines, souvent aux gestes et aux mou-

vements compliques. Parfois la lumiere revele les

accents de genre des tableaux de de Wet. Dans le

tableau „Moise faisant jaillir l’eau du rocher” (ill 7)

1’artiste laisse Moise a l’ombre tandis qu’il eclaire

fortement la partie du centre, en montrant les femmes

et les enfants puisant et buvant de l’eau, ce qui ef-

face sensiblement le caractere biblique du tableau.

Une telle accentuation des motifs de genre, comme p.

ex. les enfants jouant et les chiens se faufilant parmi

les hommes, a ete aussi employee par Rembrandt

(ill. 9). Mais chez de Wet ces elements ont beaucoup

plus d’importance (ill. 4, 5, 7, 16, 18). II semble donc

que dans ce cas Tartiste n’est pas seulement un imi-

tateur de Rembrandt, mais qu’il est plutót un Hol-

landais typique qui ne reste jamais indifferent aux

manifestations de la vie qui s’agite autour de lui.

De Wet se rattache a Rembrandt non seulement

par ses sujets et par le probleme du clair-obscur. II

s!est approprie tout 1’appareil des moyens stylisti-

ques du maitre de Leyde. II emploie donc une gam-

mę de couleurs pareille ou dominent les teintes jau-

nes, brunes, verdatres animees par de legers accents

lie-de-vin, vert turquoise et bleu. II s’est approprie

aussi les types humains, les yetements fantastiques

et les edifices orientaux qu’il place au fond de ses

tableaux (ill. 1, 4, 5, 10).

Dans la structure de ses compositions de Wet se

rattache surtout aux oeuvres de Rembrandt crees

entre 1630—40 (il. 9, 14). Dans tous les tableaux de

Varsovie, le peintre compose la scene figurale sur

une ligne diagonale. C’est une composition typique

pour la plupart de ses oeuvres. D’ordinaire les heros

principaux sont places au point le plus haut et le

plus bas de la ligne, pendant que les autres person-

nages forment une sorte de pont entre ces deux pó-

les. Ainsi les personnages divisent le tableau en deux

parties par une diagonale. Dans la partie superieure

s’ouvre une vue sur un paysage ou un fond d'archi-

tecture (ill. 11, 13). Dans la partie inferieure il y a

des silhouettes dans le penombre (ill. 3, 7, 8) ou plus

souvent des objets et des vases entasses l’un sur !’au-

tre (ill. 1, 4, 11). Si la scene se passe sur un fond de

paysage, la diagonale est aussi soulignee par les mo-

tifs d’architecture (ill. 10, 15, 16). Une composition

pareille fut sans doute inspiree par Rembrandt. On

peut y trouver de nombreuses analogies. „La Cle-

mence de Scipion” (ill. 11) s’attache clairement a une

des premieres oeuvres de Rembrandt representant

„La clemence de 1’empereur Titus” (ill. 14). Dans les

deux tableaux nous voyons le meme groupement de

personnages et la meme accentuation des elements de

naturę morte. Tandis que „Moise faisant jaillir Teau

du rocher” (ill. 7) semble etre inspire par la „Pred’-

cation de St. Jean-Babtiste” du Musee de Berlin (ill.

9) dans le groupement des personnages, dans la di~

stribution des lumieres et des ombres, dans Taccent

du genre. De meme le motif de la grotte rocheuse,

connu deja des oeuvres de Lastman, Pynas et Moe~

yaert fut probablement approprie par de Wet a Rem-

brandt. Dans ce cas il s’agirait de „La Misę au Tom-

beau” de la Pinacotheque de Munich et de l’eau-

forte de 1642 (Bartsch 72) qui fut probablement le

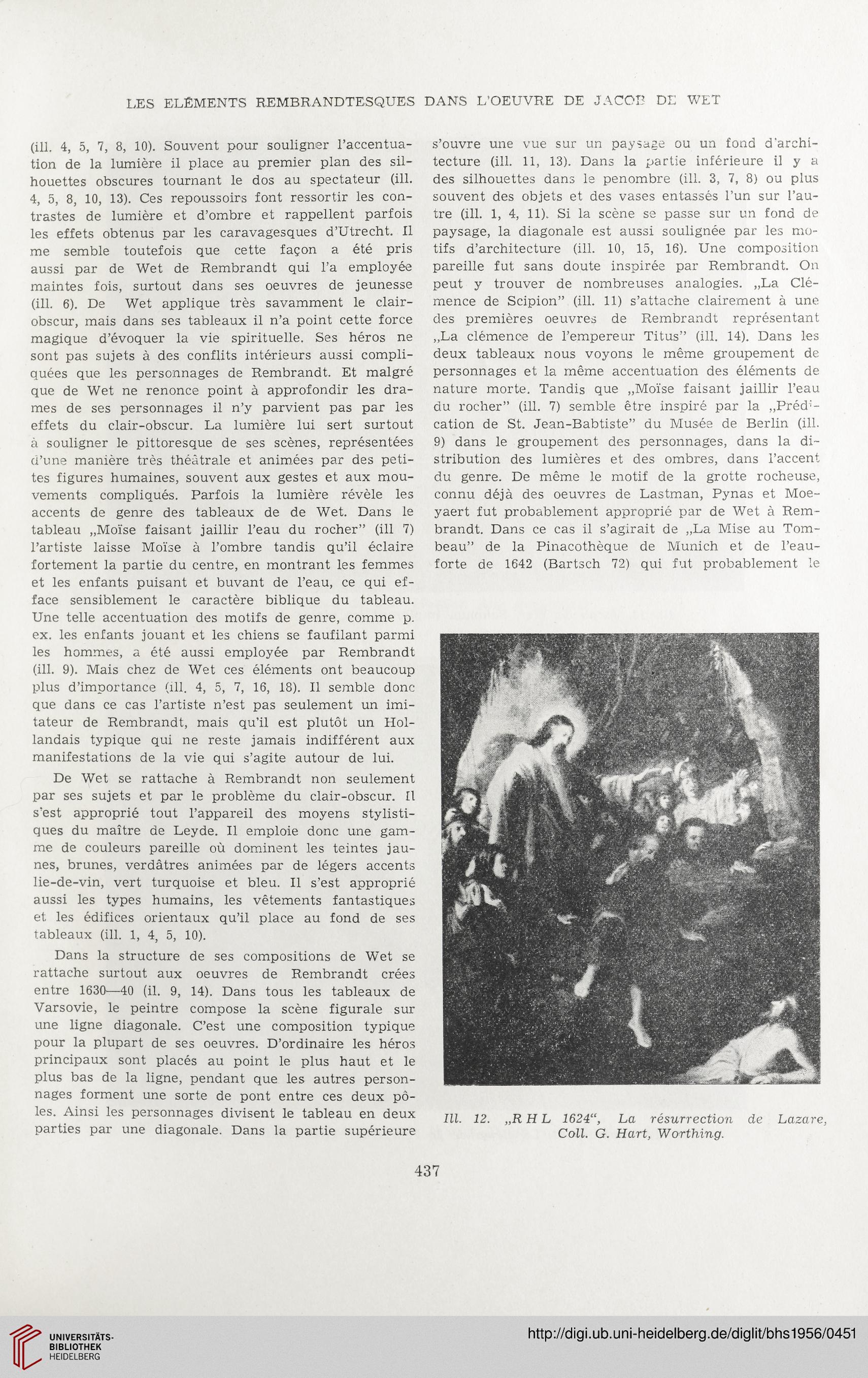

III. 12. „R H L 1624.“, La resurrection de Lazare,

Coli. G. Hart, Worthing.

437

(ill. 4, 5, 7, 8, 10). Souvent pour souligner 1’accentua-

tion de la lumiere il place au premier plan des sil-

houettes obscures tournant le dos au spectateur (ill.

4, 5, 8, 10, 13). Ces repoussoirs font ressortir les eon-

trastes de lumiere et d’ombre et rappellent parfois

les effets obtenus par les caravagesques d’Utrecht. II

me semble toutefois que cette faęon a ćte pris

aussi par de Wet de Rembrandt qui l’a employee

maintes fois, surtout dans ses oeuvres de jeunesse

(ill. 6). De Wet applique tres savamment le clair-

obscur, mais dans ses tableaux il n’a point cette force

magique d’evoquer la vie spirituelle. Ses heros ne

sont pas sujets a des conflits interieurs aussi compli-

quees que les personnages de Rembrandt. Et malgre

que de Wet ne renonce point a approfondir les dra-

mes de ses personnages il n’y parvient pas par les

effets du clair-obscur. La lumiere lui sert surtout

a souligner le pittoresque de ses scenes, representees

d’une maniere tres theatrale et animees par des peti-

tes figures humaines, souvent aux gestes et aux mou-

vements compliques. Parfois la lumiere revele les

accents de genre des tableaux de de Wet. Dans le

tableau „Moise faisant jaillir l’eau du rocher” (ill 7)

1’artiste laisse Moise a l’ombre tandis qu’il eclaire

fortement la partie du centre, en montrant les femmes

et les enfants puisant et buvant de l’eau, ce qui ef-

face sensiblement le caractere biblique du tableau.

Une telle accentuation des motifs de genre, comme p.

ex. les enfants jouant et les chiens se faufilant parmi

les hommes, a ete aussi employee par Rembrandt

(ill. 9). Mais chez de Wet ces elements ont beaucoup

plus d’importance (ill. 4, 5, 7, 16, 18). II semble donc

que dans ce cas Tartiste n’est pas seulement un imi-

tateur de Rembrandt, mais qu’il est plutót un Hol-

landais typique qui ne reste jamais indifferent aux

manifestations de la vie qui s’agite autour de lui.

De Wet se rattache a Rembrandt non seulement

par ses sujets et par le probleme du clair-obscur. II

s!est approprie tout 1’appareil des moyens stylisti-

ques du maitre de Leyde. II emploie donc une gam-

mę de couleurs pareille ou dominent les teintes jau-

nes, brunes, verdatres animees par de legers accents

lie-de-vin, vert turquoise et bleu. II s’est approprie

aussi les types humains, les yetements fantastiques

et les edifices orientaux qu’il place au fond de ses

tableaux (ill. 1, 4, 5, 10).

Dans la structure de ses compositions de Wet se

rattache surtout aux oeuvres de Rembrandt crees

entre 1630—40 (il. 9, 14). Dans tous les tableaux de

Varsovie, le peintre compose la scene figurale sur

une ligne diagonale. C’est une composition typique

pour la plupart de ses oeuvres. D’ordinaire les heros

principaux sont places au point le plus haut et le

plus bas de la ligne, pendant que les autres person-

nages forment une sorte de pont entre ces deux pó-

les. Ainsi les personnages divisent le tableau en deux

parties par une diagonale. Dans la partie superieure

s’ouvre une vue sur un paysage ou un fond d'archi-

tecture (ill. 11, 13). Dans la partie inferieure il y a

des silhouettes dans le penombre (ill. 3, 7, 8) ou plus

souvent des objets et des vases entasses l’un sur !’au-

tre (ill. 1, 4, 11). Si la scene se passe sur un fond de

paysage, la diagonale est aussi soulignee par les mo-

tifs d’architecture (ill. 10, 15, 16). Une composition

pareille fut sans doute inspiree par Rembrandt. On

peut y trouver de nombreuses analogies. „La Cle-

mence de Scipion” (ill. 11) s’attache clairement a une

des premieres oeuvres de Rembrandt representant

„La clemence de 1’empereur Titus” (ill. 14). Dans les

deux tableaux nous voyons le meme groupement de

personnages et la meme accentuation des elements de

naturę morte. Tandis que „Moise faisant jaillir Teau

du rocher” (ill. 7) semble etre inspire par la „Pred’-

cation de St. Jean-Babtiste” du Musee de Berlin (ill.

9) dans le groupement des personnages, dans la di~

stribution des lumieres et des ombres, dans Taccent

du genre. De meme le motif de la grotte rocheuse,

connu deja des oeuvres de Lastman, Pynas et Moe~

yaert fut probablement approprie par de Wet a Rem-

brandt. Dans ce cas il s’agirait de „La Misę au Tom-

beau” de la Pinacotheque de Munich et de l’eau-

forte de 1642 (Bartsch 72) qui fut probablement le

III. 12. „R H L 1624.“, La resurrection de Lazare,

Coli. G. Hart, Worthing.

437