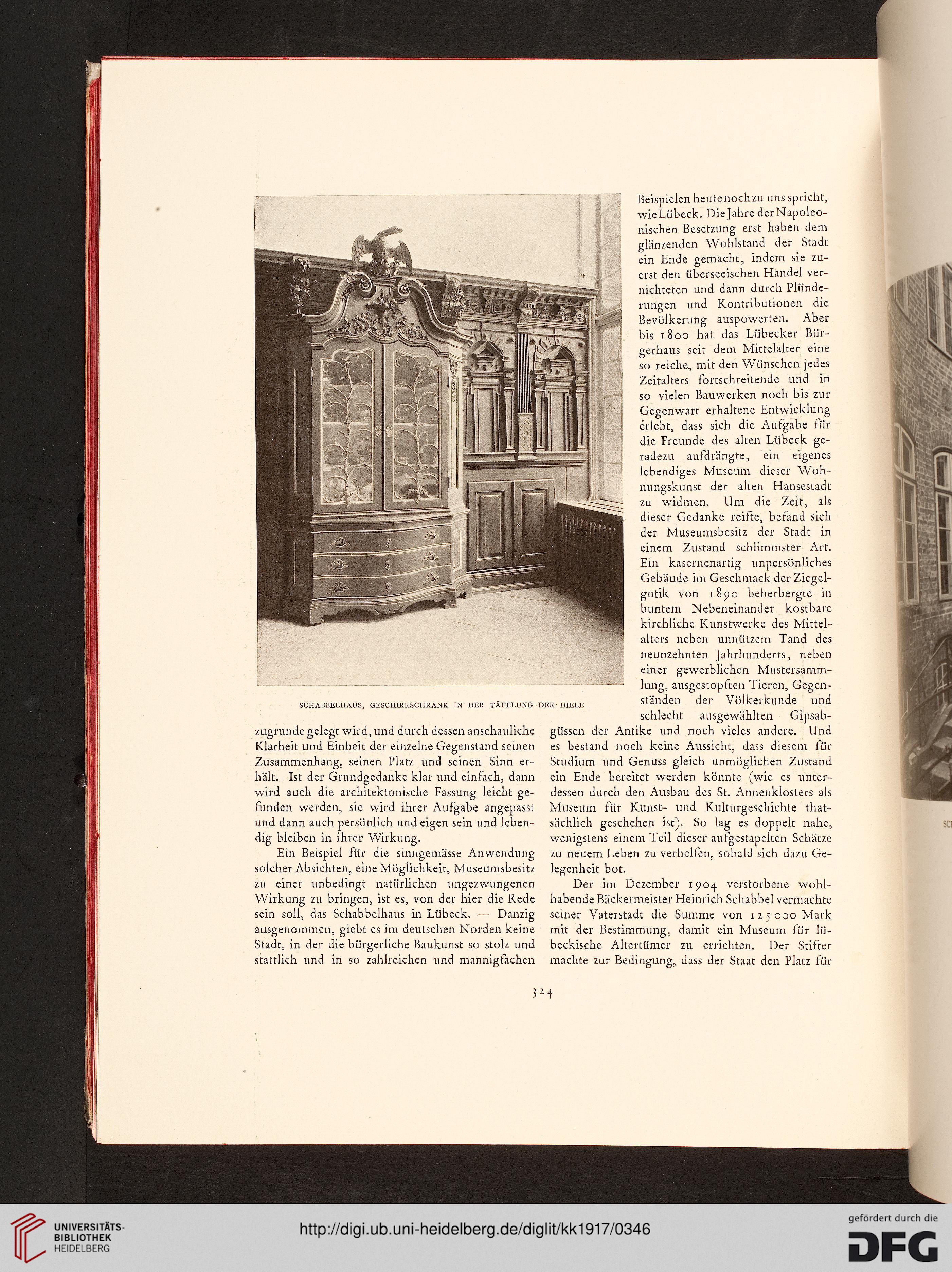

SCHABBELHAUS, GESCHIRRSCHRANK IN DER TÄFELUNG -DER- DIELE

zugrunde gelegt wird, und durch dessen anschauliche

Klarheit und Einheit der einzelne Gegenstand seinen

Zusammenhang, seinen Platz und seinen Sinn er-

hält. Ist der Grundgedanke klar und einfach, dann

wird auch die architektonische Fassung leicht ge-

funden werden, sie wird ihrer Aufgabe angepasst

und dann auch persönlich und eigen sein und leben-

dig bleiben in ihrer Wirkung.

Ein Beispiel für die sinngemässe Anwendung

solcher Absichten, eine Möglichkeit, Museumsbesitz

zu einer unbedingt natürlichen ungezwungenen

Wirkung zu bringen, ist es, von der hier die Rede

sein soll, das Schabbeihaus in Lübeck. — Danzig

ausgenommen, giebt es im deutschen Norden keine

Stadt, in der die bürgerliche Baukunst so stolz und

stattlich und in so zahlreichen und mannigfachen

Beispielen heutenochzu uns spricht,

wieLübeck. Diejahre der Napoleo-

nischen Besetzung erst haben dem

glänzenden Wohlstand der Stadt

ein Ende gemacht, indem sie zu-

erst den überseeischen Handel ver-

nichteten und dann durch Plünde-

rungen und Kontributionen die

Bevölkerung auspowerten. Aber

bis 1800 hat das Lübecker Bür-

gerhaus seit dem Mittelalter eine

so reiche, mit den Wünschen jedes

Zeitalters fortschreitende und in

so vielen Bauwerken noch bis zur

Gegenwart erhaltene Entwicklung

erlebt, dass sich die Aufgabe für

die Freunde des alten Lübeck ge-

radezu aufdrängte, ein eigenes

lebendiges Museum dieser Woh-

nungskunst der alten Hansestadt

zu widmen. Um die Zeit, als

dieser Gedanke reifte, befand sich

der Museumsbesitz der Stadt in

einem Zustand schlimmster Art.

Ein kasernenartig unpersönliches

Gebäude im Geschmack der Ziegel-

gotik von 1890 beherbergte in

buntem Nebeneinander kostbare

kirchliche Kunstwerke des Mittel-

alters neben unnützem Tand des

neunzehnten Jahrhunderts, neben

einer gewerblichen Mustersamm-

lung, ausgestopften Tieren, Gegen-

ständen der Völkerkunde und

schlecht ausgewählten Gipsab-

güssen der Antike und noch vieles andere. Und

es bestand noch keine Aussicht, dass diesem für

Studium und Genuss gleich unmöglichen Zustand

ein Ende bereitet werden könnte (wie es unter-

dessen durch den Ausbau des St. Annenklosters als

Museum für Kunst- und Kulturgeschichte that-

sächlich geschehen ist). So lag es doppelt nahe,

wenigstens einem Teil dieser aufgestapelten Schätze

zu neuem Leben zu verhelfen, sobald sich dazu Ge-

legenheit bot.

Der im Dezember 1904 verstorbene wohl-

habende Bäckermeister Heinrich Schabbel vermachte

seiner Vaterstadt die Summe von 125000 Mark

mit der Bestimmung, damit ein Museum für lü-

beckische Altertümer zu errichten. Der Stifter

machte zur Bedingung, dass der Staat den Platz für

lr>

50

3M

zugrunde gelegt wird, und durch dessen anschauliche

Klarheit und Einheit der einzelne Gegenstand seinen

Zusammenhang, seinen Platz und seinen Sinn er-

hält. Ist der Grundgedanke klar und einfach, dann

wird auch die architektonische Fassung leicht ge-

funden werden, sie wird ihrer Aufgabe angepasst

und dann auch persönlich und eigen sein und leben-

dig bleiben in ihrer Wirkung.

Ein Beispiel für die sinngemässe Anwendung

solcher Absichten, eine Möglichkeit, Museumsbesitz

zu einer unbedingt natürlichen ungezwungenen

Wirkung zu bringen, ist es, von der hier die Rede

sein soll, das Schabbeihaus in Lübeck. — Danzig

ausgenommen, giebt es im deutschen Norden keine

Stadt, in der die bürgerliche Baukunst so stolz und

stattlich und in so zahlreichen und mannigfachen

Beispielen heutenochzu uns spricht,

wieLübeck. Diejahre der Napoleo-

nischen Besetzung erst haben dem

glänzenden Wohlstand der Stadt

ein Ende gemacht, indem sie zu-

erst den überseeischen Handel ver-

nichteten und dann durch Plünde-

rungen und Kontributionen die

Bevölkerung auspowerten. Aber

bis 1800 hat das Lübecker Bür-

gerhaus seit dem Mittelalter eine

so reiche, mit den Wünschen jedes

Zeitalters fortschreitende und in

so vielen Bauwerken noch bis zur

Gegenwart erhaltene Entwicklung

erlebt, dass sich die Aufgabe für

die Freunde des alten Lübeck ge-

radezu aufdrängte, ein eigenes

lebendiges Museum dieser Woh-

nungskunst der alten Hansestadt

zu widmen. Um die Zeit, als

dieser Gedanke reifte, befand sich

der Museumsbesitz der Stadt in

einem Zustand schlimmster Art.

Ein kasernenartig unpersönliches

Gebäude im Geschmack der Ziegel-

gotik von 1890 beherbergte in

buntem Nebeneinander kostbare

kirchliche Kunstwerke des Mittel-

alters neben unnützem Tand des

neunzehnten Jahrhunderts, neben

einer gewerblichen Mustersamm-

lung, ausgestopften Tieren, Gegen-

ständen der Völkerkunde und

schlecht ausgewählten Gipsab-

güssen der Antike und noch vieles andere. Und

es bestand noch keine Aussicht, dass diesem für

Studium und Genuss gleich unmöglichen Zustand

ein Ende bereitet werden könnte (wie es unter-

dessen durch den Ausbau des St. Annenklosters als

Museum für Kunst- und Kulturgeschichte that-

sächlich geschehen ist). So lag es doppelt nahe,

wenigstens einem Teil dieser aufgestapelten Schätze

zu neuem Leben zu verhelfen, sobald sich dazu Ge-

legenheit bot.

Der im Dezember 1904 verstorbene wohl-

habende Bäckermeister Heinrich Schabbel vermachte

seiner Vaterstadt die Summe von 125000 Mark

mit der Bestimmung, damit ein Museum für lü-

beckische Altertümer zu errichten. Der Stifter

machte zur Bedingung, dass der Staat den Platz für

lr>

50

3M