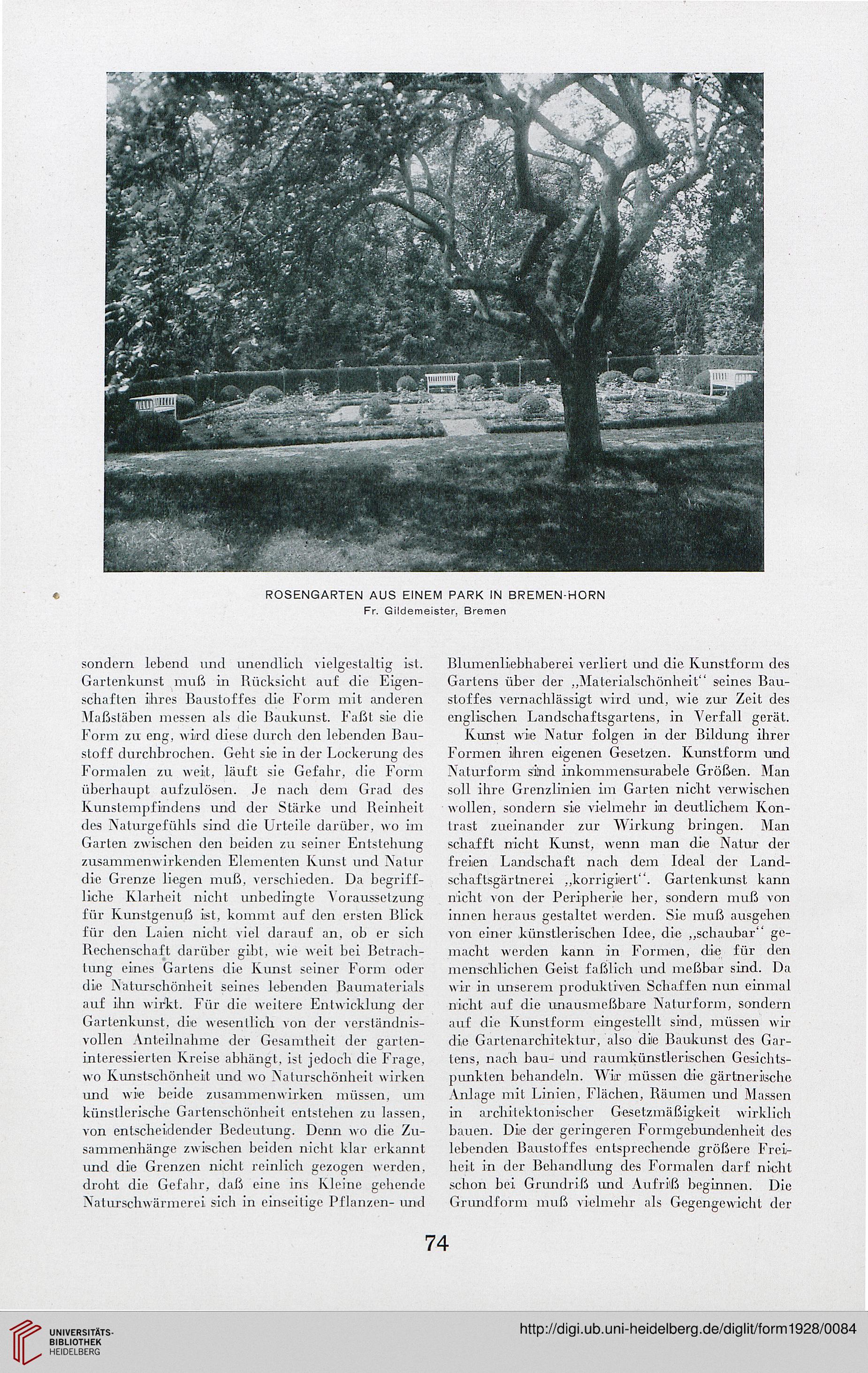

ROSENGARTEN AUS EINEM PARK IN BREMEN-HORN

Fr. Gildemeister. Bremen

sondern lebend und unendlich vielgestaltig ist.

Gartenkunst muß in Rücksicht auf die Eigen-

schaften ihres Baustoffes die Form mit anderen

Maßstäben messen als die Baukunst. Faßt sie die

Form zu eng, wird diese durch den lebenden Bau-

stoff durchbrochen. Geht sie in der Lockerung des

Formalen zu weit, läuft sie Gefahr, die Form

überhaupt aufzulösen. Je nach dem Grad des

Kunstempfindens und der Stärke und Reinheit

des Naturgefühls sind die Urteile darüber, wo im

Garten zwischen den beiden zu seiner Entstehung

zusammenwirkenden Elementen Kunst und Natur

die Grenze liegen muß, verschieden. Da begriff-

liche Klarheit nicht unbedingte Voraussetzung

für Kunstgenuß ist, kommt auf den ersten Blick

für den Laien nicht viel darauf an, ob er sich

Bechenschaft darüber gibt, wie weit bei Betrach-

tung eines Gartens die Kunst seiner Form oder

die Naturschönheit seines lebenden Baumaterials

auf ihn wirkt. Für die weitere Entwicklung der

Gartenkunst, die wesentlich von der verständnis-

vollen Anteilnahme der Gesamtheit der garten-

interessierten Kreise abhängt, ist jedoch die Frage,

wo Kunstschönheit und wo Naturschönheit wirken

und wie beide zusammenwirken müssen, um

künstlerische Gartenschönheil entstehen zu lassen,

von entscheidender Bedeutung. Denn wo die Zu-

sammenhänge zwischen beiden nicht klar erkannt

und die Grenzen nicht reinlich gezogen werden,

droht die Gefahr, daß eine ins Kleine gehende

Naturschwärmerei sich in einseitige Pflanzen- und

Blumenliebhaberei verliert und die Kunstform des

Gartens über der ,,Materialschönheit'' seines Bau-

stoffes vernachlässigt wird und, wie zur Zeit des

englischen Landschaftsgartens, in Verfall gerät.

Kunst wiie Natur folgen in der Bildung ihrer

Formen ihren eigenen Gesetzen. Kunstform und

Natuxform sind inkommensurabele Größen. Man

soll ihre Grenzlinien im Garten nicht verwischen

wollen, sondern sie vielmehr in deutlichem Kon-

trast zueinander zur Wirkung bringen. Man

schafft nicht Kunst, wenn man die Natur der

freien Landschaft nach dem Ideal der Land-

schaf tsgärtnerei „korrigiert". Gartenkunst kann

nicht von der Peripherie her, sondern muß von

innen heraus gestaltet werden. Sie muß ausgehen

von einer künstlerischen Idee, die „schauhar" ge-

macht werden kann in Formen, die für den

menschlichen Geist faßlich und meßbar sind. Da

w ir in unserem produktiven Schaffen nun einmal

nicht auf die unausmeßbare Nalurform, sondern

auf die Kunstform eingestellt sind, müssen wir

die Gartenarchitektur, also die Baukunst des Gar-

tens, nach bau- und raumkünstlerischen Gesichts-

punkten behandeln. Wir müssen die gärtnerische

Anlage mit Linien, Flächen, Bäumen und Massen

in architektonischer Gesetzmäßigkeit wirklich

bauen. Die der geringeren Formgebundenheit des

lebenden Baustoffes entsprechende größere Frei-

heit in der Behandlung des Formalen darf nicht

schon bei Grundriß und Aufriß beginnen. Die

Grundform muß vielmehr als Gegengewicht der

74

Fr. Gildemeister. Bremen

sondern lebend und unendlich vielgestaltig ist.

Gartenkunst muß in Rücksicht auf die Eigen-

schaften ihres Baustoffes die Form mit anderen

Maßstäben messen als die Baukunst. Faßt sie die

Form zu eng, wird diese durch den lebenden Bau-

stoff durchbrochen. Geht sie in der Lockerung des

Formalen zu weit, läuft sie Gefahr, die Form

überhaupt aufzulösen. Je nach dem Grad des

Kunstempfindens und der Stärke und Reinheit

des Naturgefühls sind die Urteile darüber, wo im

Garten zwischen den beiden zu seiner Entstehung

zusammenwirkenden Elementen Kunst und Natur

die Grenze liegen muß, verschieden. Da begriff-

liche Klarheit nicht unbedingte Voraussetzung

für Kunstgenuß ist, kommt auf den ersten Blick

für den Laien nicht viel darauf an, ob er sich

Bechenschaft darüber gibt, wie weit bei Betrach-

tung eines Gartens die Kunst seiner Form oder

die Naturschönheit seines lebenden Baumaterials

auf ihn wirkt. Für die weitere Entwicklung der

Gartenkunst, die wesentlich von der verständnis-

vollen Anteilnahme der Gesamtheit der garten-

interessierten Kreise abhängt, ist jedoch die Frage,

wo Kunstschönheit und wo Naturschönheit wirken

und wie beide zusammenwirken müssen, um

künstlerische Gartenschönheil entstehen zu lassen,

von entscheidender Bedeutung. Denn wo die Zu-

sammenhänge zwischen beiden nicht klar erkannt

und die Grenzen nicht reinlich gezogen werden,

droht die Gefahr, daß eine ins Kleine gehende

Naturschwärmerei sich in einseitige Pflanzen- und

Blumenliebhaberei verliert und die Kunstform des

Gartens über der ,,Materialschönheit'' seines Bau-

stoffes vernachlässigt wird und, wie zur Zeit des

englischen Landschaftsgartens, in Verfall gerät.

Kunst wiie Natur folgen in der Bildung ihrer

Formen ihren eigenen Gesetzen. Kunstform und

Natuxform sind inkommensurabele Größen. Man

soll ihre Grenzlinien im Garten nicht verwischen

wollen, sondern sie vielmehr in deutlichem Kon-

trast zueinander zur Wirkung bringen. Man

schafft nicht Kunst, wenn man die Natur der

freien Landschaft nach dem Ideal der Land-

schaf tsgärtnerei „korrigiert". Gartenkunst kann

nicht von der Peripherie her, sondern muß von

innen heraus gestaltet werden. Sie muß ausgehen

von einer künstlerischen Idee, die „schauhar" ge-

macht werden kann in Formen, die für den

menschlichen Geist faßlich und meßbar sind. Da

w ir in unserem produktiven Schaffen nun einmal

nicht auf die unausmeßbare Nalurform, sondern

auf die Kunstform eingestellt sind, müssen wir

die Gartenarchitektur, also die Baukunst des Gar-

tens, nach bau- und raumkünstlerischen Gesichts-

punkten behandeln. Wir müssen die gärtnerische

Anlage mit Linien, Flächen, Bäumen und Massen

in architektonischer Gesetzmäßigkeit wirklich

bauen. Die der geringeren Formgebundenheit des

lebenden Baustoffes entsprechende größere Frei-

heit in der Behandlung des Formalen darf nicht

schon bei Grundriß und Aufriß beginnen. Die

Grundform muß vielmehr als Gegengewicht der

74