24

DIE GARTENKUNST.

XI, 2

Die naturwissenschaftliche Forschungsmethode er-

weitert nur unsere Gestaltungsmöglichkeiten und lehrt

uns, immer mehr Material zu verwenden.

Zur Kunst direkt führt sie aber gar nicht.

Nur insofern, als ein Künstler diese

neuen Forschungsergebnisse sich zunutze

macht und sie seiner künstlerischen Inten-

sion — nicht naturwissenschaftlichen Lehren

— gemäß verwer-

tet, wird die Land-

schaftsgestaltung

künstlerisch ge-

steigert.

W er da glaubt,

daß die naturalistische

Gestaltung das einzig

Wahre sei, der über-

sieht , daß die Be-

deutung jedes

Kunstwerkes in

seinem seelischen

Gehalt liegt. Was

wir jetzt in der Garten-

kunst erleben, geht in

der Malerei z. B. be-

reits vor sich. Der

Naturalismus, der nur

die Wiedergabe des

Objektes anstrebte und

nicht wollte, daß der

Künstler seine Seele

hineinlegte, er beginnt

sich zu überleben. Man

schätzt ihn wohl sehr

hoch, weil er den

Blick für vieles ge-

schärft, uns aus einer

falschen, rein sentimen-

talen Betrachtungs-

weise gerissen hat,

aber schließlich glaube

ich doch, daß ein

Böcklin oder Thoma

von der Nachwelt über

einen Liebermann oder

Claude Monet gestellt

werden, wenn ich diese

als Vetreter des Naturalismus oder Realismus hin-

stellen kann.

Nun ist allerdings die Gartenkunst der Malerei

in bezug auf das Vermögen, künstlerische Werte (Ewig-

keitswerte!) auszudrücken, durchaus nicht eben-

bürtig. Sie ist in diesem Sinne keine hohe Kunst,

zu der man sie immer stempeln möchte. Aber wer

gerade Pücklers Landschaftsgärten zu sehen versteht,

der empfindet in ihnen etwas, wenn ich so sagen darf,

Übernatürliches — das Walten eines Schöpferwillens,

der nicht unbedingt der Natur gehorcht, sondern be-

weist, daß der Mensch Herr der Natur ist und

sein soll.

Und der Künstler muß immer Herr sein.

Freilich ein gütiger Herr, der versteht, mit was

er schaltet und waltet, der sich in sein Material hinein-

lebt und es nicht vergewaltigt, d. h. die Pflanze nicht

so verwendet, daß sie gleichsam leblose Atrappe wird

und an die Stelle eines toten Stoffes tritt.

DagegenhatPück-

ler, wie ich glaube,

auch manchmal gesün-

digt. Nämlich in sei-

nen Blumenschmuck-

stücken. Hier konnte

er bizarr sein und, die

Individualität der Blu-

men mißachtend, rein

dekorative Formen

schaffen. Mit dem

Baummaterial verfuhr

er ganz anders. Da

wußte er, daß ein

Baum auch Lebewesen

ist und seine ganz be-

stimmten individuellen

Züge hat. Demgemäß

verwendete er ihn. Und

wo kann man schönere

Individuen unserer be-

kannten Eichen, Lin-

den , Rüstern usw.

sehen, als gerade in

Pücklerschen Parkan-

lagen. Man fahre nur

mal im Winter hin,

wenn die Form der

Bäume so klar hervor-

tritt und oft besser

als im Sommer uns

ihre Eigenheiten er-

kennen lehrt!

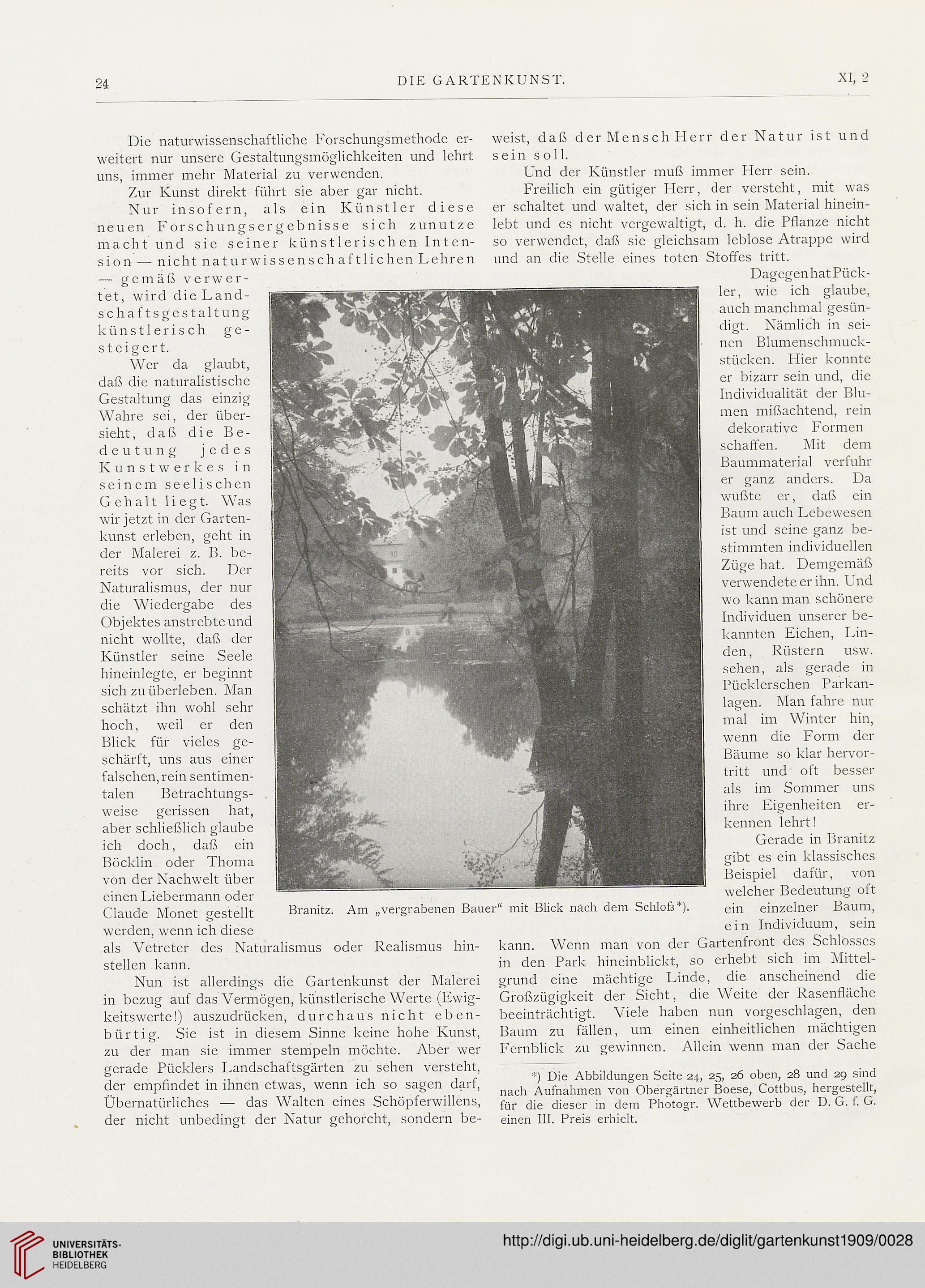

Gerade in Branitz

gibt es ein klassisches

Beispiel dafür, von

welcher Bedeutung oft

ein einzelner Baum,

ein Individuum, sein

kann. Wenn man von der Gartenfront des Schlosses

in den Park hineinblickt, so erhebt sich im Mittel-

grund eine mächtige Linde, die anscheinend die

Großzügigkeit der Sicht, die Weite der Rasenfläche

beeinträchtigt. Viele haben nun vorgeschlagen, den

Baum zu fällen, um einen einheitlichen mächtigen

Fernblick zu gewinnen. Allein wenn man der Sache

*) Die Abbildungen Seite 24, 25, 26 oben, 28 und 29 sind

nach Aufnahmen von Obergärtner Boese, Cottbus, hergestellt,

für die dieser in dem Photogr. Wettbewerb der D. G. f. G.

einen III. Preis erhielt.

Branitz. Am „vergrabenen Bauer“ mit Blick nach dem Schloß*).

DIE GARTENKUNST.

XI, 2

Die naturwissenschaftliche Forschungsmethode er-

weitert nur unsere Gestaltungsmöglichkeiten und lehrt

uns, immer mehr Material zu verwenden.

Zur Kunst direkt führt sie aber gar nicht.

Nur insofern, als ein Künstler diese

neuen Forschungsergebnisse sich zunutze

macht und sie seiner künstlerischen Inten-

sion — nicht naturwissenschaftlichen Lehren

— gemäß verwer-

tet, wird die Land-

schaftsgestaltung

künstlerisch ge-

steigert.

W er da glaubt,

daß die naturalistische

Gestaltung das einzig

Wahre sei, der über-

sieht , daß die Be-

deutung jedes

Kunstwerkes in

seinem seelischen

Gehalt liegt. Was

wir jetzt in der Garten-

kunst erleben, geht in

der Malerei z. B. be-

reits vor sich. Der

Naturalismus, der nur

die Wiedergabe des

Objektes anstrebte und

nicht wollte, daß der

Künstler seine Seele

hineinlegte, er beginnt

sich zu überleben. Man

schätzt ihn wohl sehr

hoch, weil er den

Blick für vieles ge-

schärft, uns aus einer

falschen, rein sentimen-

talen Betrachtungs-

weise gerissen hat,

aber schließlich glaube

ich doch, daß ein

Böcklin oder Thoma

von der Nachwelt über

einen Liebermann oder

Claude Monet gestellt

werden, wenn ich diese

als Vetreter des Naturalismus oder Realismus hin-

stellen kann.

Nun ist allerdings die Gartenkunst der Malerei

in bezug auf das Vermögen, künstlerische Werte (Ewig-

keitswerte!) auszudrücken, durchaus nicht eben-

bürtig. Sie ist in diesem Sinne keine hohe Kunst,

zu der man sie immer stempeln möchte. Aber wer

gerade Pücklers Landschaftsgärten zu sehen versteht,

der empfindet in ihnen etwas, wenn ich so sagen darf,

Übernatürliches — das Walten eines Schöpferwillens,

der nicht unbedingt der Natur gehorcht, sondern be-

weist, daß der Mensch Herr der Natur ist und

sein soll.

Und der Künstler muß immer Herr sein.

Freilich ein gütiger Herr, der versteht, mit was

er schaltet und waltet, der sich in sein Material hinein-

lebt und es nicht vergewaltigt, d. h. die Pflanze nicht

so verwendet, daß sie gleichsam leblose Atrappe wird

und an die Stelle eines toten Stoffes tritt.

DagegenhatPück-

ler, wie ich glaube,

auch manchmal gesün-

digt. Nämlich in sei-

nen Blumenschmuck-

stücken. Hier konnte

er bizarr sein und, die

Individualität der Blu-

men mißachtend, rein

dekorative Formen

schaffen. Mit dem

Baummaterial verfuhr

er ganz anders. Da

wußte er, daß ein

Baum auch Lebewesen

ist und seine ganz be-

stimmten individuellen

Züge hat. Demgemäß

verwendete er ihn. Und

wo kann man schönere

Individuen unserer be-

kannten Eichen, Lin-

den , Rüstern usw.

sehen, als gerade in

Pücklerschen Parkan-

lagen. Man fahre nur

mal im Winter hin,

wenn die Form der

Bäume so klar hervor-

tritt und oft besser

als im Sommer uns

ihre Eigenheiten er-

kennen lehrt!

Gerade in Branitz

gibt es ein klassisches

Beispiel dafür, von

welcher Bedeutung oft

ein einzelner Baum,

ein Individuum, sein

kann. Wenn man von der Gartenfront des Schlosses

in den Park hineinblickt, so erhebt sich im Mittel-

grund eine mächtige Linde, die anscheinend die

Großzügigkeit der Sicht, die Weite der Rasenfläche

beeinträchtigt. Viele haben nun vorgeschlagen, den

Baum zu fällen, um einen einheitlichen mächtigen

Fernblick zu gewinnen. Allein wenn man der Sache

*) Die Abbildungen Seite 24, 25, 26 oben, 28 und 29 sind

nach Aufnahmen von Obergärtner Boese, Cottbus, hergestellt,

für die dieser in dem Photogr. Wettbewerb der D. G. f. G.

einen III. Preis erhielt.

Branitz. Am „vergrabenen Bauer“ mit Blick nach dem Schloß*).