XI, 4

DIE GARTENKUNST.

71

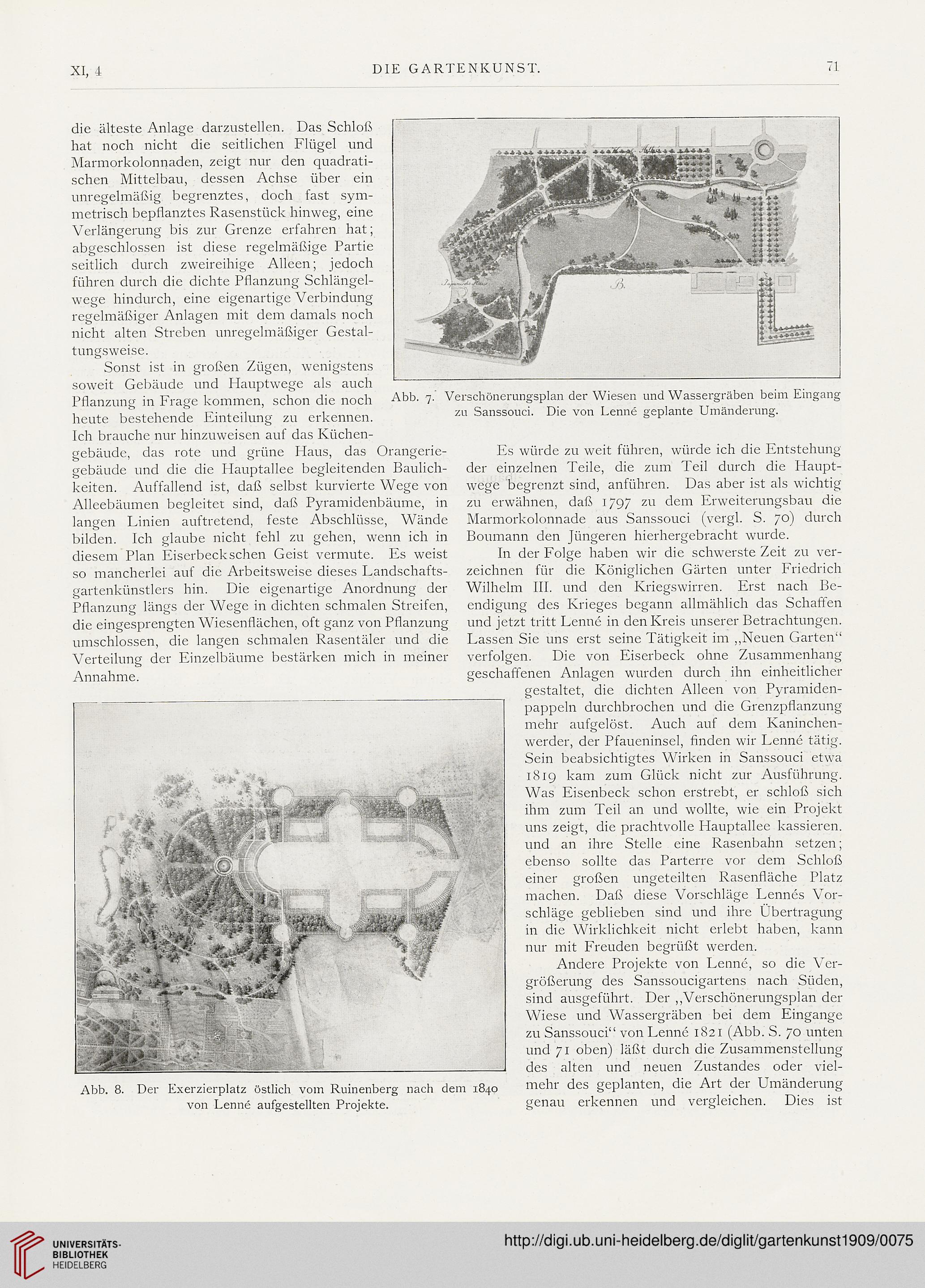

Abb. 7. Verschönerungsplan der Wiesen und Wassergräben beim Eingang

zu Sanssouci. Die von Lenne geplante Umänderung.

die älteste Anlage darzustellen. Das Schloß

hat noch nicht die seitlichen Flügel und

Marmorkolonnaden, zeigt nur den quadrati-

schen Mittelbau, dessen Achse über ein

unregelmäßig, begrenztes, doch fast sym-

metrisch bepflanztes Rasenstück hinweg, eine

Verlängerung bis zur Grenze erfahren hat;

abgeschlossen ist diese regelmäßige Partie

seitlich durch zweireihige Alleen; jedoch

führen durch die dichte Pflanzung Schlängel-

wege hindurch, eine eigenartige Verbindung

regelmäßiger Anlagen mit dem damals noch

nicht alten Streben unregelmäßiger Gestal-

tungsweise.

Sonst ist in großen Zügen, wenigstens

soweit Gebäude und Hauptwege als auch

Pflanzung in Frage kommen, schon die noch

heute bestehende Einteilung zu erkennen.

Ich brauche nur hinzuweisen auf das Küchen-

gebäude, das rote und grüne Haus, das Orangerie-

gebäude und die die Hauptallee begleitenden Baulich-

keiten. Auffallend ist, daß selbst kurvierte Wege von

Alleebäumen begleitet sind, daß Pyramidenbäume, in

langen Linien auftretend, feste Abschlüsse, Wände

bilden. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich in

diesem Plan Eiserbeck sehen Geist vermute. Es weist

so mancherlei auf die Arbeitsweise dieses Landschafts-

gartenkünstlers hin. Die eigenartige Anordnung der

Pflanzung längs der Wege in dichten schmalen Streifen,

die eingesprengten Wiesenflächen, oft ganz von Pflanzung

umschlossen, die langen schmalen Rasentäler und die

Verteilung der Einzelbäume bestärken mich in meiner

Annahme.

Es würde zu weit führen, würde ich die Entstehung

der einzelnen Teile, die zum Teil durch die Haupt-

wege begrenzt sind, anführen. Das aber ist als wichtig

zu erwähnen, daß 1797 zu dem Erweiterungsbau die

Marmorkolonnade aus Sanssouci (vergl. S. 7°) durch

Boumann den Jüngeren hierhergebracht wurde.

In der Folge haben wir die schwerste Zeit zu ver-

zeichnen für die Königlichen Gärten unter Friedrich

Wilhelm III. und den Kriegswirren. Erst nach Be-

endigung des Krieges begann allmählich das Schaffen

und jetzt tritt Lenne in den Kreis unserer Betrachtungen.

Lassen Sie uns erst seine Tätigkeit im „Neuen Garten“

verfolgen. Die von Eiserbeck ohne Zusammenhang

geschaffenen Anlagen wurden durch ihn einheitlicher

gestaltet, die dichten Alleen von Pyramiden-

pappeln durchbrochen und die Grenzpflanzung

mehr aufgelöst. Auch auf dem Kaninchen-

werder, der Pfaueninsel, finden wir Lenne tätig.

Sein beabsichtigtes Wirken in Sanssouci etwa

1819 kam zum Glück nicht zur Ausführung.

Was Eisenbeck schon erstrebt, er schloß sich

ihm zum Teil an und wollte, wie ein Projekt

uns zeigt, die prachtvolle Hauptallee kassieren,

und an ihre Stelle eine Rasenbahn setzen;

ebenso sollte das Parterre vor dem Schloß

einer großen ungeteilten Rasenfläche Platz

machen. Daß diese Vorschläge Lennes Vor-

schläge geblieben sind und ihre Übertragung

in die Wirklichkeit nicht erlebt haben, kann

nur mit Freuden begrüßt werden.

Andere Projekte von Lenne, so die Ver-

größerung des Sanssoucigartens nach Süden,

sind ausgeführt. Der „Verschönerungsplan der

Wiese und Wassergräben bei dem Eingänge

zu Sanssouci“ von Lenne 1821 (Abb. S. 70 unten

und 71 oben) läßt durch die Zusammenstellung

des alten und neuen Zustandes oder viel-

mehr des geplanten, die Art der Umänderung

genau erkennen und vergleichen. Dies ist

Abb. 8. Der Exerzierplatz östlich vom Ruinenberg nach dem 1840

von Lenne aufgestellten Projekte.

DIE GARTENKUNST.

71

Abb. 7. Verschönerungsplan der Wiesen und Wassergräben beim Eingang

zu Sanssouci. Die von Lenne geplante Umänderung.

die älteste Anlage darzustellen. Das Schloß

hat noch nicht die seitlichen Flügel und

Marmorkolonnaden, zeigt nur den quadrati-

schen Mittelbau, dessen Achse über ein

unregelmäßig, begrenztes, doch fast sym-

metrisch bepflanztes Rasenstück hinweg, eine

Verlängerung bis zur Grenze erfahren hat;

abgeschlossen ist diese regelmäßige Partie

seitlich durch zweireihige Alleen; jedoch

führen durch die dichte Pflanzung Schlängel-

wege hindurch, eine eigenartige Verbindung

regelmäßiger Anlagen mit dem damals noch

nicht alten Streben unregelmäßiger Gestal-

tungsweise.

Sonst ist in großen Zügen, wenigstens

soweit Gebäude und Hauptwege als auch

Pflanzung in Frage kommen, schon die noch

heute bestehende Einteilung zu erkennen.

Ich brauche nur hinzuweisen auf das Küchen-

gebäude, das rote und grüne Haus, das Orangerie-

gebäude und die die Hauptallee begleitenden Baulich-

keiten. Auffallend ist, daß selbst kurvierte Wege von

Alleebäumen begleitet sind, daß Pyramidenbäume, in

langen Linien auftretend, feste Abschlüsse, Wände

bilden. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich in

diesem Plan Eiserbeck sehen Geist vermute. Es weist

so mancherlei auf die Arbeitsweise dieses Landschafts-

gartenkünstlers hin. Die eigenartige Anordnung der

Pflanzung längs der Wege in dichten schmalen Streifen,

die eingesprengten Wiesenflächen, oft ganz von Pflanzung

umschlossen, die langen schmalen Rasentäler und die

Verteilung der Einzelbäume bestärken mich in meiner

Annahme.

Es würde zu weit führen, würde ich die Entstehung

der einzelnen Teile, die zum Teil durch die Haupt-

wege begrenzt sind, anführen. Das aber ist als wichtig

zu erwähnen, daß 1797 zu dem Erweiterungsbau die

Marmorkolonnade aus Sanssouci (vergl. S. 7°) durch

Boumann den Jüngeren hierhergebracht wurde.

In der Folge haben wir die schwerste Zeit zu ver-

zeichnen für die Königlichen Gärten unter Friedrich

Wilhelm III. und den Kriegswirren. Erst nach Be-

endigung des Krieges begann allmählich das Schaffen

und jetzt tritt Lenne in den Kreis unserer Betrachtungen.

Lassen Sie uns erst seine Tätigkeit im „Neuen Garten“

verfolgen. Die von Eiserbeck ohne Zusammenhang

geschaffenen Anlagen wurden durch ihn einheitlicher

gestaltet, die dichten Alleen von Pyramiden-

pappeln durchbrochen und die Grenzpflanzung

mehr aufgelöst. Auch auf dem Kaninchen-

werder, der Pfaueninsel, finden wir Lenne tätig.

Sein beabsichtigtes Wirken in Sanssouci etwa

1819 kam zum Glück nicht zur Ausführung.

Was Eisenbeck schon erstrebt, er schloß sich

ihm zum Teil an und wollte, wie ein Projekt

uns zeigt, die prachtvolle Hauptallee kassieren,

und an ihre Stelle eine Rasenbahn setzen;

ebenso sollte das Parterre vor dem Schloß

einer großen ungeteilten Rasenfläche Platz

machen. Daß diese Vorschläge Lennes Vor-

schläge geblieben sind und ihre Übertragung

in die Wirklichkeit nicht erlebt haben, kann

nur mit Freuden begrüßt werden.

Andere Projekte von Lenne, so die Ver-

größerung des Sanssoucigartens nach Süden,

sind ausgeführt. Der „Verschönerungsplan der

Wiese und Wassergräben bei dem Eingänge

zu Sanssouci“ von Lenne 1821 (Abb. S. 70 unten

und 71 oben) läßt durch die Zusammenstellung

des alten und neuen Zustandes oder viel-

mehr des geplanten, die Art der Umänderung

genau erkennen und vergleichen. Dies ist

Abb. 8. Der Exerzierplatz östlich vom Ruinenberg nach dem 1840

von Lenne aufgestellten Projekte.