108

DIE GARTENKUNST.

XI, 6

In einem Kapitel „der öffentliche Park als sozialer Faktor“

stellt er die weite grüne mit Wald oder Bäumen umstan-

dene Wiese, die Raum und Gelegenheit zu jeglicher Art

von Bewegung und Leibesübung unter freien Himmel bot,

den von klugen Stadtgärtnern späterer Zeit angelegten kost-

spieligen, aber unbrauchbaren Stadtparks gegenüber, geißelt

in scharfen, manchmal über das Ziel schießenden, aber bei

dem Zweck der Streitschrift sich rechtfertigenden Sätzen die

Schwächen dieser Art Anlagen, die er als „von einer interessier-

ten Sippe fälschlich als Kunstform hingestellt, in Wirklichkeit als

Er verspricht sich vorzugsweise von einem „architektoni-

schen“ Park die restlose Erfüllung der Forderungen, die er als

Programm für die Gestaltung des Hamburger Stadtparkes in

einem besonderen Abschnitt „Was Hamburg wollte oder hätte

wollen müssen“ erhebt.

Er gerät hierbei in einen gewissen Widerspruch mit sich

selbst, insofern er in dem Einleitungskapitel das Berliner Schiller-

parkprojekt als beachtenswertes Beispiel neuzeitlicher Park-

gestaltung hingestellt hatte, das geeignet sei, eine wahre Re-

volution unseres öffentlichen Parkwesens herbeizuführen. Er

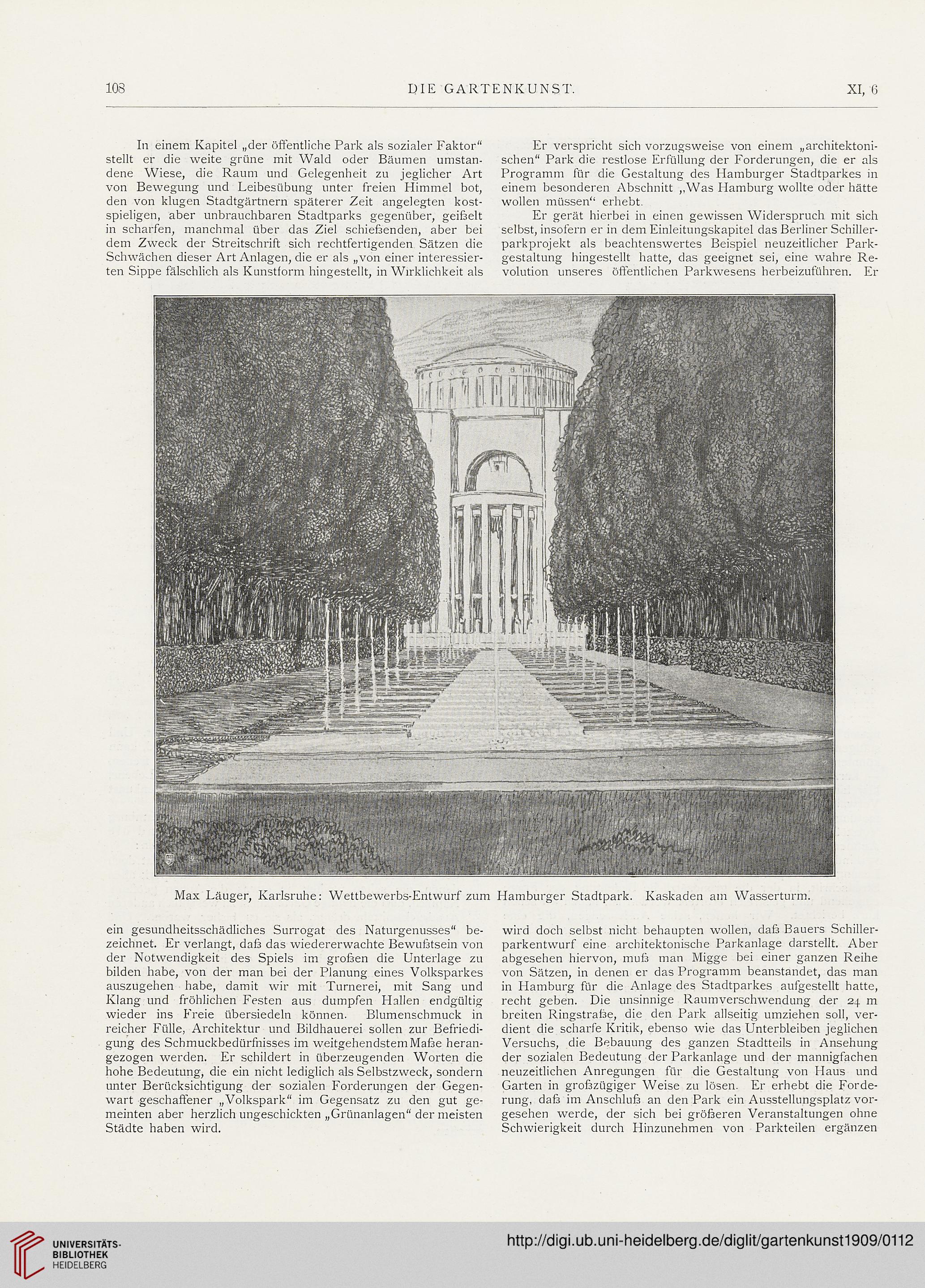

Max Läuger, Karlsruhe: Wettbewerbs-Entwurf zum Hamburger Stadtpark. Kaskaden am Wasserturm.

ein gesundheitsschädliches Surrogat des Naturgenusses“ be-

zeichnet. Er verlangt, daß das wiedererwachte Bewußtsein von

der Notwendigkeit des Spiels im großen die Unterlage zu

bilden habe, von der man bei der Planung eines Volksparkes

auszugehen habe, damit wir mit Turnerei, mit Sang und

Klang und fröhlichen Festen aus dumpfen Hallen endgültig

wieder ins Freie übersiedeln können. Blumenschmuck in

reicher Fülle, Architektur und Bildhauerei sollen zur Befriedi-

gung des Schmuckbedürfnisses im weitgehendstem Maße heran-

gezogen werden. Er schildert in überzeugenden Worten die

hohe Bedeutung, die ein nicht lediglich als Selbstzweck, sondern

unter Berücksichtigung der sozialen Forderungen der Gegen-

wart geschaffener „Volkspark“ im Gegensatz zu den gut ge-

meinten aber herzlich ungeschickten „Grünanlagen“ der meisten

Städte haben wird.

wird doch selbst nicht behaupten wollen, daß Bauers Schiller-

parkentwurf eine architektonische Parkanlage darstellt. Aber

abgesehen hiervon, muß man Migge bei einer ganzen Reihe

von Sätzen, in denen er das Programm beanstandet, das man

in Hamburg für die Anlage des Stadtparkes aufgestellt hatte,

recht geben. Die unsinnige Raumverschwendung der 24 m

breiten Ringstraße, die den Park allseitig umziehen soll, ver-

dient die scharfe Kritik, ebenso wie das Unterbleiben jeglichen

Versuchs, die Bebauung des ganzen Stadtteils in Ansehung

der sozialen Bedeutung der Parkanlage und der mannigfachen

neuzeitlichen Anregungen für die Gestaltung von Haus und

Garten in großzügiger Weise zu lösen. Er erhebt die Forde-

rung, daß im Anschluß an den Park ein Ausstellungsplatz vor-

gesehen werde, der sich bei größeren Veranstaltungen ohne

Schwierigkeit durch Hinzunehmen von Parkteilen ergänzen

DIE GARTENKUNST.

XI, 6

In einem Kapitel „der öffentliche Park als sozialer Faktor“

stellt er die weite grüne mit Wald oder Bäumen umstan-

dene Wiese, die Raum und Gelegenheit zu jeglicher Art

von Bewegung und Leibesübung unter freien Himmel bot,

den von klugen Stadtgärtnern späterer Zeit angelegten kost-

spieligen, aber unbrauchbaren Stadtparks gegenüber, geißelt

in scharfen, manchmal über das Ziel schießenden, aber bei

dem Zweck der Streitschrift sich rechtfertigenden Sätzen die

Schwächen dieser Art Anlagen, die er als „von einer interessier-

ten Sippe fälschlich als Kunstform hingestellt, in Wirklichkeit als

Er verspricht sich vorzugsweise von einem „architektoni-

schen“ Park die restlose Erfüllung der Forderungen, die er als

Programm für die Gestaltung des Hamburger Stadtparkes in

einem besonderen Abschnitt „Was Hamburg wollte oder hätte

wollen müssen“ erhebt.

Er gerät hierbei in einen gewissen Widerspruch mit sich

selbst, insofern er in dem Einleitungskapitel das Berliner Schiller-

parkprojekt als beachtenswertes Beispiel neuzeitlicher Park-

gestaltung hingestellt hatte, das geeignet sei, eine wahre Re-

volution unseres öffentlichen Parkwesens herbeizuführen. Er

Max Läuger, Karlsruhe: Wettbewerbs-Entwurf zum Hamburger Stadtpark. Kaskaden am Wasserturm.

ein gesundheitsschädliches Surrogat des Naturgenusses“ be-

zeichnet. Er verlangt, daß das wiedererwachte Bewußtsein von

der Notwendigkeit des Spiels im großen die Unterlage zu

bilden habe, von der man bei der Planung eines Volksparkes

auszugehen habe, damit wir mit Turnerei, mit Sang und

Klang und fröhlichen Festen aus dumpfen Hallen endgültig

wieder ins Freie übersiedeln können. Blumenschmuck in

reicher Fülle, Architektur und Bildhauerei sollen zur Befriedi-

gung des Schmuckbedürfnisses im weitgehendstem Maße heran-

gezogen werden. Er schildert in überzeugenden Worten die

hohe Bedeutung, die ein nicht lediglich als Selbstzweck, sondern

unter Berücksichtigung der sozialen Forderungen der Gegen-

wart geschaffener „Volkspark“ im Gegensatz zu den gut ge-

meinten aber herzlich ungeschickten „Grünanlagen“ der meisten

Städte haben wird.

wird doch selbst nicht behaupten wollen, daß Bauers Schiller-

parkentwurf eine architektonische Parkanlage darstellt. Aber

abgesehen hiervon, muß man Migge bei einer ganzen Reihe

von Sätzen, in denen er das Programm beanstandet, das man

in Hamburg für die Anlage des Stadtparkes aufgestellt hatte,

recht geben. Die unsinnige Raumverschwendung der 24 m

breiten Ringstraße, die den Park allseitig umziehen soll, ver-

dient die scharfe Kritik, ebenso wie das Unterbleiben jeglichen

Versuchs, die Bebauung des ganzen Stadtteils in Ansehung

der sozialen Bedeutung der Parkanlage und der mannigfachen

neuzeitlichen Anregungen für die Gestaltung von Haus und

Garten in großzügiger Weise zu lösen. Er erhebt die Forde-

rung, daß im Anschluß an den Park ein Ausstellungsplatz vor-

gesehen werde, der sich bei größeren Veranstaltungen ohne

Schwierigkeit durch Hinzunehmen von Parkteilen ergänzen