XI, 7

DIE GARTENKUNST.

129

Pfeile geben den Grad der „Seitlichen Verschiebung“

von b und c zu der zuerst festgelegten Achsenrich-

tung A a an.

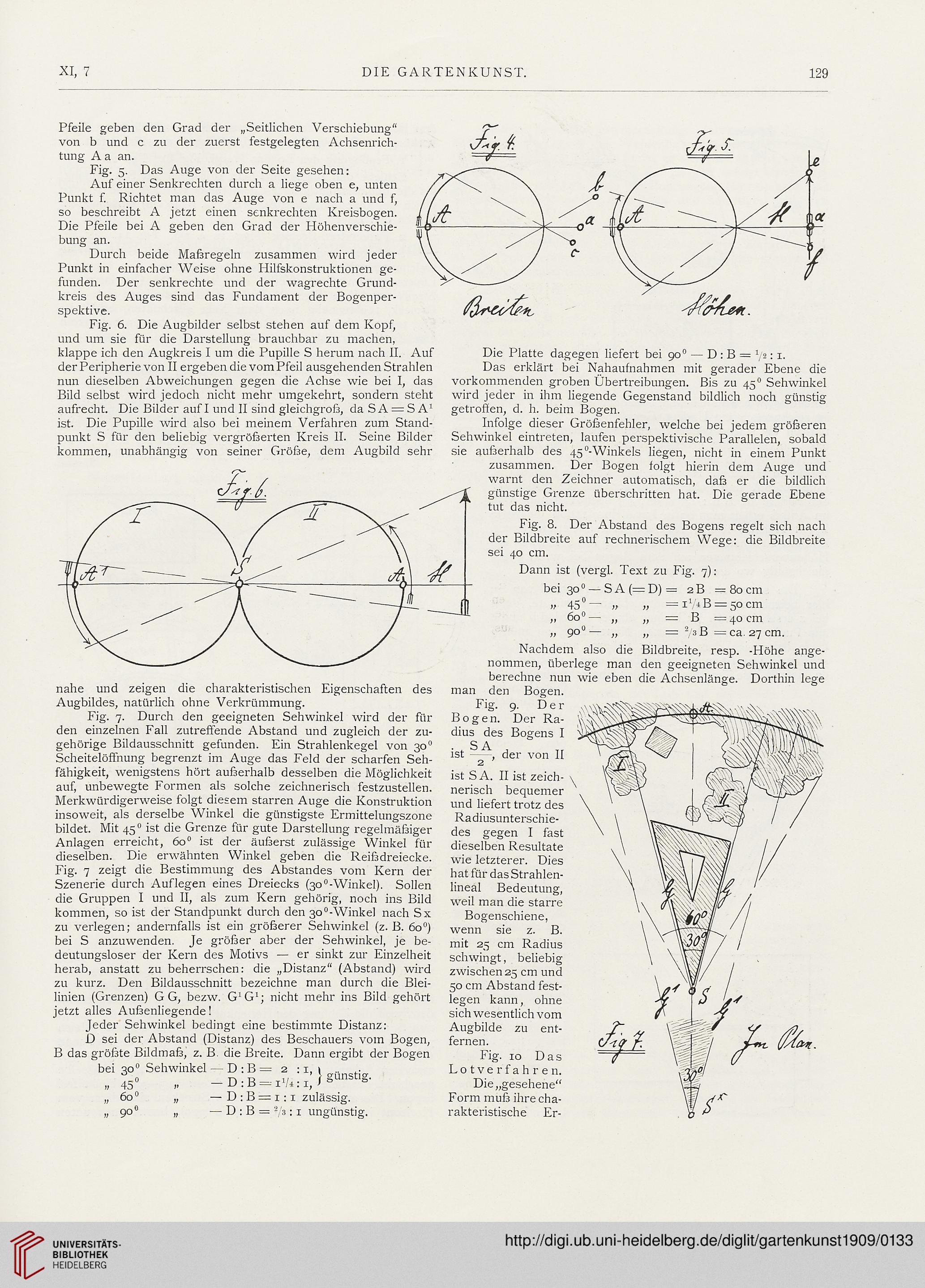

Fig. 5, Das Auge von der Seite gesehen:

Auf einer Senkrechten durch a liege oben e, unten

Punkt f. Richtet man das Auge von e nach a und f,

so beschreibt A jetzt einen senkrechten Kreisbogen.

Die Pfeile bei A geben den Grad der Höhenverschie-

bung an.

Durch beide Maßregeln zusammen wird jeder

Punkt in einfacher Weise ohne Hilfskonstruktionen ge-

funden. Der senkrechte und der wagrechte Grund-

kreis des Auges sind das Fundament der Bogenper-

spektive.

Fig. 6. Die Augbilder selbst stehen auf dem Kopf,

Auf

die

wie eben

des

man

für

zu-

300

bei 30°

„ 45°

„ 60»

,, 9°°

und um sie für die Darstellung brauchbar zu machen,

klappe ich den Augkreis I um die Pupille S herum nach II.

der Peripherie von II ergeben die vom Pfeil ausgehenden Strahlen

nun dieselben Abweichungen gegen die Achse wie bei I, das

Bild selbst wird jedoch nicht mehr umgekehrt, sondern steht

aufrecht. Die Bilder auf I und II sind gleichgroß, da S A = S A1

ist. Die Pupille wird also bei meinem Verfahren zum Stand-

punkt S für den beliebig vergrößerten Kreis II. Seine Bilder

kommen, unabhängig von seiner Größe, dem Augbild sehr

„ = i1/! B — 50 cm

„ — B =40 cm

„ = 2/s B = ca. 27 cm.

Bildbreite, resp. -Höhe ange-

den geeigneten Sehwinkel und

die Achsenlänge. Dorthin lege

30° — SA(=D)= 2B =80 cm

.-0

4t> —

6o° —

90° —

Nachdem also

notnmen, überlege man

berechne nun

den Bogen.

Fig. 9. Der

Bogen. Der Ra-

dius des Bogens I

S A

ist der von II

2

ist SA. II ist zeich-

nerisch bequemer

und liefert trotz des

Radiusunterschie-

des gegen I fast

dieselben Resultate

wie letzterer. Dies

hat für das Strahlen-

lineal Bedeutung,

weil man die starre

Bogenschiene,

wenn sie z. B.

mit 25 cm Radius

schwingt, beliebig

zwischen 25 cm und

50 cm Abstand fest-

legen kann, ohne

sich wesentlich vom

Augbilde zu ent-

fernen.

Fig. 10 Das

Lotverfahren.

Die „gesehene“

Form muß ihre cha-

rakteristische Er-

Die Platte dagegen liefert bei 90° — D : B = x/a: 1.

Das erklärt bei Nahaufnahmen mit gerader Ebene die

vorkommenden groben Übertreibungen. Bis zu 45° Sehwinkel

wird jeder in ihm liegende Gegenstand bildlich noch günstig

getroffen, d. h. beim Bogen.

Infolge dieser Größenfehler, welche bei jedem größeren

Sehwinkel eintreten, laufen perspektivische Parallelen, sobald

sie außerhalb des 45 “-Winkels liegen, nicht in einem Punkt

zusammen. Der Bogen folgt hierin dem Auge und

warnt den Zeichner automatisch, daß er die bildlich

günstige Grenze überschritten hat. Die gerade Ebene

tut das nicht.

Fig. 8. Der Abstand des Bogens regelt sich nach

der Bildbreite auf rechnerischem Wege: die Bildbreite

sei 40 cm.

Dann ist (vergl. Text zu Fig. 7):

bei

nahe und zeigen die charakteristischen Eigenschaften

Augbildes, natürlich ohne Verkrümmung.

Fig. 7. Durch den geeigneten Sehwinkel wird der

den einzelnen Fall zutreffende Abstand und zugleich der

gehörige Bildausschnitt gefunden. Ein Strahlenkegel von

Scheitelöffnung begrenzt im Auge das Feld der scharfen Seh-

fähigkeit, wenigstens hört außerhalb desselben die Möglichkeit

auf, unbewegte Formen als solche zeichnerisch festzustellen.

Merkwürdigerweise folgt diesem starren Auge die Konstruktion

insoweit, als derselbe Winkel die günstigste Ermittelungszone

bildet. Mit 45° ist die Grenze für gute Darstellung regelmäßiger

Anlagen erreicht, 60“ ist der äußerst zulässige Winkel für

dieselben. Die erwähnten Winkel geben die Reifidreiecke.

Fig. 7 zeigt die Bestimmung des Abstandes vom Kern der

Szenerie durch Auf legen eines Dreiecks (30 “-Winkel). Sollen

die Gruppen I und II, als zum Kern gehörig, noch ins Bild

kommen, so ist der Standpunkt durch den 3o°-Winkel nach Sx

zu verlegen; andernfalls ist ein größerer Sehwinkel (z. B. 60°)

bei S anzuwenden. Je größer aber der Sehwinkel, je be-

deutungsloser der Kern des Motivs — er sinkt zur Einzelheit

herab, anstatt zu beherrschen: die „Distanz“ (Abstand) wird

zu kurz. Den Bildausschnitt bezeichne man durch die Blei-

linien (Grenzen) G G, bezw. G'G1; nicht mehr ins Bild gehört

jetzt alles Außenliegende!

Jeder Seh winkel bedingt eine bestimmte Distanz:

D sei der Abstand (Distanz) des Beschauers vom Bogen,

B das größte Bildmaß, z. B. die Breite. Dann ergibt der Bogen

„ -D:B = iVi:i,}gUnSt,g-

„ — D : B = 1 :1 zulässig.

„ — D : B = ?/s : 1 ungünstig.

DIE GARTENKUNST.

129

Pfeile geben den Grad der „Seitlichen Verschiebung“

von b und c zu der zuerst festgelegten Achsenrich-

tung A a an.

Fig. 5, Das Auge von der Seite gesehen:

Auf einer Senkrechten durch a liege oben e, unten

Punkt f. Richtet man das Auge von e nach a und f,

so beschreibt A jetzt einen senkrechten Kreisbogen.

Die Pfeile bei A geben den Grad der Höhenverschie-

bung an.

Durch beide Maßregeln zusammen wird jeder

Punkt in einfacher Weise ohne Hilfskonstruktionen ge-

funden. Der senkrechte und der wagrechte Grund-

kreis des Auges sind das Fundament der Bogenper-

spektive.

Fig. 6. Die Augbilder selbst stehen auf dem Kopf,

Auf

die

wie eben

des

man

für

zu-

300

bei 30°

„ 45°

„ 60»

,, 9°°

und um sie für die Darstellung brauchbar zu machen,

klappe ich den Augkreis I um die Pupille S herum nach II.

der Peripherie von II ergeben die vom Pfeil ausgehenden Strahlen

nun dieselben Abweichungen gegen die Achse wie bei I, das

Bild selbst wird jedoch nicht mehr umgekehrt, sondern steht

aufrecht. Die Bilder auf I und II sind gleichgroß, da S A = S A1

ist. Die Pupille wird also bei meinem Verfahren zum Stand-

punkt S für den beliebig vergrößerten Kreis II. Seine Bilder

kommen, unabhängig von seiner Größe, dem Augbild sehr

„ = i1/! B — 50 cm

„ — B =40 cm

„ = 2/s B = ca. 27 cm.

Bildbreite, resp. -Höhe ange-

den geeigneten Sehwinkel und

die Achsenlänge. Dorthin lege

30° — SA(=D)= 2B =80 cm

.-0

4t> —

6o° —

90° —

Nachdem also

notnmen, überlege man

berechne nun

den Bogen.

Fig. 9. Der

Bogen. Der Ra-

dius des Bogens I

S A

ist der von II

2

ist SA. II ist zeich-

nerisch bequemer

und liefert trotz des

Radiusunterschie-

des gegen I fast

dieselben Resultate

wie letzterer. Dies

hat für das Strahlen-

lineal Bedeutung,

weil man die starre

Bogenschiene,

wenn sie z. B.

mit 25 cm Radius

schwingt, beliebig

zwischen 25 cm und

50 cm Abstand fest-

legen kann, ohne

sich wesentlich vom

Augbilde zu ent-

fernen.

Fig. 10 Das

Lotverfahren.

Die „gesehene“

Form muß ihre cha-

rakteristische Er-

Die Platte dagegen liefert bei 90° — D : B = x/a: 1.

Das erklärt bei Nahaufnahmen mit gerader Ebene die

vorkommenden groben Übertreibungen. Bis zu 45° Sehwinkel

wird jeder in ihm liegende Gegenstand bildlich noch günstig

getroffen, d. h. beim Bogen.

Infolge dieser Größenfehler, welche bei jedem größeren

Sehwinkel eintreten, laufen perspektivische Parallelen, sobald

sie außerhalb des 45 “-Winkels liegen, nicht in einem Punkt

zusammen. Der Bogen folgt hierin dem Auge und

warnt den Zeichner automatisch, daß er die bildlich

günstige Grenze überschritten hat. Die gerade Ebene

tut das nicht.

Fig. 8. Der Abstand des Bogens regelt sich nach

der Bildbreite auf rechnerischem Wege: die Bildbreite

sei 40 cm.

Dann ist (vergl. Text zu Fig. 7):

bei

nahe und zeigen die charakteristischen Eigenschaften

Augbildes, natürlich ohne Verkrümmung.

Fig. 7. Durch den geeigneten Sehwinkel wird der

den einzelnen Fall zutreffende Abstand und zugleich der

gehörige Bildausschnitt gefunden. Ein Strahlenkegel von

Scheitelöffnung begrenzt im Auge das Feld der scharfen Seh-

fähigkeit, wenigstens hört außerhalb desselben die Möglichkeit

auf, unbewegte Formen als solche zeichnerisch festzustellen.

Merkwürdigerweise folgt diesem starren Auge die Konstruktion

insoweit, als derselbe Winkel die günstigste Ermittelungszone

bildet. Mit 45° ist die Grenze für gute Darstellung regelmäßiger

Anlagen erreicht, 60“ ist der äußerst zulässige Winkel für

dieselben. Die erwähnten Winkel geben die Reifidreiecke.

Fig. 7 zeigt die Bestimmung des Abstandes vom Kern der

Szenerie durch Auf legen eines Dreiecks (30 “-Winkel). Sollen

die Gruppen I und II, als zum Kern gehörig, noch ins Bild

kommen, so ist der Standpunkt durch den 3o°-Winkel nach Sx

zu verlegen; andernfalls ist ein größerer Sehwinkel (z. B. 60°)

bei S anzuwenden. Je größer aber der Sehwinkel, je be-

deutungsloser der Kern des Motivs — er sinkt zur Einzelheit

herab, anstatt zu beherrschen: die „Distanz“ (Abstand) wird

zu kurz. Den Bildausschnitt bezeichne man durch die Blei-

linien (Grenzen) G G, bezw. G'G1; nicht mehr ins Bild gehört

jetzt alles Außenliegende!

Jeder Seh winkel bedingt eine bestimmte Distanz:

D sei der Abstand (Distanz) des Beschauers vom Bogen,

B das größte Bildmaß, z. B. die Breite. Dann ergibt der Bogen

„ -D:B = iVi:i,}gUnSt,g-

„ — D : B = 1 :1 zulässig.

„ — D : B = ?/s : 1 ungünstig.