Permofer-Skulpturen

149

Die kunfigefchicfitlich intereffanteften der

Skulpturen find die vier Jahreszeiten. Sie

weifen in Motiv und Behandlung am ftärk-

fien von allen Statuen auf Werke des

Balthafar Permofer. Zum Vergleich müffen

hier von den Jahreszeitenfolgen Permofers

weniger die am Dresdner Zwinger befind-

liche als feine engere Anklänge zeigenden

Elfenbeinfkulpturen herangezogen werden,

die Braunfchweiger und Dresdner Folge

•(mehrfach abgebildet, fo bei Chr. Scherer

»Elfenbeinplaftik feit der Renaiffance«, S. 84

und 85). Die enge Verwandtlchaft diefer

Elfenbeinfiguren mit den Sdrweriner Skulp-

turen tritt fowoh! in der Gefamtbehand-

lung wie in Einzelzügen klar hervor.

Während der Frühling mehr der Dresdner,

gleicht der Sommer fiärker der Braun-

fchweiger Darftellung. In Haltung und Ge-

wandung, dem Platz des Kindes beim

Frühling, der koketten Schrittftellung, dem

ganz gleichartig mit dem Handrücken in die

Hüfte gehemmten Arm und der rokoko-

haft zierlichen Silhouette des Sommers fin-

den fich deutlichfte Analogien, während

doch andererfeits auch eigene Züge nicht

fehlen. Der jetzt als Herbft aufgefiellte

Bacchus zeigt weniger enge Beziehungen

zu beiden Gruppen, delto fiärkere der jetzt

unter den übrigen Göttern flehende zweite

Bacchus mit Satyrknaben, fo daß diefe Sta-

tue wohl urfprünglich als für den Herbft

gedacht anzunehmen ift, fchon deshalb, weil

er unter den Göttern der einzige mit einer

Kinderfigur fein, und als Gegenftüdk zum

Frühling mit Kind weit belfer paffen würde.

Da der Braunfchweiger Herbft nicht er-

halten ift (nach Scherer »Studien zur Elfen-

beinplaftik der Barockzeit«, S. 37, hatte er

ebenfalls einen Satyrknaben), kann zum

Vergleich nur der Dresdner Herbft heran-

gezogen werden. Er zeigt wieder diefelbe

enge Verbindung, Die gleiche in ftarker

Kurve nach rechts ausbiegende Stellung

auf den linken Fuß, der links fitzende

Satyrknabe. Abweichend ift in Dresden die

Hand, in Schwerin der Ellbogen aufge-

ftützt, während die linke Hand in Dresden

den Becher hält (die üblichere Form),

während fie in Schwerin traubenhaltend

auf der Stirn liegt.

Der Winter endlich weift wieder auf die

Braunfchweiger Folge. Hier ift der Winter

nur bekannt in einer Fürftenberger Porzel-

lanausformung nach dem nicht mehr erhal-

tenen Permoferfchen Original. Beide Dar-

ftellungen gleichen fich faft wörtlich, ab-

weichend in Schwerin nur das vom Rauch

verhüllte Bein und ein dürftiger Pelz, mit

dem fich der Winter zu fchützen fucht.

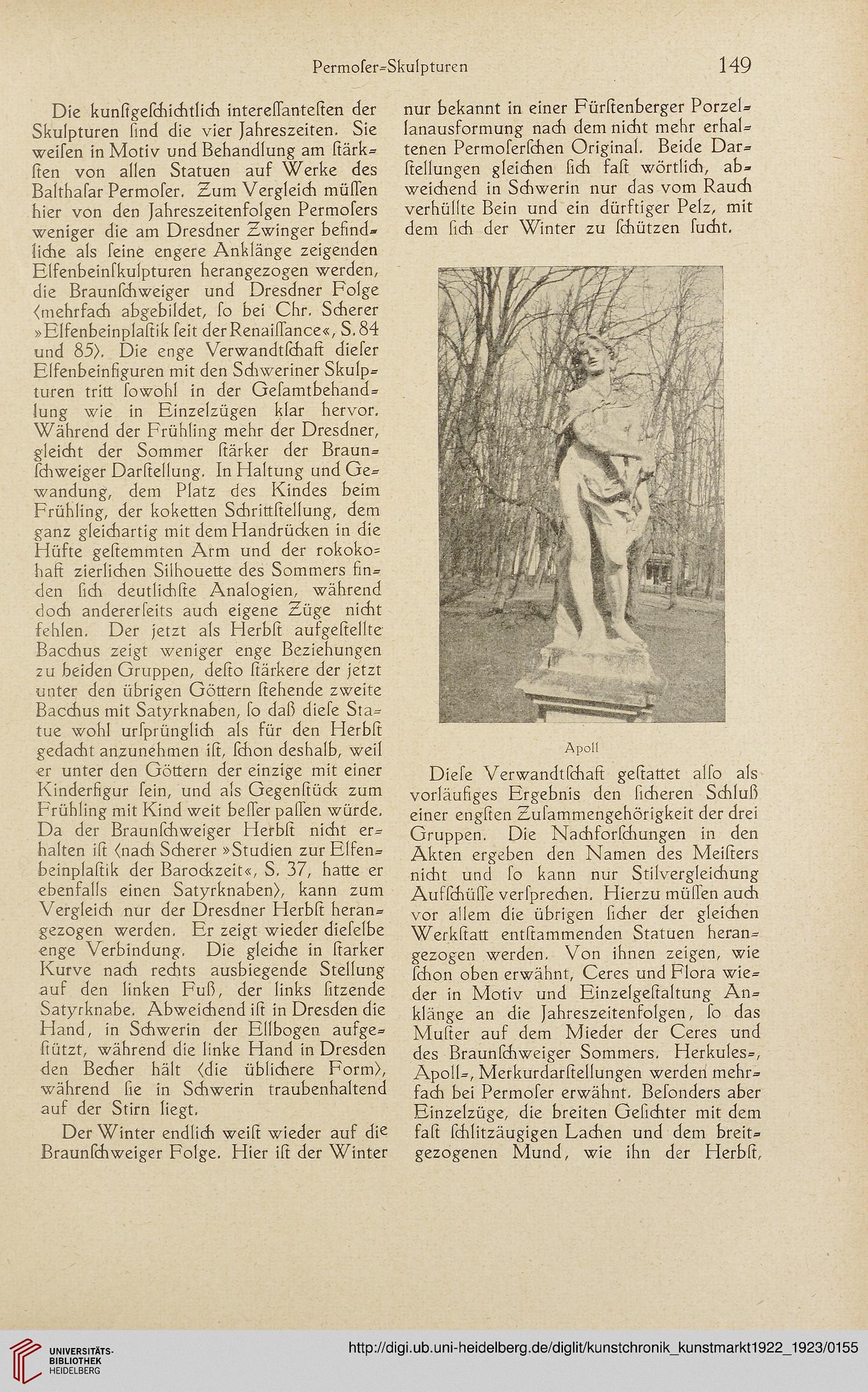

Apoll

Diefe Verwandtfdhaft gefiattet alfo als

vorläufiges Ergebnis den fieberen Schluß

einer engfien Zufammengehörigkeit der drei

Gruppen. Die Nachforfdhungen in den

Akten ergeben den Namen des Meifters

nicht und fo kann nur Stilvergleichung

Auffchüffe verfprechen. Hierzu müffen auch

vor allem die übrigen fieber der gleichen

Werkfiatt entflammenden Statuen heran-

gezogen werden. Von ihnen zeigen, wie

fchon oben erwähnt, Ceres und Flora wie-

der in Motiv und Einzelgefialtung An-

klänge an die Jahreszeitenfolgen, fo das

Mufter auf dem Mieder der Ceres und

des Braunfchweiger Sommers. Herkules-,

Apoll-, Merkurdarftellungen werden mehr-

fach bei Permofer erwähnt. Befonders aber

Einzelzüge, die breiten Geflöhter mit dem

faft fchlitzäugigen Lachen und dem breit-

gezogenen Mund, wie ihn der Herbft,

149

Die kunfigefchicfitlich intereffanteften der

Skulpturen find die vier Jahreszeiten. Sie

weifen in Motiv und Behandlung am ftärk-

fien von allen Statuen auf Werke des

Balthafar Permofer. Zum Vergleich müffen

hier von den Jahreszeitenfolgen Permofers

weniger die am Dresdner Zwinger befind-

liche als feine engere Anklänge zeigenden

Elfenbeinfkulpturen herangezogen werden,

die Braunfchweiger und Dresdner Folge

•(mehrfach abgebildet, fo bei Chr. Scherer

»Elfenbeinplaftik feit der Renaiffance«, S. 84

und 85). Die enge Verwandtlchaft diefer

Elfenbeinfiguren mit den Sdrweriner Skulp-

turen tritt fowoh! in der Gefamtbehand-

lung wie in Einzelzügen klar hervor.

Während der Frühling mehr der Dresdner,

gleicht der Sommer fiärker der Braun-

fchweiger Darftellung. In Haltung und Ge-

wandung, dem Platz des Kindes beim

Frühling, der koketten Schrittftellung, dem

ganz gleichartig mit dem Handrücken in die

Hüfte gehemmten Arm und der rokoko-

haft zierlichen Silhouette des Sommers fin-

den fich deutlichfte Analogien, während

doch andererfeits auch eigene Züge nicht

fehlen. Der jetzt als Herbft aufgefiellte

Bacchus zeigt weniger enge Beziehungen

zu beiden Gruppen, delto fiärkere der jetzt

unter den übrigen Göttern flehende zweite

Bacchus mit Satyrknaben, fo daß diefe Sta-

tue wohl urfprünglich als für den Herbft

gedacht anzunehmen ift, fchon deshalb, weil

er unter den Göttern der einzige mit einer

Kinderfigur fein, und als Gegenftüdk zum

Frühling mit Kind weit belfer paffen würde.

Da der Braunfchweiger Herbft nicht er-

halten ift (nach Scherer »Studien zur Elfen-

beinplaftik der Barockzeit«, S. 37, hatte er

ebenfalls einen Satyrknaben), kann zum

Vergleich nur der Dresdner Herbft heran-

gezogen werden. Er zeigt wieder diefelbe

enge Verbindung, Die gleiche in ftarker

Kurve nach rechts ausbiegende Stellung

auf den linken Fuß, der links fitzende

Satyrknabe. Abweichend ift in Dresden die

Hand, in Schwerin der Ellbogen aufge-

ftützt, während die linke Hand in Dresden

den Becher hält (die üblichere Form),

während fie in Schwerin traubenhaltend

auf der Stirn liegt.

Der Winter endlich weift wieder auf die

Braunfchweiger Folge. Hier ift der Winter

nur bekannt in einer Fürftenberger Porzel-

lanausformung nach dem nicht mehr erhal-

tenen Permoferfchen Original. Beide Dar-

ftellungen gleichen fich faft wörtlich, ab-

weichend in Schwerin nur das vom Rauch

verhüllte Bein und ein dürftiger Pelz, mit

dem fich der Winter zu fchützen fucht.

Apoll

Diefe Verwandtfdhaft gefiattet alfo als

vorläufiges Ergebnis den fieberen Schluß

einer engfien Zufammengehörigkeit der drei

Gruppen. Die Nachforfdhungen in den

Akten ergeben den Namen des Meifters

nicht und fo kann nur Stilvergleichung

Auffchüffe verfprechen. Hierzu müffen auch

vor allem die übrigen fieber der gleichen

Werkfiatt entflammenden Statuen heran-

gezogen werden. Von ihnen zeigen, wie

fchon oben erwähnt, Ceres und Flora wie-

der in Motiv und Einzelgefialtung An-

klänge an die Jahreszeitenfolgen, fo das

Mufter auf dem Mieder der Ceres und

des Braunfchweiger Sommers. Herkules-,

Apoll-, Merkurdarftellungen werden mehr-

fach bei Permofer erwähnt. Befonders aber

Einzelzüge, die breiten Geflöhter mit dem

faft fchlitzäugigen Lachen und dem breit-

gezogenen Mund, wie ihn der Herbft,