354

Forfchungen

FORSCHUNGEN

Eine Bildfage

In der fchönen alten Pfarrkirche in Hof-

gaftein ift der nördliche Seitenaltar 1738

in Übereinftimmung mit dem leidlichen von

1712 errichtet worden. Das Mittelbild

— eine Anbetung der Hirten — kommt

in den Rechnungen nicht vor (Mitteilung

Dr. F. Martin, Salzburg),■ es dürfte von

einem früheren Altar ftammen, ift jedoch

fiark übermalt und für die Übertragung

in die neue Rahmung angeftückelt worden.

Wie diefer alte Altar ausgefehen hat, wißen

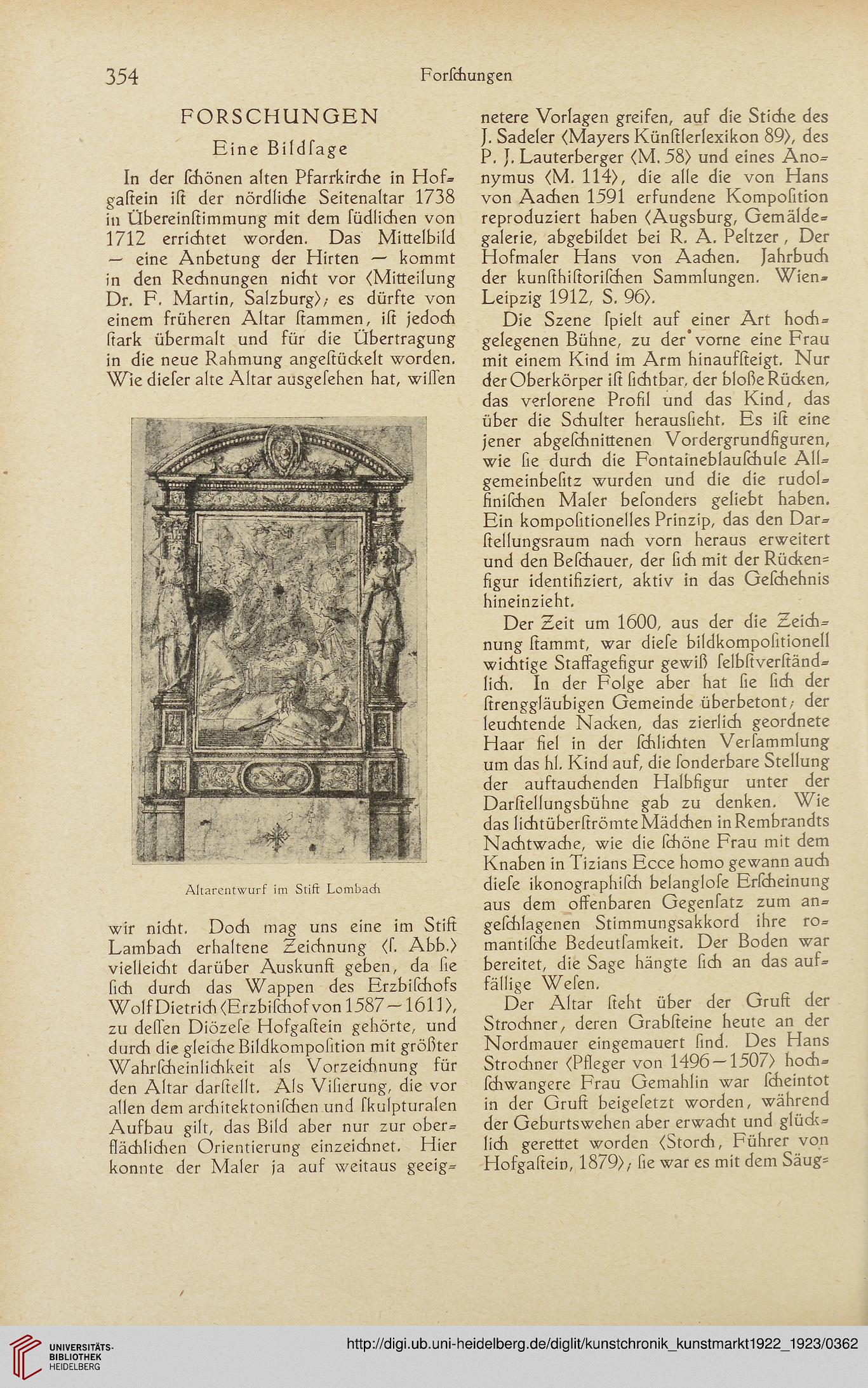

Altarentwurf im Stift Lombadi

wir nicht. Doch mag uns eine im Stift

Lambach erhaltene Zeichnung <f. Abb.)

vielleicht darüber Auskunft geben, da fie

fich durch das Wappen des Erzbifchofs

WolfDietrich (Erzbifchofvon 1587 —1611),

zu defl'en Diözele Hofgaftein gehörte, und

durch die gleiche Bildkompofition mit größter

Wahrfcheinlichkeit als Vorzeichnung für

den Altar darftellt. Als Vifierung, die vor

allen dem architektonifchen und fkulpturalen

Aufbau gilt, das Bild aber nur zur ober»

flächlidien Orientierung einzeichnet. Hier

konnte der Maler ja auf weitaus geeig-

netere Vorlagen greifen, auf die Stiche des

J. Sadeler (Mayers Künftlerlexikon 89), des

P. J. Lauterberger (M. 58) und eines Ano-

nymus (M. 114), die alle die von Hans

von Aachen 1591 erfundene Kompofition

reproduziert haben (Augsburg, Gemälde»

galerie, abgebildet bei R. A. Peltzer, Der

Hofmaler Hans von Aachen. Jahrbuch

der kunlthiftorifchen Sammlungen. Wien-

Leipzig 1912, S. 96).

Die Szene fpielt auf einer Art hoch»

gelegenen Bühne, zu der’vorne eine Frau

mit einem Kind im Arm hinauffteigt. Nur

der Oberkörper ift fichtbar, der bloße Rücken,

das verlorene Profil und das Kind, das

über die Schulter herausfieht. Es ift eine

jener abgefchnittenen Vordergrundfiguren,

wie fie durch die Fontaineblaulchule All»

gemeinbefitz wurden und die die rudol»

finifchen Maler befonders geliebt haben.

Ein kompofitionelles Prinzip, das den Dar»

ftellungsraum nach vorn heraus erweitert

und den Befchauer, der fich mit der Rücken-

figur identifiziert, aktiv in das Gefchehnis

hineinzieht.

Der Zeit um 1600, aus der die Zeich»

nung flammt, war diefe bildkompofitionell

wichtige Staffagefigur gewiß felbfiverftänd»

lieh. In der Folge aber hat fie fich der

ftrenggläubigen Gemeinde überbetont,- der

leuchtende Nacken, das zierlich geordnete

Haar fiel in der fchlichten Verfammlung

um das hl. Kind auf, die fonderbare Stellung

der auftauchenden Halbfigur unter der

Darfiellungsbühne gab zu denken. Wie

das lichtüberftrömte Mädchen in Rembrandts

Nachtwache, wie die fchöne Frau mit dem

Knaben in Tizians Ecce homo gewann auch

diefe ikonographifch belanglofe Erfcheinung

aus dem offenbaren Gegenfatz zum an»

gefchlagenen Stimmungsakkord ihre ro-

mantifche Bedeutfainkeit. Der Boden war

bereitet, die Sage hängte fich an das auf-

fällige Wefen.

Der Altar fleht über der Gruft der

Strochner, deren Grabfteine heute an der

Nordmauer eingemauert find. Des Hans

Strochner (Pfleger von 1496 —1507) hoch-

fchwangere Frau Gemahlin war fcheintot

in der Gruft beigefetzt worden, während

der Geburtswehen aber erwacht und glück-

lich gerettet worden (Storch, Führer von

Hofgaftein, 1879),- fie war es mit dem Säug=

Forfchungen

FORSCHUNGEN

Eine Bildfage

In der fchönen alten Pfarrkirche in Hof-

gaftein ift der nördliche Seitenaltar 1738

in Übereinftimmung mit dem leidlichen von

1712 errichtet worden. Das Mittelbild

— eine Anbetung der Hirten — kommt

in den Rechnungen nicht vor (Mitteilung

Dr. F. Martin, Salzburg),■ es dürfte von

einem früheren Altar ftammen, ift jedoch

fiark übermalt und für die Übertragung

in die neue Rahmung angeftückelt worden.

Wie diefer alte Altar ausgefehen hat, wißen

Altarentwurf im Stift Lombadi

wir nicht. Doch mag uns eine im Stift

Lambach erhaltene Zeichnung <f. Abb.)

vielleicht darüber Auskunft geben, da fie

fich durch das Wappen des Erzbifchofs

WolfDietrich (Erzbifchofvon 1587 —1611),

zu defl'en Diözele Hofgaftein gehörte, und

durch die gleiche Bildkompofition mit größter

Wahrfcheinlichkeit als Vorzeichnung für

den Altar darftellt. Als Vifierung, die vor

allen dem architektonifchen und fkulpturalen

Aufbau gilt, das Bild aber nur zur ober»

flächlidien Orientierung einzeichnet. Hier

konnte der Maler ja auf weitaus geeig-

netere Vorlagen greifen, auf die Stiche des

J. Sadeler (Mayers Künftlerlexikon 89), des

P. J. Lauterberger (M. 58) und eines Ano-

nymus (M. 114), die alle die von Hans

von Aachen 1591 erfundene Kompofition

reproduziert haben (Augsburg, Gemälde»

galerie, abgebildet bei R. A. Peltzer, Der

Hofmaler Hans von Aachen. Jahrbuch

der kunlthiftorifchen Sammlungen. Wien-

Leipzig 1912, S. 96).

Die Szene fpielt auf einer Art hoch»

gelegenen Bühne, zu der’vorne eine Frau

mit einem Kind im Arm hinauffteigt. Nur

der Oberkörper ift fichtbar, der bloße Rücken,

das verlorene Profil und das Kind, das

über die Schulter herausfieht. Es ift eine

jener abgefchnittenen Vordergrundfiguren,

wie fie durch die Fontaineblaulchule All»

gemeinbefitz wurden und die die rudol»

finifchen Maler befonders geliebt haben.

Ein kompofitionelles Prinzip, das den Dar»

ftellungsraum nach vorn heraus erweitert

und den Befchauer, der fich mit der Rücken-

figur identifiziert, aktiv in das Gefchehnis

hineinzieht.

Der Zeit um 1600, aus der die Zeich»

nung flammt, war diefe bildkompofitionell

wichtige Staffagefigur gewiß felbfiverftänd»

lieh. In der Folge aber hat fie fich der

ftrenggläubigen Gemeinde überbetont,- der

leuchtende Nacken, das zierlich geordnete

Haar fiel in der fchlichten Verfammlung

um das hl. Kind auf, die fonderbare Stellung

der auftauchenden Halbfigur unter der

Darfiellungsbühne gab zu denken. Wie

das lichtüberftrömte Mädchen in Rembrandts

Nachtwache, wie die fchöne Frau mit dem

Knaben in Tizians Ecce homo gewann auch

diefe ikonographifch belanglofe Erfcheinung

aus dem offenbaren Gegenfatz zum an»

gefchlagenen Stimmungsakkord ihre ro-

mantifche Bedeutfainkeit. Der Boden war

bereitet, die Sage hängte fich an das auf-

fällige Wefen.

Der Altar fleht über der Gruft der

Strochner, deren Grabfteine heute an der

Nordmauer eingemauert find. Des Hans

Strochner (Pfleger von 1496 —1507) hoch-

fchwangere Frau Gemahlin war fcheintot

in der Gruft beigefetzt worden, während

der Geburtswehen aber erwacht und glück-

lich gerettet worden (Storch, Führer von

Hofgaftein, 1879),- fie war es mit dem Säug=