Münchner kunsttechnische Blätter.

35

Nr. 9.

Das von den Arbeitern benützte Instrument

ist massiv aus Stahl gefertigt und hat auf der

einen Seite ein mit Spitze versehenes Kratzeisen,

auf der anderen Seite eine spateiartige Form. Die

Gesamtlänge beträgt etwa 18 cm (s. Abb. 3).

2. Die besondere Art. Hierbei wird mit

der gleichen Technik der Zweck verbunden, eine

Art plastischer Wirkung zu erzielen. Der Grund

Wird etwas tiefer als bei Sgrafüto üblich ausge-

kratzt, nachdem vorher die mit Kalk bestrichene

Oberfläche eine gewisse Glättung erfahren

hat. Der Höhenunterschied beträgt mit-

unter bis zu einem halben Zentimeter.

(Beispiele in Samaden.)

In dieser Hinsicht besonders charakte-

ristisch ist die Dekoration eines Hauses

in Celerina (Nr. 68, Haus Caspar-

Gudinzett), das aus der zweiten Hälfte

des 17. Jahrhunderts stammt* *). Hier be-

steht die obere Kalkschicht aus einem

Weissen Stuckbelag in der Stärke von

I-—mm, der noch heute eine feste,

gut geglättete Oberfläche zeigt. Die Ge-

samtfläche der Wand hat diesen Bewurf,

und die Sgrafütodekoration ist aus diesem

Grund herausgeschnitten, und zwar,

wie ich es mir nicht anders vorstellen

kann, mittels metallener Schablonen, die

aufgelegt als Pause dienten. Da die

Ornamente sich stets wiederholen, kann

diese Manier nur praktisch genannt wer-

den. Die Hausecken und die grossen

Bogen des Heuschobers sind derart orna-

mentiert, wobei die kleinen Zwischen-

flächen als Steineinlage gedacht, in hellem

Grün freskoartig bemalt, mit der blatt-

artigen Firstverzierung zur Belebung der

Fassaden ungemein viel beitragen.

Die gleiche Art ist auch bei einem

zweiten Hause in Celerina (Nr. 39) zu

bemerken, wo alle Ornamentik stark

plastisch mit der Schablone gearbeitet ist,

und ebenso zeigt in St. Moritz-Dorf

die Fassade des Badruttschen Stamm-

hauses aus dem Anfang des vorigen Jahr-

hunderts mit ihrem empireartigen Pilaster

an den Hausecken sehr deutlich diese

Technik (s. Abb. 4). Das Haus, an dem der

Sgrafñtoornamente neuerer Zeit; denn sie imitieren

die Erscheinung der Technik und enttäuschen dem-

nach bei näherem Hinsehen.

*) Vgl. ,,Das Schweizerhaus" von Dr.J.Hunziker.

III. Abschnitt: Graubünden nebst Sargans, Gaster

und Glarus (Aarau ¡905), wo dieses Haus ausführlich

beschrieben ist.

Eine orientierende Arbeit über das Engadinerhaus

von C. Egger ist erschienen im Jahrbuch 1899 des

Schweiz. Alpenklubs. Gute Illustrationen bietet ,,Das

Bngadiner Haus", nach Aufnahmen von J. Feuerstein,

Schuls, herausgeg. von der Bündnerischen Vereinigung

mr Heimatschutz.

flüchtige Tourist achtlos Vorbeigehen wird, zeigt

im Erdgeschoss ganz einfache, aufgerauhte, durch

horizontale Querstreifen unterbrochene Fläche, die

darauffolgenden zwei Stockwerke sind durch den

in der Abbildung gezeichneten Pilaster ver-

bunden; die Doppelstellung der Pilaster an den

Gebäudeecken und auch an der Hauptfassade

macht die ganze Dekoration noch reicher, auch

die Fensterumrahmungen sind mit unauffälligen

Sgrafütoornamenten geziert. Als Bekrönung folgt

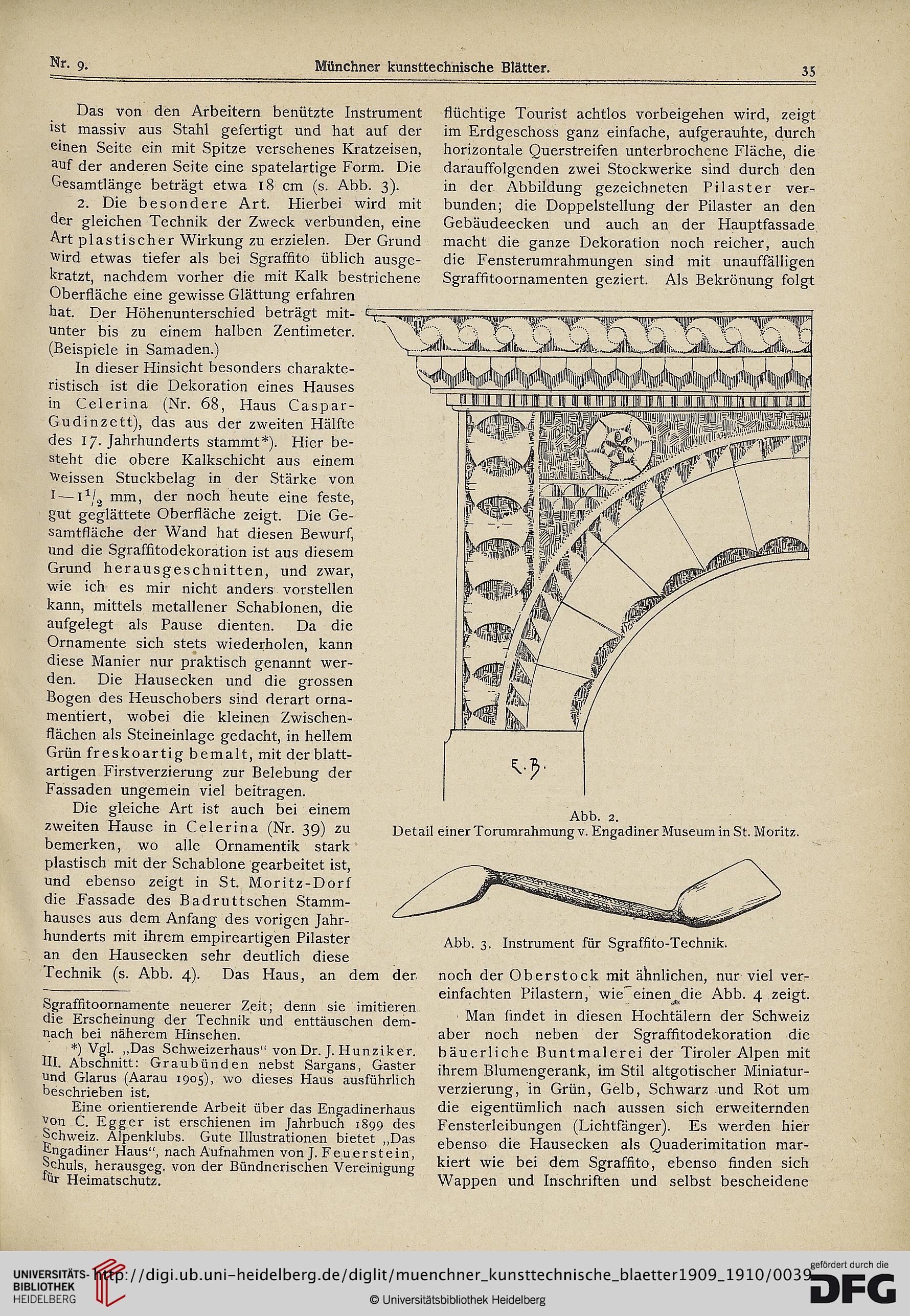

Abb. 3. Instrument für Sgrafüto-Technik.

noch der Oberstock mit ähnlichen, nur viel ver-

einfachten Pilastern, wie einen^die Abb. 4 zeigt.

Man findet in diesen Hochtälern der Schweiz

aber noch neben der Sgrafütodekoration die

bäuerliche Buntmalerei der Tiroler Alpen mit

ihrem Blumengerank, im Stil altgotischer Miniatur-

verzierung, in Grün, Gelb, Schwarz und Rot um

die eigentümlich nach aussen sich erweiternden

Fensterleibungen (Lichtfänger). Es werden hier

ebenso die Hausecken als Quaderimitation mar-

kiert wie bei dem Sgrafüto, ebenso ünden sich

Wappen und Inschriften und selbst bescheidene

Abb. 3.

Detail einer Torumrahmung v. Engadiner Museum in St. Moritz.

35

Nr. 9.

Das von den Arbeitern benützte Instrument

ist massiv aus Stahl gefertigt und hat auf der

einen Seite ein mit Spitze versehenes Kratzeisen,

auf der anderen Seite eine spateiartige Form. Die

Gesamtlänge beträgt etwa 18 cm (s. Abb. 3).

2. Die besondere Art. Hierbei wird mit

der gleichen Technik der Zweck verbunden, eine

Art plastischer Wirkung zu erzielen. Der Grund

Wird etwas tiefer als bei Sgrafüto üblich ausge-

kratzt, nachdem vorher die mit Kalk bestrichene

Oberfläche eine gewisse Glättung erfahren

hat. Der Höhenunterschied beträgt mit-

unter bis zu einem halben Zentimeter.

(Beispiele in Samaden.)

In dieser Hinsicht besonders charakte-

ristisch ist die Dekoration eines Hauses

in Celerina (Nr. 68, Haus Caspar-

Gudinzett), das aus der zweiten Hälfte

des 17. Jahrhunderts stammt* *). Hier be-

steht die obere Kalkschicht aus einem

Weissen Stuckbelag in der Stärke von

I-—mm, der noch heute eine feste,

gut geglättete Oberfläche zeigt. Die Ge-

samtfläche der Wand hat diesen Bewurf,

und die Sgrafütodekoration ist aus diesem

Grund herausgeschnitten, und zwar,

wie ich es mir nicht anders vorstellen

kann, mittels metallener Schablonen, die

aufgelegt als Pause dienten. Da die

Ornamente sich stets wiederholen, kann

diese Manier nur praktisch genannt wer-

den. Die Hausecken und die grossen

Bogen des Heuschobers sind derart orna-

mentiert, wobei die kleinen Zwischen-

flächen als Steineinlage gedacht, in hellem

Grün freskoartig bemalt, mit der blatt-

artigen Firstverzierung zur Belebung der

Fassaden ungemein viel beitragen.

Die gleiche Art ist auch bei einem

zweiten Hause in Celerina (Nr. 39) zu

bemerken, wo alle Ornamentik stark

plastisch mit der Schablone gearbeitet ist,

und ebenso zeigt in St. Moritz-Dorf

die Fassade des Badruttschen Stamm-

hauses aus dem Anfang des vorigen Jahr-

hunderts mit ihrem empireartigen Pilaster

an den Hausecken sehr deutlich diese

Technik (s. Abb. 4). Das Haus, an dem der

Sgrafñtoornamente neuerer Zeit; denn sie imitieren

die Erscheinung der Technik und enttäuschen dem-

nach bei näherem Hinsehen.

*) Vgl. ,,Das Schweizerhaus" von Dr.J.Hunziker.

III. Abschnitt: Graubünden nebst Sargans, Gaster

und Glarus (Aarau ¡905), wo dieses Haus ausführlich

beschrieben ist.

Eine orientierende Arbeit über das Engadinerhaus

von C. Egger ist erschienen im Jahrbuch 1899 des

Schweiz. Alpenklubs. Gute Illustrationen bietet ,,Das

Bngadiner Haus", nach Aufnahmen von J. Feuerstein,

Schuls, herausgeg. von der Bündnerischen Vereinigung

mr Heimatschutz.

flüchtige Tourist achtlos Vorbeigehen wird, zeigt

im Erdgeschoss ganz einfache, aufgerauhte, durch

horizontale Querstreifen unterbrochene Fläche, die

darauffolgenden zwei Stockwerke sind durch den

in der Abbildung gezeichneten Pilaster ver-

bunden; die Doppelstellung der Pilaster an den

Gebäudeecken und auch an der Hauptfassade

macht die ganze Dekoration noch reicher, auch

die Fensterumrahmungen sind mit unauffälligen

Sgrafütoornamenten geziert. Als Bekrönung folgt

Abb. 3. Instrument für Sgrafüto-Technik.

noch der Oberstock mit ähnlichen, nur viel ver-

einfachten Pilastern, wie einen^die Abb. 4 zeigt.

Man findet in diesen Hochtälern der Schweiz

aber noch neben der Sgrafütodekoration die

bäuerliche Buntmalerei der Tiroler Alpen mit

ihrem Blumengerank, im Stil altgotischer Miniatur-

verzierung, in Grün, Gelb, Schwarz und Rot um

die eigentümlich nach aussen sich erweiternden

Fensterleibungen (Lichtfänger). Es werden hier

ebenso die Hausecken als Quaderimitation mar-

kiert wie bei dem Sgrafüto, ebenso ünden sich

Wappen und Inschriften und selbst bescheidene

Abb. 3.

Detail einer Torumrahmung v. Engadiner Museum in St. Moritz.