hervor, die diese dort genossen. Während andere

fremde Kaufleute und Handwerker sich bei mehr

als dreitägigem Aufenthalte in eine der Kölner

Bilden aufnebmen lassen mussten und xu erbeb-

licben Abgaben berangexogen wurden, dursten

die 8iegburger unangefochten xwei Jabre lang

in Köln wolinen. ^ucb waren sie daseihst von

allen Wasser- und DandxöUen desreit.

Oie Kölner Brofskauklsute schlossen mit der

Jurist Verträge ad, durch welche sie das Becbt

des Alleinvertriebes 8isgburger Krugware nach

einer bestimmten 8tadt erhielten und sich dafür

xur Abnahme einer gewissen lVlenge verpflichteten.

8ie sahen solche Abschlüsse übrigens als Ver-

günstigung an, für die sie sich der Zunft durch

alljährlich wiederholte Beschenke an Wein er-

kenntlich Zeigten.

Lis xum Jahre 1564 wurde auch der ^bsatx

nach dem „Oberlande", d. b. nach den lVlessen

von Krankfurt und Worms und nach der lVlosel-

gegend, durch Zwischenhändler besorgt. Oann

aber übernahm die Zunft den Bxport dorthin

selbst und wählte xwei Meister, die den Trans-

port rheinaufwärts xu leiten hatten. Oiese neue

Einrichtung scheint sich jedoch nicht bewährt

xu haben, denn neunzehn Jakre später betraute

man mit dem oberländiscken sandel xwei, der

Zunft nicht angehörige 8iegburger Kaufleute, die

sich freilich bald als schlechte Zahler erwiesen,

wobei xu berücksichtigen ist, dass der ^bsatx

am Oberrhein und an der lVlosel vom Oeraten

des Weines abhing.

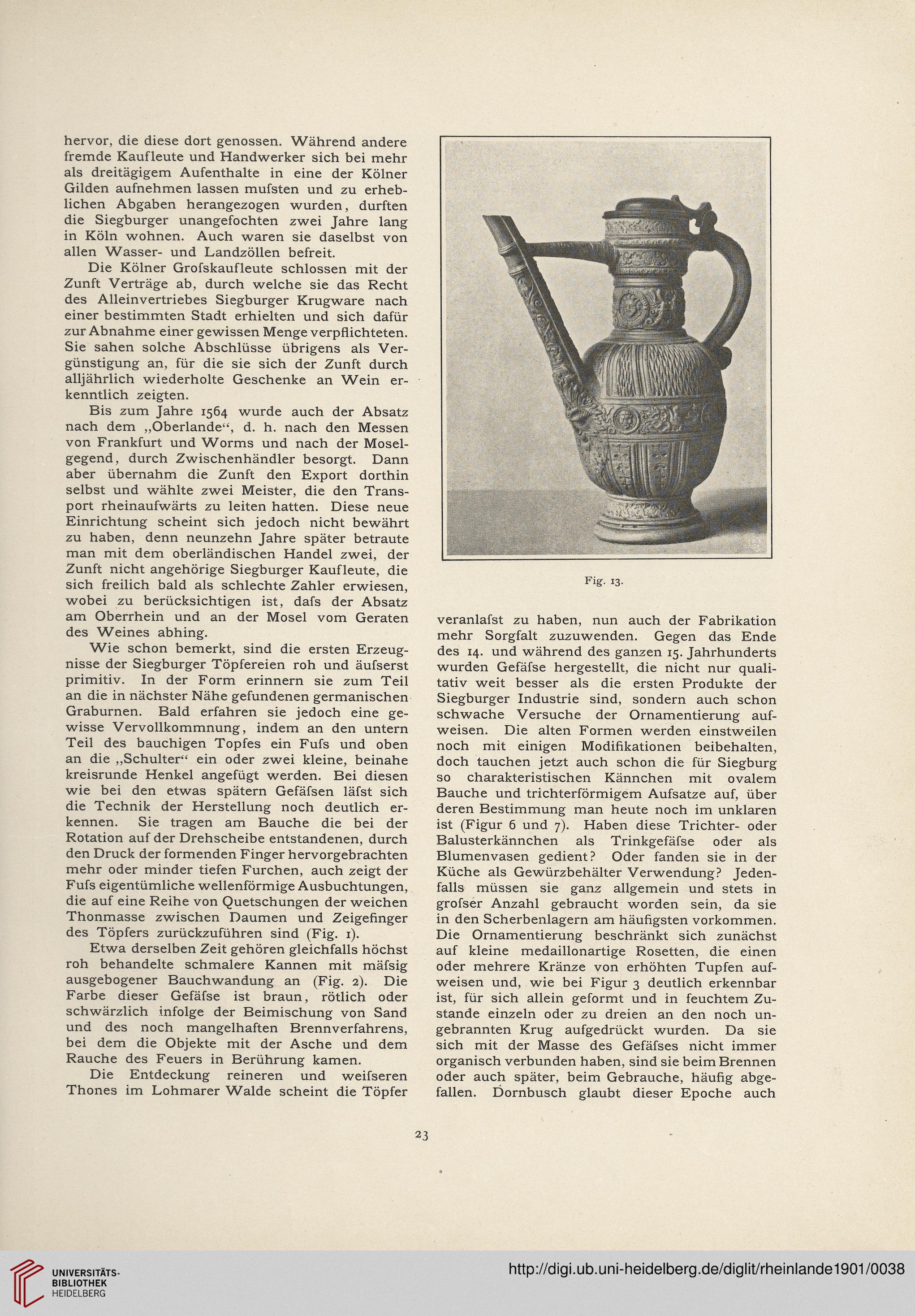

Wie schon bemerkt, sind die ersten Krxeug-

nisse der 8iegburger Töpfereien rob und äusserst

primitiv. In der Korm erinnern sie xum l'eil

an die in nächster blähe gefundenen germanischen

Oraburnen. Bald erfahren sie jedoch eine ge-

wisse Vervollkommnung, indem an den untern

leil des bauchigen 'Kopfes ein Kufs und oben

an die „8cbulter" ein oder xwei kleine, beinahe

kreisrunde Henkel angefügt werden. Lei diesen

wie bei den etwas spätern Belafsen lässt sich

die 'Kecbnik der Herstellung noch deutlich er-

kennen. 8ie tragen am Baucke die bei der

Dotation auf der Drehscheibe entstandenen, durch

den Druck der formenden Kinger kervorgebrachten

mehr oder minder tiefen Kurchen, auch xeigt der

Kufs eigentümliche wellenförmige Ausbuchtungen,

die auf eine Beike von (Quetschungen der weichen

'Kbonmasse xwischen Daumen und Zeigefinger

des 'Köpfers xurückxuführen sind (Kig. 1).

Ktwa derselben Zeit geboren gleichfalls höchst

rob behandelte schmalere Kannen mit mäfsig

ausgebogener Baucbwandung an (Kig. 2). Die

Karbe dieser Befälse ist braun, rötlich oder

scbwärxlich infolge der Beimischung von 8and

und des noch mangelhaften Brennverfahrens,

bei dem die Objekte mit der ^.scke und dem

Bauche des Keuers in Berührung kamen.

Die Entdeckung reineren und weisseren

'Kkones im Dobmarer Walde scheint die 'Köpfer

13-

veranlafst xu haben, nun auch der Kabrikation

mehr 8orgfalt xuxuwenden. Oegen das Knde

des 14. und während des ganxen 15. Jahrhunderts

wurden Belasse hergestellt, die nickt nur quali-

tativ weit besser als die ersten Produkte der

8iegburger Industrie sind, sondern auch schon

schwache Versuche der Ornamentierung auf-

weisen. Die alten Kormen werden einstweilen

noch mit einigen lVlodiükationen beibebalten,

dock tauchen jetxt auch schon die für 8iegburg

so charakteristischen Känncken mit ovalem

Bauche und trichterförmigem -^.utsatxe auf, über

deren Bestimmung man beute noch im unklaren

ist (Kigur 6 und 7). Baben diese Trichter- oder

Balusterkännchen als 'Krinkgetälse oder als

Blumenvasen gedient? Oder sanden sie in der

Kücbe als Oewürxbebälter Verwendung? Jeden-

falls müssen sie ganx allgemein und stets in

grosser ^nxabl gebraucht worden sein, da sie

in den 8cberbenlagern am häutigsten vorkommen.

Die Ornamentierung beschränkt sich xunäckst

auf kleine medaillonartige Bosetten, die einen

oder mehrere Kränxe von erhöhten Rupien aus-

weisen und, wie bei Kigur z deutlich erkennbar

ist, für sich allein geformt und in feuchtem Zu-

stande einxeln oder xu dreien an den noch un-

gebrannten Krug aufgedrückt wurden. Da sie

sich mit der IVlasse des Oefäfses nickt immer

organisch verbunden haben, sind sie beim Brennen

oder auch später, beim Oebraucbe, häutig abge-

fallen. Dornbusch glaubt dieser Kpocbe auch

2Z

fremde Kaufleute und Handwerker sich bei mehr

als dreitägigem Aufenthalte in eine der Kölner

Bilden aufnebmen lassen mussten und xu erbeb-

licben Abgaben berangexogen wurden, dursten

die 8iegburger unangefochten xwei Jabre lang

in Köln wolinen. ^ucb waren sie daseihst von

allen Wasser- und DandxöUen desreit.

Oie Kölner Brofskauklsute schlossen mit der

Jurist Verträge ad, durch welche sie das Becbt

des Alleinvertriebes 8isgburger Krugware nach

einer bestimmten 8tadt erhielten und sich dafür

xur Abnahme einer gewissen lVlenge verpflichteten.

8ie sahen solche Abschlüsse übrigens als Ver-

günstigung an, für die sie sich der Zunft durch

alljährlich wiederholte Beschenke an Wein er-

kenntlich Zeigten.

Lis xum Jahre 1564 wurde auch der ^bsatx

nach dem „Oberlande", d. b. nach den lVlessen

von Krankfurt und Worms und nach der lVlosel-

gegend, durch Zwischenhändler besorgt. Oann

aber übernahm die Zunft den Bxport dorthin

selbst und wählte xwei Meister, die den Trans-

port rheinaufwärts xu leiten hatten. Oiese neue

Einrichtung scheint sich jedoch nicht bewährt

xu haben, denn neunzehn Jakre später betraute

man mit dem oberländiscken sandel xwei, der

Zunft nicht angehörige 8iegburger Kaufleute, die

sich freilich bald als schlechte Zahler erwiesen,

wobei xu berücksichtigen ist, dass der ^bsatx

am Oberrhein und an der lVlosel vom Oeraten

des Weines abhing.

Wie schon bemerkt, sind die ersten Krxeug-

nisse der 8iegburger Töpfereien rob und äusserst

primitiv. In der Korm erinnern sie xum l'eil

an die in nächster blähe gefundenen germanischen

Oraburnen. Bald erfahren sie jedoch eine ge-

wisse Vervollkommnung, indem an den untern

leil des bauchigen 'Kopfes ein Kufs und oben

an die „8cbulter" ein oder xwei kleine, beinahe

kreisrunde Henkel angefügt werden. Lei diesen

wie bei den etwas spätern Belafsen lässt sich

die 'Kecbnik der Herstellung noch deutlich er-

kennen. 8ie tragen am Baucke die bei der

Dotation auf der Drehscheibe entstandenen, durch

den Druck der formenden Kinger kervorgebrachten

mehr oder minder tiefen Kurchen, auch xeigt der

Kufs eigentümliche wellenförmige Ausbuchtungen,

die auf eine Beike von (Quetschungen der weichen

'Kbonmasse xwischen Daumen und Zeigefinger

des 'Köpfers xurückxuführen sind (Kig. 1).

Ktwa derselben Zeit geboren gleichfalls höchst

rob behandelte schmalere Kannen mit mäfsig

ausgebogener Baucbwandung an (Kig. 2). Die

Karbe dieser Befälse ist braun, rötlich oder

scbwärxlich infolge der Beimischung von 8and

und des noch mangelhaften Brennverfahrens,

bei dem die Objekte mit der ^.scke und dem

Bauche des Keuers in Berührung kamen.

Die Entdeckung reineren und weisseren

'Kkones im Dobmarer Walde scheint die 'Köpfer

13-

veranlafst xu haben, nun auch der Kabrikation

mehr 8orgfalt xuxuwenden. Oegen das Knde

des 14. und während des ganxen 15. Jahrhunderts

wurden Belasse hergestellt, die nickt nur quali-

tativ weit besser als die ersten Produkte der

8iegburger Industrie sind, sondern auch schon

schwache Versuche der Ornamentierung auf-

weisen. Die alten Kormen werden einstweilen

noch mit einigen lVlodiükationen beibebalten,

dock tauchen jetxt auch schon die für 8iegburg

so charakteristischen Känncken mit ovalem

Bauche und trichterförmigem -^.utsatxe auf, über

deren Bestimmung man beute noch im unklaren

ist (Kigur 6 und 7). Baben diese Trichter- oder

Balusterkännchen als 'Krinkgetälse oder als

Blumenvasen gedient? Oder sanden sie in der

Kücbe als Oewürxbebälter Verwendung? Jeden-

falls müssen sie ganx allgemein und stets in

grosser ^nxabl gebraucht worden sein, da sie

in den 8cberbenlagern am häutigsten vorkommen.

Die Ornamentierung beschränkt sich xunäckst

auf kleine medaillonartige Bosetten, die einen

oder mehrere Kränxe von erhöhten Rupien aus-

weisen und, wie bei Kigur z deutlich erkennbar

ist, für sich allein geformt und in feuchtem Zu-

stande einxeln oder xu dreien an den noch un-

gebrannten Krug aufgedrückt wurden. Da sie

sich mit der IVlasse des Oefäfses nickt immer

organisch verbunden haben, sind sie beim Brennen

oder auch später, beim Oebraucbe, häutig abge-

fallen. Dornbusch glaubt dieser Kpocbe auch

2Z