des Kleisters Beter Knütgen sein; da

aber die Beteiligung zweier löpker

an demselben Bekässs nickt nach-

weisbar und überdies ancb kaum

denkbar ist, so scheint hierdurch

schon der Leweis erbracht, dass sich

der Verfertiger der Schnelle der von

zwei verschiedenen Dormsckneidern

kergestellten Dörmen bedient bat.

Auch die käuüg vorkommenden

Initialen DW, die wir ans den

Schnellen Digur io u. 12 hnden, ent-

sprechen keinem Siegburger löpker-

narnen.

Da rnan auch unter den Laerener

Dabrikaten Stücke rnit dern Mono-

grarnrn L. L. gesunden bat, so dürste

Dornbuscks Verrnutung, der Dorm-

scbneider L. L. habe von Köln aus

für verschiedene niederrheinische

'Büpker-Innungen Dörmen geliefert,

durchaus berechtigt sein. Inwieweit

jene Dormsckneider graphische Vor-

lagen, beispielsweise Ornarnentsticbe

oder die Blatter Dürers und der deutschen Klein-

rneister, benutzt haben, ist noch nickt genügend

aufgeklärt. Ls wäre zu wünschen, wenn das in

den Sammlungen des In- und Auslandes vor-

handene reiche Material genau beschrieben, syste-

matisch geordnet und aus den Zusammenhang mit

der graphischen Kunst hin untersucht würde.

Im grossen und ganzen sind die hgürlicken Dar-

stellungen künstlerisch nickt so bedeutend wie

die rein ornamentalen Motive, namentlich wie

die aus stilisierten Bilanzen und Lankenwerk

gebildeten. Man wird ohne Krage vom ästhe-

tischen Standpunkte aus Belassen wie der

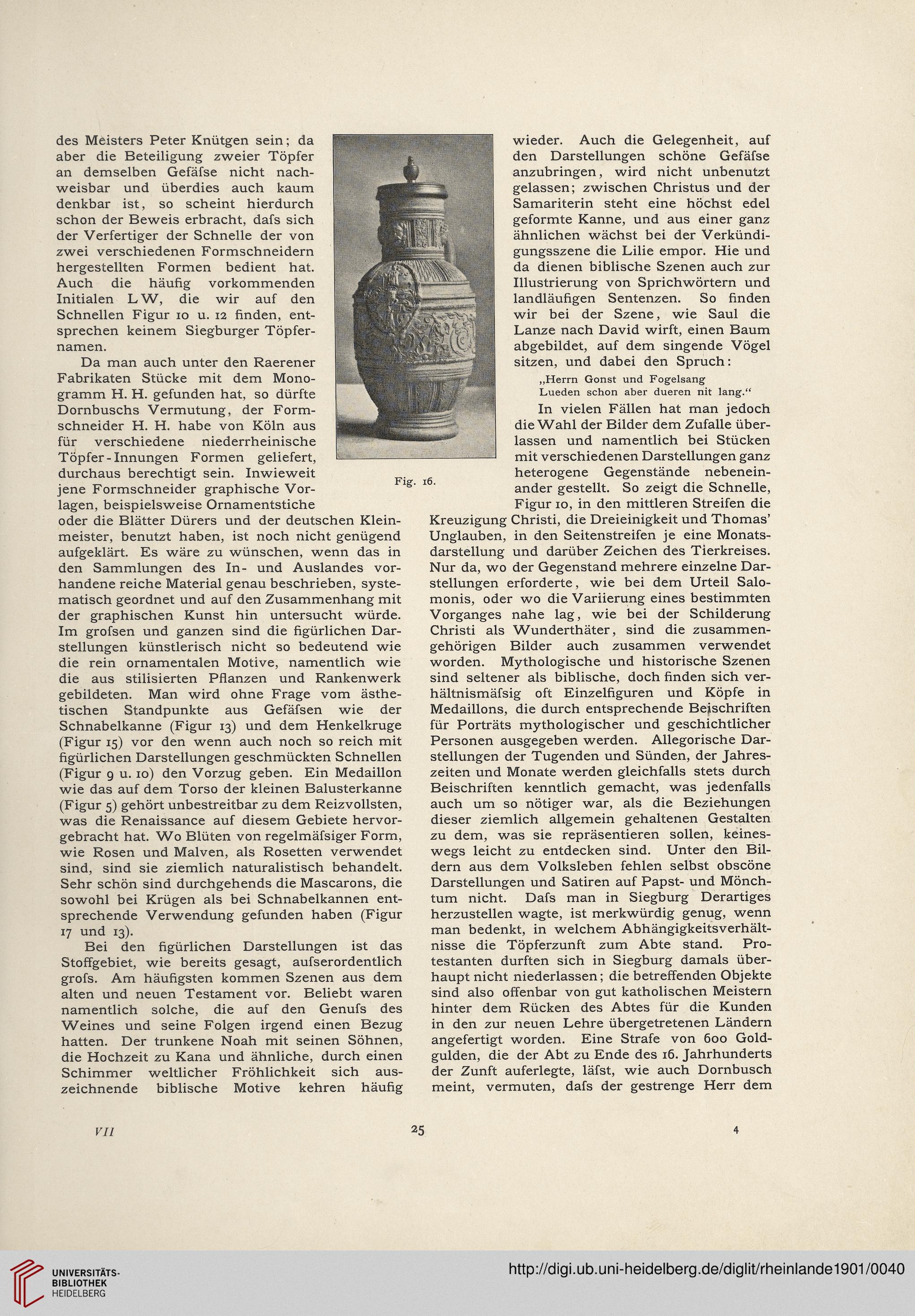

Scknabelkanne (Digur iz) und dem Lenkeikruge

(Digur 15) vor den wenn auch noch so reich mit

hgürlicken Darstellungen geschmückten Schnellen

(Digur 9 u. 10) den Vorzug geben. Din Medaillon

wie das aus dem l'orso der kleinen Balusterkanne

(Digur 5) gekört unbestreitbar zu dem Leizvollsten,

was die Lenaissance aus diesem Bebiete kervor-

gebrackt Kat. Wo Blüten von regelmässiger Dorrn,

wie Losen und Malven, als Losetten verwendet

sind, sind sie ziemlich naturalistisch behandelt.

Sehr sckön sind durchgehends die Mascarons, die

sowohl bei Krügen als bei Scknabelkannen ent-

sprechende Verwendung gesunden haben (Digur

17 und iz).

Bei den hgürlicken Darstellungen ist das

Stoffgebiet, wie bereits gesagt, ausserordentlich

gross. Am häutigsten kommen Szenen aus dem

alten und neuen Testament vor. Beliebt waren

namentlich solche, die aus den Benuks des

Weines und seine Dolgen irgend einen Bezug

hatten. Der trunkene kloak mit seinen Söhnen,

die Lochzeit zu Kana und ähnliche, durch einen

Schimmer weltlicher Dröklickkeit sich aus-

zeicknende biblische Motive kekren häutig

wieder. Auch die Belegenheit, auf

den Darstellungen schöne Belasse

anzubringen, wird nickt unbenutzt

gelassen; zwischen Bkristus und der

Samariterin steht eine höchst edel

geformte Kanne, und aus einer ganz

ähnlichen wächst bei der Verkündi-

gungsszene die Dike empor. Lie und

da dienen biblische Szenen auch zur

Illustrierung von Sprichwörtern und

landläufigen Sentenzen. So hnden

wir bei der Szene, wie Saul die

Danze nach David wirst, einen Baum

abgebildet, aus dem singende Vögel

sitzen, und dabei den Spruch:

„Herrn Qonst nnä k*oAsIsÄN§

I.nsäen sckon ader Unsren nit Ian§."

In vielen Dällen Kat man jedoch

die Wahl der Bilder dem 2utaUe über-

lassen und namentlich bei Stücken

mit verschiedenen Darstellungen ganz

heterogene Begenstände nebenein-

ander gestellt. So zeigt die Schnelle,

Digur 10, in den mittleren Streisen die

Kreuzigung Lkristi, die Dreieinigkeit und Ikomas'

Unglauben, in den Seitenstreisen je eine Monats-

darstellung und darüber Reichen des 1?ierkrei8e8.

Lur da, wo der Begenstand mehrere einzelne Dar-

stellungen erforderte, wie bei dem KIrteil Salo-

monis, oder wo die Variierung eines bestimmten

Vorganges nake lag, wie bei der Schilderung

Okristi als Wundertkäter, sind die zusammen-

gehörigen Bilder auch zusammen verwendet

worden. Mythologische und historische Szenen

sind seltener als biblische, dock linden sich ver-

hältnismässig ost Dinzelkguren und Köpfe in

Medaillons, die durch entsprechende Beisckristen

für Dorträts mythologischer und geschichtlicher

Lersonen ausgegeben werden. Allegorische Dar-

stellungen der Tugenden und Sünden, der Jahres-

zeiten und Monats werden gleichfalls stets durch

Beisckristen kenntlich gemacht, was jedenfalls

auch um so nötiger war, als die Beziehungen

dieser ziemlich allgemein gehaltenen Bestalten

zu dem, was sie repräsentieren sollen, keines-

wegs leicht zu entdecken sind. Unter den Bil-

dern aus dem Volksleben kehlen selbst obscöne

Darstellungen und Satiren aus Bapst- und Mönch-

tum nickt. Dass man in Siegburg Derartiges

herzustellen wagte, ist merkwürdig genug, wenn

man bedenkt, in welchem Abhängigkeitsverhält-

nisse die 1?öpserzunft zum Abte stand. Bro-

testanten dursten sich in Siegburg damals über-

haupt nickt niederlassen; die betreffenden Objekte

sind also offenbar von gut katholischen Meistern

hinter dem Lücken des Abtes kür die Kunden

in den zur neuen Delire übergetretenen Dändern

angekertigt worden. Dine Strafe von 600 Bold-

gulden, die der Abt zu Dnde des 16. Jahrhunderts

der 2unlt auferlegte, lässt, wie auch Dornbusch

meint, vermuten, dass der gestrenge Lerr dem

16.

25

4

aber die Beteiligung zweier löpker

an demselben Bekässs nickt nach-

weisbar und überdies ancb kaum

denkbar ist, so scheint hierdurch

schon der Leweis erbracht, dass sich

der Verfertiger der Schnelle der von

zwei verschiedenen Dormsckneidern

kergestellten Dörmen bedient bat.

Auch die käuüg vorkommenden

Initialen DW, die wir ans den

Schnellen Digur io u. 12 hnden, ent-

sprechen keinem Siegburger löpker-

narnen.

Da rnan auch unter den Laerener

Dabrikaten Stücke rnit dern Mono-

grarnrn L. L. gesunden bat, so dürste

Dornbuscks Verrnutung, der Dorm-

scbneider L. L. habe von Köln aus

für verschiedene niederrheinische

'Büpker-Innungen Dörmen geliefert,

durchaus berechtigt sein. Inwieweit

jene Dormsckneider graphische Vor-

lagen, beispielsweise Ornarnentsticbe

oder die Blatter Dürers und der deutschen Klein-

rneister, benutzt haben, ist noch nickt genügend

aufgeklärt. Ls wäre zu wünschen, wenn das in

den Sammlungen des In- und Auslandes vor-

handene reiche Material genau beschrieben, syste-

matisch geordnet und aus den Zusammenhang mit

der graphischen Kunst hin untersucht würde.

Im grossen und ganzen sind die hgürlicken Dar-

stellungen künstlerisch nickt so bedeutend wie

die rein ornamentalen Motive, namentlich wie

die aus stilisierten Bilanzen und Lankenwerk

gebildeten. Man wird ohne Krage vom ästhe-

tischen Standpunkte aus Belassen wie der

Scknabelkanne (Digur iz) und dem Lenkeikruge

(Digur 15) vor den wenn auch noch so reich mit

hgürlicken Darstellungen geschmückten Schnellen

(Digur 9 u. 10) den Vorzug geben. Din Medaillon

wie das aus dem l'orso der kleinen Balusterkanne

(Digur 5) gekört unbestreitbar zu dem Leizvollsten,

was die Lenaissance aus diesem Bebiete kervor-

gebrackt Kat. Wo Blüten von regelmässiger Dorrn,

wie Losen und Malven, als Losetten verwendet

sind, sind sie ziemlich naturalistisch behandelt.

Sehr sckön sind durchgehends die Mascarons, die

sowohl bei Krügen als bei Scknabelkannen ent-

sprechende Verwendung gesunden haben (Digur

17 und iz).

Bei den hgürlicken Darstellungen ist das

Stoffgebiet, wie bereits gesagt, ausserordentlich

gross. Am häutigsten kommen Szenen aus dem

alten und neuen Testament vor. Beliebt waren

namentlich solche, die aus den Benuks des

Weines und seine Dolgen irgend einen Bezug

hatten. Der trunkene kloak mit seinen Söhnen,

die Lochzeit zu Kana und ähnliche, durch einen

Schimmer weltlicher Dröklickkeit sich aus-

zeicknende biblische Motive kekren häutig

wieder. Auch die Belegenheit, auf

den Darstellungen schöne Belasse

anzubringen, wird nickt unbenutzt

gelassen; zwischen Bkristus und der

Samariterin steht eine höchst edel

geformte Kanne, und aus einer ganz

ähnlichen wächst bei der Verkündi-

gungsszene die Dike empor. Lie und

da dienen biblische Szenen auch zur

Illustrierung von Sprichwörtern und

landläufigen Sentenzen. So hnden

wir bei der Szene, wie Saul die

Danze nach David wirst, einen Baum

abgebildet, aus dem singende Vögel

sitzen, und dabei den Spruch:

„Herrn Qonst nnä k*oAsIsÄN§

I.nsäen sckon ader Unsren nit Ian§."

In vielen Dällen Kat man jedoch

die Wahl der Bilder dem 2utaUe über-

lassen und namentlich bei Stücken

mit verschiedenen Darstellungen ganz

heterogene Begenstände nebenein-

ander gestellt. So zeigt die Schnelle,

Digur 10, in den mittleren Streisen die

Kreuzigung Lkristi, die Dreieinigkeit und Ikomas'

Unglauben, in den Seitenstreisen je eine Monats-

darstellung und darüber Reichen des 1?ierkrei8e8.

Lur da, wo der Begenstand mehrere einzelne Dar-

stellungen erforderte, wie bei dem KIrteil Salo-

monis, oder wo die Variierung eines bestimmten

Vorganges nake lag, wie bei der Schilderung

Okristi als Wundertkäter, sind die zusammen-

gehörigen Bilder auch zusammen verwendet

worden. Mythologische und historische Szenen

sind seltener als biblische, dock linden sich ver-

hältnismässig ost Dinzelkguren und Köpfe in

Medaillons, die durch entsprechende Beisckristen

für Dorträts mythologischer und geschichtlicher

Lersonen ausgegeben werden. Allegorische Dar-

stellungen der Tugenden und Sünden, der Jahres-

zeiten und Monats werden gleichfalls stets durch

Beisckristen kenntlich gemacht, was jedenfalls

auch um so nötiger war, als die Beziehungen

dieser ziemlich allgemein gehaltenen Bestalten

zu dem, was sie repräsentieren sollen, keines-

wegs leicht zu entdecken sind. Unter den Bil-

dern aus dem Volksleben kehlen selbst obscöne

Darstellungen und Satiren aus Bapst- und Mönch-

tum nickt. Dass man in Siegburg Derartiges

herzustellen wagte, ist merkwürdig genug, wenn

man bedenkt, in welchem Abhängigkeitsverhält-

nisse die 1?öpserzunft zum Abte stand. Bro-

testanten dursten sich in Siegburg damals über-

haupt nickt niederlassen; die betreffenden Objekte

sind also offenbar von gut katholischen Meistern

hinter dem Lücken des Abtes kür die Kunden

in den zur neuen Delire übergetretenen Dändern

angekertigt worden. Dine Strafe von 600 Bold-

gulden, die der Abt zu Dnde des 16. Jahrhunderts

der 2unlt auferlegte, lässt, wie auch Dornbusch

meint, vermuten, dass der gestrenge Lerr dem

16.

25

4