E VA RISTO BASCHENIS BERGAMASCO

32 7

fu una semplicità d'intento coronata da un successo imprevisto. Era, in pieno secolo decimo-

settimo, il trionfo della realtà esaltata nelle più umili cose, una reazione ad ogni falsa gran-

diosità in un intento di verità, d’armonia, di bellezza. Il Baschenis riconduceva l’occhio del-

l’artista a studiare nelle cose la loro natura trascurata dagli artisti del suo tempo. Sentì forse

egli per istinto che il ritratto, finché continuava a farsi sui modelli moroniani, era ormai un

genere tramontato ? Sentì egli che il quadro sacro, finché si ripetevano i ben noti motivi mo-

rettiani, s’illanguidiva e sarebbe del tutto precipitato se non fosse sorto un altro grande artista

atto ad imporre nuovi motivi pittorici ? Certo egli s’appartò. C’ è più poesia in una famiglia di stru-

menti disposti, su d’un ricco tappeto e sotto un drappo trapuntato d’oro, dal suo gusto insuperato,

che non in una scena religiosa di qualsivoglia dei pittori bergamaschi del suo tempo. A forza

di studiare sul vero egli si rifaceva il gusto pittorico svaporato nelle vuote astrazioni e nelle

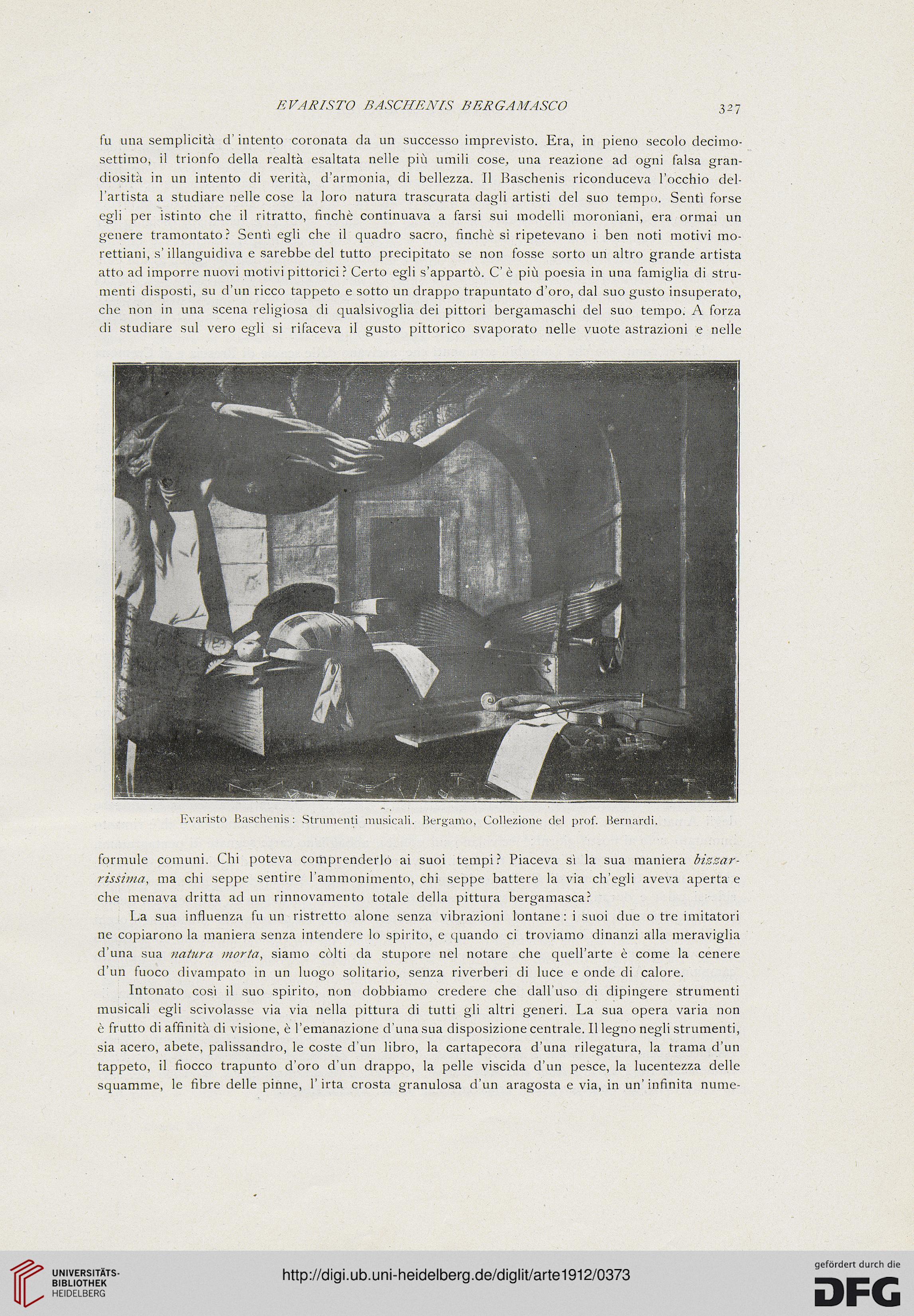

Evaristo Baschenis: Strumenti musicali. Bergamo, Collezione del prof. Bernardi.

formule comuni. Chi poteva comprenderlo ai suoi tempi? Piaceva sì la sua maniera bizzar-

rissima, ma chi seppe sentire l’ammonimento, chi seppe battere la via ch’egli aveva aperta e

che menava dritta ad un rinnovamento totale della pittura bergamasca?

La sua influenza fu un ristretto alone senza vibrazioni lontane: i suoi due o tre imitatori

ne copiarono la maniera senza intendere lo spirito, e quando ci troviamo dinanzi alla meraviglia

d’una sua natura morta, siamo còlti da stupore nel notare che quell’arte è come la cenere

d’un fuoco divampato in un luogo solitario, senza riverberi di luce e onde di calore.

Intonato così il suo spirito, non dobbiamo credere che dall'uso di dipingere strumenti

musicali egli scivolasse via via nella pittura di tutti gli altri generi. La sua opera varia non

è frutto di affinità di visione, è l’emanazione d’una sua disposizione centrale. Il legno negli strumenti,

sia acero, abete, palissandro, le coste d’un libro, la cartapecora d’una rilegatura, la trama d’un

tappeto, il fiocco trapunto d’oro d’un drappo, la pelle viscida d’un pesce, la lucentezza delle

squamme, le fibre delle pinne, l’irta crosta granulosa d’un aragosta e via, in un’ infinita nume-

32 7

fu una semplicità d'intento coronata da un successo imprevisto. Era, in pieno secolo decimo-

settimo, il trionfo della realtà esaltata nelle più umili cose, una reazione ad ogni falsa gran-

diosità in un intento di verità, d’armonia, di bellezza. Il Baschenis riconduceva l’occhio del-

l’artista a studiare nelle cose la loro natura trascurata dagli artisti del suo tempo. Sentì forse

egli per istinto che il ritratto, finché continuava a farsi sui modelli moroniani, era ormai un

genere tramontato ? Sentì egli che il quadro sacro, finché si ripetevano i ben noti motivi mo-

rettiani, s’illanguidiva e sarebbe del tutto precipitato se non fosse sorto un altro grande artista

atto ad imporre nuovi motivi pittorici ? Certo egli s’appartò. C’ è più poesia in una famiglia di stru-

menti disposti, su d’un ricco tappeto e sotto un drappo trapuntato d’oro, dal suo gusto insuperato,

che non in una scena religiosa di qualsivoglia dei pittori bergamaschi del suo tempo. A forza

di studiare sul vero egli si rifaceva il gusto pittorico svaporato nelle vuote astrazioni e nelle

Evaristo Baschenis: Strumenti musicali. Bergamo, Collezione del prof. Bernardi.

formule comuni. Chi poteva comprenderlo ai suoi tempi? Piaceva sì la sua maniera bizzar-

rissima, ma chi seppe sentire l’ammonimento, chi seppe battere la via ch’egli aveva aperta e

che menava dritta ad un rinnovamento totale della pittura bergamasca?

La sua influenza fu un ristretto alone senza vibrazioni lontane: i suoi due o tre imitatori

ne copiarono la maniera senza intendere lo spirito, e quando ci troviamo dinanzi alla meraviglia

d’una sua natura morta, siamo còlti da stupore nel notare che quell’arte è come la cenere

d’un fuoco divampato in un luogo solitario, senza riverberi di luce e onde di calore.

Intonato così il suo spirito, non dobbiamo credere che dall'uso di dipingere strumenti

musicali egli scivolasse via via nella pittura di tutti gli altri generi. La sua opera varia non

è frutto di affinità di visione, è l’emanazione d’una sua disposizione centrale. Il legno negli strumenti,

sia acero, abete, palissandro, le coste d’un libro, la cartapecora d’una rilegatura, la trama d’un

tappeto, il fiocco trapunto d’oro d’un drappo, la pelle viscida d’un pesce, la lucentezza delle

squamme, le fibre delle pinne, l’irta crosta granulosa d’un aragosta e via, in un’ infinita nume-