EVARISTO BASCHE NIS BERGAMASCO

335

gli altri particolari di quella mirabile natura morta. Si può affermare con tutta sicurezza di giu-

dizio, che lo Chardin non ha mai fatto nulla nè di più vero nè di più gustoso come colore.

E la stessa spontaneità di visione, lo stesso amore di non alterare l’impressione del vero, ma

di portarla al sommo dell’anima, come in un’acqua trasparente, senza deformazioni e increspa-

menti.

Forse nello Chardin è più ostentato l'intento puramente pittorico laddove nel Baschenis

tutto è nell’ambito d’una visione uguale che s’esprime in forma più omogenea e di maggiore

equilibrio. Pare che la sua tendenza d’osservatore profondo e di pittore sapiente s’esplichi in

modo spontaneo, senza, quasi, ch’essa si riveli all’attenzione di lui che non l’esagera, perciò,

e non ne foiza i limiti in un fine pratico. Se si pensa al tono dogmatico, alla mania teorica,

alla posa di capi scuola che hanno preso nel nostro secolo Paul Cézanne e Paul Gauguin —

grandi artisti, del resto, che hanno riaffermato nelle loro nature morte il puro senso pittorico,

senza moleste infiltrazioni letterarie — non si può non ammirare la grande semplicità del Ba-

schenis, che in tempi non molto fiorenti per la pittura considerata come tale, instaurava una

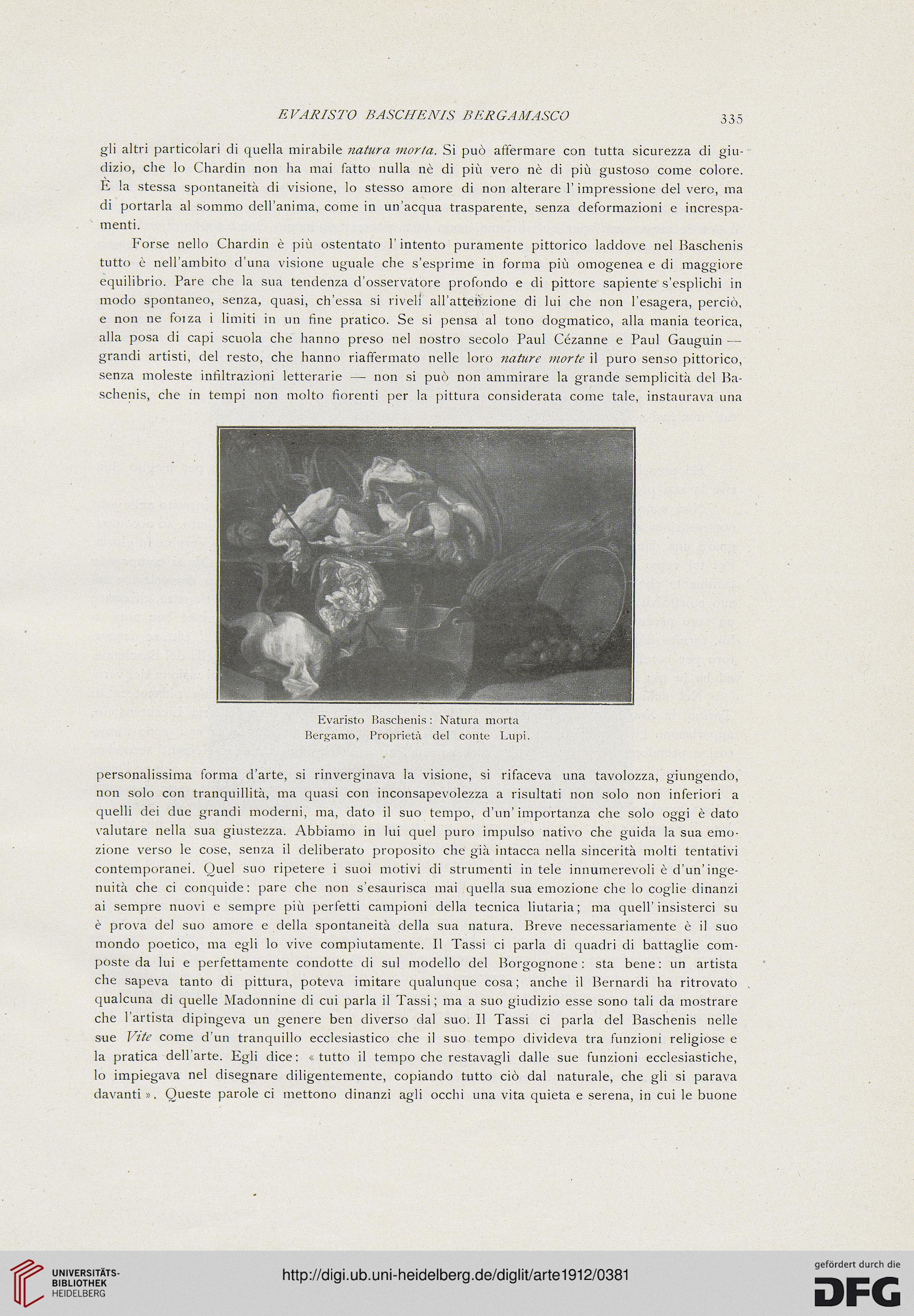

Evaristo Baschenis : Natura morta

Bergamo, Proprietà del conte Lupi.

personalissima forma d’arte, si rinverginava la visione, si rifaceva una tavolozza, giungendo,

non solo con tranquillità, ma quasi con inconsapevolezza a risultati non solo non inferiori a

quelli dei due grandi moderni, ma, dato il suo tempo, d’un’importanza che solo oggi è dato

valutare nella sua giustezza. Abbiamo in lui quel puro impulso nativo che guida la sua emo-

zione verso le cose, senza il deliberato proposito che già intacca nella sincerità molti tentativi

contemporanei. Quel suo ripetere i suoi motivi di strumenti in tele innumerevoli è d’un’inge-

nuità che ci conquide: pare che non s’esaurisca mai quella sua emozione che lo coglie dinanzi

ai sempre nuovi e sempre più perfetti campioni della tecnica liutaria; ma quell’insisterci su

è prova del suo amore e della spontaneità della sua natura. Breve necessariamente è il suo

mondo poetico, ma egli lo vive compiutamente. Il Tassi ci parla di quadri di battaglie com-

poste da lui e perfettamente condotte di sul modello del Borgognone: sta bene: un artista

che sapeva tanto di pittura, poteva imitare qualunque cosa; anche il Bernardi ha ritrovato

qualcuna di quelle Madonnine di cui parla il Tassi; ma a suo giudizio esse sono tali da mostrare

che l’artista dipingeva un genere ben diverso dal suo. Il Tassi ci parla del Baschenis nelle

sue Vite come d’un tranquillo ecclesiastico che il suo tempo divideva tra funzioni religiose e

la pratica dell’arte. Egli dice: «tutto il tempo che restavagli dalle sue funzioni ecclesiastiche,

lo impiegava nel disegnare diligentemente, copiando tutto ciò dal naturale, che gli si parava

davanti ». Queste parole ci mettono dinanzi agli occhi una vita quieta e serena, in cui le buone

335

gli altri particolari di quella mirabile natura morta. Si può affermare con tutta sicurezza di giu-

dizio, che lo Chardin non ha mai fatto nulla nè di più vero nè di più gustoso come colore.

E la stessa spontaneità di visione, lo stesso amore di non alterare l’impressione del vero, ma

di portarla al sommo dell’anima, come in un’acqua trasparente, senza deformazioni e increspa-

menti.

Forse nello Chardin è più ostentato l'intento puramente pittorico laddove nel Baschenis

tutto è nell’ambito d’una visione uguale che s’esprime in forma più omogenea e di maggiore

equilibrio. Pare che la sua tendenza d’osservatore profondo e di pittore sapiente s’esplichi in

modo spontaneo, senza, quasi, ch’essa si riveli all’attenzione di lui che non l’esagera, perciò,

e non ne foiza i limiti in un fine pratico. Se si pensa al tono dogmatico, alla mania teorica,

alla posa di capi scuola che hanno preso nel nostro secolo Paul Cézanne e Paul Gauguin —

grandi artisti, del resto, che hanno riaffermato nelle loro nature morte il puro senso pittorico,

senza moleste infiltrazioni letterarie — non si può non ammirare la grande semplicità del Ba-

schenis, che in tempi non molto fiorenti per la pittura considerata come tale, instaurava una

Evaristo Baschenis : Natura morta

Bergamo, Proprietà del conte Lupi.

personalissima forma d’arte, si rinverginava la visione, si rifaceva una tavolozza, giungendo,

non solo con tranquillità, ma quasi con inconsapevolezza a risultati non solo non inferiori a

quelli dei due grandi moderni, ma, dato il suo tempo, d’un’importanza che solo oggi è dato

valutare nella sua giustezza. Abbiamo in lui quel puro impulso nativo che guida la sua emo-

zione verso le cose, senza il deliberato proposito che già intacca nella sincerità molti tentativi

contemporanei. Quel suo ripetere i suoi motivi di strumenti in tele innumerevoli è d’un’inge-

nuità che ci conquide: pare che non s’esaurisca mai quella sua emozione che lo coglie dinanzi

ai sempre nuovi e sempre più perfetti campioni della tecnica liutaria; ma quell’insisterci su

è prova del suo amore e della spontaneità della sua natura. Breve necessariamente è il suo

mondo poetico, ma egli lo vive compiutamente. Il Tassi ci parla di quadri di battaglie com-

poste da lui e perfettamente condotte di sul modello del Borgognone: sta bene: un artista

che sapeva tanto di pittura, poteva imitare qualunque cosa; anche il Bernardi ha ritrovato

qualcuna di quelle Madonnine di cui parla il Tassi; ma a suo giudizio esse sono tali da mostrare

che l’artista dipingeva un genere ben diverso dal suo. Il Tassi ci parla del Baschenis nelle

sue Vite come d’un tranquillo ecclesiastico che il suo tempo divideva tra funzioni religiose e

la pratica dell’arte. Egli dice: «tutto il tempo che restavagli dalle sue funzioni ecclesiastiche,

lo impiegava nel disegnare diligentemente, copiando tutto ciò dal naturale, che gli si parava

davanti ». Queste parole ci mettono dinanzi agli occhi una vita quieta e serena, in cui le buone