LA COSTRUZIONE DEL DUOMO DI PISA

35i

nuata organica ed ininterrotta fino alla metà del secolo successivo, fino a che Rainaldo, discepolo

di Buschetto, l’aveva compiuta. E ciò si fondava — notiamolo subito — sul solo documento

epigrafico della facciata recante il nome di Rainaldo.

Ma su questa continuità di costruzione del Duomo sorsero dubbi dapprima timidi, poi

sempre più fondati e precisi, talché gli scrittori che s’occuparono del problema si divisero

naturalmente in due campi : da un lato coloro che sostenevano l’organicità e la continuità della

costruzione, dall’altro coloro che in essa vedevano arresti e discontinuità.

Nel primo campo furono tutti gli scrittori pisani di cui il più moderno ed autorevole,

il Supino, riassunse e confermò l’opinione comune con queste parole : « Col suo nome (di

Buschetto) è pure da ricordare quello di Rainaldo il quale continuò l’opera di Buschetto ed

ebbe parte nella decorazione della facciata; e quivi, in alto, è pure memoria di lui».

«Supposero alcuni scrittori che la icnografia attuale della chiesa non fosse la primitiva;

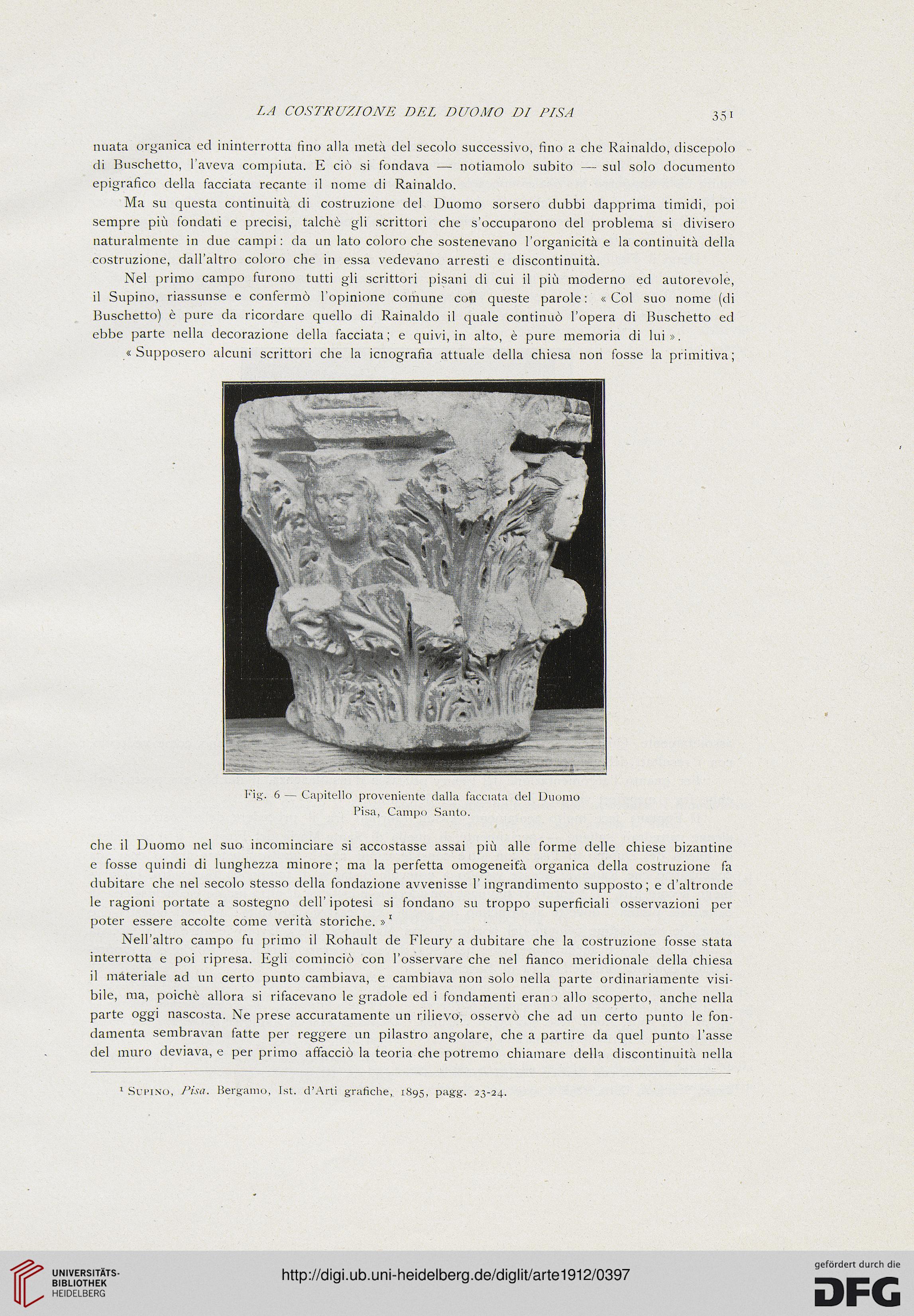

Fig. 6 — Capitello proveniente dalla facciata del Duomo

Pisa, Campo Santo.

che il Duomo nel suo incominciare si accostasse assai più alle forme delle chiese bizantine

e fosse quindi di lunghezza minore; ma la perfetta omogeneità organica della costruzione fa

dubitare che nel secolo stesso della fondazione avvenisse l’ingrandimento supposto ; e d’altronde

le ragioni portate a sostegno dell’ipotesi si fondano su troppo superficiali osservazioni per

poter essere accolte come verità storiche.»1

Nell’altro campo fu primo il Rohault de Fleury a dubitare che la costruzione fosse stata

interrotta e poi ripresa. Egli cominciò con l’osservare che nel fianco meridionale della chiesa

il màteriale ad un certo punto cambiava, e cambiava non solo nella parte ordinariamente visi-

bile, ma, poiché allora si rifacevano le gradole ed i fondamenti erano allo scoperto, anche nella

parte oggi nascosta. Ne prese accuratamente un rilievo, osservò che ad un certo punto le fon-

damenta sembravan fatte per reggere un pilastro angolare, che a partire da quel punto l’asse

del muro deviava, e per primo affacciò la teoria che potremo chiamare della discontinuità nella

1 Supino, Pisa. Bergamo, Ist. d’Arti grafiche,. 1895, pagg. 23-24.

35i

nuata organica ed ininterrotta fino alla metà del secolo successivo, fino a che Rainaldo, discepolo

di Buschetto, l’aveva compiuta. E ciò si fondava — notiamolo subito — sul solo documento

epigrafico della facciata recante il nome di Rainaldo.

Ma su questa continuità di costruzione del Duomo sorsero dubbi dapprima timidi, poi

sempre più fondati e precisi, talché gli scrittori che s’occuparono del problema si divisero

naturalmente in due campi : da un lato coloro che sostenevano l’organicità e la continuità della

costruzione, dall’altro coloro che in essa vedevano arresti e discontinuità.

Nel primo campo furono tutti gli scrittori pisani di cui il più moderno ed autorevole,

il Supino, riassunse e confermò l’opinione comune con queste parole : « Col suo nome (di

Buschetto) è pure da ricordare quello di Rainaldo il quale continuò l’opera di Buschetto ed

ebbe parte nella decorazione della facciata; e quivi, in alto, è pure memoria di lui».

«Supposero alcuni scrittori che la icnografia attuale della chiesa non fosse la primitiva;

Fig. 6 — Capitello proveniente dalla facciata del Duomo

Pisa, Campo Santo.

che il Duomo nel suo incominciare si accostasse assai più alle forme delle chiese bizantine

e fosse quindi di lunghezza minore; ma la perfetta omogeneità organica della costruzione fa

dubitare che nel secolo stesso della fondazione avvenisse l’ingrandimento supposto ; e d’altronde

le ragioni portate a sostegno dell’ipotesi si fondano su troppo superficiali osservazioni per

poter essere accolte come verità storiche.»1

Nell’altro campo fu primo il Rohault de Fleury a dubitare che la costruzione fosse stata

interrotta e poi ripresa. Egli cominciò con l’osservare che nel fianco meridionale della chiesa

il màteriale ad un certo punto cambiava, e cambiava non solo nella parte ordinariamente visi-

bile, ma, poiché allora si rifacevano le gradole ed i fondamenti erano allo scoperto, anche nella

parte oggi nascosta. Ne prese accuratamente un rilievo, osservò che ad un certo punto le fon-

damenta sembravan fatte per reggere un pilastro angolare, che a partire da quel punto l’asse

del muro deviava, e per primo affacciò la teoria che potremo chiamare della discontinuità nella

1 Supino, Pisa. Bergamo, Ist. d’Arti grafiche,. 1895, pagg. 23-24.