404

G. Gl 0 VANNO NI

di attendibile sappiamo della storia artistica, nulla dell’autore o degli autori dell’opera archi-

tettonica; nulla ci dicono i documenti e le altre fonti contemporanee, nulla riferiscono,

neanche incidentalmente, il Vasari ed il Baglioni. Soltanto verso la metà del Seicento co-

mincia a delinearsi nelle Guide di Roma e nelle illustrazioni di monumenti l’attribuzione

a Giacomo della Porta: la troviamo la prima volta in un itinerario romano del 1643,1 la

riporta il De Rossi nella sua opera sulle facciate di chiese romane,1 2 e poi il Titi, il Pan-

ciroli, il Vasi, e poi il Melchiorri, il Milizia, il Letarouilly, l’Armellini e dei modernissimi il

Burckhardt, il Gurlitt, il Riegl, il Wofflin, ecc., 3 concordemente la riproducono, evidente-

mente copiando i dati uno dall’altro senza vagliarli, senza mai levare lo sguardo ad osser-

vare l’opera d’arte: caso purtroppo tutt’altro che nuovo ed infrequente.

Malgrado infatti questa bella concordia, la designazione di Giacomo della Porta come

architetto di Santa Caterina va esclusa in modo assoluto. Vi si oppone in primo luogo, ed

è stato già notato dal Willich,4 la considerazione sulla data

della costruzione e sull’età dell’artista, il quale al 1560, tempo

dell’inizio dei lavori, doveva esser troppo giovane perchè gli

potesse essere confidata un’opera importante e che si affron-

tava non poveramente ed alla stanca, ma energicamente e con

mezzi vistosi : opera che nella bella sicurezza d’arte e nel fine

equilibrio delle linee e dell’ ornato rivela una completa matu-

rità di concezione, non già i primi tentativi di un artista al

principio della sua carriera. Noi non conosciamo invero con com-

pleta sicurezza la data di nascita di Giacomo della Porta; ma,

se essa può stabilirsi intorno al 1540,5 di soli 20 anni risulta

anteriore all’inizio di Santa Caterina deiFunari; a cui di altri 7 od

anni son posteriori i primi lavori autentici dell’artista a Genova.

In secondo luogo viene a combattere l’attribuzione la cono-

scenza stilistica, pur ancora superficiale, dell’arte del Della Porta,

tendente al barocco fin dalle prime opere, e sempre lontana

da quel fine, tranquillo e sobrio sentimento puramente cinque-

centesco., che appare nella facciata di Santa Caterina ; la quale,

come vedremo, è opera che in tutti i suoi elementi si riannoda

al passato, non si volge verso l’avvenire, e che solo negli ornati

scolpiti ammette una certa libertà elegante di forme, pur in

quadrata dalle rigide linee architettoniche.

In terzo luogo infine ecco giungere, come decisivo argomento diretto, il fatto nuovo

che inaspettatamente viene a documentare in modo positivo la paternità dell’opera; ecco

cioè il travamento, che con un attento esame mi è riuscito di fare, delle iscrizioni, finora

sconosciute, incise nel travertino della facciata.6

Due sono queste iscrizioni. L’una, piccolissima (che solo mediante un potente binocolo

è possibile leggere dalla via), trovasi nel fregio del primo ordine al disotto della grande

epigrafe, in corrispondenza della parola CARDINALIS, addossata alla linea superiore del

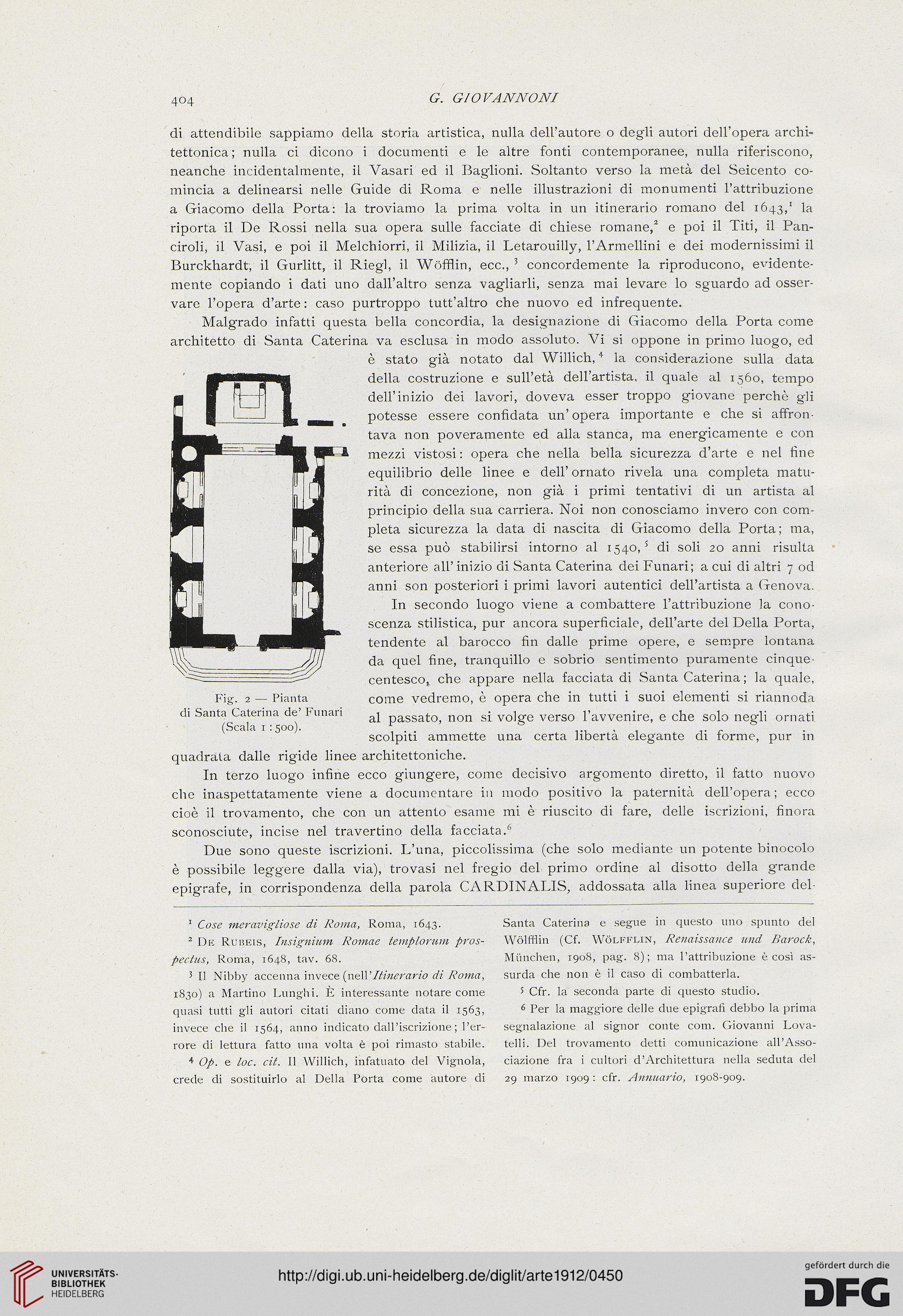

Fig. 2 — Pianta

di Santa Caterina de’ Funari

(Scala 1:500).

1 Cose meravigliose di Roma, Roma, 1643.

2 De Rijbeis, Insignium Romae templorum pros-

pectus, Roma, 1648, tav. 68.

3 II Nibby accenna invece (nell'Itinerario di Roma,

1830) a Martino Lunghi. È interessante notare come

quasi tutti gli autori citati diano come data il 1563,

invece che il 1564, anno indicato dall’iscrizione; l’er-

rore di lettura fatto una volta è poi rimasto stabile.

4 Op. e loc. cit. Il Willich, infatuato del Vignola,

crede di sostituirlo al Della Porta come autore di

Santa Caterina e segue in questo uno spunto del

Wòlfflin (Cf. Wólfflin, Renaissance und Barock,

Miinchen, 1908, pag. 8); ma l’attribuzione è così as-

surda che non è il caso di combatterla.

s Cfr. la seconda parte di questo studio.

6 Per la maggiore delle due epigrafi debbo la prima

segnalazione al signor conte com. Giovanni Lova-

telli. Del trovamento detti comunicazione all’Asso-

ciazione fra i cultori d'Architettura nella seduta del

29 marzo 1909 : cfr. Annuario, 1908-909.

G. Gl 0 VANNO NI

di attendibile sappiamo della storia artistica, nulla dell’autore o degli autori dell’opera archi-

tettonica; nulla ci dicono i documenti e le altre fonti contemporanee, nulla riferiscono,

neanche incidentalmente, il Vasari ed il Baglioni. Soltanto verso la metà del Seicento co-

mincia a delinearsi nelle Guide di Roma e nelle illustrazioni di monumenti l’attribuzione

a Giacomo della Porta: la troviamo la prima volta in un itinerario romano del 1643,1 la

riporta il De Rossi nella sua opera sulle facciate di chiese romane,1 2 e poi il Titi, il Pan-

ciroli, il Vasi, e poi il Melchiorri, il Milizia, il Letarouilly, l’Armellini e dei modernissimi il

Burckhardt, il Gurlitt, il Riegl, il Wofflin, ecc., 3 concordemente la riproducono, evidente-

mente copiando i dati uno dall’altro senza vagliarli, senza mai levare lo sguardo ad osser-

vare l’opera d’arte: caso purtroppo tutt’altro che nuovo ed infrequente.

Malgrado infatti questa bella concordia, la designazione di Giacomo della Porta come

architetto di Santa Caterina va esclusa in modo assoluto. Vi si oppone in primo luogo, ed

è stato già notato dal Willich,4 la considerazione sulla data

della costruzione e sull’età dell’artista, il quale al 1560, tempo

dell’inizio dei lavori, doveva esser troppo giovane perchè gli

potesse essere confidata un’opera importante e che si affron-

tava non poveramente ed alla stanca, ma energicamente e con

mezzi vistosi : opera che nella bella sicurezza d’arte e nel fine

equilibrio delle linee e dell’ ornato rivela una completa matu-

rità di concezione, non già i primi tentativi di un artista al

principio della sua carriera. Noi non conosciamo invero con com-

pleta sicurezza la data di nascita di Giacomo della Porta; ma,

se essa può stabilirsi intorno al 1540,5 di soli 20 anni risulta

anteriore all’inizio di Santa Caterina deiFunari; a cui di altri 7 od

anni son posteriori i primi lavori autentici dell’artista a Genova.

In secondo luogo viene a combattere l’attribuzione la cono-

scenza stilistica, pur ancora superficiale, dell’arte del Della Porta,

tendente al barocco fin dalle prime opere, e sempre lontana

da quel fine, tranquillo e sobrio sentimento puramente cinque-

centesco., che appare nella facciata di Santa Caterina ; la quale,

come vedremo, è opera che in tutti i suoi elementi si riannoda

al passato, non si volge verso l’avvenire, e che solo negli ornati

scolpiti ammette una certa libertà elegante di forme, pur in

quadrata dalle rigide linee architettoniche.

In terzo luogo infine ecco giungere, come decisivo argomento diretto, il fatto nuovo

che inaspettatamente viene a documentare in modo positivo la paternità dell’opera; ecco

cioè il travamento, che con un attento esame mi è riuscito di fare, delle iscrizioni, finora

sconosciute, incise nel travertino della facciata.6

Due sono queste iscrizioni. L’una, piccolissima (che solo mediante un potente binocolo

è possibile leggere dalla via), trovasi nel fregio del primo ordine al disotto della grande

epigrafe, in corrispondenza della parola CARDINALIS, addossata alla linea superiore del

Fig. 2 — Pianta

di Santa Caterina de’ Funari

(Scala 1:500).

1 Cose meravigliose di Roma, Roma, 1643.

2 De Rijbeis, Insignium Romae templorum pros-

pectus, Roma, 1648, tav. 68.

3 II Nibby accenna invece (nell'Itinerario di Roma,

1830) a Martino Lunghi. È interessante notare come

quasi tutti gli autori citati diano come data il 1563,

invece che il 1564, anno indicato dall’iscrizione; l’er-

rore di lettura fatto una volta è poi rimasto stabile.

4 Op. e loc. cit. Il Willich, infatuato del Vignola,

crede di sostituirlo al Della Porta come autore di

Santa Caterina e segue in questo uno spunto del

Wòlfflin (Cf. Wólfflin, Renaissance und Barock,

Miinchen, 1908, pag. 8); ma l’attribuzione è così as-

surda che non è il caso di combatterla.

s Cfr. la seconda parte di questo studio.

6 Per la maggiore delle due epigrafi debbo la prima

segnalazione al signor conte com. Giovanni Lova-

telli. Del trovamento detti comunicazione all’Asso-

ciazione fra i cultori d'Architettura nella seduta del

29 marzo 1909 : cfr. Annuario, 1908-909.