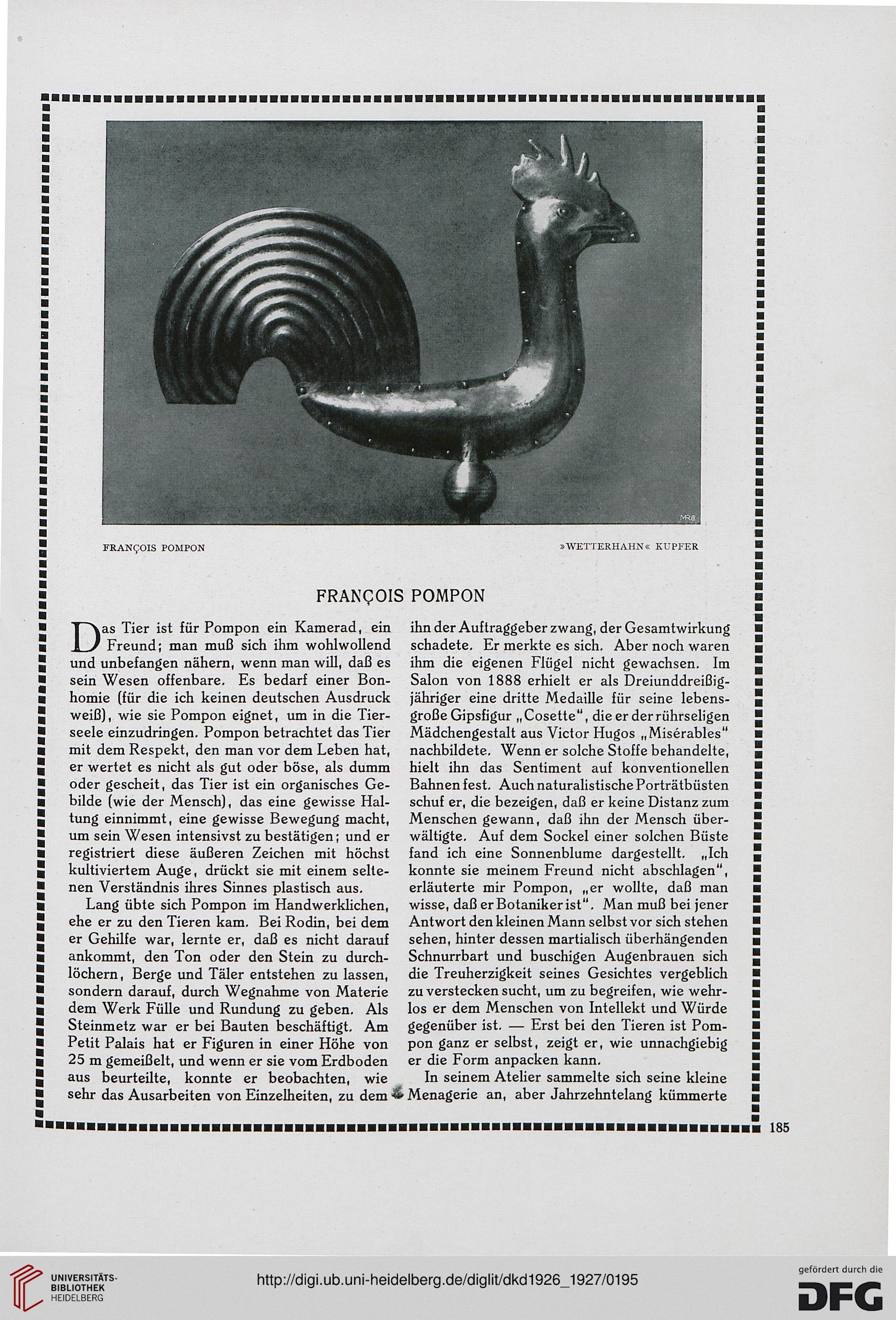

FRANCJOIS POMPON

»WETTEKHAHN « KI'PFER

FRANCOI

Das Tier ist für Pompon ein Kamerad, ein

Freund; man muß sich ihm wohlwollend

und unbefangen nähern, wenn man will, daß es

sein Wesen offenbare. Es bedarf einer Bon-

homie (für die ich keinen deutschen Ausdruck

weiß), wie sie Pompon eignet, um in die Tier-

seele einzudringen. Pompon betrachtet das Tier

mit dem Respekt, den man vor dem Leben hat,

er wertet es nicht als gut oder böse, als dumm

oder gescheit, das Tier ist ein organisches Ge-

bilde (wie der Mensch), das eine gewisse Hal-

tung einnimmt, eine gewisse Bewegung macht,

um sein Wesen intensivst zu bestätigen; und er

registriert diese äußeren Zeichen mit höchst

kultiviertem Auge, drückt sie mit einem selte-

nen Verständnis ihres Sinnes plastisch aus.

Lang übte sich Pompon im Handwerklichen,

ehe er zu den Tieren kam. Bei Rodin, bei dem

er Gehilfe war, lernte er, daß es nicht darauf

ankommt, den Ton oder den Stein zu durch-

löchern, Berge und Täler entstehen zu lassen,

sondern darauf, durch Wegnahme von Materie

dem Werk Fülle und Rundung zu geben. Als

Steinmetz war er bei Bauten beschäftigt. Am

Petit Palais hat er Figuren in einer Höhe von

25 m gemeißelt, und wenn er sie vom Erdboden

aus beurteilte, konnte er beobachten, wie

sehr das Ausarbeiten von Einzelheiten, zu dem ■

POMPON

ihn der Auftraggeber zwang, der Gesamtwirkung

schadete. Er merkte es sich. Aber noch waren

ihm die eigenen Flügel nicht gewachsen. Im

Salon von 1888 erhielt er als Dreiunddreißig-

jähriger eine dritte Medaille für seine lebens-

große Gipsfigur „Cosette", die er der rührseligen

Mädchengestalt aus Victor Hugos „Miserables"

nachbildete. Wenn er solche Stoffe behandelte,

hielt ihn das Sentiment auf konventionellen

Bahnen fest. Auch naturalistische Porträtbüsten

schuf er, die bezeigen, daß er keine Distanz zum

Menschen gewann, daß ihn der Mensch über-

wältigte. Auf dem Sockel einer solchen Büste

fand ich eine Sonnenblume dargestellt. „Ich

konnte sie meinem Freund nicht abschlagen",

erläuterte mir Pompon, „er wollte, daß man

wisse, daß er Botaniker ist". Man muß bei jener

Antwort den kleinen Mann selbst vor sich stehen

sehen, hinter dessen martialisch überhängenden

Schnurrbart und buschigen Augenbrauen sich

die Treuherzigkeit seines Gesichtes vergeblich

zu verstecken sucht, um zu begreifen, wie wehr-

los er dem Menschen von Intellekt und Würde

gegenüber ist. — Erst bei den Tieren ist Pom-

pon ganz er selbst, zeigt er, wie unnachgiebig

er die Form anpacken kann.

In seinem Atelier sammelte sich seine kleine

Menagerie an, aber Jahrzehntelang kümmerte

»WETTEKHAHN « KI'PFER

FRANCOI

Das Tier ist für Pompon ein Kamerad, ein

Freund; man muß sich ihm wohlwollend

und unbefangen nähern, wenn man will, daß es

sein Wesen offenbare. Es bedarf einer Bon-

homie (für die ich keinen deutschen Ausdruck

weiß), wie sie Pompon eignet, um in die Tier-

seele einzudringen. Pompon betrachtet das Tier

mit dem Respekt, den man vor dem Leben hat,

er wertet es nicht als gut oder böse, als dumm

oder gescheit, das Tier ist ein organisches Ge-

bilde (wie der Mensch), das eine gewisse Hal-

tung einnimmt, eine gewisse Bewegung macht,

um sein Wesen intensivst zu bestätigen; und er

registriert diese äußeren Zeichen mit höchst

kultiviertem Auge, drückt sie mit einem selte-

nen Verständnis ihres Sinnes plastisch aus.

Lang übte sich Pompon im Handwerklichen,

ehe er zu den Tieren kam. Bei Rodin, bei dem

er Gehilfe war, lernte er, daß es nicht darauf

ankommt, den Ton oder den Stein zu durch-

löchern, Berge und Täler entstehen zu lassen,

sondern darauf, durch Wegnahme von Materie

dem Werk Fülle und Rundung zu geben. Als

Steinmetz war er bei Bauten beschäftigt. Am

Petit Palais hat er Figuren in einer Höhe von

25 m gemeißelt, und wenn er sie vom Erdboden

aus beurteilte, konnte er beobachten, wie

sehr das Ausarbeiten von Einzelheiten, zu dem ■

POMPON

ihn der Auftraggeber zwang, der Gesamtwirkung

schadete. Er merkte es sich. Aber noch waren

ihm die eigenen Flügel nicht gewachsen. Im

Salon von 1888 erhielt er als Dreiunddreißig-

jähriger eine dritte Medaille für seine lebens-

große Gipsfigur „Cosette", die er der rührseligen

Mädchengestalt aus Victor Hugos „Miserables"

nachbildete. Wenn er solche Stoffe behandelte,

hielt ihn das Sentiment auf konventionellen

Bahnen fest. Auch naturalistische Porträtbüsten

schuf er, die bezeigen, daß er keine Distanz zum

Menschen gewann, daß ihn der Mensch über-

wältigte. Auf dem Sockel einer solchen Büste

fand ich eine Sonnenblume dargestellt. „Ich

konnte sie meinem Freund nicht abschlagen",

erläuterte mir Pompon, „er wollte, daß man

wisse, daß er Botaniker ist". Man muß bei jener

Antwort den kleinen Mann selbst vor sich stehen

sehen, hinter dessen martialisch überhängenden

Schnurrbart und buschigen Augenbrauen sich

die Treuherzigkeit seines Gesichtes vergeblich

zu verstecken sucht, um zu begreifen, wie wehr-

los er dem Menschen von Intellekt und Würde

gegenüber ist. — Erst bei den Tieren ist Pom-

pon ganz er selbst, zeigt er, wie unnachgiebig

er die Form anpacken kann.

In seinem Atelier sammelte sich seine kleine

Menagerie an, aber Jahrzehntelang kümmerte