1

der Form, wie sie uns die italienische Renaissance

vermittelt, sondern finden im Gegenteil, daß die

Maßstäbe ihrer Kunstformen oft über die ört-

lichen Verhältnisse hinausgehen. Wir haben zwei-

felsohne darin das, nebenbei auch in vielen ande-

ren Kunstäußerungen, zutage getretene Streben

nach dem Überdimensionalen — nach dem Un-

endlichen, das dann schließlich im deutschen

Landschaftsgarten in fast explosiver Weise zum

Ausdruck kam, zu sehen. Die um die Wende des

13. Jahrhunderts aus dem überwiegend germani-

schen Norden Frankreichs eindringende Gotik hat

im Garten keine Spuren hinterlassen.

Dem Deutschen ist nun einmal alles, was sein

seelisches Empfinden bewegt, Evolution. Seine

Anpassungsfähigkeil an fremden Kunstwillen

lehrte ihn wohl holländische und italienische Gar-

tenformen und die Symmetrien ihrer Gestaltung,

doch muß man hier durchaus unterscheiden, daß

es sich um eine angelernte Formensprache han-

delte, und nicht um den Ausdruck eigenen inneren

Erlebens. Denn das deutsche Kunstempfinden ist

und war immer letzten Endes asymmetrisch.

Seine ureigene Kunstform ist der grüblerische

Schnörkel, er liebt das Phantastische, Unerfüll-

bare, kurz, das Metaphysische im künstlerischen

Ausdruck. Im Garten, dessen Gestaltungsformen

so recht ein Auswirken spielerischer Gedanken-

gänge erlaubten, finden wir das naturgemäß stär-

ker zum Ausdruck gebracht als beim Hausbau,

der schon in frühesten Zeiten fast ausschließ'ich in

der Hand des, an fremden Slilformen gebildeten,

Architekten lag. Im Garten kam der Wille des

Besitzers in viel ungeschminkterer Form zum Aus-

druck, und liier war es wieder vornehmlich der

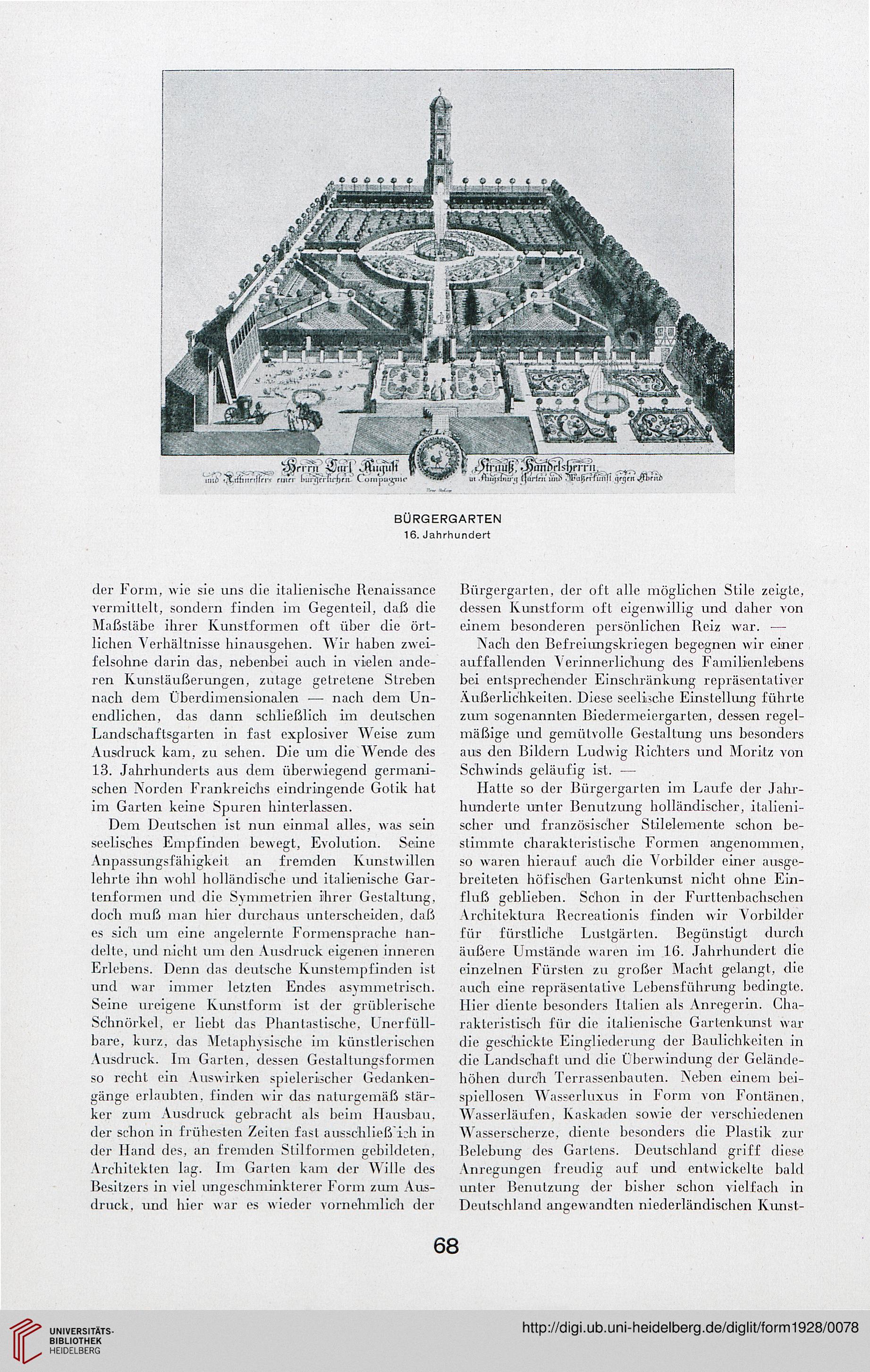

Bürgergarien, der oft alle möglichen Stile zeigte,

dessen Kunstform oft eigenwillig und daher von

einem besonderen persönlichen Reiz war. —

Nach den Befreiungskriegen begegnen wir einer

auffallenden \erinnerlichung des Familienlebens

bei entsprechender Einschränkung repräsentativer

Äußerlichkeiten. Diese seelische Einstellung führte

zum sogenannten Biedermeiergarlen, dessen regel-

mäßige und gemütvolle Gestallung uns besonders

aus den Bildern Ludwig Richters und Moritz von

Schwinds geläufig ist. —

Hatte so der Bürgergarten im Laufe der Jahr-

hunderte unter Benutzung holländischer, italieni-

scher und französischer Stilelemente schon be-

stimmte charakteristische Formen angenommen,

so waren hierauf auch die Vorbilder einer ausge-

breiteten höfischen Gartenkunst nicht ohne Ein-

fluß geblieben. Schon in der Furtlenbachschen

Architektura Becreationis finden wir Vorbilder

für fürstliche Lustgärten. Begünstigt durch

äußere Umstände waren im 16. Jahrhundert die

einzelnen Fürsten zu großer Macht gelangt, die

auch eine repräsentative Lebensführung bedingte.

Iiier diente besonders Italien als Anregerin. Cha-

rakteristisch für die italienische Gartenkunst war

die geschickte Eingliederung der Baulichkeiten in

die Landschaft und die Überwindung der Gelände-

höhen durch Terrassenbaulen. Neben einem bei-

spiellosen Wasserluxus in Form von Fontänen.

Wasserläufen, Kaskaden sowie der verschiedenen

Wasserscherze, diente besonders die Plastik zur

Belebung des Gartens. Deutschland grill' diese

Anregungen freudig auf und entwickelte bald

unter Benutzung der bisher schon vielfach in

Deutschland angewandten niederländischen Kunst-

68

der Form, wie sie uns die italienische Renaissance

vermittelt, sondern finden im Gegenteil, daß die

Maßstäbe ihrer Kunstformen oft über die ört-

lichen Verhältnisse hinausgehen. Wir haben zwei-

felsohne darin das, nebenbei auch in vielen ande-

ren Kunstäußerungen, zutage getretene Streben

nach dem Überdimensionalen — nach dem Un-

endlichen, das dann schließlich im deutschen

Landschaftsgarten in fast explosiver Weise zum

Ausdruck kam, zu sehen. Die um die Wende des

13. Jahrhunderts aus dem überwiegend germani-

schen Norden Frankreichs eindringende Gotik hat

im Garten keine Spuren hinterlassen.

Dem Deutschen ist nun einmal alles, was sein

seelisches Empfinden bewegt, Evolution. Seine

Anpassungsfähigkeil an fremden Kunstwillen

lehrte ihn wohl holländische und italienische Gar-

tenformen und die Symmetrien ihrer Gestaltung,

doch muß man hier durchaus unterscheiden, daß

es sich um eine angelernte Formensprache han-

delte, und nicht um den Ausdruck eigenen inneren

Erlebens. Denn das deutsche Kunstempfinden ist

und war immer letzten Endes asymmetrisch.

Seine ureigene Kunstform ist der grüblerische

Schnörkel, er liebt das Phantastische, Unerfüll-

bare, kurz, das Metaphysische im künstlerischen

Ausdruck. Im Garten, dessen Gestaltungsformen

so recht ein Auswirken spielerischer Gedanken-

gänge erlaubten, finden wir das naturgemäß stär-

ker zum Ausdruck gebracht als beim Hausbau,

der schon in frühesten Zeiten fast ausschließ'ich in

der Hand des, an fremden Slilformen gebildeten,

Architekten lag. Im Garten kam der Wille des

Besitzers in viel ungeschminkterer Form zum Aus-

druck, und liier war es wieder vornehmlich der

Bürgergarien, der oft alle möglichen Stile zeigte,

dessen Kunstform oft eigenwillig und daher von

einem besonderen persönlichen Reiz war. —

Nach den Befreiungskriegen begegnen wir einer

auffallenden \erinnerlichung des Familienlebens

bei entsprechender Einschränkung repräsentativer

Äußerlichkeiten. Diese seelische Einstellung führte

zum sogenannten Biedermeiergarlen, dessen regel-

mäßige und gemütvolle Gestallung uns besonders

aus den Bildern Ludwig Richters und Moritz von

Schwinds geläufig ist. —

Hatte so der Bürgergarten im Laufe der Jahr-

hunderte unter Benutzung holländischer, italieni-

scher und französischer Stilelemente schon be-

stimmte charakteristische Formen angenommen,

so waren hierauf auch die Vorbilder einer ausge-

breiteten höfischen Gartenkunst nicht ohne Ein-

fluß geblieben. Schon in der Furtlenbachschen

Architektura Becreationis finden wir Vorbilder

für fürstliche Lustgärten. Begünstigt durch

äußere Umstände waren im 16. Jahrhundert die

einzelnen Fürsten zu großer Macht gelangt, die

auch eine repräsentative Lebensführung bedingte.

Iiier diente besonders Italien als Anregerin. Cha-

rakteristisch für die italienische Gartenkunst war

die geschickte Eingliederung der Baulichkeiten in

die Landschaft und die Überwindung der Gelände-

höhen durch Terrassenbaulen. Neben einem bei-

spiellosen Wasserluxus in Form von Fontänen.

Wasserläufen, Kaskaden sowie der verschiedenen

Wasserscherze, diente besonders die Plastik zur

Belebung des Gartens. Deutschland grill' diese

Anregungen freudig auf und entwickelte bald

unter Benutzung der bisher schon vielfach in

Deutschland angewandten niederländischen Kunst-

68