formen eine eigene Renaissance mit ausgesprochen

deutscher Eigenart. Die Gartenzeichnungen des

Holländers Vredemann de Fries wirkten allent-

halben anregend, und es ist von großem Interesse

hier zu beobachten, wie in diesen wieder alte ger-

manische Kunstformen zum Durchbruch kamen.

Dieser einst weltbeherrschende holländische Gar-

tenstil vermischte sich im 17. Jahrhundert mit

der italienischen Renaissance, um schließlich von

der französischen Gartenkunst übernommen zu

werden. In jener Zeit entstand das moderne

Schloß, als deren bedeutendste Schöpfung in

Deutschland die später von Schlüter gebauten

Teile des Rerliner Schlosses anzusehen sind. Die

meisten höfischen Gartenanlagen jener Zeit ent-

standen in einem reizvollen Übergangsstil von hol-

ländischen zu italienischen Renaissanceformen,

wobei man sich mit Geschick der italienischen Ter-

rassierungskunst bediente. (Heidelberger Schloß-

garten von Salomon de Caus.) Fast alle damaligen

bedeutenden höfischen Gartenschöpfungen sind

auf Italiener und Franzosen zurückzuführen.

In Frankreich waren ja inzwischen unter dem

prachtliebenden vierzehnten Ludwig alle Vorbe-

dingungen für eine Gartenkunstform gegeben, die

durch den Gartenkünsller Lenötre am nachhaltig-

sten in seiner größten Schöpfung, Versailles,

interpretiert wurde. Auch die französische Gar-

tenkunst übernahm die hauptsächlichsten Züge des

holländischen Gartenstils. Der charakteristische

Unterschied der französischen Gartengestaltung

von der italienischen ergab sich daraus, daß sich

der italienische Gartenstil hauptsächlich des be-

wegten Geländes und somit der Terrassengliede-

rung bediente, während sich die französische Gar-

tenkunst ausschließlich auf ebenem Gelände aus-

wirkte, da sich nur hier ihr charakteristisches

Merkmal, der gewaltige Achsenaufbau auf das

Schloß, ausdrücken konnte. Immerhin wurde erst

im Barock der architektonische Zusammenschluß

von Haus und Garten gefunden. Erst der Barock-

park, der sehr oft und nicht unzutreffend als

der Park des Herbstes bezeichnet wird, vermittelt

uns die reifsten Gartenkunstschöpfungen jener

Zeit. Mit ihm neigte sich eine müde Gartenkullur,

die ich schon eingangs als Gartenzivilisation be-

zeichnete, ihrem Ende entgegen. Unsere innere

Einstellung oder wohl richtiger gesagt Gegensätz-

lichkeit zur romanischen Gartenkunst würde am

ehesten auf die Formel zu bringen sein, daß der

Romane nach äußeren Eindrücken gestaltet, der

Germane jedoch aus seinem Gefühl heraus. —

Mit der höfischen Pracht Ludwigs des Vierzehn-

ten sank eine auch in ihren Teilformen überhetzte

Gartenkunst in Trümmer. Aus diesen Trümmern

erblühte eine neue Blume der Romantik, „der

Landschaftsgarten". Ihn haben seine Gegner, auf

äußerlichen Eindrücken fußend, als eine Verfalls-

erscheinung bezeichnet. Er ist jedoch vielmehr das

Ergebnis einer grundsätzlich anderen innerliehen

Einstellung. Fast alle vorchristlichen Kulturkreise

des Ostens befaßten sich im Anschluß an eine

architektonische Gartengliederung in der Nähe der

Gebäude mit der Ausgestaltung der Landschaft.

Es liegt auf der Hand, daß von der Geschichte

nur die meßbare Kunst, also .die geometrische

Gartengestaltung überliefert wurde, während die

oft viel feineren Versuche der Landschaftsverede-

lung, die ja auch in stetem Kampf mit der Natur

viel eher wieder untergehen mußte, nicht der ge-

schichtlichen Aufzeichnung wert erachtet wurden.

Aber auch im Abendlande finden wir schon früh-

zeilig landschaftliche Gestaltungsversuche. An-

klänge dieser Art entnehmen wir so den bereits

schon mehrfach erwähnten Furtlenbachschen Gar-

tenzeichnungen (1629). Hier sehen wir neben

dem architektonischen Gartenleil eine durch Wege

aufgeteilte und durch einen Bach künstlich ge-

frir

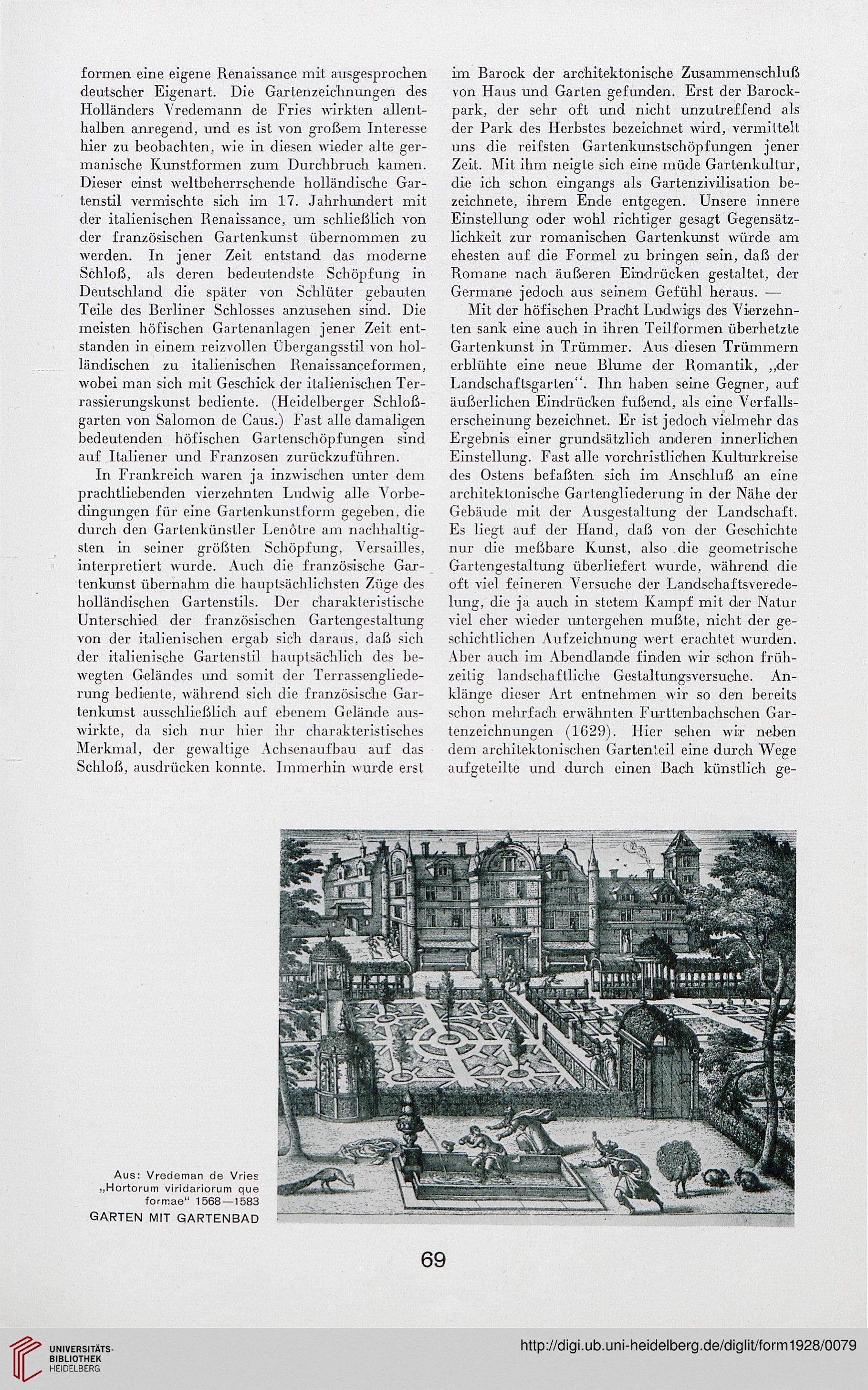

Aus: Vredeman de Wies

„Hortorum viridariorum que

formae" 1568 — 1583

GARTEN MIT GARTENBAD

69

deutscher Eigenart. Die Gartenzeichnungen des

Holländers Vredemann de Fries wirkten allent-

halben anregend, und es ist von großem Interesse

hier zu beobachten, wie in diesen wieder alte ger-

manische Kunstformen zum Durchbruch kamen.

Dieser einst weltbeherrschende holländische Gar-

tenstil vermischte sich im 17. Jahrhundert mit

der italienischen Renaissance, um schließlich von

der französischen Gartenkunst übernommen zu

werden. In jener Zeit entstand das moderne

Schloß, als deren bedeutendste Schöpfung in

Deutschland die später von Schlüter gebauten

Teile des Rerliner Schlosses anzusehen sind. Die

meisten höfischen Gartenanlagen jener Zeit ent-

standen in einem reizvollen Übergangsstil von hol-

ländischen zu italienischen Renaissanceformen,

wobei man sich mit Geschick der italienischen Ter-

rassierungskunst bediente. (Heidelberger Schloß-

garten von Salomon de Caus.) Fast alle damaligen

bedeutenden höfischen Gartenschöpfungen sind

auf Italiener und Franzosen zurückzuführen.

In Frankreich waren ja inzwischen unter dem

prachtliebenden vierzehnten Ludwig alle Vorbe-

dingungen für eine Gartenkunstform gegeben, die

durch den Gartenkünsller Lenötre am nachhaltig-

sten in seiner größten Schöpfung, Versailles,

interpretiert wurde. Auch die französische Gar-

tenkunst übernahm die hauptsächlichsten Züge des

holländischen Gartenstils. Der charakteristische

Unterschied der französischen Gartengestaltung

von der italienischen ergab sich daraus, daß sich

der italienische Gartenstil hauptsächlich des be-

wegten Geländes und somit der Terrassengliede-

rung bediente, während sich die französische Gar-

tenkunst ausschließlich auf ebenem Gelände aus-

wirkte, da sich nur hier ihr charakteristisches

Merkmal, der gewaltige Achsenaufbau auf das

Schloß, ausdrücken konnte. Immerhin wurde erst

im Barock der architektonische Zusammenschluß

von Haus und Garten gefunden. Erst der Barock-

park, der sehr oft und nicht unzutreffend als

der Park des Herbstes bezeichnet wird, vermittelt

uns die reifsten Gartenkunstschöpfungen jener

Zeit. Mit ihm neigte sich eine müde Gartenkullur,

die ich schon eingangs als Gartenzivilisation be-

zeichnete, ihrem Ende entgegen. Unsere innere

Einstellung oder wohl richtiger gesagt Gegensätz-

lichkeit zur romanischen Gartenkunst würde am

ehesten auf die Formel zu bringen sein, daß der

Romane nach äußeren Eindrücken gestaltet, der

Germane jedoch aus seinem Gefühl heraus. —

Mit der höfischen Pracht Ludwigs des Vierzehn-

ten sank eine auch in ihren Teilformen überhetzte

Gartenkunst in Trümmer. Aus diesen Trümmern

erblühte eine neue Blume der Romantik, „der

Landschaftsgarten". Ihn haben seine Gegner, auf

äußerlichen Eindrücken fußend, als eine Verfalls-

erscheinung bezeichnet. Er ist jedoch vielmehr das

Ergebnis einer grundsätzlich anderen innerliehen

Einstellung. Fast alle vorchristlichen Kulturkreise

des Ostens befaßten sich im Anschluß an eine

architektonische Gartengliederung in der Nähe der

Gebäude mit der Ausgestaltung der Landschaft.

Es liegt auf der Hand, daß von der Geschichte

nur die meßbare Kunst, also .die geometrische

Gartengestaltung überliefert wurde, während die

oft viel feineren Versuche der Landschaftsverede-

lung, die ja auch in stetem Kampf mit der Natur

viel eher wieder untergehen mußte, nicht der ge-

schichtlichen Aufzeichnung wert erachtet wurden.

Aber auch im Abendlande finden wir schon früh-

zeilig landschaftliche Gestaltungsversuche. An-

klänge dieser Art entnehmen wir so den bereits

schon mehrfach erwähnten Furtlenbachschen Gar-

tenzeichnungen (1629). Hier sehen wir neben

dem architektonischen Gartenleil eine durch Wege

aufgeteilte und durch einen Bach künstlich ge-

frir

Aus: Vredeman de Wies

„Hortorum viridariorum que

formae" 1568 — 1583

GARTEN MIT GARTENBAD

69