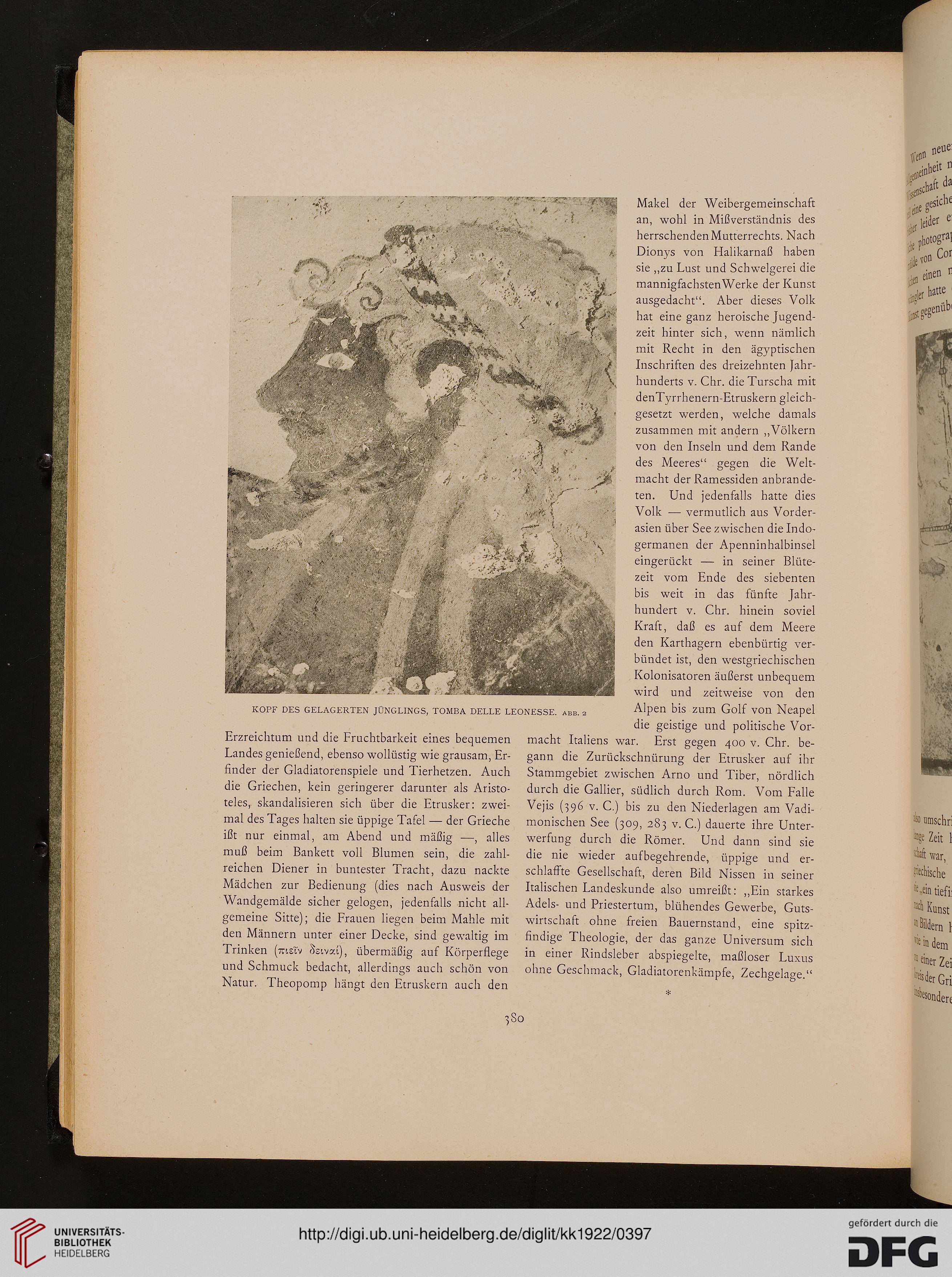

KOPF DES GELAGERTEN JÜNGLINGS, TOMBA DELLE LEONESSE, abb. 2

Erzreichtum und die Fruchtbarkeit eines bequemen

Landes genießend, ebenso wollüstig wie grausam, Er-

finder der Gladiatorenspiele und Tierhetzen. Auch

die Griechen, kein geringerer darunter als Aristo-

teles, skandalisieren sich über die Etrusker: zwei-

mal des Tages halten sie üppige Tafel — der Grieche

ißt nur einmal, am Abend und mäßig —, alles

muß beim Bankett voll Blumen sein, die zahl-

reichen Diener in buntester Tracht, dazu nackte

Mädchen zur Bedienung (dies nach Ausweis der

Wandgemälde sicher gelogen, jedenfalls nicht all-

gemeine Sitte); die Frauen liegen beim Mahle mit

den Männern unter einer Decke, sind gewaltig im

Trinken (msiv Ssivai), übermäßig auf Körperflege

und Schmuck bedacht, allerdings auch schön von

Natur. Theopomp hängt den Etruskern auch den

Makel der Weibergemeinschaft

an, wohl in Mißverständnis des

herrschenden Mutterrechts. Nach

Dionys von Halikarnaß haben

sie „zu Lust und Schwelgerei die

mannigfachsten Werke der Kunst

ausgedacht". Aber dieses Volk

hat eine ganz heroische Jugend-

zeit hinter sich, wenn nämlich

mit Recht in den ägyptischen

Inschriften des dreizehnten Jahr-

hunderts v. Chr. die Turscha mit

denTyrrhenern-Etruskern gleich-

gesetzt werden, welche damals

zusammen mit andern „Völkern

von den Inseln und dem Rande

des Meeres" gegen die Welt-

macht der Ramessiden anbrande-

ten. Und jedenfalls hatte dies

Volk — vermutlich aus Vorder-

asien über See zwischen die Indo-

germanen der Apenninhalbinsel

eingerückt — in seiner Blüte-

zeit vom Ende des siebenten

bis weit in das fünfte Jahr-

hundert v. Chr. hinein soviel

Kraft, daß es auf dem Meere

den Karthagern ebenbürtig ver-

bündet ist, den westgriechischen

Kolonisatoren äußerst unbequem

wird und zeitweise von den

Alpen bis zum Golf von Neapel

die geistige und politische Vor-

macht Italiens war. Erst gegen 400 v. Chr. be-

gann die Zurückschnürung der Etrusker auf ihr

Stammgebiet zwischen Arno und Tiber, nördlich

durch die Gallier, südlich durch Rom. Vom Falle

Vejis (396 v. C.) bis zu den Niederlagen am Vadi-

monischen See (309, 283 v. C.) dauerte ihre Unter-

werfung durch die Römer. Und dann sind sie

die nie wieder aufbegehrende, üppige und er-

schlaffte Gesellschaft, deren Bild Nissen in seiner

Italischen Landeskunde also umreißt: „Ein starkes

Adels- und Priestertum, blühendes Gewerbe, Guts-

wirtschaft ohne freien Bauernstand, eine spitz-

findige Theologie, der das ganze Universum sich

in einer Rindsleber abspiegelte, maßloser Luxus

ohne Geschmack, Gladiatorenkämpfe, Zechgelage."

3 So

Erzreichtum und die Fruchtbarkeit eines bequemen

Landes genießend, ebenso wollüstig wie grausam, Er-

finder der Gladiatorenspiele und Tierhetzen. Auch

die Griechen, kein geringerer darunter als Aristo-

teles, skandalisieren sich über die Etrusker: zwei-

mal des Tages halten sie üppige Tafel — der Grieche

ißt nur einmal, am Abend und mäßig —, alles

muß beim Bankett voll Blumen sein, die zahl-

reichen Diener in buntester Tracht, dazu nackte

Mädchen zur Bedienung (dies nach Ausweis der

Wandgemälde sicher gelogen, jedenfalls nicht all-

gemeine Sitte); die Frauen liegen beim Mahle mit

den Männern unter einer Decke, sind gewaltig im

Trinken (msiv Ssivai), übermäßig auf Körperflege

und Schmuck bedacht, allerdings auch schön von

Natur. Theopomp hängt den Etruskern auch den

Makel der Weibergemeinschaft

an, wohl in Mißverständnis des

herrschenden Mutterrechts. Nach

Dionys von Halikarnaß haben

sie „zu Lust und Schwelgerei die

mannigfachsten Werke der Kunst

ausgedacht". Aber dieses Volk

hat eine ganz heroische Jugend-

zeit hinter sich, wenn nämlich

mit Recht in den ägyptischen

Inschriften des dreizehnten Jahr-

hunderts v. Chr. die Turscha mit

denTyrrhenern-Etruskern gleich-

gesetzt werden, welche damals

zusammen mit andern „Völkern

von den Inseln und dem Rande

des Meeres" gegen die Welt-

macht der Ramessiden anbrande-

ten. Und jedenfalls hatte dies

Volk — vermutlich aus Vorder-

asien über See zwischen die Indo-

germanen der Apenninhalbinsel

eingerückt — in seiner Blüte-

zeit vom Ende des siebenten

bis weit in das fünfte Jahr-

hundert v. Chr. hinein soviel

Kraft, daß es auf dem Meere

den Karthagern ebenbürtig ver-

bündet ist, den westgriechischen

Kolonisatoren äußerst unbequem

wird und zeitweise von den

Alpen bis zum Golf von Neapel

die geistige und politische Vor-

macht Italiens war. Erst gegen 400 v. Chr. be-

gann die Zurückschnürung der Etrusker auf ihr

Stammgebiet zwischen Arno und Tiber, nördlich

durch die Gallier, südlich durch Rom. Vom Falle

Vejis (396 v. C.) bis zu den Niederlagen am Vadi-

monischen See (309, 283 v. C.) dauerte ihre Unter-

werfung durch die Römer. Und dann sind sie

die nie wieder aufbegehrende, üppige und er-

schlaffte Gesellschaft, deren Bild Nissen in seiner

Italischen Landeskunde also umreißt: „Ein starkes

Adels- und Priestertum, blühendes Gewerbe, Guts-

wirtschaft ohne freien Bauernstand, eine spitz-

findige Theologie, der das ganze Universum sich

in einer Rindsleber abspiegelte, maßloser Luxus

ohne Geschmack, Gladiatorenkämpfe, Zechgelage."

3 So