DIE KARL HEINRICHSCHE FAYENCE-FABRIK ZU FRANKFURT A. 0.

In diefe Jahre muß der Tod des Fayencefabrikanten fallen; denn am 19. März 1785

klagt Frau Margar. Teichmann, Witwe Heinrich, daß ihr ehemaliger Gefeite Samuel

Pätjold, gegenwärtig Kommiffionär, für die Rheinsbergfche Fabrik handelt und im Bon-

hagenfchen Haufe am Markt hier öffentlich Waren außer der Meffe feilhält, wobei er

ihr fehr viel Abbruch tue. Die Gefchwifter Heinrich bitten in einer Schrift vom

27. Mai 17^8 den Magiftrat, den Alleinverkauf ihrer Waren zu fichern, ferner dafür

zu forgen, daß kein anderer eine neue Fabrik mit Fayence anlegen foll. Was den

Verkauf außer der Meffe in den Niederlagen der Rheinsberger und Magdeburger

Fabrikate anbelangt, fo zweifelt der Magiftrat, daß ein Verbot „impetiert“ werden

möchte, zumal Magdeburger Steingut als eine edlere Fabrikation immer aus-

genommen fei. Karl Emil Heinrich, der Bruder, der als Malergefelle bei feinem Vater

tätig war, will mit feinen Schweftern die Fabrik fortfetjen. Auf keinen Fall wollen fie

den Fabrikarbeiter Albrccht, der fich zwecks eigener Anlegung bereits an den Magiftrat

gewandt hatte, in ihre Compagnie aufnehmen, weil diefer ihnen keinen Nutjen bringen

könnte, wenn er auch 500 Taler einzahlen will; außerdem hätten fie dann audi mit

einem dritten zu teilen. Übrigens find fie noch der Anficht, daß nicht mehr als eine

Fayencefabrik allhier beftehen dürfe, weil fie fchon den Abfatj teils in hiefiger Stadt,

teils in umliegenden Städten Juchten. Wenn nun mehrere Fabriken hierfelbft wären, fo

müßten diefe alle dieselben Jahrmärkte beziehen, und da fich alsdann der fchon mäßige

Verkauf fo fehr verteilen würde, könnten fie gar nicht beftehen. Seien fie jedoch

allein, fo könnten fie mehr Lohn zahlen, gefchickte Arbeiter holen und gute Waren liefern.

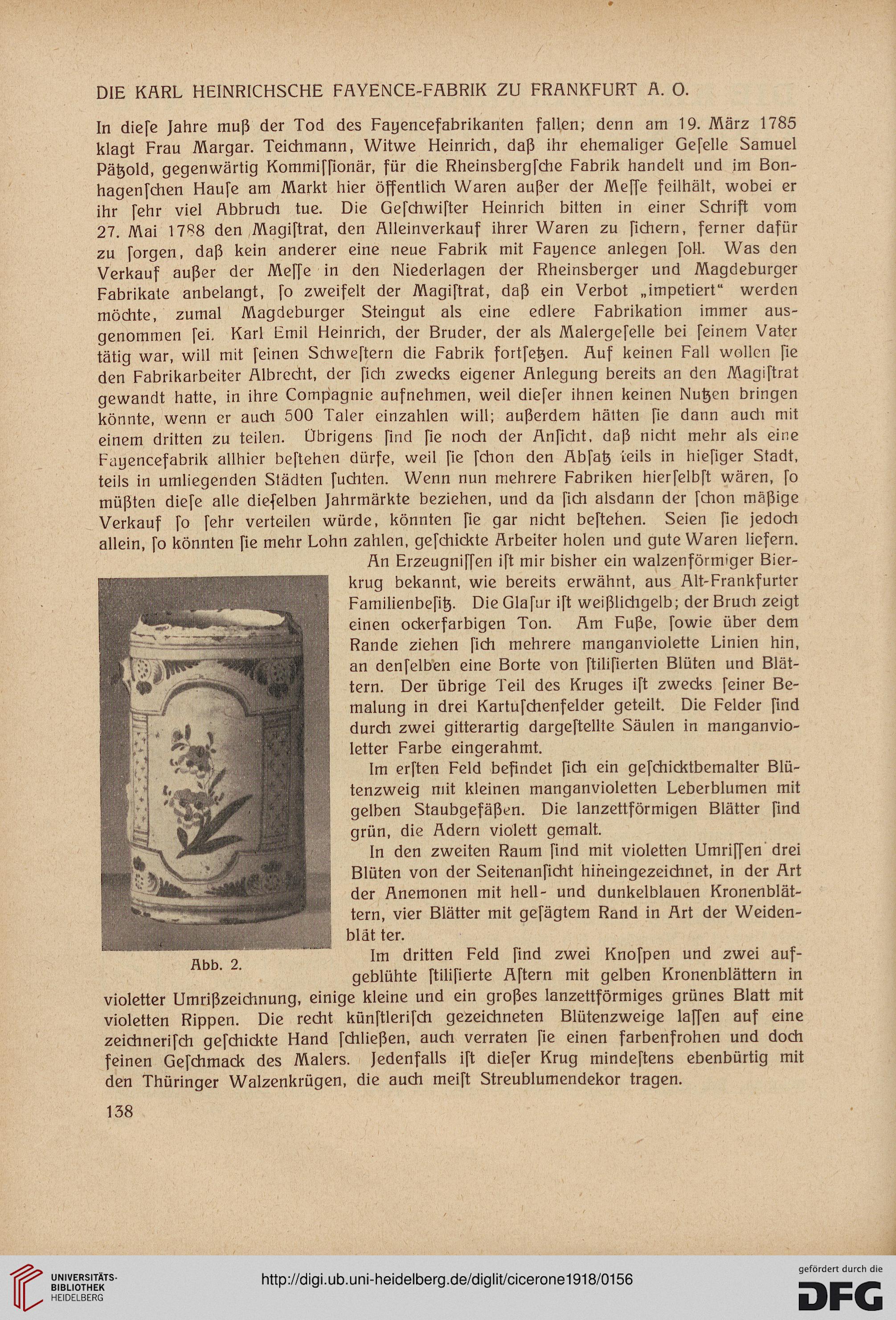

An Erzeugniffen ift mir bisher ein walzenförmiger Bier-

krug bekannt, wie bereits erwähnt, aus Alt-Frankfurter

Familienbefife. Die Glafur ift weißlidigelb; der Bruch zeigt

einen ockerfarbigen Ton. Am Fuße, fowie über dem

Rande ziehen fich mehrere manganviolette Linien hin,

an denfelben eine Borte von ftilifierten Blüten und Blät-

tern. Der übrige Teil des Kruges ift zwecks feiner Be-

malung in drei Kartufchenfelder geteilt. Die Felder find

durch zwei gitterartig dargeftellte Säulen in manganvio-

letter Farbe eingerahmt.

Im erften Feld befindet fich ein gefchicktbemalter Blü-

tenzweig mit kleinen manganvioletten Leberblumen mit

gelben Staubgefäßen. Die lanzettförmigen Blätter find

grün, die Adern violett gemalt.

In den zweiten Raum find mit violetten Umriffen drei

Blüten von der Seitenanficht hiheingezeichnet, in der Art

der Anemonen mit hell- und dunkelblauen Kronenblät-

tern, vier Blätter mit gejagtem Rand in Art der Weiden-

blät ter.

Im dritten Feld find zwei Knofpen und zwei auf-

geblühte ftilifierte Aftern mit gelben Kronenblättern in

violetter Umrißzeichnung, einige kleine und ein großes lanzettförmiges grünes Blatt mit

violetten Rippen. Die recht künftlerifch gezeichneten Blütenzweige laffen auf eine

zeidinerifch gefchickte Hand fchließen, auch verraten fie einen farbenfrohen und doch

feinen Gefchmack des Malers. Jedenfalls ift diefer Krug mindeftens ebenbürtig mit

den Thüringer Walzenkrügen, die auch meift Streublumendekor tragen.

138

In diefe Jahre muß der Tod des Fayencefabrikanten fallen; denn am 19. März 1785

klagt Frau Margar. Teichmann, Witwe Heinrich, daß ihr ehemaliger Gefeite Samuel

Pätjold, gegenwärtig Kommiffionär, für die Rheinsbergfche Fabrik handelt und im Bon-

hagenfchen Haufe am Markt hier öffentlich Waren außer der Meffe feilhält, wobei er

ihr fehr viel Abbruch tue. Die Gefchwifter Heinrich bitten in einer Schrift vom

27. Mai 17^8 den Magiftrat, den Alleinverkauf ihrer Waren zu fichern, ferner dafür

zu forgen, daß kein anderer eine neue Fabrik mit Fayence anlegen foll. Was den

Verkauf außer der Meffe in den Niederlagen der Rheinsberger und Magdeburger

Fabrikate anbelangt, fo zweifelt der Magiftrat, daß ein Verbot „impetiert“ werden

möchte, zumal Magdeburger Steingut als eine edlere Fabrikation immer aus-

genommen fei. Karl Emil Heinrich, der Bruder, der als Malergefelle bei feinem Vater

tätig war, will mit feinen Schweftern die Fabrik fortfetjen. Auf keinen Fall wollen fie

den Fabrikarbeiter Albrccht, der fich zwecks eigener Anlegung bereits an den Magiftrat

gewandt hatte, in ihre Compagnie aufnehmen, weil diefer ihnen keinen Nutjen bringen

könnte, wenn er auch 500 Taler einzahlen will; außerdem hätten fie dann audi mit

einem dritten zu teilen. Übrigens find fie noch der Anficht, daß nicht mehr als eine

Fayencefabrik allhier beftehen dürfe, weil fie fchon den Abfatj teils in hiefiger Stadt,

teils in umliegenden Städten Juchten. Wenn nun mehrere Fabriken hierfelbft wären, fo

müßten diefe alle dieselben Jahrmärkte beziehen, und da fich alsdann der fchon mäßige

Verkauf fo fehr verteilen würde, könnten fie gar nicht beftehen. Seien fie jedoch

allein, fo könnten fie mehr Lohn zahlen, gefchickte Arbeiter holen und gute Waren liefern.

An Erzeugniffen ift mir bisher ein walzenförmiger Bier-

krug bekannt, wie bereits erwähnt, aus Alt-Frankfurter

Familienbefife. Die Glafur ift weißlidigelb; der Bruch zeigt

einen ockerfarbigen Ton. Am Fuße, fowie über dem

Rande ziehen fich mehrere manganviolette Linien hin,

an denfelben eine Borte von ftilifierten Blüten und Blät-

tern. Der übrige Teil des Kruges ift zwecks feiner Be-

malung in drei Kartufchenfelder geteilt. Die Felder find

durch zwei gitterartig dargeftellte Säulen in manganvio-

letter Farbe eingerahmt.

Im erften Feld befindet fich ein gefchicktbemalter Blü-

tenzweig mit kleinen manganvioletten Leberblumen mit

gelben Staubgefäßen. Die lanzettförmigen Blätter find

grün, die Adern violett gemalt.

In den zweiten Raum find mit violetten Umriffen drei

Blüten von der Seitenanficht hiheingezeichnet, in der Art

der Anemonen mit hell- und dunkelblauen Kronenblät-

tern, vier Blätter mit gejagtem Rand in Art der Weiden-

blät ter.

Im dritten Feld find zwei Knofpen und zwei auf-

geblühte ftilifierte Aftern mit gelben Kronenblättern in

violetter Umrißzeichnung, einige kleine und ein großes lanzettförmiges grünes Blatt mit

violetten Rippen. Die recht künftlerifch gezeichneten Blütenzweige laffen auf eine

zeidinerifch gefchickte Hand fchließen, auch verraten fie einen farbenfrohen und doch

feinen Gefchmack des Malers. Jedenfalls ift diefer Krug mindeftens ebenbürtig mit

den Thüringer Walzenkrügen, die auch meift Streublumendekor tragen.

138