DIE SAMMLUNG LEO KIRCH IN CÖLN

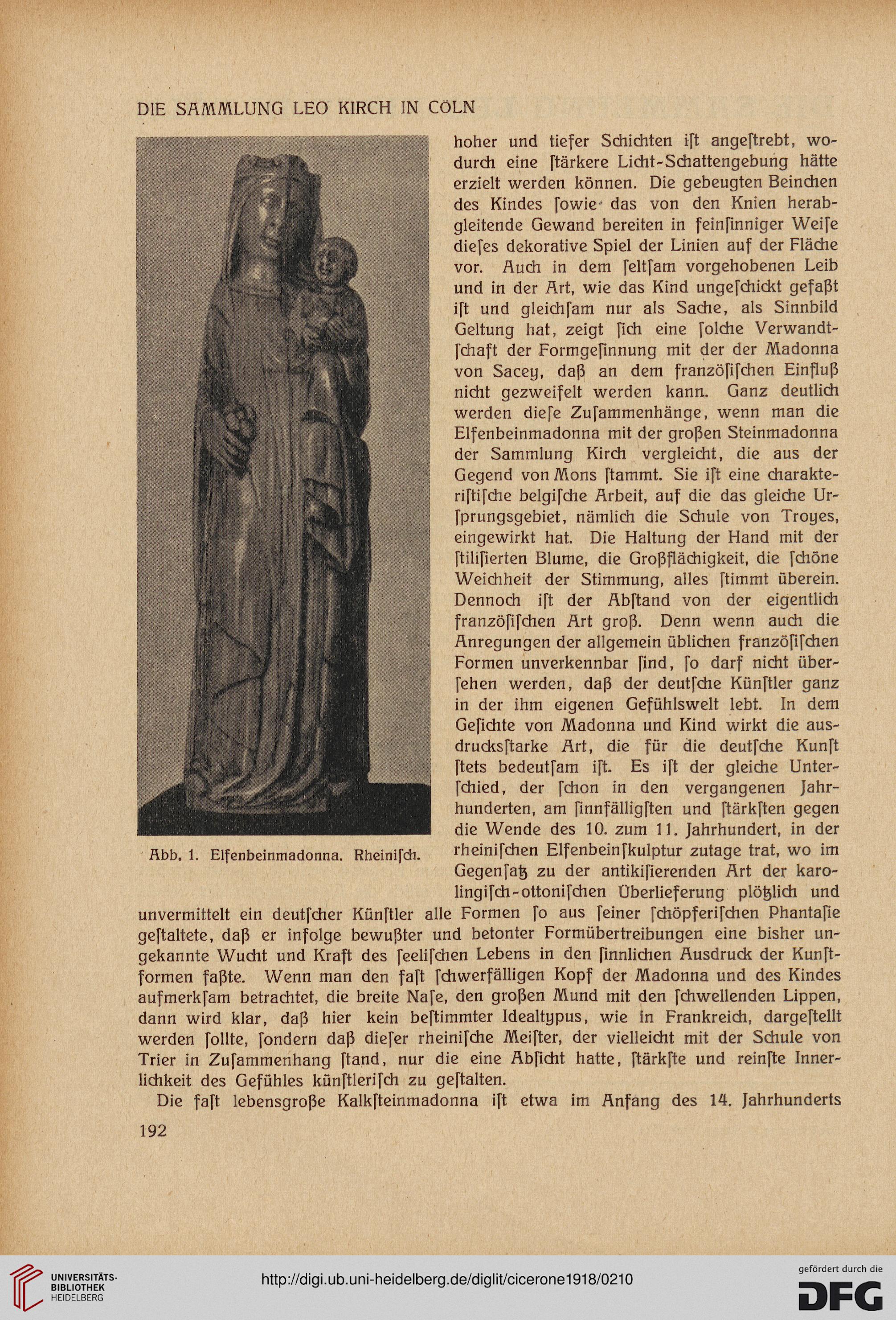

hoher und tiefer Schichten ift angeftrebt, wo-

durch eine ftärkere Licht-Schattengebung hätte

erzielt werden können. Die gebeugten Beinchen

des Kindes fowie- das von den Knien herab-

gleitende Gewand bereiten in feinfinniger Weife

diefes dekorative Spiel der Linien auf der Fläche

vor. Auch in dem feltfam vorgehobenen Leib

und in der Art, wie das Kind ungefchickt gefaßt

ift und gleichfam nur als Sache, als Sinnbild

Geltung hat, zeigt fich eine foldie Verwandt-

fchaft der Formgefinnung mit der der Madonna

von Sacey, daß an dem franzöfifchen Einfluß

nicht gezweifelt werden kann. Ganz deutlich

werden diefe Zufammenhänge, wenn man die

Elfenbeinmadonna mit der großen Steinmadonna

der Sammlung Kirch vergleicht, die aus der

Gegend von Mons ftammt. Sie ift eine charakte-

riftifche belgifche Arbeit, auf die das gleiche Ur-

fprungsgebiet, nämlich die Schule von Troges,

eingewirkt hat. Die Haltung der Hand mit der

ftilifierten Blume, die Großflächigkeit, die fchöne

Weichheit der Stimmung, alles ftimmt überein.

Dennoch ift der Abftand von der eigentlich

franzöfifchen Art groß. Denn wenn auch die

Anregungen der allgemein üblichen franzöfifchen

Formen unverkennbar find, fo darf nicht über-

fehen werden, daß der deutfche Künftler ganz

in der ihm eigenen Gefühlswelt lebt. In dem

Gefichte von Madonna und Kind wirkt die aus-

drucksftarke Art, die für die deutfche Kunft

ftets bedeutfam ift. Es ift der gleiche Unter-

fchied, der fchon in den vergangenen Jahr-

hunderten, am finnfälligften und ftärkften gegen

die Wende des 10. zum 11. Jahrhundert, in der

rheinifchen Elfenbeinfkulptur zutage trat, wo im

Gegenfatj zu der antikifierenden Art der karo-

lingifch-ottonifchen Überlieferung plötzlich und

unvermittelt ein deutfcher Künftler alle Formen fo aus feiner fchöpferifchen Phantafie

geftaltete, daß er infolge bewußter und betonter Formübertreibungen eine bisher un-

gekannte Wucht und Kraft des feelifchen Lebens in den finnlichen Ausdruck der Kunft-

formen faßte. Wenn man den faß fchwerfälligen Kopf der Madonna und des Kindes

aufmerkfam betrachtet, die breite Nafe, den großen Mund mit den fchwellenden Lippen,

dann wird klar, daß hier kein beftimmter Idealtypus, wie in Frankreich, dargeftellt

werden follte, fondern daß diefer rheinifche Meifter, der vielleicht mit der Schule von

Trier in Zufammenhang ftand, nur die eine Abficht hatte, ftärkfte und reinfte Inner-

lichkeit des Gefühles künftlerifch zu geftalten.

Die faft lebensgroße Kalkfteinmadonna ift etwa im Anfang des 14. Jahrhunderts

Äbb. 1. Elfenbeinmadonna. Rheinifdi.

192

hoher und tiefer Schichten ift angeftrebt, wo-

durch eine ftärkere Licht-Schattengebung hätte

erzielt werden können. Die gebeugten Beinchen

des Kindes fowie- das von den Knien herab-

gleitende Gewand bereiten in feinfinniger Weife

diefes dekorative Spiel der Linien auf der Fläche

vor. Auch in dem feltfam vorgehobenen Leib

und in der Art, wie das Kind ungefchickt gefaßt

ift und gleichfam nur als Sache, als Sinnbild

Geltung hat, zeigt fich eine foldie Verwandt-

fchaft der Formgefinnung mit der der Madonna

von Sacey, daß an dem franzöfifchen Einfluß

nicht gezweifelt werden kann. Ganz deutlich

werden diefe Zufammenhänge, wenn man die

Elfenbeinmadonna mit der großen Steinmadonna

der Sammlung Kirch vergleicht, die aus der

Gegend von Mons ftammt. Sie ift eine charakte-

riftifche belgifche Arbeit, auf die das gleiche Ur-

fprungsgebiet, nämlich die Schule von Troges,

eingewirkt hat. Die Haltung der Hand mit der

ftilifierten Blume, die Großflächigkeit, die fchöne

Weichheit der Stimmung, alles ftimmt überein.

Dennoch ift der Abftand von der eigentlich

franzöfifchen Art groß. Denn wenn auch die

Anregungen der allgemein üblichen franzöfifchen

Formen unverkennbar find, fo darf nicht über-

fehen werden, daß der deutfche Künftler ganz

in der ihm eigenen Gefühlswelt lebt. In dem

Gefichte von Madonna und Kind wirkt die aus-

drucksftarke Art, die für die deutfche Kunft

ftets bedeutfam ift. Es ift der gleiche Unter-

fchied, der fchon in den vergangenen Jahr-

hunderten, am finnfälligften und ftärkften gegen

die Wende des 10. zum 11. Jahrhundert, in der

rheinifchen Elfenbeinfkulptur zutage trat, wo im

Gegenfatj zu der antikifierenden Art der karo-

lingifch-ottonifchen Überlieferung plötzlich und

unvermittelt ein deutfcher Künftler alle Formen fo aus feiner fchöpferifchen Phantafie

geftaltete, daß er infolge bewußter und betonter Formübertreibungen eine bisher un-

gekannte Wucht und Kraft des feelifchen Lebens in den finnlichen Ausdruck der Kunft-

formen faßte. Wenn man den faß fchwerfälligen Kopf der Madonna und des Kindes

aufmerkfam betrachtet, die breite Nafe, den großen Mund mit den fchwellenden Lippen,

dann wird klar, daß hier kein beftimmter Idealtypus, wie in Frankreich, dargeftellt

werden follte, fondern daß diefer rheinifche Meifter, der vielleicht mit der Schule von

Trier in Zufammenhang ftand, nur die eine Abficht hatte, ftärkfte und reinfte Inner-

lichkeit des Gefühles künftlerifch zu geftalten.

Die faft lebensgroße Kalkfteinmadonna ift etwa im Anfang des 14. Jahrhunderts

Äbb. 1. Elfenbeinmadonna. Rheinifdi.

192