Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 10.1918

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24428#0247

DOI Heft:

Heft 15/16

DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Die Sammlung Leo Kirch in Cöln, [2]

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24428#0247

DIE SAMMLUNG LEO KIRCH IN CÖLN

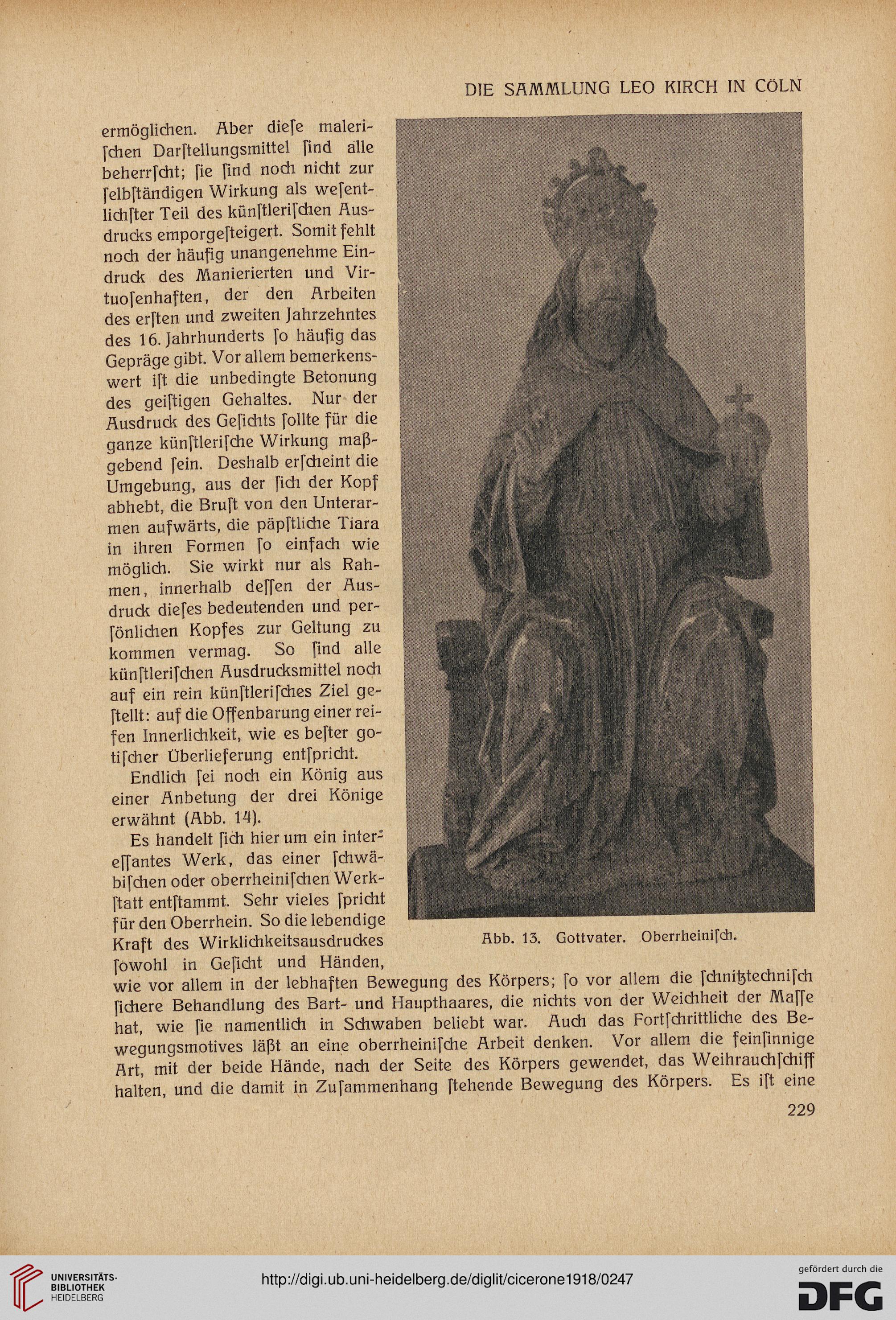

ermöglichen. Aber diefe maleri-

fchen Darftellungsmittel find alle

beherrfcht; fie find noch nicht zur

felbftändigen Wirkung als wefent-

lichfter Teil des künftleri[chen Aus-

drucks emporgefteigert. Somit fehlt

noch der häufig unangenehme Ein-

druck des Manierierten und Vir-

tuofenhaften, der den Arbeiten

des erften und zweiten Jahrzehntes

des 16. Jahrhunderts fo häufig das

Gepräge gibt. Vor allem bemerkens-

wert ift die unbedingte Betonung

des geiftigen Gehaltes. Nur der

Ausdruck des Gefichts follte für die

ganze künftlerifche Wirkung maß-

gebend fein. Deshalb erfcheint die

Umgebung, aus der fich der Kopf

abhebt, die Bruft von den Unterar-

men aufwärts, die päpftliche Tiara

in ihren Formen fo einfach wie

möglich. Sie wirkt nur als Rah-

men, innerhalb deffen der Aus-

druck diefes bedeutenden und per-

fönlichen Kopfes zur Geltung zu

kommen vermag. So find alle

künftlerifchen Ausdrucksmittel noch

auf ein rein künftlerifches Ziel ge-

teilt: auf die Offenbarung einer rei-

fen Innerlichkeit, wie es befter go-

tifcher Überlieferung entfpricht.

Endlich fei noch ein König aus

einer Anbetung der drei Könige

erwähnt (Abb. 14).

Es handelt fich hier um ein inter-

effantes Werk, das einer fchwä-

bifchen oder oberrheinifchen Werk-

ftatt entftammt. Sehr vieles fpricht

für den Oberrhein. So die lebendige

Kraft des Wirklichkeitsausdruckes

fowohl in Geficht und Händen,

wie vor allem in der lebhaften Bewegung des Körpers; fo vor allem die fchnißtechnifch

fichere Behandlung des Bart- und Haupthaares, die nichts von der Weichheit der Maffe

hat, wie fie namentlich in Schwaben beliebt war. Auch das Fortfchrittliche des Be-

wegungsmotives läßt an eine oberrheinifche Arbeit denken. Vor allem die feinfinnige

Art, mit der beide Hände, nach der Seite des Körpers gewendet, das Weihrauchfchiff

halten, und die damit in Zufammenhang ftehende Bewegung des Körpers. Es ift eine

Äbb. 13. Gottvater. Oberrheinifch.

229

ermöglichen. Aber diefe maleri-

fchen Darftellungsmittel find alle

beherrfcht; fie find noch nicht zur

felbftändigen Wirkung als wefent-

lichfter Teil des künftleri[chen Aus-

drucks emporgefteigert. Somit fehlt

noch der häufig unangenehme Ein-

druck des Manierierten und Vir-

tuofenhaften, der den Arbeiten

des erften und zweiten Jahrzehntes

des 16. Jahrhunderts fo häufig das

Gepräge gibt. Vor allem bemerkens-

wert ift die unbedingte Betonung

des geiftigen Gehaltes. Nur der

Ausdruck des Gefichts follte für die

ganze künftlerifche Wirkung maß-

gebend fein. Deshalb erfcheint die

Umgebung, aus der fich der Kopf

abhebt, die Bruft von den Unterar-

men aufwärts, die päpftliche Tiara

in ihren Formen fo einfach wie

möglich. Sie wirkt nur als Rah-

men, innerhalb deffen der Aus-

druck diefes bedeutenden und per-

fönlichen Kopfes zur Geltung zu

kommen vermag. So find alle

künftlerifchen Ausdrucksmittel noch

auf ein rein künftlerifches Ziel ge-

teilt: auf die Offenbarung einer rei-

fen Innerlichkeit, wie es befter go-

tifcher Überlieferung entfpricht.

Endlich fei noch ein König aus

einer Anbetung der drei Könige

erwähnt (Abb. 14).

Es handelt fich hier um ein inter-

effantes Werk, das einer fchwä-

bifchen oder oberrheinifchen Werk-

ftatt entftammt. Sehr vieles fpricht

für den Oberrhein. So die lebendige

Kraft des Wirklichkeitsausdruckes

fowohl in Geficht und Händen,

wie vor allem in der lebhaften Bewegung des Körpers; fo vor allem die fchnißtechnifch

fichere Behandlung des Bart- und Haupthaares, die nichts von der Weichheit der Maffe

hat, wie fie namentlich in Schwaben beliebt war. Auch das Fortfchrittliche des Be-

wegungsmotives läßt an eine oberrheinifche Arbeit denken. Vor allem die feinfinnige

Art, mit der beide Hände, nach der Seite des Körpers gewendet, das Weihrauchfchiff

halten, und die damit in Zufammenhang ftehende Bewegung des Körpers. Es ift eine

Äbb. 13. Gottvater. Oberrheinifch.

229