DIE ENTWICKLUNG DER IMPRESSIONISTISCHEN KUNST IN DEUTSCHLAND

Verfchiedenartigkeit ebenfalls auf-

zuzeigen. Die Malerei der lyrifdi

verfeinerten Stimmungslandfchaf-

ten wird in kleinen Kabinetten mit

Burniß und Buchholz, Gleichen-

Rußwurm und Hagen gewiefen.

Faft in allen erwähnten Städten

gelangen vortreffliche Einzelwerke

zur Vollendung. Paul Megerheim

malt 1862 eine Waldlichtung mit

Schafen von Thomafcher Gefin-

nung, Louis Koliß findet 1874 mit

feinem „Tanzplaß“ den Weg zu

Courbet und Manet, Max Volk-

hardt überträgt in feiner „Hnficht

von Emden“ die Gründlichkeit des

Delfter Vermeer mit deutfcher

Schwermut, ein Mädchenkopf von

Ernft te Peerdt ftellt pdi ebenbür-

tig zu Uhdes frühen Kinderbild-

niffen. Wir kommen mit den leßt-

genannten Bildern bereits in die

Nähe der 80er Jahre.

Licht — Farbe — Klang. Mit

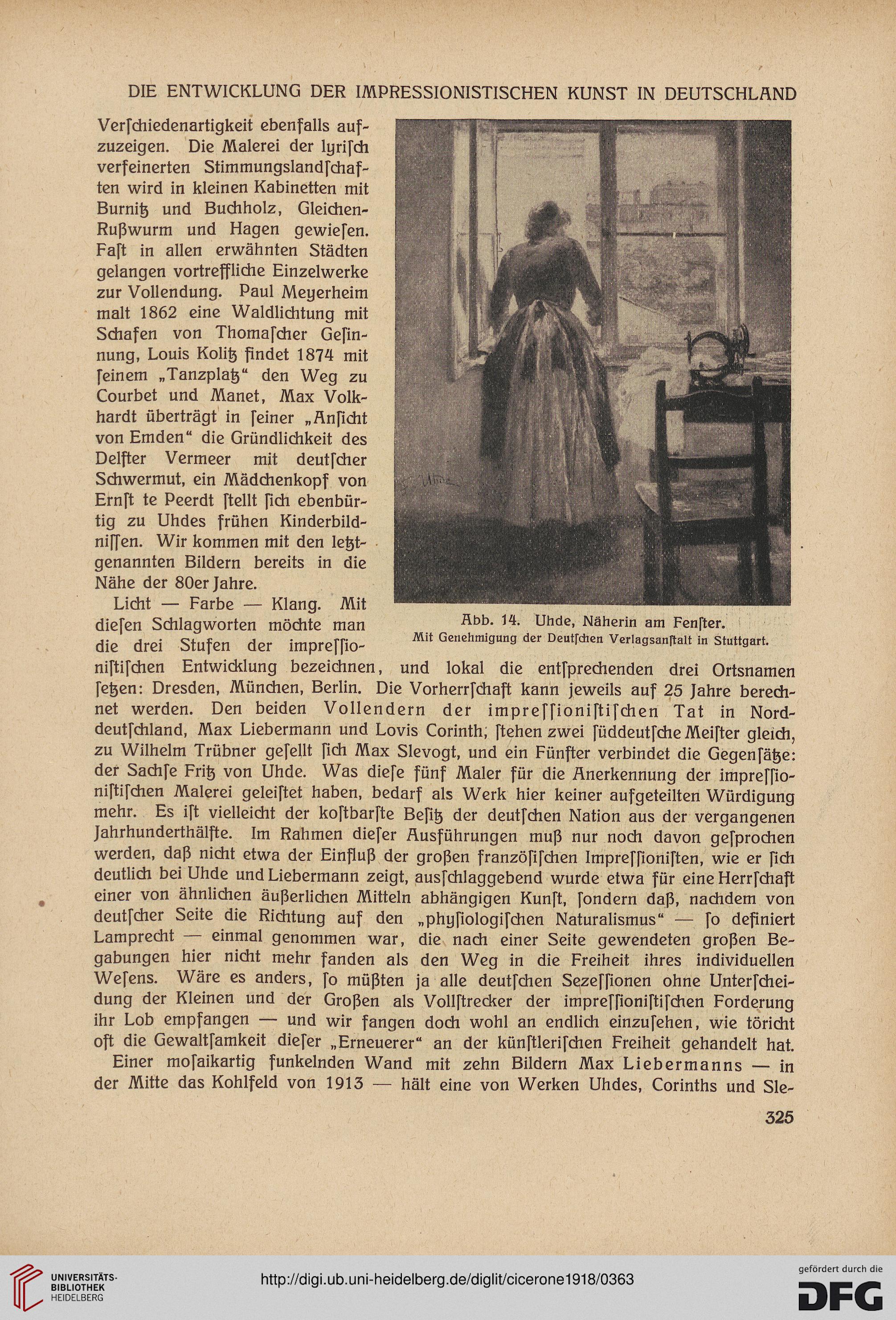

diefen Schlagworten möchte man Äbb- Uhde, Näherin am Fenfter.

die drei Stufen der imprerrio- *" G"gung der Deutfdien VerlagsanMt in Stuttgart.

niftifchen Entwicklung bezeichnen, und lokal die entfprechenden drei Ortsnamen

feßen: Dresden, München, Berlin. Die Vorherrfchaft kann jeweils auf 25 Jahre berech-

net werden. Den beiden Vollendern der impreffioniftifchen Tat in Nord-

deutfchland, Max Liebermann und Lovis Corinth, ftehen zwei füddeutfche Meifter gleich,

zu Wilhelm Trübner gefeilt fich Max Slevogt, und ein Fünfter verbindet die Gegenfäße:

der Sachfe Friß von Uhde. Was diefe fünf Maler für die Anerkennung der impreffio-

niftifchen Malerei geleiftet haben, bedarf als Werk hier keiner aufgeteilten Würdigung

mehr. Es ift vielleicht der koftbarfte Befiß der deutfchen Nation aus der vergangenen

Jahrhunderthälfte. Im Rahmen diefer Ausführungen muß nur noch davon gefprochen

werden, daß nicht etwa der Einfluß der großen franzöfifchen Impreffioniften, wie er fich

deutlich bei Uhde und Liebermann zeigt, ausfchlaggebend wurde etwa für eine Herrfchaft

einer von ähnlichen äußerlichen Mitteln abhängigen Kunft, fondern daß, nachdem von

deutfcher Seite die Richtung auf den „phgfiologifchen Naturalismus“ — fo definiert

Lamprecht — einmal genommen war, die nach einer Seite gewendeten großen Be-

gabungen hier nicht mehr fanden als den Weg in die Freiheit ihres individuellen

Wefens. Wäre es anders, fo müßten ja alle deutfchen Sezeffionen ohne Unterfchei-

dung der Kleinen und der Großen als Vollftrecker der impreffioniftifchen Forderung

ihr Lob empfangen — und wir fangen doch wohl an endlich einzufehen, wie töricht

oft die Gewaltfamkeit diefer „Erneuerer“ an der künftlerifchen Freiheit gehandelt hat.

Einer mofaikartig funkelnden Wand mit zehn Bildern Max Liebermanns — in

der Mitte das Kohlfeld von 1913 — hält eine von Werken Uhdes, Corinths und Sle-

325

Verfchiedenartigkeit ebenfalls auf-

zuzeigen. Die Malerei der lyrifdi

verfeinerten Stimmungslandfchaf-

ten wird in kleinen Kabinetten mit

Burniß und Buchholz, Gleichen-

Rußwurm und Hagen gewiefen.

Faft in allen erwähnten Städten

gelangen vortreffliche Einzelwerke

zur Vollendung. Paul Megerheim

malt 1862 eine Waldlichtung mit

Schafen von Thomafcher Gefin-

nung, Louis Koliß findet 1874 mit

feinem „Tanzplaß“ den Weg zu

Courbet und Manet, Max Volk-

hardt überträgt in feiner „Hnficht

von Emden“ die Gründlichkeit des

Delfter Vermeer mit deutfcher

Schwermut, ein Mädchenkopf von

Ernft te Peerdt ftellt pdi ebenbür-

tig zu Uhdes frühen Kinderbild-

niffen. Wir kommen mit den leßt-

genannten Bildern bereits in die

Nähe der 80er Jahre.

Licht — Farbe — Klang. Mit

diefen Schlagworten möchte man Äbb- Uhde, Näherin am Fenfter.

die drei Stufen der imprerrio- *" G"gung der Deutfdien VerlagsanMt in Stuttgart.

niftifchen Entwicklung bezeichnen, und lokal die entfprechenden drei Ortsnamen

feßen: Dresden, München, Berlin. Die Vorherrfchaft kann jeweils auf 25 Jahre berech-

net werden. Den beiden Vollendern der impreffioniftifchen Tat in Nord-

deutfchland, Max Liebermann und Lovis Corinth, ftehen zwei füddeutfche Meifter gleich,

zu Wilhelm Trübner gefeilt fich Max Slevogt, und ein Fünfter verbindet die Gegenfäße:

der Sachfe Friß von Uhde. Was diefe fünf Maler für die Anerkennung der impreffio-

niftifchen Malerei geleiftet haben, bedarf als Werk hier keiner aufgeteilten Würdigung

mehr. Es ift vielleicht der koftbarfte Befiß der deutfchen Nation aus der vergangenen

Jahrhunderthälfte. Im Rahmen diefer Ausführungen muß nur noch davon gefprochen

werden, daß nicht etwa der Einfluß der großen franzöfifchen Impreffioniften, wie er fich

deutlich bei Uhde und Liebermann zeigt, ausfchlaggebend wurde etwa für eine Herrfchaft

einer von ähnlichen äußerlichen Mitteln abhängigen Kunft, fondern daß, nachdem von

deutfcher Seite die Richtung auf den „phgfiologifchen Naturalismus“ — fo definiert

Lamprecht — einmal genommen war, die nach einer Seite gewendeten großen Be-

gabungen hier nicht mehr fanden als den Weg in die Freiheit ihres individuellen

Wefens. Wäre es anders, fo müßten ja alle deutfchen Sezeffionen ohne Unterfchei-

dung der Kleinen und der Großen als Vollftrecker der impreffioniftifchen Forderung

ihr Lob empfangen — und wir fangen doch wohl an endlich einzufehen, wie töricht

oft die Gewaltfamkeit diefer „Erneuerer“ an der künftlerifchen Freiheit gehandelt hat.

Einer mofaikartig funkelnden Wand mit zehn Bildern Max Liebermanns — in

der Mitte das Kohlfeld von 1913 — hält eine von Werken Uhdes, Corinths und Sle-

325