AMT LÖRRACH. — LÖRRACH. 29

iasel zu, io Minuten vom Orte entfernt, lag das, wie es scheint, bereits ^Mbîfsfewîj»

e Sckloss der Bischöfe von Basel, Vollaburg, dessen Wurstisen, Basi.

Chr., gedenkt. Vor einigen Jahren scheinen Substruktionen desselben blossgelegt worden

Die alte Besiedelung der Gegend bezeugen noch die Flurnamen: Frankenweg,

14 Jh. {Z. V 490); auf der Scharten, 14. Jh. (Mone Urgesch. I 215); Walis-

grund, 153a {eb. II 151; Krieger S. 338).

LÖRRACH

Schreibweisen: Lorracho 1102 f.; Lörrach 1147; Loraho 1237; Lorache 1265;

Lorra zw. 1301 bis 130S; Lörrach 1403.

Litteratur: Fecht Sdw. Schwarzw. LT 367. Wilh. Höchstetter Die Stadt

Lörrach. Ihre Entstehung, Gegenwart und 200jährige Jubelfeier. Lörrach 1882.

Alamtmnische Reste. In der Stadt selbst stiess man schon im Anfang des Jahr-

hunderts bei Umpflasterung der Teichgasse auf alamannische Plattengräber.

1887 fand sich bei dem Bau der städtischen Wasserleitung 1,30 m tief ein alam annisch er

goldener Fingerring mit rothen Steinen (jetzt in der Gr. Staats-Sammlung, 1899 kamen

hinzu alamannische Schmuckstücke von Silber mit Vergoldung, 2 Fibeln, 1 Haar-

nadel und 1 Ohrring, gefunden anlässlich der Kanalisation in der Thumritiger Strasse in

einer Tiefe von ca. 1,50 m). (W.)

Der Ursprung der Stadt ist nicht über das zweite Jahrtausend zu verfolgen. Im Jahr

ro83 vergabte der Bischof von Basel die Kirche zu Lörrach an S. Alban. Die Schirm-

vogtei übten die Herren von Rötteln aus; doch begegnet man im 13. und 14. Jh.

auch einem Ortsadel (de Lorrache mües 1238, zuletzt 1358 Gregori von Lörrach,

Heyman von L., edelknechte GLA.). Auf Bitten des Markgrafen Rudolf und des

Vogts wie der Gemeinde zu Lörrach, ertheilte 1403 Kaiser Ruprecht dem Orte die

Marktgerechtigkeit, welche Kaiser Friedrich III 1452 bestätigte. Nach der Zerstörung

der Veste Rötteln, 1628, Juni 29., wurde Lörrach Sitz der Regierungsbehörden und bald

darauf erfolgte seine Erhebung zur Stadt durch Markgraf Friedrich Magnus, 1682, Nov. 18.

Es erklärt sich aus dieser Geschichte der ganz moderne Charakter der Stadt.

Eine Burg zu Lörrach wird erwähnt 1431 (mit dem wiher und garten dazu

gehörende GLA., also wohl ein Weiherschloss).

Die Kirche erw. seit 1102 f., 1218, ecclesia Lorach in decanatu Wisental 1275;

in decanatu Warembach zw. r3Óo bis 1370 Lib. marc.

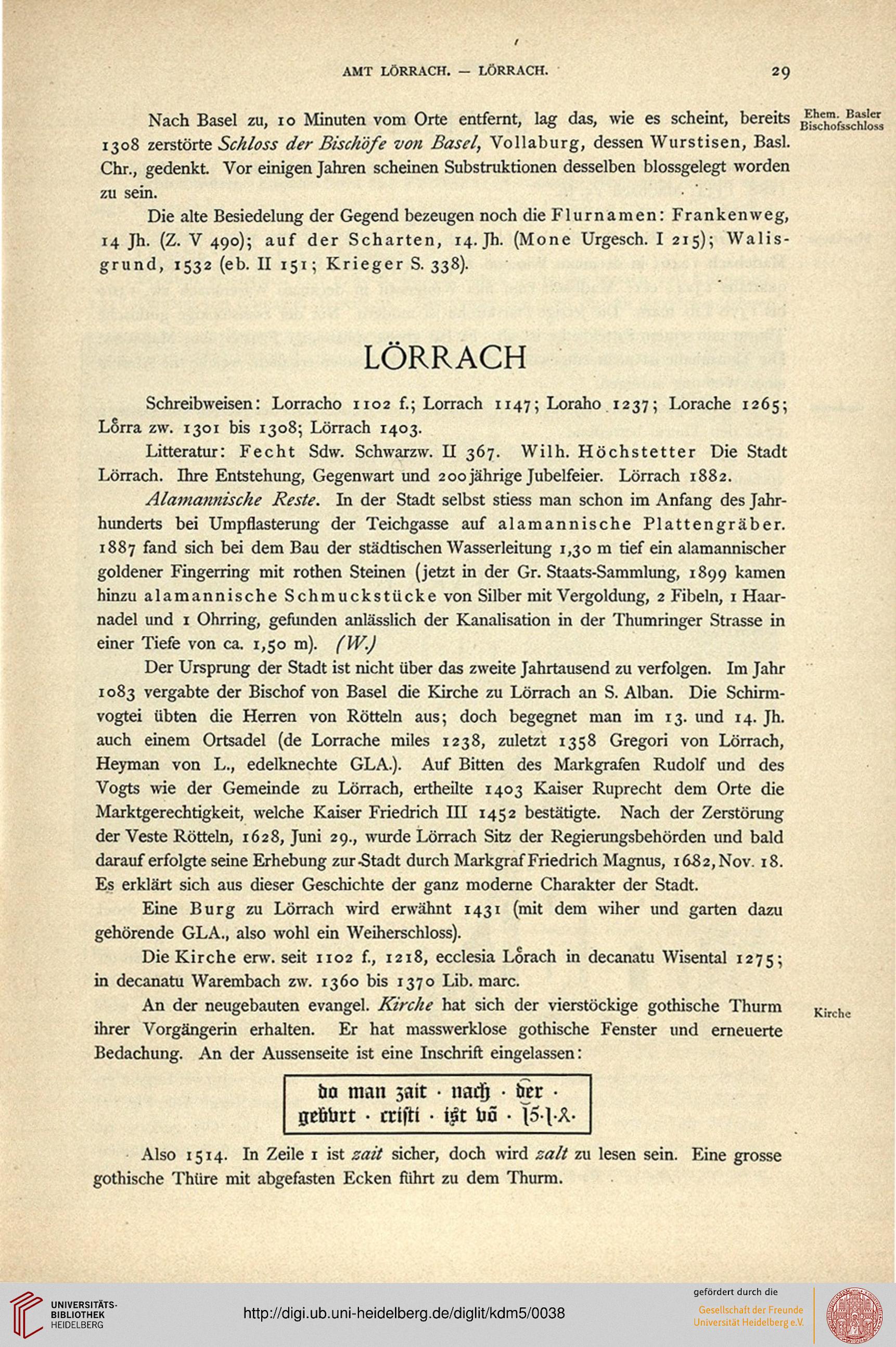

An der neugebauten evangel. Kirche hat sich der vierstöckige gothische Thurm

ihrer Vorgängerin erhalten. Er hat masswerklose gothische Fenster und erneuerte

Bedachung. An der Aussenseite ist eine Inschrift eingelassen:

bn man 3flit ■ nari) - bet ■

gE&tirt • retfti ■ i$t liö ■ \5-\-X-

Also 1514. In Zeile r ist sait sicher, doch wird zalt zu lesen s<

gothische Thüre mit abgefasten Ecken führt zu dem Thurm.

iasel zu, io Minuten vom Orte entfernt, lag das, wie es scheint, bereits ^Mbîfsfewîj»

e Sckloss der Bischöfe von Basel, Vollaburg, dessen Wurstisen, Basi.

Chr., gedenkt. Vor einigen Jahren scheinen Substruktionen desselben blossgelegt worden

Die alte Besiedelung der Gegend bezeugen noch die Flurnamen: Frankenweg,

14 Jh. {Z. V 490); auf der Scharten, 14. Jh. (Mone Urgesch. I 215); Walis-

grund, 153a {eb. II 151; Krieger S. 338).

LÖRRACH

Schreibweisen: Lorracho 1102 f.; Lörrach 1147; Loraho 1237; Lorache 1265;

Lorra zw. 1301 bis 130S; Lörrach 1403.

Litteratur: Fecht Sdw. Schwarzw. LT 367. Wilh. Höchstetter Die Stadt

Lörrach. Ihre Entstehung, Gegenwart und 200jährige Jubelfeier. Lörrach 1882.

Alamtmnische Reste. In der Stadt selbst stiess man schon im Anfang des Jahr-

hunderts bei Umpflasterung der Teichgasse auf alamannische Plattengräber.

1887 fand sich bei dem Bau der städtischen Wasserleitung 1,30 m tief ein alam annisch er

goldener Fingerring mit rothen Steinen (jetzt in der Gr. Staats-Sammlung, 1899 kamen

hinzu alamannische Schmuckstücke von Silber mit Vergoldung, 2 Fibeln, 1 Haar-

nadel und 1 Ohrring, gefunden anlässlich der Kanalisation in der Thumritiger Strasse in

einer Tiefe von ca. 1,50 m). (W.)

Der Ursprung der Stadt ist nicht über das zweite Jahrtausend zu verfolgen. Im Jahr

ro83 vergabte der Bischof von Basel die Kirche zu Lörrach an S. Alban. Die Schirm-

vogtei übten die Herren von Rötteln aus; doch begegnet man im 13. und 14. Jh.

auch einem Ortsadel (de Lorrache mües 1238, zuletzt 1358 Gregori von Lörrach,

Heyman von L., edelknechte GLA.). Auf Bitten des Markgrafen Rudolf und des

Vogts wie der Gemeinde zu Lörrach, ertheilte 1403 Kaiser Ruprecht dem Orte die

Marktgerechtigkeit, welche Kaiser Friedrich III 1452 bestätigte. Nach der Zerstörung

der Veste Rötteln, 1628, Juni 29., wurde Lörrach Sitz der Regierungsbehörden und bald

darauf erfolgte seine Erhebung zur Stadt durch Markgraf Friedrich Magnus, 1682, Nov. 18.

Es erklärt sich aus dieser Geschichte der ganz moderne Charakter der Stadt.

Eine Burg zu Lörrach wird erwähnt 1431 (mit dem wiher und garten dazu

gehörende GLA., also wohl ein Weiherschloss).

Die Kirche erw. seit 1102 f., 1218, ecclesia Lorach in decanatu Wisental 1275;

in decanatu Warembach zw. r3Óo bis 1370 Lib. marc.

An der neugebauten evangel. Kirche hat sich der vierstöckige gothische Thurm

ihrer Vorgängerin erhalten. Er hat masswerklose gothische Fenster und erneuerte

Bedachung. An der Aussenseite ist eine Inschrift eingelassen:

bn man 3flit ■ nari) - bet ■

gE&tirt • retfti ■ i$t liö ■ \5-\-X-

Also 1514. In Zeile r ist sait sicher, doch wird zalt zu lesen s<

gothische Thüre mit abgefasten Ecken führt zu dem Thurm.