— 24

Es lag somit ganz nahe, dass die spätere Zeit das Kreuz als

redendesXVappen desStiftesHeiligenkreuz annahm, uttd dass man

durch dieaufdcmKreuzeliegcnde Hand andeuten wollte, dassdurch

dassetbedasHeil, der Segen in die Welt kam. Es ist diese Dar-

stellung, so wie diese Deutung eine der Symbolik des Mittelalters

keineswegs fremde, wofür sich positive Belege anführen lassen. Als

nämlich das Grabmahl Kaisers Lothar II., welcher im Jahre 1137

starh, und in dem von ihm gestifteten Kloster Königslutter heigesetzt

wurde, im Jahre 1620 eröffnet wurde, fand sich darin nebst einem

Schwerte, einen bleiernen Reichsapfel mit eisernem Kreuze und einer

beschriebenen Bleiplatte, auch ein silberner und vergoldeter Kelch

mit einer gleichen Patene vor; auf letzterer befand sich ein Kreuz

und darauf eine segnende Hand mit derUmschrift in gothischer

Majuskel: DEXTERA. SVM1 PATRISi) — Auf einem Grabsteine

des Simon von Slitese vom Jahre 1170 in Fulda befindet sich über

dem Wappenschilde in einem Kreise eine aus Wolken hcrahrei-

chende segnende Hand, die ebenfalls auf einem Kreuze ruht, mit der

Umschrift in gothischer Majuskel: DEXTEBA DNI FEC1T VIRTV-

TEM'). Endlich führte das Stift Heiligenkreuz zu Hunefcld im

Fuldaischen eine ganz gleiche Darstellung, wie das Wappen unseres

Stiftes Heiligenkreuz, bereits auf einem Siegel vom Jahre 1267,

nämlich ein Kreuz mit Strahlen und darauf eine segnende Hand,

das Siegel hat in gothischer Majuskel zwischen Perlenlinien die

Umschrift: SigillumEcel.S.CrucisinHunevelfS).

Die gleiche Idee liegt wohl auch der segnenden Hand mit dem

Kreuznimbus auf dem Zweitältesten Siegel des Benedictinerstiftes

Göitweig zu Grunde 4).

Die Staupsäule in Breslau.

Lhiter die wenigen noch erhaltenen Denkmäler mittelalterlicher

Rechtspflege verdient die Breslauer Staupsäule eine besondere Beach-

tung, weil sie auch architektonisch verziert, der einzige Best der

alten Schandpfähle ist. Wenigstens sind mir aus anderen Städten

keine ähnlichen Monumente bekannt.

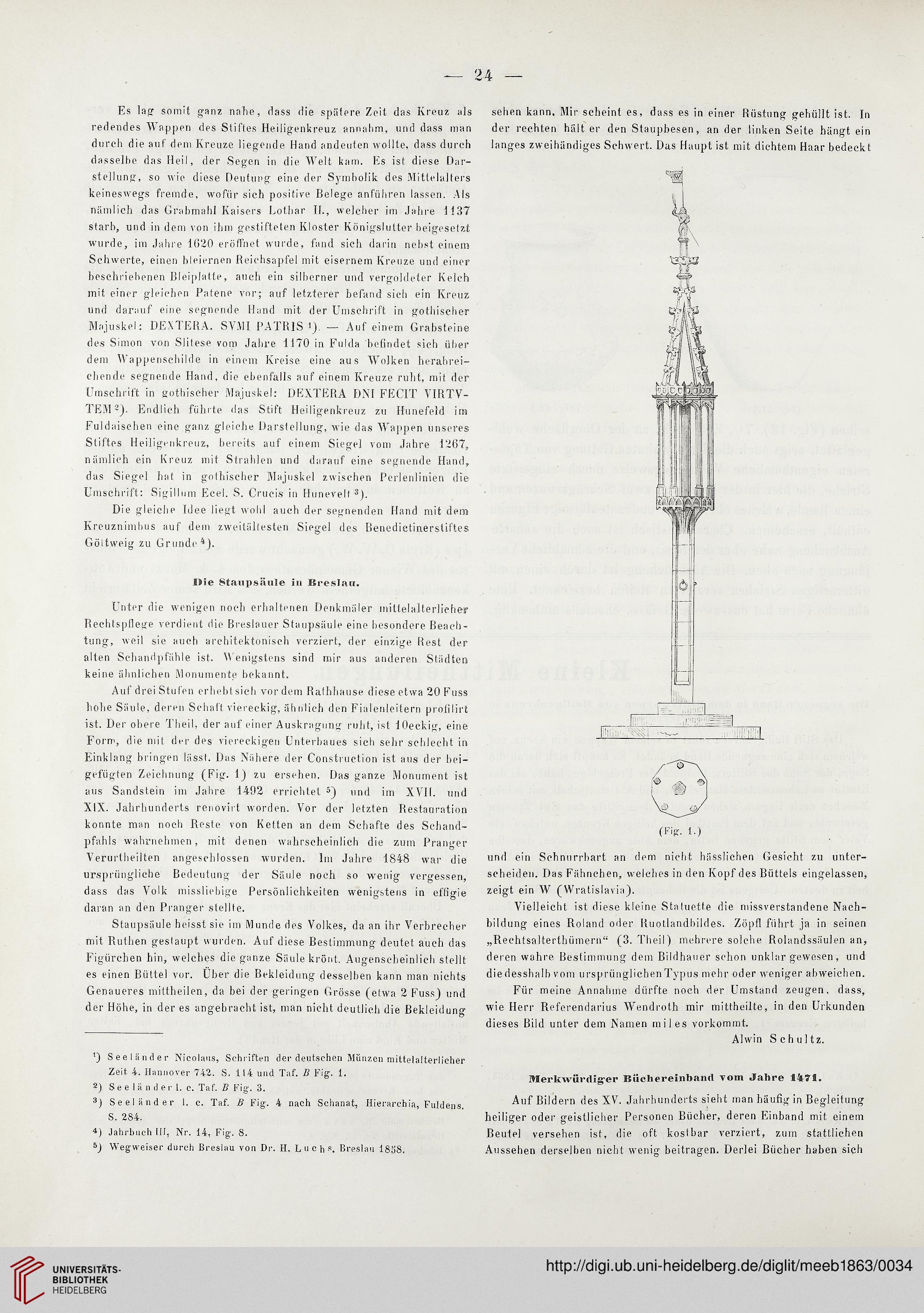

Auf drei Stufen erhebt sich vor dem Rathhause diese etwa 20 Fuss

hohe Säule, deren Schaft viereckig, ähnlich den Fialenleitern profilirt

ist. DerobereTheil, der aui'einerAuskragung ruht,ist lOeckig, eine

Form, die mit der des viereckigen Unterbaues sich sehr schlecht in

Einklang bringen lässt. Das Nähere der Consti uction ist aus der bei-

gefügten Zeichnung (Fig. 1) zu ersehen. Das ganze Monument ist

aus Sandstein im Jahre 1492 errichtet und im XYII. und

XIX. Jahrhunderts renovirt worden. Vor der letzten Restauration

konnte man noch Reste von Ketten an dem Schafte des Schand-

pfahls wahrnehmen, mit denen wahrscheinlich die zum Pranger

Yerurtheilten angeschlossen wurden. Im Jahre 1848 war die

ursprüngliche Bedeutung der Säule noch sowenig vergessen,

dass das Volk missliebige Persönlichkeiten wenigstens in efHgie

daran an den Pranger stellte.

Staupsäule heisst sie im Munde des Volkes, da an ihr Verbrecher

mit Ruthen gestäupt wurden. Auf diese Bestimmung deutet auch das

Figlirchen hin, welches die ganze Säule krönt. Augenscheinlich stellt

es einen Büttel vor. Uber die Bekleidung desselben kann man nichts

Genaueres mittheilen, da bei der gelingen Grösse (etwa 2 Fuss) und

der Höhe, in der es angebracht ist, man nicht deutlich die Bekleidung

1) See länder Nicolaus, Schriften der deutschen Münzen mittetalterlicher

Zeif.4.Hannover 742. S. lt4undTaf.f?Fig. 1.

2) Seetändert.c.Taf.BFig.3.

3) Seeländer t. c. Taf. Z? Fig. 4 nach Schanat, Hietarchia, Futdens.

S. 284.

4) JahrbuchlH, Nr. 14,Fig.8.

sehen kann. Mir scheint es, dass es in einer Rüstung gehüllt ist. ln

der rechten hält er den Staupbesen, an der linken Seite hängt ein

langes zweihändiges Schwert. Das Haupt ist mit dichtem Haar bedeckt

! 'äy

(fig. i.)

und ein Schnurrbart an dem nicht hässlichen Gesicht zu unter-

scheiden. Das Fähnchen, welches in den Kopf des Büttels eingelassen,

zeigt ein W (Wratislavia).

Vielleicht istdiesekleine Statuette die nussverstandeneNach-

bildung eines Roland oder Ruotlandhildes. Zöptl führt ja in seinen

„Rechtsalterthümern" (3. Theil) mehrere solche Rolandssäulen an,

deren wahre Bestimmung dem Bildhauer schon unklar gewesen, und

diedesshalb vom ursprünglichenTypus mehr oder weniger abweichen.

Für meine Annahme dürfte noch der Umstand zeugen, dass,

wie Herr Referendarius Wendroth mir mittheilte, in den Urkunden

dieses Bild unter dem Namen miles vorkommt.

Alwin Schultz.

Merkwürdiger Büchereinband vom Jahre 147t.

Auf Bildern des XV. Jahrhunderts sieht man häußg in Begleitung

heiliger oder geistlicher Personen Bücher, deren Einband mit einem

Beutel versehen ist, die oft kostbar verziert, zum stattlichen

Aussehen derselben nicht wenig beitragen. Derlei Bücher haben sich

Es lag somit ganz nahe, dass die spätere Zeit das Kreuz als

redendesXVappen desStiftesHeiligenkreuz annahm, uttd dass man

durch dieaufdcmKreuzeliegcnde Hand andeuten wollte, dassdurch

dassetbedasHeil, der Segen in die Welt kam. Es ist diese Dar-

stellung, so wie diese Deutung eine der Symbolik des Mittelalters

keineswegs fremde, wofür sich positive Belege anführen lassen. Als

nämlich das Grabmahl Kaisers Lothar II., welcher im Jahre 1137

starh, und in dem von ihm gestifteten Kloster Königslutter heigesetzt

wurde, im Jahre 1620 eröffnet wurde, fand sich darin nebst einem

Schwerte, einen bleiernen Reichsapfel mit eisernem Kreuze und einer

beschriebenen Bleiplatte, auch ein silberner und vergoldeter Kelch

mit einer gleichen Patene vor; auf letzterer befand sich ein Kreuz

und darauf eine segnende Hand mit derUmschrift in gothischer

Majuskel: DEXTERA. SVM1 PATRISi) — Auf einem Grabsteine

des Simon von Slitese vom Jahre 1170 in Fulda befindet sich über

dem Wappenschilde in einem Kreise eine aus Wolken hcrahrei-

chende segnende Hand, die ebenfalls auf einem Kreuze ruht, mit der

Umschrift in gothischer Majuskel: DEXTEBA DNI FEC1T VIRTV-

TEM'). Endlich führte das Stift Heiligenkreuz zu Hunefcld im

Fuldaischen eine ganz gleiche Darstellung, wie das Wappen unseres

Stiftes Heiligenkreuz, bereits auf einem Siegel vom Jahre 1267,

nämlich ein Kreuz mit Strahlen und darauf eine segnende Hand,

das Siegel hat in gothischer Majuskel zwischen Perlenlinien die

Umschrift: SigillumEcel.S.CrucisinHunevelfS).

Die gleiche Idee liegt wohl auch der segnenden Hand mit dem

Kreuznimbus auf dem Zweitältesten Siegel des Benedictinerstiftes

Göitweig zu Grunde 4).

Die Staupsäule in Breslau.

Lhiter die wenigen noch erhaltenen Denkmäler mittelalterlicher

Rechtspflege verdient die Breslauer Staupsäule eine besondere Beach-

tung, weil sie auch architektonisch verziert, der einzige Best der

alten Schandpfähle ist. Wenigstens sind mir aus anderen Städten

keine ähnlichen Monumente bekannt.

Auf drei Stufen erhebt sich vor dem Rathhause diese etwa 20 Fuss

hohe Säule, deren Schaft viereckig, ähnlich den Fialenleitern profilirt

ist. DerobereTheil, der aui'einerAuskragung ruht,ist lOeckig, eine

Form, die mit der des viereckigen Unterbaues sich sehr schlecht in

Einklang bringen lässt. Das Nähere der Consti uction ist aus der bei-

gefügten Zeichnung (Fig. 1) zu ersehen. Das ganze Monument ist

aus Sandstein im Jahre 1492 errichtet und im XYII. und

XIX. Jahrhunderts renovirt worden. Vor der letzten Restauration

konnte man noch Reste von Ketten an dem Schafte des Schand-

pfahls wahrnehmen, mit denen wahrscheinlich die zum Pranger

Yerurtheilten angeschlossen wurden. Im Jahre 1848 war die

ursprüngliche Bedeutung der Säule noch sowenig vergessen,

dass das Volk missliebige Persönlichkeiten wenigstens in efHgie

daran an den Pranger stellte.

Staupsäule heisst sie im Munde des Volkes, da an ihr Verbrecher

mit Ruthen gestäupt wurden. Auf diese Bestimmung deutet auch das

Figlirchen hin, welches die ganze Säule krönt. Augenscheinlich stellt

es einen Büttel vor. Uber die Bekleidung desselben kann man nichts

Genaueres mittheilen, da bei der gelingen Grösse (etwa 2 Fuss) und

der Höhe, in der es angebracht ist, man nicht deutlich die Bekleidung

1) See länder Nicolaus, Schriften der deutschen Münzen mittetalterlicher

Zeif.4.Hannover 742. S. lt4undTaf.f?Fig. 1.

2) Seetändert.c.Taf.BFig.3.

3) Seeländer t. c. Taf. Z? Fig. 4 nach Schanat, Hietarchia, Futdens.

S. 284.

4) JahrbuchlH, Nr. 14,Fig.8.

sehen kann. Mir scheint es, dass es in einer Rüstung gehüllt ist. ln

der rechten hält er den Staupbesen, an der linken Seite hängt ein

langes zweihändiges Schwert. Das Haupt ist mit dichtem Haar bedeckt

! 'äy

(fig. i.)

und ein Schnurrbart an dem nicht hässlichen Gesicht zu unter-

scheiden. Das Fähnchen, welches in den Kopf des Büttels eingelassen,

zeigt ein W (Wratislavia).

Vielleicht istdiesekleine Statuette die nussverstandeneNach-

bildung eines Roland oder Ruotlandhildes. Zöptl führt ja in seinen

„Rechtsalterthümern" (3. Theil) mehrere solche Rolandssäulen an,

deren wahre Bestimmung dem Bildhauer schon unklar gewesen, und

diedesshalb vom ursprünglichenTypus mehr oder weniger abweichen.

Für meine Annahme dürfte noch der Umstand zeugen, dass,

wie Herr Referendarius Wendroth mir mittheilte, in den Urkunden

dieses Bild unter dem Namen miles vorkommt.

Alwin Schultz.

Merkwürdiger Büchereinband vom Jahre 147t.

Auf Bildern des XV. Jahrhunderts sieht man häußg in Begleitung

heiliger oder geistlicher Personen Bücher, deren Einband mit einem

Beutel versehen ist, die oft kostbar verziert, zum stattlichen

Aussehen derselben nicht wenig beitragen. Derlei Bücher haben sich