oder nbcr es tritt dic menschliche Gcftnlt nllcin >n

Erschcinung, dnS Gefäß wird zur Zicrvnse, die schönen

Formen des menschlichen Körpers wirken durch sich selbst.

Wie sich lnngsnm, ohne die Umrißlinicn zu berühren,

plnstische Menschenformen in die Gefnßkunst einschleichen,

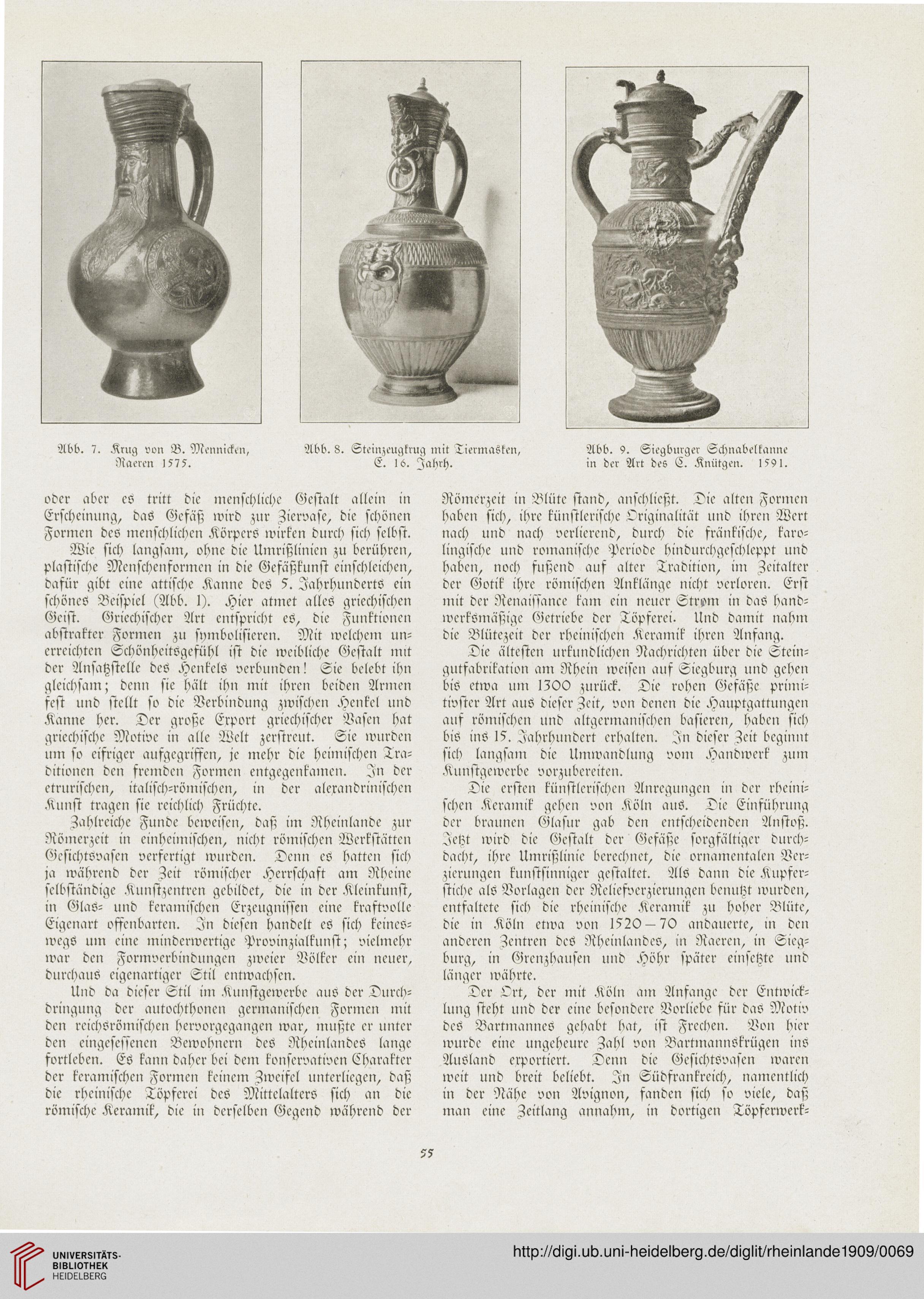

dnsür gibt eine attische Kanne des 5. Jahrhunderts ein

schöncs Beispiel (Abb. I). Hier ntmet nlles griechischen

Geist. Griechischer Art entspricht es, die Funktioncn

abstrnkter Formen zu symbolisieren. Mit welchem un-

crrcichten Schönhcitsgesühl ist die weibliche Gestnlt uut

der Ansntzstelle des Henkcls verbunden! Sie belebt ihn

gleichsnm; denn sie hält ihn mit ihren beiden Armen

sest und stellt so die Verbindung zwischen Henkel und

Knnne her. Der große Export griechischer Vnsen hat

griechische Motive in alle Welt zerstreut. Sie wurden

um so cisriger nufgegriffen, jc mehr die heimischen Trn-

ditionen den frcmdcn Formen entgegenknmcn. Jn der

etrurischen, italisch-römischen, in der alexnndrinischen

Kunst trngen sie reichlich Früchtc.

Znhlreiche Fundc bcweisen, dnß im Rheinlnnde zur

Römerzeit in einheimischen, nicht römischen Werkstätten

GcsichtSvnsen verscrtigt wurdcn. Dcnn cS hnttcn sich

jn während der Zeit römischer Herrschaft nm Rheine

selbftändige Kunstzentren gebildet, die in der Kleinkunst,

in Glns- und kernmischen Erzeugnissen eine krnstvolle

Eigcnnrt offcnbarten. Jn diesen hnndelt eö sich keincs-

wegs um eine minderwertige Provinzialkunst; vielmehr

wnr deu Formverbindungen zweier Dölker ein ncuer,

durchnuS eigcnartigcr Stil entwnchscn.

Und da dieser Stil im Kunstgewerbe nus der Durch-

dringung dcr nutochthonen germnnischen Formcn mil

dcn rcichörömischen hervorgcgnngen wnr, nmßte cr unter

den eingesessencn Bewobncrn deö Rheinlnndes lnnge

sortleben. Es knnn dnher bei dcm konscrvntiven Chnrnktcr

der kernmischen Forinen keincm Zweifel unterliegen, dnß

die rhcinische Töpserei des Mittclalters sich nn dic

römische Kernmik, die in derselbcn Gegend währcnd der

Römerzeit in Blütc stnnd, nnschlicßt. Dic nlten Formcn

hnbcn sich, ihrc künstlerische Originnlitnt und ihren Wert

nnch und nach vcrlicrcnd, durch die sränkische, knro-

lingische und romnnische Periode hindurchgeschleppt und

hnbcn, noch sußend nus nlter Trndition, im Zeitnlter

der Gotik ihre römischen Anklnnge m'cht verloren. Erst

mit der Rennissnnce knm ein neucr Strom in dns hnnd-

wcrkömäßige Getriebe der Töpserei. llnd dnmit nnbm

die Blütczeit der rheinischcn Kernnn'k ihren Ansnng.

Die ältestcn urkundlichen Nnchrichtcn über die Stein-

gutsnbrikntion nm Rhein weisen nus Siegburg und gehen

bis etwn um IZOO zurück. Die rohen Gesnßc prinn'-

tivster Art nus dieser Zcit, von dencn die Hnuptgnttungen

aus römischen und nltgcrmnnischen bnsicrcn, habcn sich

bis ins 15. Jnhrhundert crhnlten. Jn dicser Zeit beginnt

sich lnngsnm die Umwnndlung vom Hnndwerk zum

Kunstgewerbe vorzubereiten.

Die crsten künstlcrischen Anrcgungcn in dcr rhcini-

schen Kernmik gehen von Köln nus. Die Einsührung

der brnunen Glnsur gnb den entscheidenden Austoß.

Ietzt wird die Gcstnlt der Gcsäße sorgsältigcr durch-

dncht, ihre Umrißlim'e berechnct, dic ornnmentnlen Vcr-

zierungen kunstsinniger gestaltet. Als dann die Kupser-

stiche nls Vorlngen dcr Rcliefvcrzierungen benutzt wurden,

entfnltcte sich dic rhcim'sche Kernmik zu hoher Blütc,

die in Köln etwa von I52O —70 andauerte, in den

nndcren Ientren dcs Rheinlnndcs, in Rnercn, in Sicg-

burg, in Grcnzbnusen und Höhr später einsetzte und

länger währte.

Der Ort, der mit Köln nm Anfnngc dcr Entwick-

lung steht und dcr eine besondere Vorliebe sür dns Moti'v

des Bartmnnnes gehnbt hnt, ist Frechen. Von hier

wurde einc ungeheure Iahl von Bnrtmnnnskrügen ins

Auslnnd exporticrt. Denn dic Gesichtsvnsen wnrcn

weit und breit beliebt. Jn Südfrankreich, namentlich

in der Nnhe von Avignon, fanden sich so viele, dnß

mnn eine Ieitlnng nnnahm, in dortigen Töpferwerk-

?5

Erschcinung, dnS Gefäß wird zur Zicrvnse, die schönen

Formen des menschlichen Körpers wirken durch sich selbst.

Wie sich lnngsnm, ohne die Umrißlinicn zu berühren,

plnstische Menschenformen in die Gefnßkunst einschleichen,

dnsür gibt eine attische Kanne des 5. Jahrhunderts ein

schöncs Beispiel (Abb. I). Hier ntmet nlles griechischen

Geist. Griechischer Art entspricht es, die Funktioncn

abstrnkter Formen zu symbolisieren. Mit welchem un-

crrcichten Schönhcitsgesühl ist die weibliche Gestnlt uut

der Ansntzstelle des Henkcls verbunden! Sie belebt ihn

gleichsnm; denn sie hält ihn mit ihren beiden Armen

sest und stellt so die Verbindung zwischen Henkel und

Knnne her. Der große Export griechischer Vnsen hat

griechische Motive in alle Welt zerstreut. Sie wurden

um so cisriger nufgegriffen, jc mehr die heimischen Trn-

ditionen den frcmdcn Formen entgegenknmcn. Jn der

etrurischen, italisch-römischen, in der alexnndrinischen

Kunst trngen sie reichlich Früchtc.

Znhlreiche Fundc bcweisen, dnß im Rheinlnnde zur

Römerzeit in einheimischen, nicht römischen Werkstätten

GcsichtSvnsen verscrtigt wurdcn. Dcnn cS hnttcn sich

jn während der Zeit römischer Herrschaft nm Rheine

selbftändige Kunstzentren gebildet, die in der Kleinkunst,

in Glns- und kernmischen Erzeugnissen eine krnstvolle

Eigcnnrt offcnbarten. Jn diesen hnndelt eö sich keincs-

wegs um eine minderwertige Provinzialkunst; vielmehr

wnr deu Formverbindungen zweier Dölker ein ncuer,

durchnuS eigcnartigcr Stil entwnchscn.

Und da dieser Stil im Kunstgewerbe nus der Durch-

dringung dcr nutochthonen germnnischen Formcn mil

dcn rcichörömischen hervorgcgnngen wnr, nmßte cr unter

den eingesessencn Bewobncrn deö Rheinlnndes lnnge

sortleben. Es knnn dnher bei dcm konscrvntiven Chnrnktcr

der kernmischen Forinen keincm Zweifel unterliegen, dnß

die rhcinische Töpserei des Mittclalters sich nn dic

römische Kernmik, die in derselbcn Gegend währcnd der

Römerzeit in Blütc stnnd, nnschlicßt. Dic nlten Formcn

hnbcn sich, ihrc künstlerische Originnlitnt und ihren Wert

nnch und nach vcrlicrcnd, durch die sränkische, knro-

lingische und romnnische Periode hindurchgeschleppt und

hnbcn, noch sußend nus nlter Trndition, im Zeitnlter

der Gotik ihre römischen Anklnnge m'cht verloren. Erst

mit der Rennissnnce knm ein neucr Strom in dns hnnd-

wcrkömäßige Getriebe der Töpserei. llnd dnmit nnbm

die Blütczeit der rheinischcn Kernnn'k ihren Ansnng.

Die ältestcn urkundlichen Nnchrichtcn über die Stein-

gutsnbrikntion nm Rhein weisen nus Siegburg und gehen

bis etwn um IZOO zurück. Die rohen Gesnßc prinn'-

tivster Art nus dieser Zcit, von dencn die Hnuptgnttungen

aus römischen und nltgcrmnnischen bnsicrcn, habcn sich

bis ins 15. Jnhrhundert crhnlten. Jn dicser Zeit beginnt

sich lnngsnm die Umwnndlung vom Hnndwerk zum

Kunstgewerbe vorzubereiten.

Die crsten künstlcrischen Anrcgungcn in dcr rhcini-

schen Kernmik gehen von Köln nus. Die Einsührung

der brnunen Glnsur gnb den entscheidenden Austoß.

Ietzt wird die Gcstnlt der Gcsäße sorgsältigcr durch-

dncht, ihre Umrißlim'e berechnct, dic ornnmentnlen Vcr-

zierungen kunstsinniger gestaltet. Als dann die Kupser-

stiche nls Vorlngen dcr Rcliefvcrzierungen benutzt wurden,

entfnltcte sich dic rhcim'sche Kernmik zu hoher Blütc,

die in Köln etwa von I52O —70 andauerte, in den

nndcren Ientren dcs Rheinlnndcs, in Rnercn, in Sicg-

burg, in Grcnzbnusen und Höhr später einsetzte und

länger währte.

Der Ort, der mit Köln nm Anfnngc dcr Entwick-

lung steht und dcr eine besondere Vorliebe sür dns Moti'v

des Bartmnnnes gehnbt hnt, ist Frechen. Von hier

wurde einc ungeheure Iahl von Bnrtmnnnskrügen ins

Auslnnd exporticrt. Denn dic Gesichtsvnsen wnrcn

weit und breit beliebt. Jn Südfrankreich, namentlich

in der Nnhe von Avignon, fanden sich so viele, dnß

mnn eine Ieitlnng nnnahm, in dortigen Töpferwerk-

?5