1891.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

390

meinen arbeitete die Skulptur auch während des

Mittelalters mit einheitlichem Material. Solche

Bildwerke, bei denen ein Holzkern mit einer

in Metallblech bestehenden Bekleidung über-

zogen wurde, machen hiervon nur scheinbar

eine Ausnahme, indem der Holzkern blos als

verdeckter Träger der das Bildwerk bildenden

Metallumhüllung auftritt. Die Verwendung von

Stein oder Holz

erscheint als die

Regel bei den

mittelalterlichen

Bildwerken, die

dann meist auf

Kreidegrund mit

reicher Bema-

lung versehen

wurden. Dafs da-

neben aber auch

die andere mit

verschiedenarti-

gen Materialien

arbeitende Tech-

nik nicht ganz

aufser Uebung

gekommen ist,

dafür gibt es im-

merhin noch ein-

■ zelne, wenn auch

selteneBeispiele.

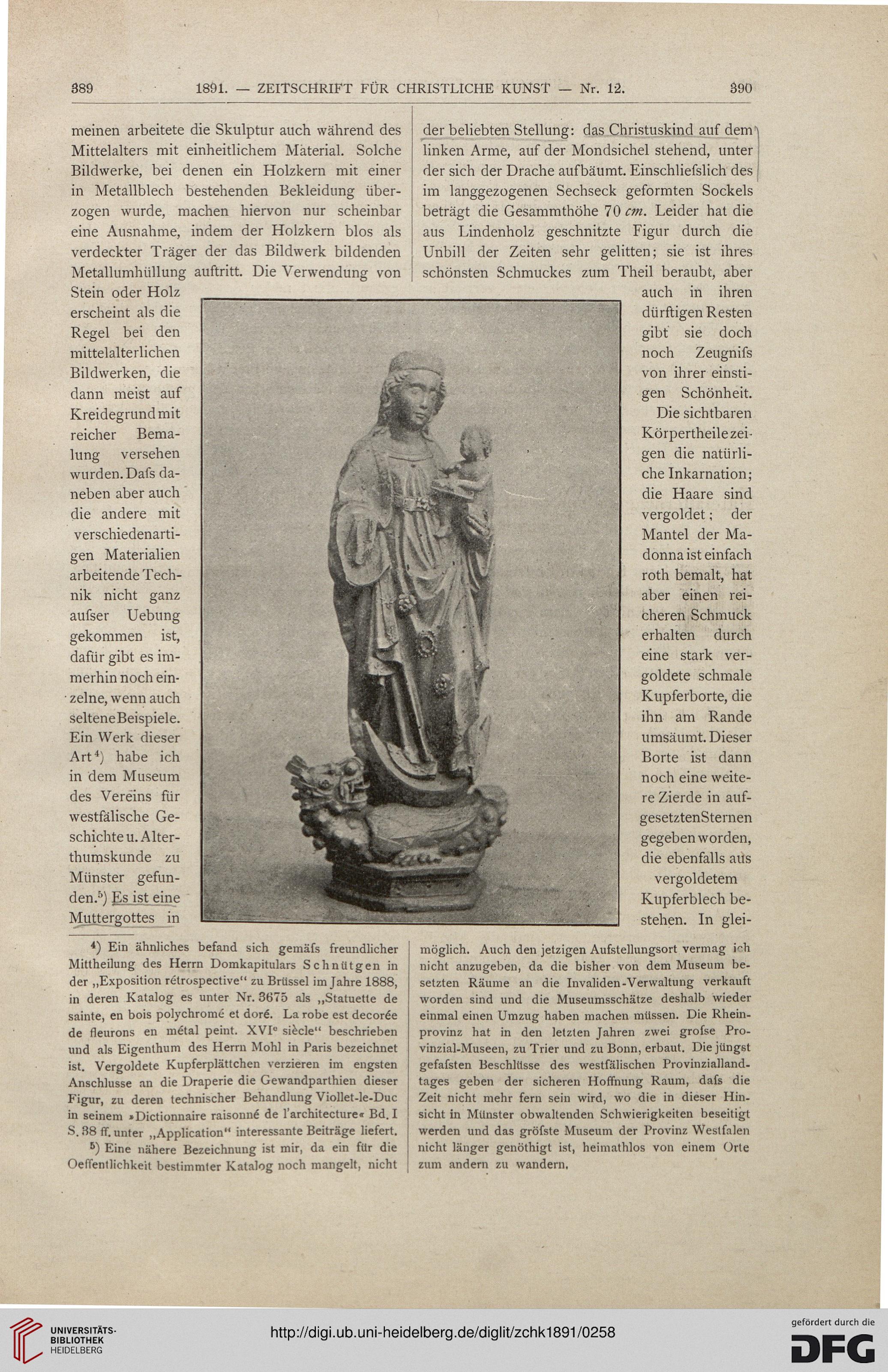

Ein Werk dieser

Art4) habe ich

in dem Museum

des Vereins für

westfälische Ge-

schichte u.Alter-

thumskunde zu

Münster gefun-

den.5) Es ist eine

Muttergottes in

*) Ein ähnliches befand sich gemäfs freundlicher

Mittheilung des Herrn Domkapitulars Schnütgen in

der „Exposition relrospective" zu Brüssel im Jahre 1888,

in deren Katalog es unter Nr. 3675 als „Statuette de

sainte, en bois polychrome et dore\ La robe est decore'e

de fleurons en metal peint. XVI" siecle" beschrieben

und als Eigenlhum des Herrn Mohl in Paris bezeichnet

ist. Vergoldete Kupferplättchen verzieren im engsten

Anschlüsse an die Draperie die Gewandparthien dieser

Figur, zu deren technischer Behandlung Viollet-le-Duc

in seinem »Dictionnaire raisonne de l'architecture« Bd. I

S. 38 ff. unter „Application" interessante Beiträge liefert.

5) Eine nähere Bezeichnung ist mir, da ein für die

Öffentlichkeit bestimmter Katalog noch mangelt, nicht

der beliebten Stellung: das Christuskind auf dem^

linken Arme, auf der Mondsichel stehend, unter

der sich der Drache aufbäumt. Einschliefslich des

im langgezogenen Sechseck geformten Sockels

beträgt die Gesammthöhe 70 cm. Leider hat die

aus Lindenholz geschnitzte Figur durch die

Unbill der Zeiten sehr gelitten; sie ist ihres

schönsten Schmuckes zum Theil beraubt, aber

auch in ihren

dürftigen Resten

gibt sie doch

noch Zeugnifs

von ihrer einsti-

gen Schönheit.

Die sichtbaren

Körpertheilezei-

gen die natürli-

che Inkarnation;

die Haare sind

vergoldet; der

Mantel der Ma-

donna ist einfach

roth bemalt, hat

aber einen rei-

cheren Schmuck

erhalten durch

eine stark ver-

goldete schmale

Kupferborte, die

ihn am Rande

umsäumt. Dieser

Borte ist dann

noch eine weite-

re Zierde in auf-

gesetztenSternen

gegeben worden,

die ebenfalls aus

vergoldetem

Kupferblech be-

stehen. In glei-

möglich. Auch den jetzigen Aufstellungsort vermag i'-h

nicht anzugeben, da die bisher von dem Museum be-

setzten Räume an die Invaliden-Verwaltung verkauft

worden sind und die Museumsschätze deshalb wieder

einmal einen Umzug haben machen müssen. Die Rhein-

provinz hat in den letzten Jahren zwei grofse Pro-

vinzial-Museen, zu Trier und zu Bonn, erbaut. Die jüngst

gefafsten Beschlüsse des westfälischen Provinzialland-

tages geben der sicheren Hoffnung Raum, dafs die

Zeit nicht mehr fern sein wird, wo die in dieser Hin-

sicht in Münster obwaltenden Schwierigkeiten beseitigt

werden und das gröfste Museum der Provinz Westfalen

nicht länger genöthigt ist, heimathlos von einem Orte

zum andern zu wandern.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

390

meinen arbeitete die Skulptur auch während des

Mittelalters mit einheitlichem Material. Solche

Bildwerke, bei denen ein Holzkern mit einer

in Metallblech bestehenden Bekleidung über-

zogen wurde, machen hiervon nur scheinbar

eine Ausnahme, indem der Holzkern blos als

verdeckter Träger der das Bildwerk bildenden

Metallumhüllung auftritt. Die Verwendung von

Stein oder Holz

erscheint als die

Regel bei den

mittelalterlichen

Bildwerken, die

dann meist auf

Kreidegrund mit

reicher Bema-

lung versehen

wurden. Dafs da-

neben aber auch

die andere mit

verschiedenarti-

gen Materialien

arbeitende Tech-

nik nicht ganz

aufser Uebung

gekommen ist,

dafür gibt es im-

merhin noch ein-

■ zelne, wenn auch

selteneBeispiele.

Ein Werk dieser

Art4) habe ich

in dem Museum

des Vereins für

westfälische Ge-

schichte u.Alter-

thumskunde zu

Münster gefun-

den.5) Es ist eine

Muttergottes in

*) Ein ähnliches befand sich gemäfs freundlicher

Mittheilung des Herrn Domkapitulars Schnütgen in

der „Exposition relrospective" zu Brüssel im Jahre 1888,

in deren Katalog es unter Nr. 3675 als „Statuette de

sainte, en bois polychrome et dore\ La robe est decore'e

de fleurons en metal peint. XVI" siecle" beschrieben

und als Eigenlhum des Herrn Mohl in Paris bezeichnet

ist. Vergoldete Kupferplättchen verzieren im engsten

Anschlüsse an die Draperie die Gewandparthien dieser

Figur, zu deren technischer Behandlung Viollet-le-Duc

in seinem »Dictionnaire raisonne de l'architecture« Bd. I

S. 38 ff. unter „Application" interessante Beiträge liefert.

5) Eine nähere Bezeichnung ist mir, da ein für die

Öffentlichkeit bestimmter Katalog noch mangelt, nicht

der beliebten Stellung: das Christuskind auf dem^

linken Arme, auf der Mondsichel stehend, unter

der sich der Drache aufbäumt. Einschliefslich des

im langgezogenen Sechseck geformten Sockels

beträgt die Gesammthöhe 70 cm. Leider hat die

aus Lindenholz geschnitzte Figur durch die

Unbill der Zeiten sehr gelitten; sie ist ihres

schönsten Schmuckes zum Theil beraubt, aber

auch in ihren

dürftigen Resten

gibt sie doch

noch Zeugnifs

von ihrer einsti-

gen Schönheit.

Die sichtbaren

Körpertheilezei-

gen die natürli-

che Inkarnation;

die Haare sind

vergoldet; der

Mantel der Ma-

donna ist einfach

roth bemalt, hat

aber einen rei-

cheren Schmuck

erhalten durch

eine stark ver-

goldete schmale

Kupferborte, die

ihn am Rande

umsäumt. Dieser

Borte ist dann

noch eine weite-

re Zierde in auf-

gesetztenSternen

gegeben worden,

die ebenfalls aus

vergoldetem

Kupferblech be-

stehen. In glei-

möglich. Auch den jetzigen Aufstellungsort vermag i'-h

nicht anzugeben, da die bisher von dem Museum be-

setzten Räume an die Invaliden-Verwaltung verkauft

worden sind und die Museumsschätze deshalb wieder

einmal einen Umzug haben machen müssen. Die Rhein-

provinz hat in den letzten Jahren zwei grofse Pro-

vinzial-Museen, zu Trier und zu Bonn, erbaut. Die jüngst

gefafsten Beschlüsse des westfälischen Provinzialland-

tages geben der sicheren Hoffnung Raum, dafs die

Zeit nicht mehr fern sein wird, wo die in dieser Hin-

sicht in Münster obwaltenden Schwierigkeiten beseitigt

werden und das gröfste Museum der Provinz Westfalen

nicht länger genöthigt ist, heimathlos von einem Orte

zum andern zu wandern.