-*-4Ö> DIE JAHRHUNDERT-AUSSTELLUNG

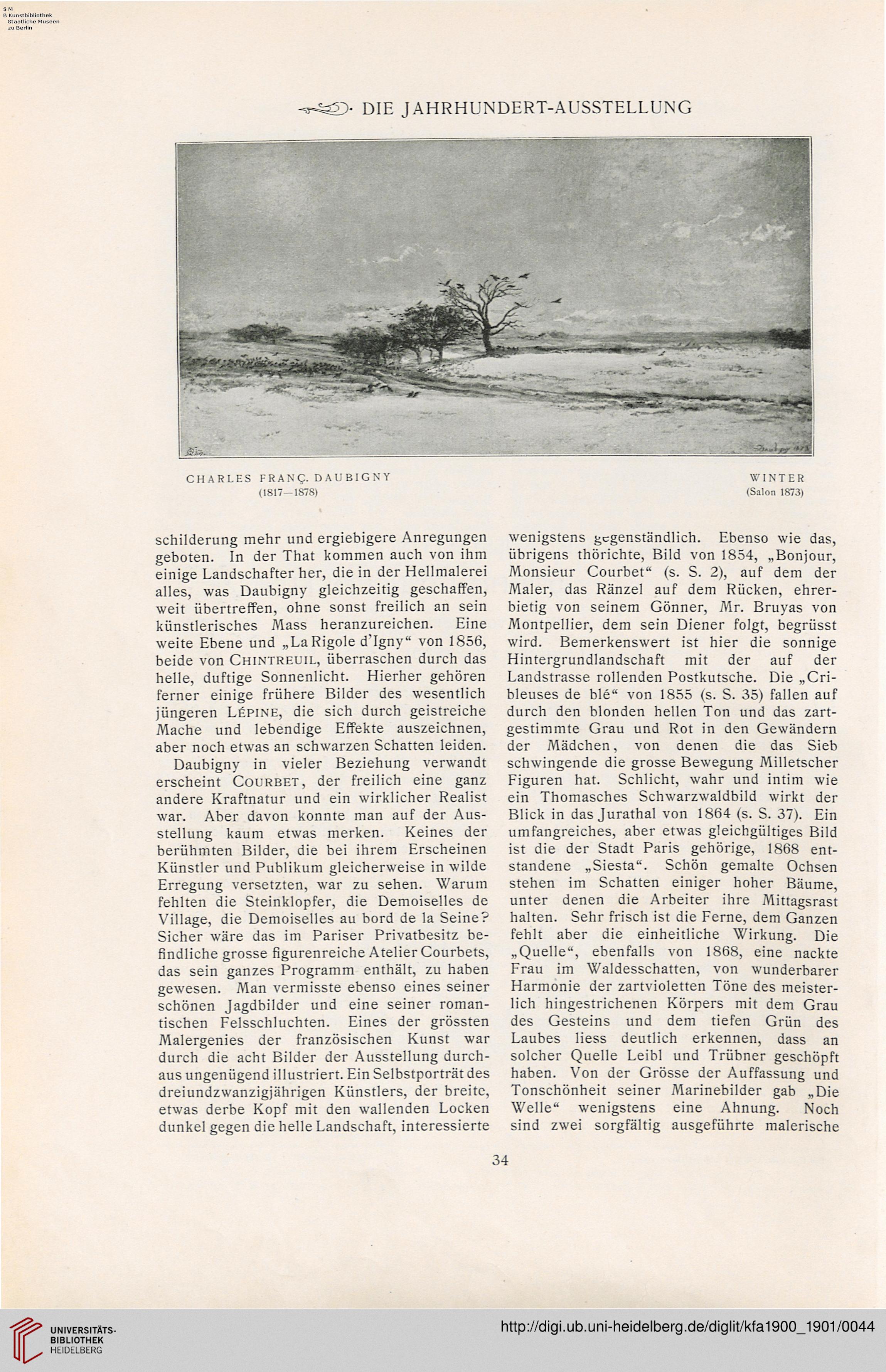

Schilderung mehr und ergiebigere Anregungen

geboten. In der That kommen auch von ihm

einige Landschafter her, die in der Hellmalerei

alles, was Daubigny gleichzeitig geschaffen,

weit übertreffen, ohne sonst freilich an sein

künstlerisches Mass heranzureichen. Eine

weite Ebene und „LaRigole dTgny" von 1856,

beide von Chintreuil, überraschen durch das

helle, duftige Sonnenlicht. Hierher gehören

ferner einige frühere Bilder des wesentlich

jüngeren Lepine, die sich durch geistreiche

Mache und lebendige Effekte auszeichnen,

aber noch etwas an schwarzen Schatten leiden.

Daubigny in vieler Beziehung verwandt

erscheint Courbet, der freilich eine ganz

andere Kraftnatur und ein wirklicher Realist

war. Aber davon konnte man auf der Aus-

stellung kaum etwas merken. Keines der

berühmten Bilder, die bei ihrem Erscheinen

Künstler und Publikum gleicherweise in wilde

Erregung versetzten, war zu sehen. Warum

fehlten die Steinklopfer, die Demoiselles de

Village, die Demoiselles au bord de la Seine?

Sicher wäre das im Pariser Privatbesitz be-

findliche grosse figurenreiche Atelier Courbets,

das sein ganzes Programm enthält, zu haben

gewesen. Man vermisste ebenso eines seiner

schönen Jagdbilder und eine seiner roman-

tischen Felsschluchten. Eines der grössten

Malergenies der französischen Kunst war

durch die acht Bilder der Ausstellung durch-

aus ungenügend illustriert. Ein Selbstporträt des

dreiundzwanzigjährigen Künstlers, der breite,

etwas derbe Kopf mit den wallenden Locken

dunkel gegen die helle Landschaft, interessierte

wenigstens gegenständlich. Ebenso wie das,

übrigens thörichte, Bild von 1854, „Bonjour,

Monsieur Courbet" (s. S. 2), auf dem der

Maler, das Ränzel auf dem Rücken, ehrer-

bietig von seinem Gönner, Mr. Bruyas von

Montpellier, dem sein Diener folgt, begrüsst

wird. Bemerkenswert ist hier die sonnige

Hintergrundlandschaft mit der auf der

Landstrasse rollenden Postkutsche. Die „Cri-

bleuses de ble" von 1855 (s. S. 35) fallen auf

durch den blonden hellen Ton und das zart-

gestimmte Grau und Rot in den Gewändern

der Mädchen, von denen die das Sieb

schwingende die grosse Bewegung Milletscher

Figuren hat. Schlicht, wahr und intim wie

ein Thomasches Schwarzwaldbild wirkt der

Blick in das Jurathal von 1864 (s. S. 37). Ein

umfangreiches, aber etwas gleichgültiges Bild

ist die der Stadt Paris gehörige, 1868 ent-

standene „Siesta". Schön gemalte Ochsen

stehen im Schatten einiger hoher Bäume,

unter denen die Arbeiter ihre Mittagsrast

halten. Sehr frisch ist die Ferne, dem Ganzen

fehlt aber die einheitliche Wirkung. Die

„Quelle", ebenfalls von 1868, eine nackte

Frau im Waldesschatten, von wunderbarer

Harmonie der zartvioletten Töne des meister-

lich hingestrichenen Körpers mit dem Grau

des Gesteins und dem tiefen Grün des

Laubes Hess deutlich erkennen, dass an

solcher Quelle Leibi und Trübner geschöpft

haben. Von der Grösse der Auffassung und

Tonschönheit seiner Marinebilder gab „Die

Welle" wenigstens eine Ahnung. Noch

sind zwei sorgfältig ausgeführte malerische

34

Schilderung mehr und ergiebigere Anregungen

geboten. In der That kommen auch von ihm

einige Landschafter her, die in der Hellmalerei

alles, was Daubigny gleichzeitig geschaffen,

weit übertreffen, ohne sonst freilich an sein

künstlerisches Mass heranzureichen. Eine

weite Ebene und „LaRigole dTgny" von 1856,

beide von Chintreuil, überraschen durch das

helle, duftige Sonnenlicht. Hierher gehören

ferner einige frühere Bilder des wesentlich

jüngeren Lepine, die sich durch geistreiche

Mache und lebendige Effekte auszeichnen,

aber noch etwas an schwarzen Schatten leiden.

Daubigny in vieler Beziehung verwandt

erscheint Courbet, der freilich eine ganz

andere Kraftnatur und ein wirklicher Realist

war. Aber davon konnte man auf der Aus-

stellung kaum etwas merken. Keines der

berühmten Bilder, die bei ihrem Erscheinen

Künstler und Publikum gleicherweise in wilde

Erregung versetzten, war zu sehen. Warum

fehlten die Steinklopfer, die Demoiselles de

Village, die Demoiselles au bord de la Seine?

Sicher wäre das im Pariser Privatbesitz be-

findliche grosse figurenreiche Atelier Courbets,

das sein ganzes Programm enthält, zu haben

gewesen. Man vermisste ebenso eines seiner

schönen Jagdbilder und eine seiner roman-

tischen Felsschluchten. Eines der grössten

Malergenies der französischen Kunst war

durch die acht Bilder der Ausstellung durch-

aus ungenügend illustriert. Ein Selbstporträt des

dreiundzwanzigjährigen Künstlers, der breite,

etwas derbe Kopf mit den wallenden Locken

dunkel gegen die helle Landschaft, interessierte

wenigstens gegenständlich. Ebenso wie das,

übrigens thörichte, Bild von 1854, „Bonjour,

Monsieur Courbet" (s. S. 2), auf dem der

Maler, das Ränzel auf dem Rücken, ehrer-

bietig von seinem Gönner, Mr. Bruyas von

Montpellier, dem sein Diener folgt, begrüsst

wird. Bemerkenswert ist hier die sonnige

Hintergrundlandschaft mit der auf der

Landstrasse rollenden Postkutsche. Die „Cri-

bleuses de ble" von 1855 (s. S. 35) fallen auf

durch den blonden hellen Ton und das zart-

gestimmte Grau und Rot in den Gewändern

der Mädchen, von denen die das Sieb

schwingende die grosse Bewegung Milletscher

Figuren hat. Schlicht, wahr und intim wie

ein Thomasches Schwarzwaldbild wirkt der

Blick in das Jurathal von 1864 (s. S. 37). Ein

umfangreiches, aber etwas gleichgültiges Bild

ist die der Stadt Paris gehörige, 1868 ent-

standene „Siesta". Schön gemalte Ochsen

stehen im Schatten einiger hoher Bäume,

unter denen die Arbeiter ihre Mittagsrast

halten. Sehr frisch ist die Ferne, dem Ganzen

fehlt aber die einheitliche Wirkung. Die

„Quelle", ebenfalls von 1868, eine nackte

Frau im Waldesschatten, von wunderbarer

Harmonie der zartvioletten Töne des meister-

lich hingestrichenen Körpers mit dem Grau

des Gesteins und dem tiefen Grün des

Laubes Hess deutlich erkennen, dass an

solcher Quelle Leibi und Trübner geschöpft

haben. Von der Grösse der Auffassung und

Tonschönheit seiner Marinebilder gab „Die

Welle" wenigstens eine Ahnung. Noch

sind zwei sorgfältig ausgeführte malerische

34