Ei-triaHE&rwnBStiS

BQffl

•;•■;

1

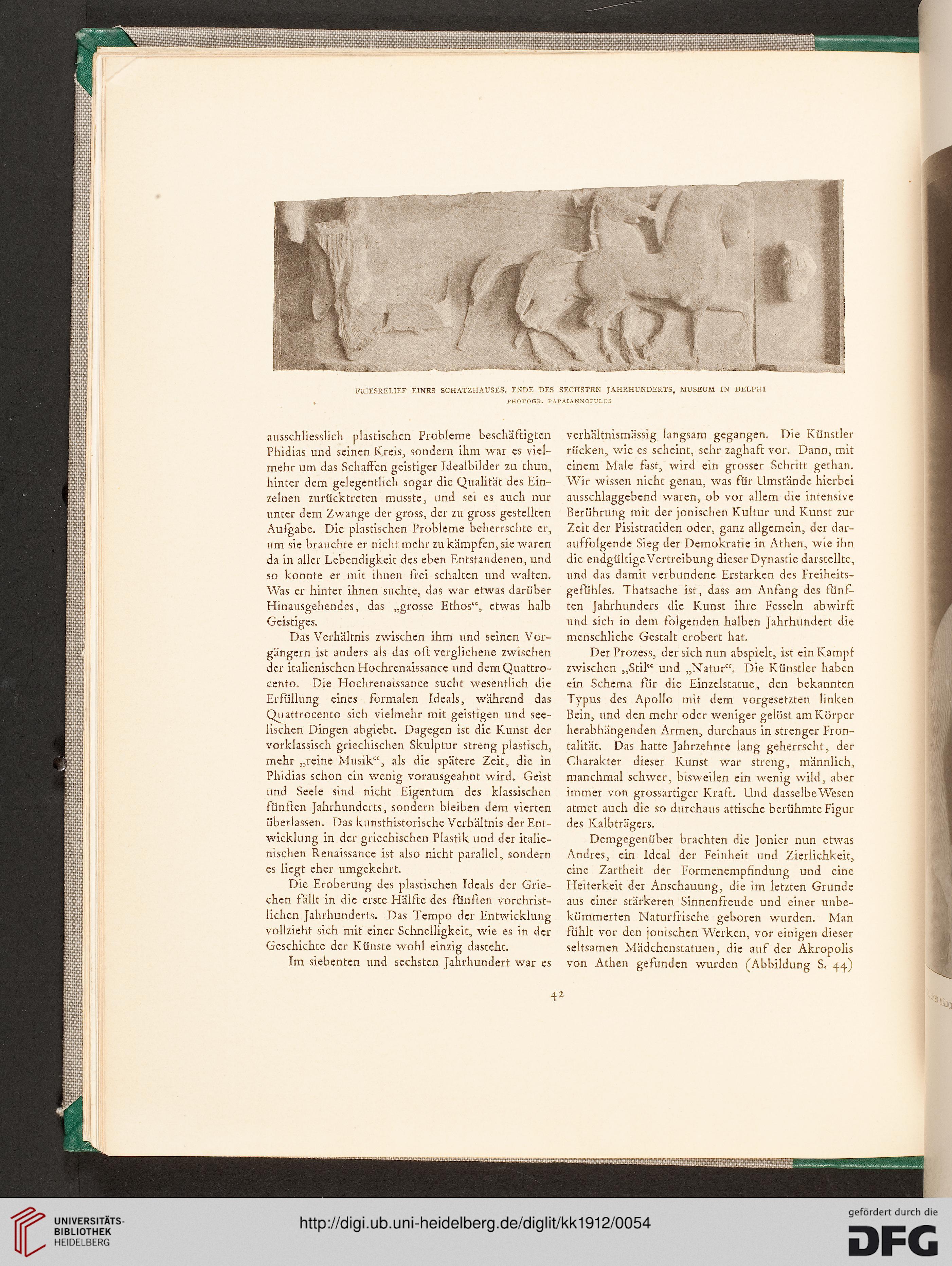

FRIESRELIEF EINES SCHATZHAUSES. ENDE DES SECHSTEN JAHRHUNDERTS, MUSEUM IN DELPHI

PHOTOGR. TAPAIANNOrULOS

m

na

ausschliesslich plastischen Probleme beschäftigten

Phidias und seinen Kreis, sondern ihm war es viel-

mehr um das Schaffen geistiger Idealbilder zu thun,

hinter dem gelegentlich sogar die Qualität des Ein-

zelnen zurücktreten musste, und sei es auch nur

unter dem Zwange der gross, der zu gross gestellten

Aufgabe. Die plastischen Probleme beherrschte er,

um sie brauchte er nicht mehr zu kämpfen, sie waren

da in aller Lebendigkeit des eben Entstandenen, und

so konnte er mit ihnen frei schalten und walten.

Was er hinter ihnen suchte, das war etwas darüber

Hinausgehendes, das „grosse Ethos", etwas halb

Geistiges.

Das Verhältnis zwischen ihm und seinen Vor-

gängern ist anders als das oft verglichene zwischen

der italienischen Hochrenaissance und dem Quattro-

cento. Die Hochrenaissance sucht wesentlich die

Erfüllung eines formalen Ideals, während das

Quattrocento sich vielmehr mit geistigen und see-

lischen Dingen abgiebt. Dagegen ist die Kunst der

vorklassisch griechischen Skulptur streng plastisch,

mehr „reine Musik", als die spätere Zeit, die in

Phidias schon ein wenig vorausgeahnt wird. Geist

und Seele sind nicht Eigentum des klassischen

fünften Jahrhunderts, sondern bleiben dem vierten

überlassen. Das kunsthistorische Verhältnis der Ent-

wicklung in der griechischen Plastik und der italie-

nischen Renaissance ist also nicht parallel, sondern

es liegt eher umgekehrt.

Die Eroberung des plastischen Ideals der Grie-

chen fällt in die erste Hälfte des fünften vorchrist-

lichen Jahrhunderts. Das Tempo der Entwicklung

vollzieht sich mit einer Schnelligkeit, wie es in der

Geschichte der Künste wohl einzig dasteht.

Im siebenten und sechsten Jahrhundert war es

verhältnismässig langsam gegangen. Die Künstler

rücken, wie es scheint, sehr zaghaft vor. Dann, mit

einem Male fast, wird ein grosser Schritt gethan.

Wir wissen nicht genau, was für Umstände hierbei

ausschlaggebend waren, ob vor allem die intensive

Berührung mit der jonischen Kultur und Kunst zur

Zeit der Pisistratiden oder, ganz allgemein, der dar-

auffolgende Sieg der Demokratie in Athen, wie ihn

die endgültige Vertreibung dieser Dynastie darstellte,

und das damit verbundene Erstarken des Freiheits-

gefühles. Thatsache ist, dass am Anfang des fünf-

ten Jahrhunders die Kunst ihre Fesseln abwirft

und sich in dem folgenden halben Jahrhundert die

menschliche Gestalt erobert hat.

DerProzess, der sich nun abspielt, ist ein Kampf

zwischen „Stil" und „Natur". Die Künstler haben

ein Schema für die Einzelstatue, den bekannten

Typus des Apollo mit dem vorgesetzten linken

Bein, und den mehr oder weniger gelöst am Körper

herabhängenden Armen, durchaus in strenger Fron-

talität. Das hatte Jahrzehnte lang geherrscht, der

Charakter dieser Kunst war streng, männlich,

manchmal schwer, bisweilen ein wenig wild, aber

immer von grossartiger Kraft. Und dasselbeWesen

atmet auch die so durchaus attische berühmte Figur

des Kalbträgers.

Demgegenüber brachten die Jonier nun etwas

Andres, ein Ideal der Feinheit und Zierlichkeit,

eine Zartheit der Formenempfindung und eine

Heiterkeit der Anschauung, die im letzten Grunde

aus einer stärkeren Sinnenfreude und einer unbe-

kümmerten Naturfrische geboren wurden. Man

fühlt vor den jonischen Werken, vor einigen dieser

seltsamen Mädchenstatuen, die auf der Akropolis

von Athen gefunden wurden (Abbildung S. 44)

BQffl

•;•■;

1

FRIESRELIEF EINES SCHATZHAUSES. ENDE DES SECHSTEN JAHRHUNDERTS, MUSEUM IN DELPHI

PHOTOGR. TAPAIANNOrULOS

m

na

ausschliesslich plastischen Probleme beschäftigten

Phidias und seinen Kreis, sondern ihm war es viel-

mehr um das Schaffen geistiger Idealbilder zu thun,

hinter dem gelegentlich sogar die Qualität des Ein-

zelnen zurücktreten musste, und sei es auch nur

unter dem Zwange der gross, der zu gross gestellten

Aufgabe. Die plastischen Probleme beherrschte er,

um sie brauchte er nicht mehr zu kämpfen, sie waren

da in aller Lebendigkeit des eben Entstandenen, und

so konnte er mit ihnen frei schalten und walten.

Was er hinter ihnen suchte, das war etwas darüber

Hinausgehendes, das „grosse Ethos", etwas halb

Geistiges.

Das Verhältnis zwischen ihm und seinen Vor-

gängern ist anders als das oft verglichene zwischen

der italienischen Hochrenaissance und dem Quattro-

cento. Die Hochrenaissance sucht wesentlich die

Erfüllung eines formalen Ideals, während das

Quattrocento sich vielmehr mit geistigen und see-

lischen Dingen abgiebt. Dagegen ist die Kunst der

vorklassisch griechischen Skulptur streng plastisch,

mehr „reine Musik", als die spätere Zeit, die in

Phidias schon ein wenig vorausgeahnt wird. Geist

und Seele sind nicht Eigentum des klassischen

fünften Jahrhunderts, sondern bleiben dem vierten

überlassen. Das kunsthistorische Verhältnis der Ent-

wicklung in der griechischen Plastik und der italie-

nischen Renaissance ist also nicht parallel, sondern

es liegt eher umgekehrt.

Die Eroberung des plastischen Ideals der Grie-

chen fällt in die erste Hälfte des fünften vorchrist-

lichen Jahrhunderts. Das Tempo der Entwicklung

vollzieht sich mit einer Schnelligkeit, wie es in der

Geschichte der Künste wohl einzig dasteht.

Im siebenten und sechsten Jahrhundert war es

verhältnismässig langsam gegangen. Die Künstler

rücken, wie es scheint, sehr zaghaft vor. Dann, mit

einem Male fast, wird ein grosser Schritt gethan.

Wir wissen nicht genau, was für Umstände hierbei

ausschlaggebend waren, ob vor allem die intensive

Berührung mit der jonischen Kultur und Kunst zur

Zeit der Pisistratiden oder, ganz allgemein, der dar-

auffolgende Sieg der Demokratie in Athen, wie ihn

die endgültige Vertreibung dieser Dynastie darstellte,

und das damit verbundene Erstarken des Freiheits-

gefühles. Thatsache ist, dass am Anfang des fünf-

ten Jahrhunders die Kunst ihre Fesseln abwirft

und sich in dem folgenden halben Jahrhundert die

menschliche Gestalt erobert hat.

DerProzess, der sich nun abspielt, ist ein Kampf

zwischen „Stil" und „Natur". Die Künstler haben

ein Schema für die Einzelstatue, den bekannten

Typus des Apollo mit dem vorgesetzten linken

Bein, und den mehr oder weniger gelöst am Körper

herabhängenden Armen, durchaus in strenger Fron-

talität. Das hatte Jahrzehnte lang geherrscht, der

Charakter dieser Kunst war streng, männlich,

manchmal schwer, bisweilen ein wenig wild, aber

immer von grossartiger Kraft. Und dasselbeWesen

atmet auch die so durchaus attische berühmte Figur

des Kalbträgers.

Demgegenüber brachten die Jonier nun etwas

Andres, ein Ideal der Feinheit und Zierlichkeit,

eine Zartheit der Formenempfindung und eine

Heiterkeit der Anschauung, die im letzten Grunde

aus einer stärkeren Sinnenfreude und einer unbe-

kümmerten Naturfrische geboren wurden. Man

fühlt vor den jonischen Werken, vor einigen dieser

seltsamen Mädchenstatuen, die auf der Akropolis

von Athen gefunden wurden (Abbildung S. 44)