CHRONIK

Zum 60. Geburtstag Meier-Graefes ziemt es sich,

auf die außerordentliche Wirkung hinzuweisen, die die

Schriften dieses in die Kunst Verliebten, dieser „Vorhut-

natur" in Deutschland während der letzten drei Jahrzehnte

hervorgebracht haben. Kein Kunstschriftsteller hat in so

hohem Maße die Fehler seiner Vorzüge, keiner aber auch

so sichtbar die Vorzüge seiner Fehler. Die ewige Jugend

seines Temperaments macht es schwer, an sechzig Lebens-

jahre zu glauben. Für die Kenntnis der besten französischen

und deutschen modernen Kunst hat Meier-Graefe Ent-

scheidendes getan. Wir alle verdanken der anregenden

Kraft seiner Feder vieles und hoffen, ihr in Zukunft noch

vieles danken zu können. Auch die Künstler schulden ihm

Dank. Indem er sich für begabte Künstler begeisterte, hat

er die Begriffe von Kunst überhaupt gereinigt. Und das ist

allen zugute gekommen.

Claude Monet, von dem der Louvre bisher nur eine

kleine Landschaft besaß, die ihm mit einer Schenkung vor

einigen Jahren zugefallen war, hat durch das energische Ein-

treten seines Freundes Clemenceau nun kurz nach seinem

Tode seinen Einzug in den großen Saal der französischen Ma-

lerei gehalten, wo sein Selbstbildnis jetzt gegenüber der Olym-

pia Manets einen Platz gefunden hat. Man kann dieser post-

humen Ehrung zustimmen, aber man braucht darum die Wahl

des Werkes nicht für eine glückliche zu halten. Auch mit

den beiden Bildern, die von den Erben des Künstlers dem

Louvre gestiftet wurden, ist der Meister noch keineswegs

zureichend vertreten. Denn diese

Bilder, die eine junge Frau mit

aufgespanntem Sonnenschirm auf

einer Wiesenkuppe vor weitem

Horizonte darstellen, gehören

nicht zu den hervorragendsten

und am meisten charakteristi-

schen Schöpfungen des Begrün-

ders der neuen Landschafts-

malerei in Frankreich. Denkt man

daran, mir wie viel Eifer die

Museen anderer Länder, und nicht

zuletzt die deutschen, bemüht

sind, die Kunst der Lebenden in

ihren Sammlungen zu zeigen, so

ist man immer wieder erstaunt,

zu sehen, daß die französischen

Galerien sich im wesentlichen

auf Schenkungen verlassen, wenn

es gilt, die großen Meister des

Impressionismus, deren Werke in

der ganzen Welt gesucht wer-

den, der weiteren Öffentlichkeit

ihres Heimatlandes vertraut zu

machen.

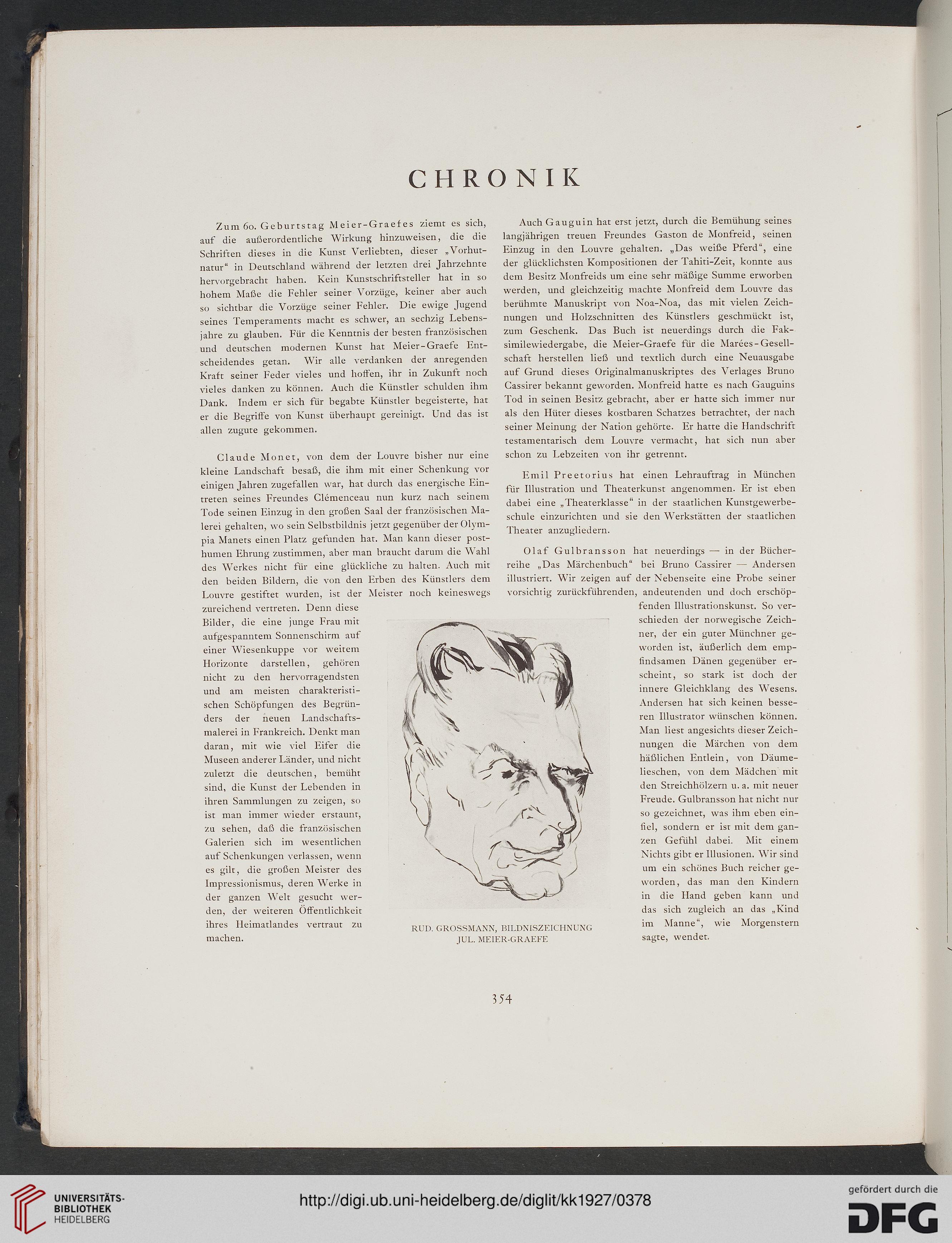

RUD. GROSSMANN, BILDNISZEICHNUNG

JUL. MEIER-GRAEFE

Auch Gauguin hat erst jetzt, durch die Bemühung seines

langjährigen treuen Freundes Gaston de Monfreid, seinen

Einzug in den Louvre gehalten. „Das weiße Pferd", eine

der glücklichsten Kompositionen der Tahiti-Zeit, konnte aus

dem Besitz Monfreids um eine sehr mäßige Summe erworben

werden, und gleichzeitig machte Monfreid dem Louvre das

berühmte Manuskript von Noa-Noa, das mit vielen Zeich-

nungen und Holzschnitten des Künstlers geschmückt ist,

zum Geschenk. Das Buch ist neuerdings durch die Fak-

similewiedergabe, die Meier-Graefe für die Marees-Gesell-

schaft herstellen ließ und textlich durch eine Neuausgabe

auf Grund dieses Originalmanuskriptes des Verlages Bruno

Cassirer bekannt geworden. Monfreid hatte es nach Gauguins

Tod in seinen Besitz gebracht, aber er hatte sich immer nur

als den Hüter dieses kostbaren Schatzes betrachtet, der nach

seiner Meinung der Nation gehörte. Er hatte die Handschrift

testamentarisch dem Louvre vermacht, hat sich nun aber

schon zu Lebzeiten von ihr getrennt.

Emil Preetorius hat einen Lehrauftrag in München

für Illustration und Theaterkunst angenommen. Er ist eben

dabei eine „Theaterklasse" in der staatlichen Kunstgewerbe-

schule einzurichten und sie den Werkstätten der staatlichen

Theater anzugliedern.

Olaf Gulbransson hat neuerdings — in der Bücher-

reihe „Das Märchenbuch" bei Bruno Cassirer — Andersen

illustriert. Wir zeigen auf der Nebenseite eine Probe seiner

vorsichtig zurückführenden, andeutenden und doch erschöp-

fenden Illustrationskunst. So ver-

schieden der norwegische Zeich-

ner, der ein guter Münchner ge-

worden ist, äußerlich dem emp-

findsamen Dänen gegenüber er-

scheint, so stark ist doch der

innere Gleichklang des Wesens.

Andersen hat sich keinen besse-

ren Illustrator wünschen können.

Man liest angesichts dieser Zeich-

nungen die Märchen von dem

häßlichen Entlein, von Däume-

lieschen, von dem Mädchen mit

den Streichhölzern u. a. mit neuer

Freude. Gulbransson hat nicht nur

so gezeichnet, was ihm eben ein-

fiel, sondern er ist mit dem gan-

zen Gefühl dabei. Mit einem

Nichts gibt er Illusionen. Wir sind

um ein schönes Buch reicher ge-

worden, das man den Kindern

in die Hand geben kann und

das sich zugleich an das „Kind

im Manne", wie Morgenstern

sagte, wendet.

354

Zum 60. Geburtstag Meier-Graefes ziemt es sich,

auf die außerordentliche Wirkung hinzuweisen, die die

Schriften dieses in die Kunst Verliebten, dieser „Vorhut-

natur" in Deutschland während der letzten drei Jahrzehnte

hervorgebracht haben. Kein Kunstschriftsteller hat in so

hohem Maße die Fehler seiner Vorzüge, keiner aber auch

so sichtbar die Vorzüge seiner Fehler. Die ewige Jugend

seines Temperaments macht es schwer, an sechzig Lebens-

jahre zu glauben. Für die Kenntnis der besten französischen

und deutschen modernen Kunst hat Meier-Graefe Ent-

scheidendes getan. Wir alle verdanken der anregenden

Kraft seiner Feder vieles und hoffen, ihr in Zukunft noch

vieles danken zu können. Auch die Künstler schulden ihm

Dank. Indem er sich für begabte Künstler begeisterte, hat

er die Begriffe von Kunst überhaupt gereinigt. Und das ist

allen zugute gekommen.

Claude Monet, von dem der Louvre bisher nur eine

kleine Landschaft besaß, die ihm mit einer Schenkung vor

einigen Jahren zugefallen war, hat durch das energische Ein-

treten seines Freundes Clemenceau nun kurz nach seinem

Tode seinen Einzug in den großen Saal der französischen Ma-

lerei gehalten, wo sein Selbstbildnis jetzt gegenüber der Olym-

pia Manets einen Platz gefunden hat. Man kann dieser post-

humen Ehrung zustimmen, aber man braucht darum die Wahl

des Werkes nicht für eine glückliche zu halten. Auch mit

den beiden Bildern, die von den Erben des Künstlers dem

Louvre gestiftet wurden, ist der Meister noch keineswegs

zureichend vertreten. Denn diese

Bilder, die eine junge Frau mit

aufgespanntem Sonnenschirm auf

einer Wiesenkuppe vor weitem

Horizonte darstellen, gehören

nicht zu den hervorragendsten

und am meisten charakteristi-

schen Schöpfungen des Begrün-

ders der neuen Landschafts-

malerei in Frankreich. Denkt man

daran, mir wie viel Eifer die

Museen anderer Länder, und nicht

zuletzt die deutschen, bemüht

sind, die Kunst der Lebenden in

ihren Sammlungen zu zeigen, so

ist man immer wieder erstaunt,

zu sehen, daß die französischen

Galerien sich im wesentlichen

auf Schenkungen verlassen, wenn

es gilt, die großen Meister des

Impressionismus, deren Werke in

der ganzen Welt gesucht wer-

den, der weiteren Öffentlichkeit

ihres Heimatlandes vertraut zu

machen.

RUD. GROSSMANN, BILDNISZEICHNUNG

JUL. MEIER-GRAEFE

Auch Gauguin hat erst jetzt, durch die Bemühung seines

langjährigen treuen Freundes Gaston de Monfreid, seinen

Einzug in den Louvre gehalten. „Das weiße Pferd", eine

der glücklichsten Kompositionen der Tahiti-Zeit, konnte aus

dem Besitz Monfreids um eine sehr mäßige Summe erworben

werden, und gleichzeitig machte Monfreid dem Louvre das

berühmte Manuskript von Noa-Noa, das mit vielen Zeich-

nungen und Holzschnitten des Künstlers geschmückt ist,

zum Geschenk. Das Buch ist neuerdings durch die Fak-

similewiedergabe, die Meier-Graefe für die Marees-Gesell-

schaft herstellen ließ und textlich durch eine Neuausgabe

auf Grund dieses Originalmanuskriptes des Verlages Bruno

Cassirer bekannt geworden. Monfreid hatte es nach Gauguins

Tod in seinen Besitz gebracht, aber er hatte sich immer nur

als den Hüter dieses kostbaren Schatzes betrachtet, der nach

seiner Meinung der Nation gehörte. Er hatte die Handschrift

testamentarisch dem Louvre vermacht, hat sich nun aber

schon zu Lebzeiten von ihr getrennt.

Emil Preetorius hat einen Lehrauftrag in München

für Illustration und Theaterkunst angenommen. Er ist eben

dabei eine „Theaterklasse" in der staatlichen Kunstgewerbe-

schule einzurichten und sie den Werkstätten der staatlichen

Theater anzugliedern.

Olaf Gulbransson hat neuerdings — in der Bücher-

reihe „Das Märchenbuch" bei Bruno Cassirer — Andersen

illustriert. Wir zeigen auf der Nebenseite eine Probe seiner

vorsichtig zurückführenden, andeutenden und doch erschöp-

fenden Illustrationskunst. So ver-

schieden der norwegische Zeich-

ner, der ein guter Münchner ge-

worden ist, äußerlich dem emp-

findsamen Dänen gegenüber er-

scheint, so stark ist doch der

innere Gleichklang des Wesens.

Andersen hat sich keinen besse-

ren Illustrator wünschen können.

Man liest angesichts dieser Zeich-

nungen die Märchen von dem

häßlichen Entlein, von Däume-

lieschen, von dem Mädchen mit

den Streichhölzern u. a. mit neuer

Freude. Gulbransson hat nicht nur

so gezeichnet, was ihm eben ein-

fiel, sondern er ist mit dem gan-

zen Gefühl dabei. Mit einem

Nichts gibt er Illusionen. Wir sind

um ein schönes Buch reicher ge-

worden, das man den Kindern

in die Hand geben kann und

das sich zugleich an das „Kind

im Manne", wie Morgenstern

sagte, wendet.

354