101

Der Apoll von Belvedere

102

ABB. 3. POSEIDON, MAUERN BAUEND

POMPEJAN1SCHES WANDGEMÄLDE

mäldes Tind^ Vf" ^po"° des pompejanischen Wandge-

gestellt unter Nummer 3 und 4 zusammen-

wird^ohf ohn!ideniFigUren auf ein Original zurückgehen,

werden- die h We es von )edem Betrachter zugegeben

des Gesichtes, SV'u K°pfeS' * selbst die Li"ien

mit dem Köcherband, die

Stellung der Füße, ja selbst die Form und die saubere

Ausfuhrung der Schuhe sind derartig übereinstimmend,

daß ein Zusammenhang zwischen beiden nicht abzuleugnen

ist1). Ja noch mehr. Wie vorher ausgeführt, hat Furt-

wangler erkannt, daß die rechte Hand einen Lorbeerzweig

halt; und genau so, wie es erst ganz vor kurzem für den

Apoll von Belvedere festgestellt ist, hält auch der Apollo

des Wandgemäldes in der rechten nach vorn gestreckten

Hand einen Zweig, der wohl als Lorbeerzweig bezeichnet

werden darf. Es fehlt allerdings auch nicht an Verschieden-

heiten. Daß der linke Arm mehr gesenkt ist, als bei der

Marmorstatue, dürfte weniger ins Gewicht fallen; sobald

wir nämlich annehmen, daß der Maler des Bildes den

Blick mehr von oben her auf die Statue richtete, dann

mußte ihm der linke Arm in einer tieferen Lage erscheinen2).

Dagegen ist die Lage des Gewandes sicher gründlich ver-

schieden. Die Chlamys ist auf dem pompejanischen Bilde

um den rechten Unterarm gerollt, zieht sich dann, die Scham

verdeckend, am Unterkörper vorbei und wird von der linken

Hand gehalten, während sie beim Apoll von Belvedere

von den Schultern her über den Rücken fallt und dann

über den linken Unterarm geworfen ist. Aber diese schein-

bar starke Verschiedenheit ist gerade erst recht geeignet,

die Ableitung beider Figuren von einem und demselben

Original zu erweisen. Die Statue war naturlich nicht

1) Der Versuch, den Freericks macht (a. a. O. S. 35).

die Füße des vatikanischen Apollo als nicht zugehörig zu

erweisen, wird durch das pompejanische Wandgemälde

völlig widerlegt.

2) Man kann daraus, daß der Apollo auf dem P°mPe"

janischen Bilde von hinten dargestellt ist, mlt j510"""6"

darauf schließen, daß die von dem betreffenden Maler

kopierte Statue frei stand, so daß sie von allen Seiten

auch von hinten, sichtbar war. Doch kommen wir dadurcn

{ür das wirkliche Original nicht weiter, da der Maler eine

antike Kopie zur Verfügung haben konnte.

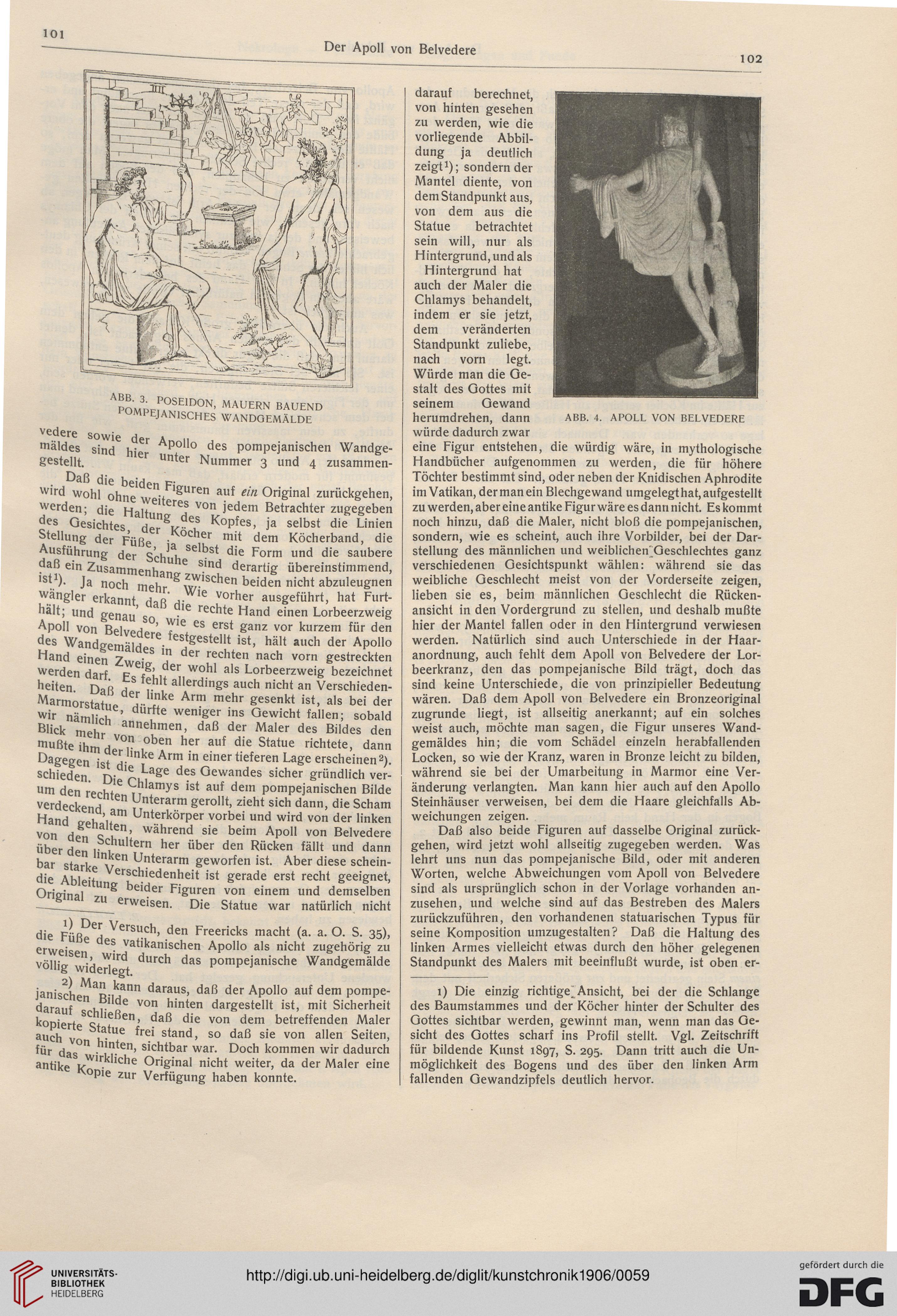

ABB. 4. APOLL VON BELVEDERE

darauf berechnet,

von hinten gesehen

zu werden, wie die

vorliegende Abbil-

dung ja deutlich

zeigt1); sondern der

Mantel diente, von

dem Standpunkt aus,

von dem aus die

Statue betrachtet

sein will, nur als

Hintergrund, und als

Hintergrund hat

auch der Maler die

Chlamys behandelt,

indem er sie jetzt,

dem veränderten

Standpunkt zuliebe,

nach vorn legt.

Würde man die Ge-

stalt des Gottes mit

seinem Gewand

herumdrehen, dann

würde dadurch zwar

eine Figur entstehen, die würdig wäre, in mythologische

Handbücher aufgenommen zu werden, die für höhere

Töchter bestimmt sind, oder neben der Knidischen Aphrodite

im Vatikan, der man ein Blechgewand umgelegt hat, aufgestellt

zu werden, aber eine antike Figur wäre es dann nicht. Es kommt

noch hinzu, daß die Maler, nicht bloß die pompejanischen,

sondern, wie es scheint, auch ihre Vorbilder, bei der Dar-

stellung des männlichen und weiblichen Geschlechtes ganz

verschiedenen Gesichtspunkt wählen: während sie das

weibliche Geschlecht meist von der Vorderseite zeigen,

lieben sie es, beim männlichen Geschlecht die Rücken-

ansicht in den Vordergrund zu stellen, und deshalb mußte

hier der Mantel fallen oder in den Hintergrund verwiesen

werden. Natürlich sind auch Unterschiede in der Haar-

anordnung, auch fehlt dem Apoll von Belvedere der Lor-

beerkranz, den das pompejanische Bild trägt, doch das

sind keine Unterschiede, die von prinzipieller Bedeutung

wären. Daß dem Apoll von Belvedere ein Bronzeoriginal

zugrunde liegt, ist allseitig anerkannt; auf ein solches

weist auch, möchte man sagen, die Figur unseres Wand-

gemäldes hin; die vom Schädel einzeln herabfallenden

Locken, so wie der Kranz, waren in Bronze leicht zu bilden,

während sie bei der Umarbeitung in Marmor eine Ver-

änderung verlangten. Man kann hier auch auf den Apollo

Steinhäuser verweisen, bei dem die Haare gleichfalls Ab-

weichungen zeigen.

Daß also beide Figuren auf dasselbe Original zurück-

gehen, wird jetzt wohl allseitig zugegeben werden. Was

lehrt uns nun das pompejanische Bild, oder mit anderen

Worten, welche Abweichungen vom Apoll von Belvedere

sind als ursprünglich schon in der Vorlage vorhanden an-

zusehen, und welche sind auf das Bestreben des Malers

zurückzuführen, den vorhandenen statuarischen Typus für

seine Komposition umzugestalten? Daß die Haltung des

linken Armes vielleicht etwas durch den höher gelegenen

Standpunkt des Malers mit beeinflußt wurde, ist oben er-

1) Die einzig richtige^ Ansicht, bei der die Schlange

des Baumstammes und der Köcher hinter der Schulter des

Gottes sichtbar werden, gewinnt man, wenn man das Ge-

sicht des Gottes scharf ins Profil stellt. Vgl. Zeitschrift

für bildende Kunst 1897, S. 295. Dann tritt auch die Un-

möglichkeit des Bogens und des über den linken Arm

fallenden Gewandzipfels deutlich hervor.

Der Apoll von Belvedere

102

ABB. 3. POSEIDON, MAUERN BAUEND

POMPEJAN1SCHES WANDGEMÄLDE

mäldes Tind^ Vf" ^po"° des pompejanischen Wandge-

gestellt unter Nummer 3 und 4 zusammen-

wird^ohf ohn!ideniFigUren auf ein Original zurückgehen,

werden- die h We es von )edem Betrachter zugegeben

des Gesichtes, SV'u K°pfeS' * selbst die Li"ien

mit dem Köcherband, die

Stellung der Füße, ja selbst die Form und die saubere

Ausfuhrung der Schuhe sind derartig übereinstimmend,

daß ein Zusammenhang zwischen beiden nicht abzuleugnen

ist1). Ja noch mehr. Wie vorher ausgeführt, hat Furt-

wangler erkannt, daß die rechte Hand einen Lorbeerzweig

halt; und genau so, wie es erst ganz vor kurzem für den

Apoll von Belvedere festgestellt ist, hält auch der Apollo

des Wandgemäldes in der rechten nach vorn gestreckten

Hand einen Zweig, der wohl als Lorbeerzweig bezeichnet

werden darf. Es fehlt allerdings auch nicht an Verschieden-

heiten. Daß der linke Arm mehr gesenkt ist, als bei der

Marmorstatue, dürfte weniger ins Gewicht fallen; sobald

wir nämlich annehmen, daß der Maler des Bildes den

Blick mehr von oben her auf die Statue richtete, dann

mußte ihm der linke Arm in einer tieferen Lage erscheinen2).

Dagegen ist die Lage des Gewandes sicher gründlich ver-

schieden. Die Chlamys ist auf dem pompejanischen Bilde

um den rechten Unterarm gerollt, zieht sich dann, die Scham

verdeckend, am Unterkörper vorbei und wird von der linken

Hand gehalten, während sie beim Apoll von Belvedere

von den Schultern her über den Rücken fallt und dann

über den linken Unterarm geworfen ist. Aber diese schein-

bar starke Verschiedenheit ist gerade erst recht geeignet,

die Ableitung beider Figuren von einem und demselben

Original zu erweisen. Die Statue war naturlich nicht

1) Der Versuch, den Freericks macht (a. a. O. S. 35).

die Füße des vatikanischen Apollo als nicht zugehörig zu

erweisen, wird durch das pompejanische Wandgemälde

völlig widerlegt.

2) Man kann daraus, daß der Apollo auf dem P°mPe"

janischen Bilde von hinten dargestellt ist, mlt j510"""6"

darauf schließen, daß die von dem betreffenden Maler

kopierte Statue frei stand, so daß sie von allen Seiten

auch von hinten, sichtbar war. Doch kommen wir dadurcn

{ür das wirkliche Original nicht weiter, da der Maler eine

antike Kopie zur Verfügung haben konnte.

ABB. 4. APOLL VON BELVEDERE

darauf berechnet,

von hinten gesehen

zu werden, wie die

vorliegende Abbil-

dung ja deutlich

zeigt1); sondern der

Mantel diente, von

dem Standpunkt aus,

von dem aus die

Statue betrachtet

sein will, nur als

Hintergrund, und als

Hintergrund hat

auch der Maler die

Chlamys behandelt,

indem er sie jetzt,

dem veränderten

Standpunkt zuliebe,

nach vorn legt.

Würde man die Ge-

stalt des Gottes mit

seinem Gewand

herumdrehen, dann

würde dadurch zwar

eine Figur entstehen, die würdig wäre, in mythologische

Handbücher aufgenommen zu werden, die für höhere

Töchter bestimmt sind, oder neben der Knidischen Aphrodite

im Vatikan, der man ein Blechgewand umgelegt hat, aufgestellt

zu werden, aber eine antike Figur wäre es dann nicht. Es kommt

noch hinzu, daß die Maler, nicht bloß die pompejanischen,

sondern, wie es scheint, auch ihre Vorbilder, bei der Dar-

stellung des männlichen und weiblichen Geschlechtes ganz

verschiedenen Gesichtspunkt wählen: während sie das

weibliche Geschlecht meist von der Vorderseite zeigen,

lieben sie es, beim männlichen Geschlecht die Rücken-

ansicht in den Vordergrund zu stellen, und deshalb mußte

hier der Mantel fallen oder in den Hintergrund verwiesen

werden. Natürlich sind auch Unterschiede in der Haar-

anordnung, auch fehlt dem Apoll von Belvedere der Lor-

beerkranz, den das pompejanische Bild trägt, doch das

sind keine Unterschiede, die von prinzipieller Bedeutung

wären. Daß dem Apoll von Belvedere ein Bronzeoriginal

zugrunde liegt, ist allseitig anerkannt; auf ein solches

weist auch, möchte man sagen, die Figur unseres Wand-

gemäldes hin; die vom Schädel einzeln herabfallenden

Locken, so wie der Kranz, waren in Bronze leicht zu bilden,

während sie bei der Umarbeitung in Marmor eine Ver-

änderung verlangten. Man kann hier auch auf den Apollo

Steinhäuser verweisen, bei dem die Haare gleichfalls Ab-

weichungen zeigen.

Daß also beide Figuren auf dasselbe Original zurück-

gehen, wird jetzt wohl allseitig zugegeben werden. Was

lehrt uns nun das pompejanische Bild, oder mit anderen

Worten, welche Abweichungen vom Apoll von Belvedere

sind als ursprünglich schon in der Vorlage vorhanden an-

zusehen, und welche sind auf das Bestreben des Malers

zurückzuführen, den vorhandenen statuarischen Typus für

seine Komposition umzugestalten? Daß die Haltung des

linken Armes vielleicht etwas durch den höher gelegenen

Standpunkt des Malers mit beeinflußt wurde, ist oben er-

1) Die einzig richtige^ Ansicht, bei der die Schlange

des Baumstammes und der Köcher hinter der Schulter des

Gottes sichtbar werden, gewinnt man, wenn man das Ge-

sicht des Gottes scharf ins Profil stellt. Vgl. Zeitschrift

für bildende Kunst 1897, S. 295. Dann tritt auch die Un-

möglichkeit des Bogens und des über den linken Arm

fallenden Gewandzipfels deutlich hervor.