Schweiz

Die Züricher Lichtwoche (Oktober 1932)

Die Bedeutung der künstlichen Lichtquellen und ihrer Handhabung wird

langsam und hoffentlich auch für diejenigen klar, die für Lichtveranstaltun-

gen, sei es Propaganda oder Demonstration, offiziell zeichnen.

Meist wird heute eine Lichtwoche mit ziemlicher Unkenntnis der Materie

durchgeführt. Nach Standardvorschlägen von Beleuchtungsbeamten wer-

den einige vorhandene Typen von Anstrahlern in Tätigkeit gesetzt, Kirch-

türme in Licht getaucht, elektrische Birnengirlanden und bengalische

Kränze um Fassaden gezogen und damit ist der konfektionierte „Licht-

zauber" beendet.

Die Kritik richet sich allerdings nicht gegen die Lichtwoche der Stadt

Zürich allein. Die viel größere und unvergleichlich besser ausgerüstete

Berliner Lichtwoche vor einigen Jahren war keineswegs erfreulicher.

Das Gegenbeispiel liegt zeitlich zurück, es ist interessant nachzulesen,

wie die Beleuchtungsanlagen der römischen und griechischen Theater,

aber auch noch z. B. der Barockoper beschaffen waren. Mit welchen außer-

ordentlichen Effekten die damaligen Beleuchtungstechniker ihr, gegen-

über dem elektrischen Licht primitives Beleuchtungszeug, Kerzen und

Pechfackeln, gehandhabt haben; wie sie farbige Gläser, reich geschlif-

fene Prismen vor ihre Lichtquellen schalteten, wie sie diese mit künst-

lichen Schirmen aus Wasserkulissen, Springbrunnen etc. kombinierten.

Wir besitzen Projektionsapparate, bewegliche Mechanismen, mechani-

sche Dreheffekte, Blinkuhren, Trommelkontakte, Reflektoren, Hohlspiegel,

komplizierte Optiken, aber das künstlerische Ergebnis ist gleich Null; die

Mittel werden falsch oder garnicht benutzt.

Eine Veranstaltung wie eine Lichtwoche, die das Geld im Grunde nur für

Propaganda verwendet, sozusagen in die dunkle Nacht hinausbrennen

läßt, müßte experimentierfreudiger sein, müßte auf einer verantwortungs-

vollen kulturellen Basis angepackt werden.

Vielleicht aber ist erst eine elementare Erziehung dazu nötig.

Einen Ansatz dazu gab der zweite Teil der Lichtwoche mit einer Ausstel-

lung für Leuchten im Kunstgewerbemuseum. (Wie überhaupt in diesem

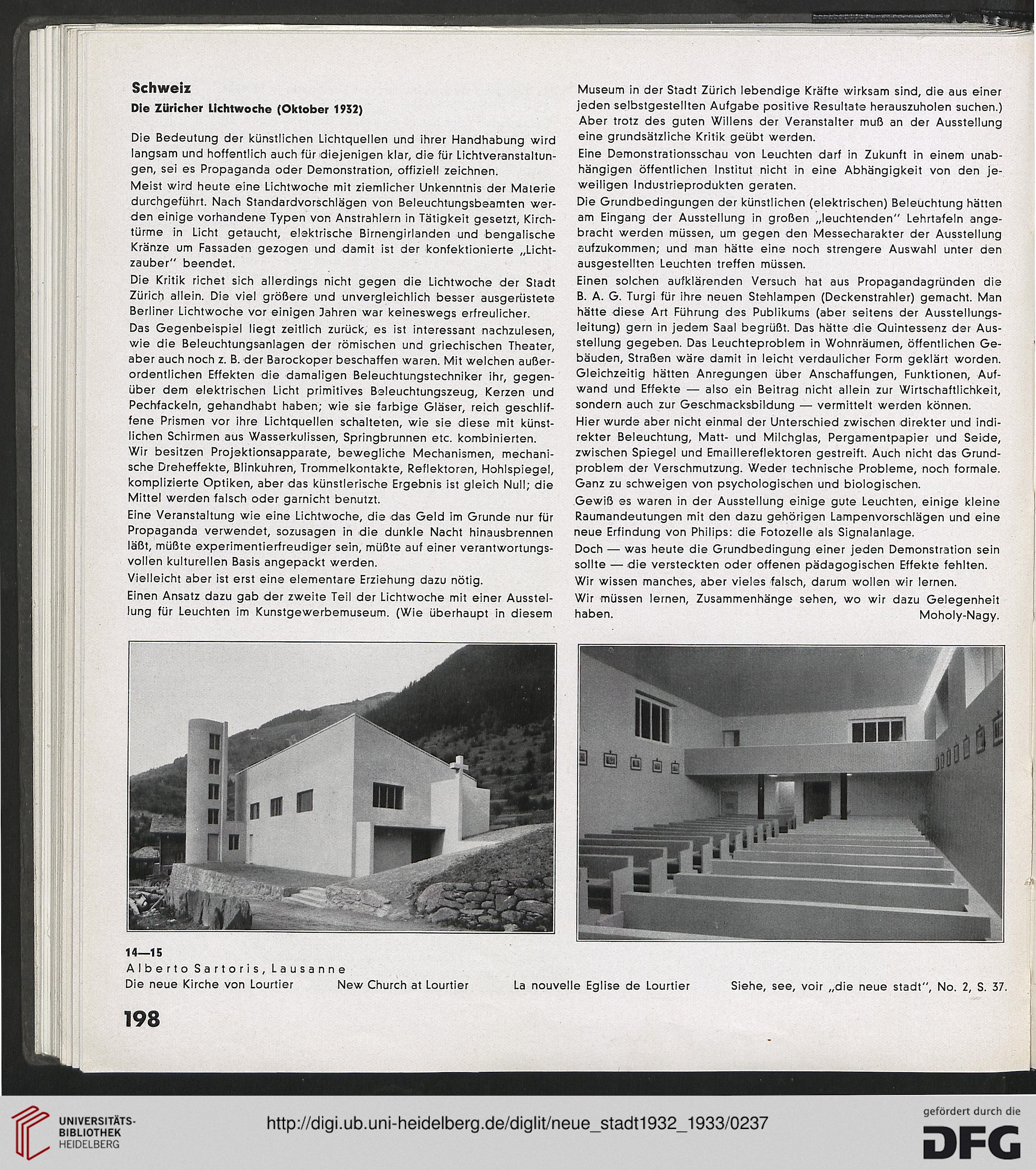

14—15

Alberto Sartoris, Lausanne

Die neue Kirche von Lourtier New Church at Lourtier La

Museum in der Stadt Zürich lebendige Kräfte wirksam sind, die aus einer

jeden selbstgestellten Aufgabe positive Resultate herauszuholen suchen.)

Aber trotz des guten Willens der Veranstalter muß an der Ausstellung

eine grundsätzliche Kritik geübt werden.

Eine Demonstrationsschau von Leuchten darf in Zukunft in einem unab-

hängigen öffentlichen Institut nicht in eine Abhängigkeit von den je-

weiligen Industrieprodukten geraten.

Die Grundbedingungen der künstlichen (elektrischen) Beleuchtung hätten

am Eingang der Ausstellung in großen „leuchtenden" Lehrtafeln ange-

bracht werden müssen, um gegen den Messecharakter der Ausstellung

aufzukommen; und man hätte eine noch strengere Auswahl unter den

ausgestellten Leuchten treffen müssen.

Einen solchen aufklärenden Versuch hat aus Propagandagründen die

B. A. G. Turgi für ihre neuen Stehlampen (Deckenstrahler) gemacht. Man

hätte diese Art Führung des Publikums (aber seitens der Ausstellungs-

leitung) gern in jedem Saal begrüßt. Das hätte die Quintessenz der Aus-

stellung gegeben. Das Leuchteproblem in Wohnräumen, öffentlichen Ge-

bäuden, Straßen wäre damit in leicht verdaulicher Form geklärt worden.

Gleichzeitig hätten Anregungen über Anschaffungen, Funktionen, Auf-

wand und Effekte — also ein Beitrag nicht allein zur Wirtschaftlichkeit,

sondern auch zur Geschmacksbildung — vermittelt werden können.

Hier wurde aber nicht einmal der Unterschied zwischen direkter und indi-

rekter Beleuchtung, Matt- und Milchglas, Pergamentpapier und Seide,

zwischen Spiegel und Emaillereflektoren gestreift. Auch nicht das Grund-

problem der Verschmutzung. Weder technische Probleme, noch formale.

Ganz zu schweigen von psychologischen und biologischen.

Gewiß es waren in der Ausstellung einige gute Leuchten, einige kleine

Raumandeutungen mit den dazu gehörigen Lampenvorschlägen und eine

neue Erfindung von Philips: die Fotozelle als Signalanlage.

Doch — was heute die Grundbedingung einer jeden Demonstration sein

sollte — die versteckten oder offenen pädagogischen Effekte fehlten.

Wir wissen manches, aber vieles falsch, darum wollen wir lernen.

Wir müssen lernen, Zusammenhänge sehen, wo wir dazu Gelegenheit

haben. Moholy-Nagy.

Eglise de Lourtier Siehe, see, voir „die neue Stadt", No. 2, S. 37.

198

Die Züricher Lichtwoche (Oktober 1932)

Die Bedeutung der künstlichen Lichtquellen und ihrer Handhabung wird

langsam und hoffentlich auch für diejenigen klar, die für Lichtveranstaltun-

gen, sei es Propaganda oder Demonstration, offiziell zeichnen.

Meist wird heute eine Lichtwoche mit ziemlicher Unkenntnis der Materie

durchgeführt. Nach Standardvorschlägen von Beleuchtungsbeamten wer-

den einige vorhandene Typen von Anstrahlern in Tätigkeit gesetzt, Kirch-

türme in Licht getaucht, elektrische Birnengirlanden und bengalische

Kränze um Fassaden gezogen und damit ist der konfektionierte „Licht-

zauber" beendet.

Die Kritik richet sich allerdings nicht gegen die Lichtwoche der Stadt

Zürich allein. Die viel größere und unvergleichlich besser ausgerüstete

Berliner Lichtwoche vor einigen Jahren war keineswegs erfreulicher.

Das Gegenbeispiel liegt zeitlich zurück, es ist interessant nachzulesen,

wie die Beleuchtungsanlagen der römischen und griechischen Theater,

aber auch noch z. B. der Barockoper beschaffen waren. Mit welchen außer-

ordentlichen Effekten die damaligen Beleuchtungstechniker ihr, gegen-

über dem elektrischen Licht primitives Beleuchtungszeug, Kerzen und

Pechfackeln, gehandhabt haben; wie sie farbige Gläser, reich geschlif-

fene Prismen vor ihre Lichtquellen schalteten, wie sie diese mit künst-

lichen Schirmen aus Wasserkulissen, Springbrunnen etc. kombinierten.

Wir besitzen Projektionsapparate, bewegliche Mechanismen, mechani-

sche Dreheffekte, Blinkuhren, Trommelkontakte, Reflektoren, Hohlspiegel,

komplizierte Optiken, aber das künstlerische Ergebnis ist gleich Null; die

Mittel werden falsch oder garnicht benutzt.

Eine Veranstaltung wie eine Lichtwoche, die das Geld im Grunde nur für

Propaganda verwendet, sozusagen in die dunkle Nacht hinausbrennen

läßt, müßte experimentierfreudiger sein, müßte auf einer verantwortungs-

vollen kulturellen Basis angepackt werden.

Vielleicht aber ist erst eine elementare Erziehung dazu nötig.

Einen Ansatz dazu gab der zweite Teil der Lichtwoche mit einer Ausstel-

lung für Leuchten im Kunstgewerbemuseum. (Wie überhaupt in diesem

14—15

Alberto Sartoris, Lausanne

Die neue Kirche von Lourtier New Church at Lourtier La

Museum in der Stadt Zürich lebendige Kräfte wirksam sind, die aus einer

jeden selbstgestellten Aufgabe positive Resultate herauszuholen suchen.)

Aber trotz des guten Willens der Veranstalter muß an der Ausstellung

eine grundsätzliche Kritik geübt werden.

Eine Demonstrationsschau von Leuchten darf in Zukunft in einem unab-

hängigen öffentlichen Institut nicht in eine Abhängigkeit von den je-

weiligen Industrieprodukten geraten.

Die Grundbedingungen der künstlichen (elektrischen) Beleuchtung hätten

am Eingang der Ausstellung in großen „leuchtenden" Lehrtafeln ange-

bracht werden müssen, um gegen den Messecharakter der Ausstellung

aufzukommen; und man hätte eine noch strengere Auswahl unter den

ausgestellten Leuchten treffen müssen.

Einen solchen aufklärenden Versuch hat aus Propagandagründen die

B. A. G. Turgi für ihre neuen Stehlampen (Deckenstrahler) gemacht. Man

hätte diese Art Führung des Publikums (aber seitens der Ausstellungs-

leitung) gern in jedem Saal begrüßt. Das hätte die Quintessenz der Aus-

stellung gegeben. Das Leuchteproblem in Wohnräumen, öffentlichen Ge-

bäuden, Straßen wäre damit in leicht verdaulicher Form geklärt worden.

Gleichzeitig hätten Anregungen über Anschaffungen, Funktionen, Auf-

wand und Effekte — also ein Beitrag nicht allein zur Wirtschaftlichkeit,

sondern auch zur Geschmacksbildung — vermittelt werden können.

Hier wurde aber nicht einmal der Unterschied zwischen direkter und indi-

rekter Beleuchtung, Matt- und Milchglas, Pergamentpapier und Seide,

zwischen Spiegel und Emaillereflektoren gestreift. Auch nicht das Grund-

problem der Verschmutzung. Weder technische Probleme, noch formale.

Ganz zu schweigen von psychologischen und biologischen.

Gewiß es waren in der Ausstellung einige gute Leuchten, einige kleine

Raumandeutungen mit den dazu gehörigen Lampenvorschlägen und eine

neue Erfindung von Philips: die Fotozelle als Signalanlage.

Doch — was heute die Grundbedingung einer jeden Demonstration sein

sollte — die versteckten oder offenen pädagogischen Effekte fehlten.

Wir wissen manches, aber vieles falsch, darum wollen wir lernen.

Wir müssen lernen, Zusammenhänge sehen, wo wir dazu Gelegenheit

haben. Moholy-Nagy.

Eglise de Lourtier Siehe, see, voir „die neue Stadt", No. 2, S. 37.

198