i. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde,

7

Ringe haben einen äufseren Durchmesser von

8 mm, einen inneren von 6 mm, mithin einen Durch-

messer der Ringperipherie von i mm, und die ge-

schweifsten Ringe einen äufseren Durchmesser

von 7 mm, einen inneren von 5 mm, folglich eben-

falls einen Durchmesser der Ringperipherie von

1 mm (s. Abb. 13).

6. Ein durch seine besondere Form und Zweck-

bestimmung' interessantes Stück bewahrt das

Wiesbadener Museum. Es ist dies das Endstück

eines römischen Soldatengürtels (Cingulum) aus

eisernem Ringpanzergeilecht, 33 cm lang und 6 cm

breit, welches gleichzeitig mit vielen anderen

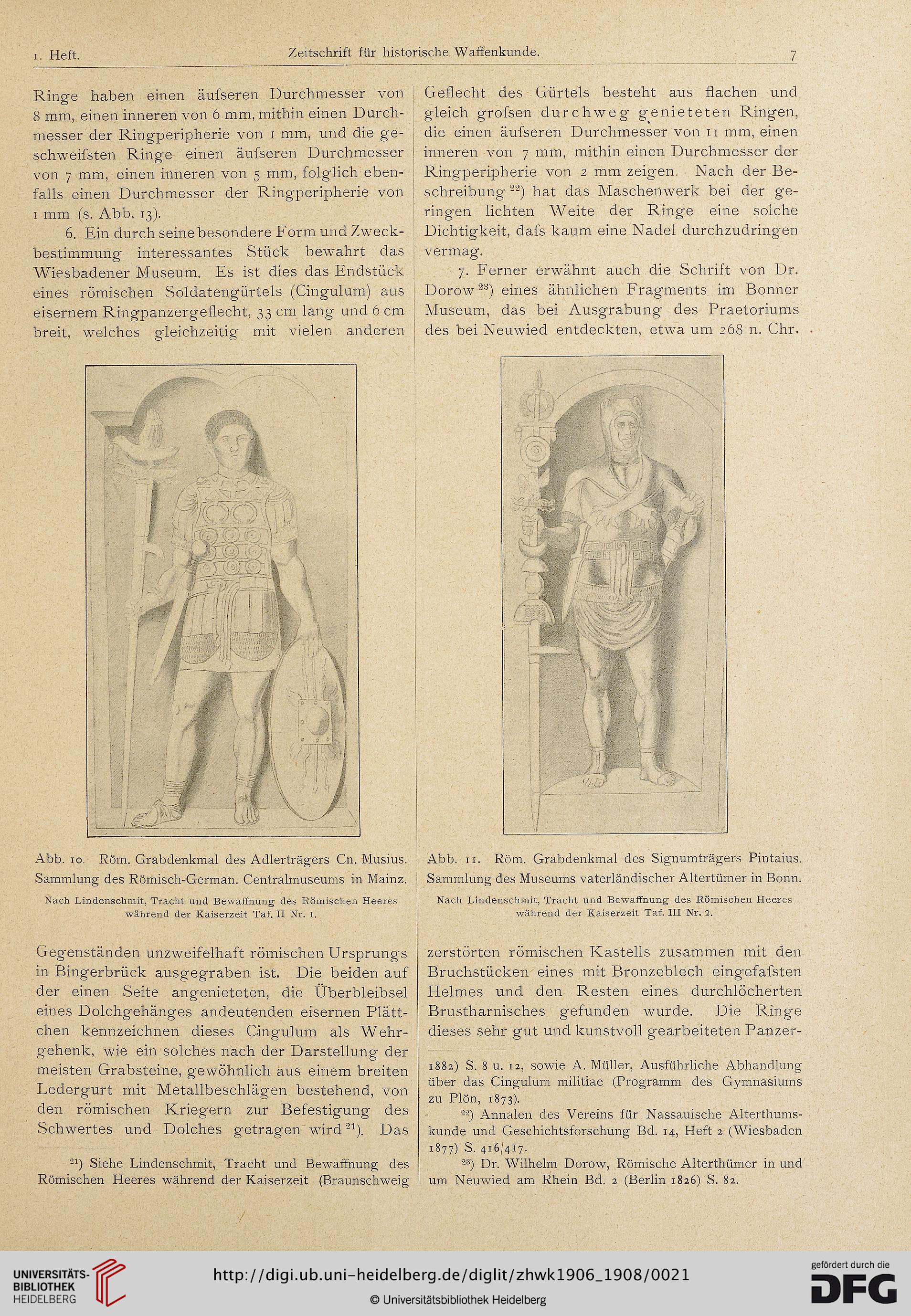

Abb. io. Röm. Grabdenkmal des Adlerträgers Cn. Musius.

Sammlung des Römisch-German. Centralmuseums in Mainz.

Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres

während der Kaiserzeit Tat. II Nr. l.

Gegenständen unzweifelhaft römischen Ursprungs

in Bingerbrück ausgegraben ist. Die beiden auf

der einen Seite angenieteten, die Überbleibsel

eines Dolchgehänges andeutenden eisernen Plätt-

chen kennzeichnen dieses Cingulum als Wehr-

gehenk, wie ein solches nach der Darstellung der

meisten Grabsteine, gewöhnlich aus einem breiten

Ledergurt mit Metallbeschlägen bestehend, von

den römischen Kriegern zur Befestigung des

Schwertes und Dolches getragen wird 21). Das

-1) Siehe Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des

Römischen Heeres während der Kaiserzeit (Braunschweig

Geflecht des Gürtels besteht aus flachen und

gleich grofsen durchweg' genieteten Ringen,

die einen äufseren Durchmesser von 11 mm, einen

inneren von 7 mm, mithin einen Durchmesser der

Ringperipherie von 2 mm zeigen. Nach der Be-

schreibung 22) hat das Maschenwerk bei der ge-

ringen lichten Weite der Ringe eine solche

Dichtigkeit, dafs kaum eine Nadel durchzudringen

vermag.

7. Ferner erwähnt auch die Schrift von Dr.

Dorow2y) eines ähnlichen Fragments im Bonner

Museum, das bei Ausgrabung des Praetoriums

des bei Neuwied entdeckten, etwa um 268 n. Chr.

Abb. 11. Röm. Grabdenkmal des Signumträgers Pintaius.

Sammlung des Museums vaterländischer Altertümer in Bonn.

Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres

während der Kaiserzeit Taf. III Nr. 2.

zerstörten römischen Kastells zusammen mit den

Bruchstücken eines mit Bronzeblech eingefafsten

Helmes und den Resten eines durchlöcherten

Brustharnisches gefunden wurde. Die Ringe

dieses sehr gut und kunstvoll gearbeiteten Panzer-

1882) S. 8 u. 12, sowie A. Müller, Ausführliche Abhandlung

über das Cingulum militiae (Programm des Gymnasiums

zu Plön, 1873).

--) Annalen des Vereins für Nassauische Alterthums-

kunde und Geschichtsforschung Bd. 14, Heft 2 (Wiesbaden

1877) S. 416/417.

23) Dr. Wilhelm Dorow, Römische Alterthtimer in und

um Neuwied am Rhein Bd. 2 (Berlin 1826) S. 82.

Zeitschrift für historische Waffenkunde,

7

Ringe haben einen äufseren Durchmesser von

8 mm, einen inneren von 6 mm, mithin einen Durch-

messer der Ringperipherie von i mm, und die ge-

schweifsten Ringe einen äufseren Durchmesser

von 7 mm, einen inneren von 5 mm, folglich eben-

falls einen Durchmesser der Ringperipherie von

1 mm (s. Abb. 13).

6. Ein durch seine besondere Form und Zweck-

bestimmung' interessantes Stück bewahrt das

Wiesbadener Museum. Es ist dies das Endstück

eines römischen Soldatengürtels (Cingulum) aus

eisernem Ringpanzergeilecht, 33 cm lang und 6 cm

breit, welches gleichzeitig mit vielen anderen

Abb. io. Röm. Grabdenkmal des Adlerträgers Cn. Musius.

Sammlung des Römisch-German. Centralmuseums in Mainz.

Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres

während der Kaiserzeit Tat. II Nr. l.

Gegenständen unzweifelhaft römischen Ursprungs

in Bingerbrück ausgegraben ist. Die beiden auf

der einen Seite angenieteten, die Überbleibsel

eines Dolchgehänges andeutenden eisernen Plätt-

chen kennzeichnen dieses Cingulum als Wehr-

gehenk, wie ein solches nach der Darstellung der

meisten Grabsteine, gewöhnlich aus einem breiten

Ledergurt mit Metallbeschlägen bestehend, von

den römischen Kriegern zur Befestigung des

Schwertes und Dolches getragen wird 21). Das

-1) Siehe Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des

Römischen Heeres während der Kaiserzeit (Braunschweig

Geflecht des Gürtels besteht aus flachen und

gleich grofsen durchweg' genieteten Ringen,

die einen äufseren Durchmesser von 11 mm, einen

inneren von 7 mm, mithin einen Durchmesser der

Ringperipherie von 2 mm zeigen. Nach der Be-

schreibung 22) hat das Maschenwerk bei der ge-

ringen lichten Weite der Ringe eine solche

Dichtigkeit, dafs kaum eine Nadel durchzudringen

vermag.

7. Ferner erwähnt auch die Schrift von Dr.

Dorow2y) eines ähnlichen Fragments im Bonner

Museum, das bei Ausgrabung des Praetoriums

des bei Neuwied entdeckten, etwa um 268 n. Chr.

Abb. 11. Röm. Grabdenkmal des Signumträgers Pintaius.

Sammlung des Museums vaterländischer Altertümer in Bonn.

Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres

während der Kaiserzeit Taf. III Nr. 2.

zerstörten römischen Kastells zusammen mit den

Bruchstücken eines mit Bronzeblech eingefafsten

Helmes und den Resten eines durchlöcherten

Brustharnisches gefunden wurde. Die Ringe

dieses sehr gut und kunstvoll gearbeiteten Panzer-

1882) S. 8 u. 12, sowie A. Müller, Ausführliche Abhandlung

über das Cingulum militiae (Programm des Gymnasiums

zu Plön, 1873).

--) Annalen des Vereins für Nassauische Alterthums-

kunde und Geschichtsforschung Bd. 14, Heft 2 (Wiesbaden

1877) S. 416/417.

23) Dr. Wilhelm Dorow, Römische Alterthtimer in und

um Neuwied am Rhein Bd. 2 (Berlin 1826) S. 82.