3. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

85

wärtige Platte ist kastenartig, hat eine Breite

von 13,5 cm und befindet sich nahe an den hinteren

Laufenden.

An die vordere Platte schliefst eine 3 cm

starke Messingplatte an; dieselbe hat 64 kreis-

runde Löcher, welche genau den trichterförmigen

Laufmündungen entsprechen und ebenso wie

diese trichterförmig erweitert sind. Die

Messingplatte ist an die Läufe durch 77 Nie-

ten, in 7 Reihen, zwischen den Laufmün-

dungen, angenietet; die Ränder der Messing-

platte sind kappenartig umgebogen.

In der Mitte wird das Laufbündel von

einem starken, 15 cm breiten Eisenband um-

fafst, welches aus zwei Teilen besteht, die

unterhalb durch ein Charnier, oberhalb durch

Gelenke verbunden sind; seitlich, etwa unter

der Mitte, befinden sich an diesem Eisen-

band die 4,5 cm langen, 7 cm starken Schild-

zapfen.

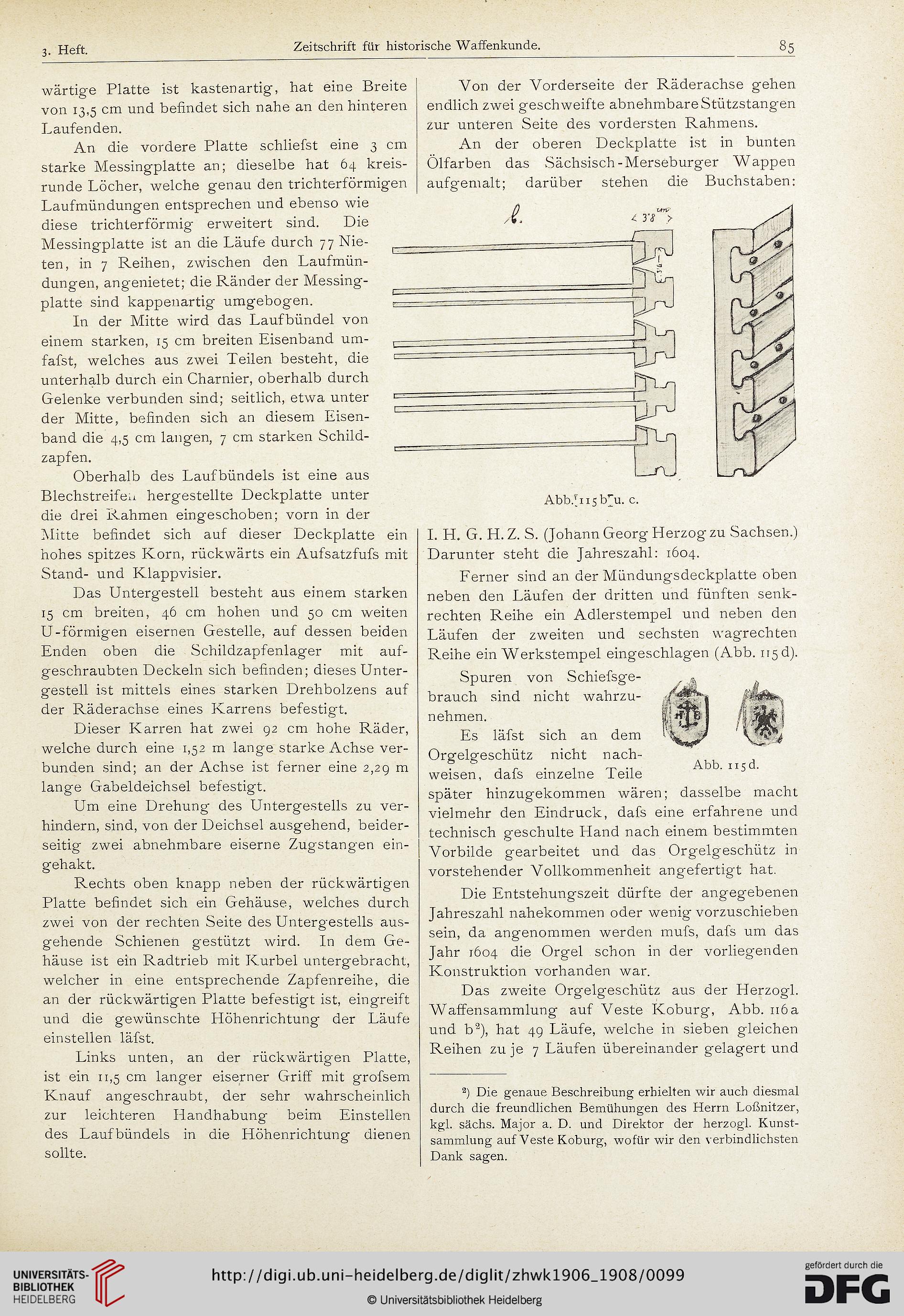

Oberhalb des Laufbündels ist eine aus

Blechstreifen hergestellte Deckplatte unter

die drei Rahmen eingeschoben; vorn in der

Mitte befindet sich auf dieser Deckplatte ein

hohes spitzes Korn, rückwärts ein Aufsatzfufs mit

Stand- und Klappvisier.

Das Untergestell besteht aus einem starken

15 cm breiten, 46 cm hohen und 50 cm weiten

U-förmigen eisernen Gestelle, auf dessen beiden

Enden oben die Schildzapfenlager mit auf-

geschraubten Deckeln sich befinden; dieses Unter-

gestell ist mittels eines starken Drehbolzens auf

der Räderachse eines Karrens befestigt.

Dieser Karren hat zwei 92 cm hohe Räder,

welche durch eine 1,52 m lange starke Achse ver-

bunden sind; an der Achse ist ferner eine 2,29 m

lange Gabeldeichsel befestigt.

Um eine Drehung des Untergestells zu ver-

hindern, sind, von der Deichsel ausgehend, beider-

seitig zwei abnehmbare eiserne Zugstangen ein-

gehakt.

Rechts oben knapp neben der rückwärtigen

Platte befindet sich ein Gehäuse, welches durch

zwei von der rechten Seite des Untergestells aus-

gehende Schienen gestützt wird. In dem Ge-

häuse ist ein Radtrieb mit Kurbel untergebracht,

welcher in eine entsprechende Zapfenreihe, die

an der rückwärtigen Platte befestigt ist, eingreift

und die gewünschte Höhenrichtung der Läufe

einstellen läfst.

Links unten, an der rückwärtigen Platte,

ist ein 11,5 cm langer eiserner Griff mit grofsem

Knauf angeschraubt, der sehr wahrscheinlich

zur leichteren Handhabung beim Einstellen

des Laufbündels in die Höhenrichtung dienen

sollte.

Von der Vorderseite der Räderachse gehen

endlich zwei geschweifte abnehmbare Stützstangen

zur unteren Seite des vordersten Rahmens.

An der oberen Deckplatte ist in bunten

Ölfarben das Sächsisch-Merseburger Wappen

aufgemalt; darüber stehen die Buchstaben:

A. i 3‘f">

I. H. G. H. Z. S. (Johann Georg Herzog zu Sachsen.)

Darunter steht die Jahreszahl: 1604.

Ferner sind an der Mündungsdeckplatte oben

neben den Läufen der dritten und fünften senk-

rechten Reihe ein Adlerstempel und neben den

Läufen der zweiten und sechsten wagrechten

Reihe ein Werkstempel eingeschlagen (Abb. 115 d).

Spuren von Schiefsge-

brauch sind nicht wahrzu-

nehmen.

Es läfst sich an dem

Orgelgeschütz nicht nach-

weisen, dafs einzelne Teile

später hinzugekommen wären; dasselbe macht

vielmehr den Eindruck, dafs eine erfahrene und

technisch geschulte Hand nach einem bestimmten

Vorbilde gearbeitet und das Orgelgeschütz in

vorstehender Vollkommenheit ang-efertigt hat.

Die Entstehungszeit dürfte der angegebenen

Jahreszahl nahekommen oder wenig vorzuschieben

sein, da angenommen werden mufs, dafs um das

Jahr 1604 die Orgel schon in der vorliegenden

Konstruktion vorhanden war.

Das zweite Orgelgeschütz aus der Herzogi.

Waffensammlung auf Veste Koburg, Abb. 116 a

und b2), hat 49 Läufe, welche in sieben gleichen

Reihen zu je 7 Läufen übereinander gelagert und

2) Die genaue Beschreibung erhielten wir auch diesmal

durch die freundlichen Bemühungen des Herrn Loßnitzer,

kgl. sächs. Major a. D. und Direktor der herzogl. Kunst-

sammlung auf Veste Koburg, wofür wir den verbindlichsten

Dank sagen.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

85

wärtige Platte ist kastenartig, hat eine Breite

von 13,5 cm und befindet sich nahe an den hinteren

Laufenden.

An die vordere Platte schliefst eine 3 cm

starke Messingplatte an; dieselbe hat 64 kreis-

runde Löcher, welche genau den trichterförmigen

Laufmündungen entsprechen und ebenso wie

diese trichterförmig erweitert sind. Die

Messingplatte ist an die Läufe durch 77 Nie-

ten, in 7 Reihen, zwischen den Laufmün-

dungen, angenietet; die Ränder der Messing-

platte sind kappenartig umgebogen.

In der Mitte wird das Laufbündel von

einem starken, 15 cm breiten Eisenband um-

fafst, welches aus zwei Teilen besteht, die

unterhalb durch ein Charnier, oberhalb durch

Gelenke verbunden sind; seitlich, etwa unter

der Mitte, befinden sich an diesem Eisen-

band die 4,5 cm langen, 7 cm starken Schild-

zapfen.

Oberhalb des Laufbündels ist eine aus

Blechstreifen hergestellte Deckplatte unter

die drei Rahmen eingeschoben; vorn in der

Mitte befindet sich auf dieser Deckplatte ein

hohes spitzes Korn, rückwärts ein Aufsatzfufs mit

Stand- und Klappvisier.

Das Untergestell besteht aus einem starken

15 cm breiten, 46 cm hohen und 50 cm weiten

U-förmigen eisernen Gestelle, auf dessen beiden

Enden oben die Schildzapfenlager mit auf-

geschraubten Deckeln sich befinden; dieses Unter-

gestell ist mittels eines starken Drehbolzens auf

der Räderachse eines Karrens befestigt.

Dieser Karren hat zwei 92 cm hohe Räder,

welche durch eine 1,52 m lange starke Achse ver-

bunden sind; an der Achse ist ferner eine 2,29 m

lange Gabeldeichsel befestigt.

Um eine Drehung des Untergestells zu ver-

hindern, sind, von der Deichsel ausgehend, beider-

seitig zwei abnehmbare eiserne Zugstangen ein-

gehakt.

Rechts oben knapp neben der rückwärtigen

Platte befindet sich ein Gehäuse, welches durch

zwei von der rechten Seite des Untergestells aus-

gehende Schienen gestützt wird. In dem Ge-

häuse ist ein Radtrieb mit Kurbel untergebracht,

welcher in eine entsprechende Zapfenreihe, die

an der rückwärtigen Platte befestigt ist, eingreift

und die gewünschte Höhenrichtung der Läufe

einstellen läfst.

Links unten, an der rückwärtigen Platte,

ist ein 11,5 cm langer eiserner Griff mit grofsem

Knauf angeschraubt, der sehr wahrscheinlich

zur leichteren Handhabung beim Einstellen

des Laufbündels in die Höhenrichtung dienen

sollte.

Von der Vorderseite der Räderachse gehen

endlich zwei geschweifte abnehmbare Stützstangen

zur unteren Seite des vordersten Rahmens.

An der oberen Deckplatte ist in bunten

Ölfarben das Sächsisch-Merseburger Wappen

aufgemalt; darüber stehen die Buchstaben:

A. i 3‘f">

I. H. G. H. Z. S. (Johann Georg Herzog zu Sachsen.)

Darunter steht die Jahreszahl: 1604.

Ferner sind an der Mündungsdeckplatte oben

neben den Läufen der dritten und fünften senk-

rechten Reihe ein Adlerstempel und neben den

Läufen der zweiten und sechsten wagrechten

Reihe ein Werkstempel eingeschlagen (Abb. 115 d).

Spuren von Schiefsge-

brauch sind nicht wahrzu-

nehmen.

Es läfst sich an dem

Orgelgeschütz nicht nach-

weisen, dafs einzelne Teile

später hinzugekommen wären; dasselbe macht

vielmehr den Eindruck, dafs eine erfahrene und

technisch geschulte Hand nach einem bestimmten

Vorbilde gearbeitet und das Orgelgeschütz in

vorstehender Vollkommenheit ang-efertigt hat.

Die Entstehungszeit dürfte der angegebenen

Jahreszahl nahekommen oder wenig vorzuschieben

sein, da angenommen werden mufs, dafs um das

Jahr 1604 die Orgel schon in der vorliegenden

Konstruktion vorhanden war.

Das zweite Orgelgeschütz aus der Herzogi.

Waffensammlung auf Veste Koburg, Abb. 116 a

und b2), hat 49 Läufe, welche in sieben gleichen

Reihen zu je 7 Läufen übereinander gelagert und

2) Die genaue Beschreibung erhielten wir auch diesmal

durch die freundlichen Bemühungen des Herrn Loßnitzer,

kgl. sächs. Major a. D. und Direktor der herzogl. Kunst-

sammlung auf Veste Koburg, wofür wir den verbindlichsten

Dank sagen.