6. HEFT

G. JACOBY, DIE WAFFEN VON ALT-JAPAN

171

Ein Vergleich dieser Typen der Frühzeit mit

den später im Gebrauch gewesenen Pfeilen zeigt,

wie geringen Veränderungen auch diese Waffe

unterworfen gewesen ist.

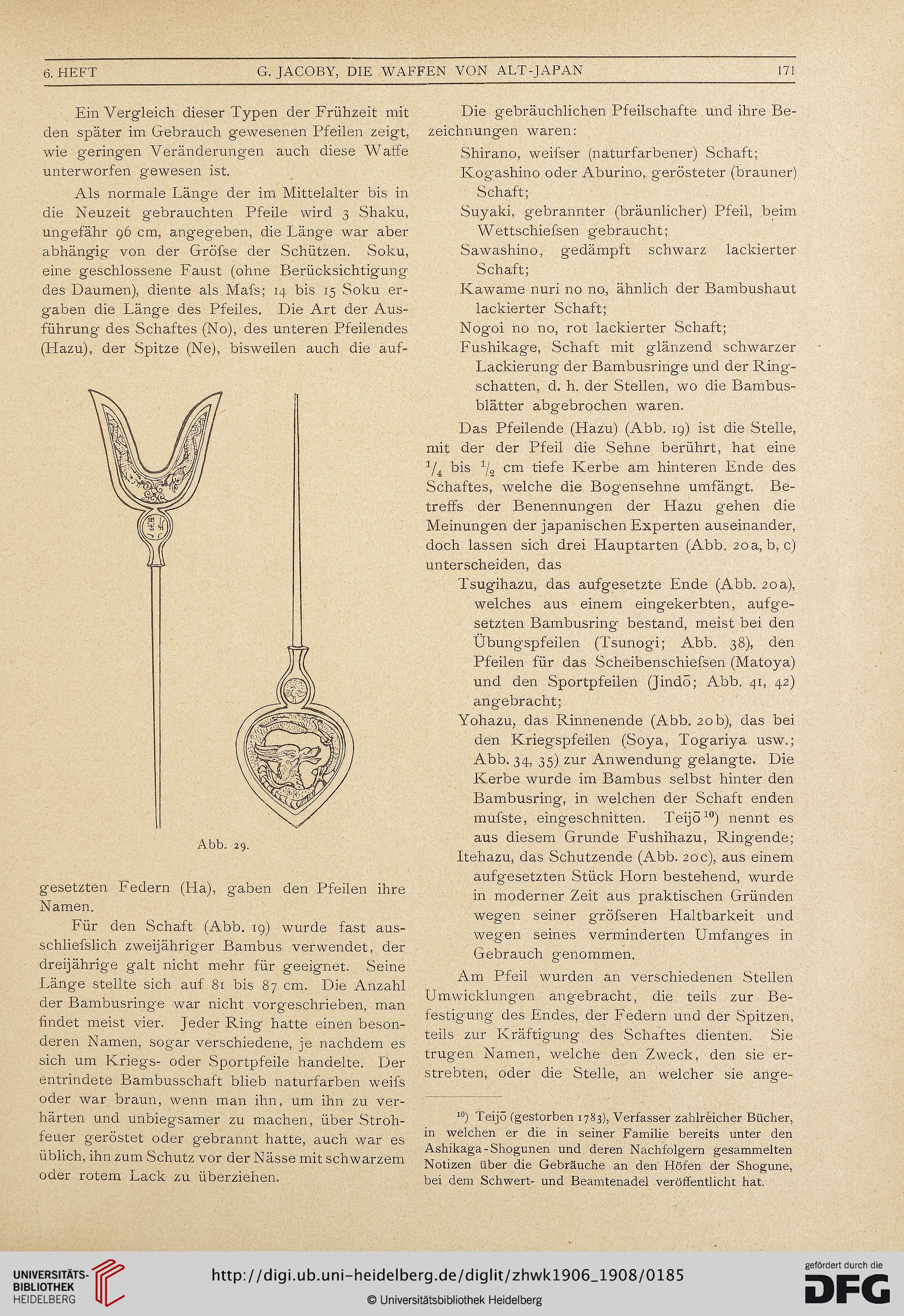

Als normale Länge der im Mittelalter bis in

die Neuzeit gebrauchten Pfeile wird 3 Shaku,

ungefähr 96 cm, angegeben, die Länge war aber

abhängig' von der Gröfse der Schützen. Soku,

eine geschlossene Faust (ohne P>erücksichtigung

des Daumen), diente als Mafs; 14 bis 15 Soku er-

gaben die Länge des Pfeiles. Die Art der Aus-

führung des Schaftes (No), des unteren Pfeilendes

(Hazu), der Spitze (Ne), bisweilen auch die auf-

gesetzten Federn (Ha), gaben den Pfeilen ihre

Namen.

Für den Schaft (Abb. 19) wurde fast aus-

schliefslich zweijähriger Bambus verwendet, der

dreijährige galt nicht mehr für geeignet. Seine

Länge stellte sich auf 81 bis 87 cm. Die Anzahl

der Bambusringe war nicht vorgeschrieben, man

findet meist vier. Jeder Ring hatte einen beson-

deren Namen, sogar verschiedene, je nachdem es

sich um Kriegs- oder Sportpfeile handelte. Der

entrindete Bambusschaft blieb naturfarben weifs

oder war braun, wenn man ihn, um ihn zu ver-

härten und unbiegsamer zu machen, über Stroh-

feuer geröstet oder gebrannt hatte, auch war es

üblich, ihn zum Schutz vor der Nässe mit schwarzem

oder rotem Lack zu überziehen.

Die gebräuchlichen Pfeilschafte und ihre Be-

zeichnungen waren:

Shirano, weifser (naturfarbener) Schaft;

Kog'ashino oder Aburino, gerösteter (brauner)

Schaft;

Suyaki, gebrannter (bräunlicher) Pfeil, beim

Wettschiefsen gebraucht;

Sawashino, gedämpft schwarz lackierter

Schaft;

Kawame nuri no 110, ähnlich der Bambushaut

lackierter Schaft;

Nogoi no no, rot lackierter Schaft;

Fushikage, Schaft mit glänzend schwarzer

Lackierung der Bambusringe und der Ring--

schatten, d. h. der Stellen, wo die Bambus-

blätter abgebrochen waren.

Das Pfeilende (Hazu) (Abb. 19) ist die Stelle,

mit der der Pfeil die Sehne berührt, hat eine

1/4 bis 1:/2 cm tiefe Kerbe am hinteren Ende des

Schaftes, welche die Bogensehne umfängt. Be-

treffs der Benennungen der Hazu gehen die

Meinungen der japanischen Experten auseinander,

doch lassen sich drei Hauptarten (Abb. 20 a, b,c)

unterscheiden, das

Tsugihazu, das aufgesetzte Ende (Abb. 20 a),

welches aus einem eingekerbten, aufge-

setzten Bambusring bestand, meist bei den

Übungspfeilen (Tsunog'i; Abb. 38), den

Pfeilen für das Scheibenschiefsen (Matoya)

und den Sportpfeilen (Jindö; Abb. 41, 42)

angebracht;

Yohazu, das Rinnenende (Abb. 20 b), das bei

den Kriegspfeilen (Soya, Togariya usw.;

Abb. 34, 35) zur Anwendung- gelangte. Die

Kerbe wurde im Bambus selbst hinter den

Bambusring, in welchen der Schaft enden

mufste, eingeschnitten. Teijö10) nennt es

aus diesem Grunde Fushihazu, Ringende;

Itehazu, das Schützende (Abb. 20 c), aus einem

aufg'esetzten Stück Horn bestehend, wurde

in moderner Zeit aus praktischen Gründen

wegen seiner gröfseren Haltbarkeit und

wegen seines verminderten Umfanges in

Gebrauch genommen.

Am Pfeil wurden an verschiedenen Stellen

Umwicklungen angebracht, die teils zur Be-

festigung des Endes, der Federn und der Spitzen,

teils zur Kräftigung des Schaftes dienten. Sie

trugen Namen, welche den Zweck, den sie er-

strebten, oder die Stelle, an welcher sie ange-

10) Teijö (gestorben 1783), Verfasser zahlreicher Bücher,

in welchen er die in seiner Familie bereits unter den

Ashikaga-Shogunen und deren Nachfolgern gesammelten

Notizen über die Gebräuche an den Höfen der Shogune,

bei dem Schwert- und Beamtenadel veröffentlicht hat.

G. JACOBY, DIE WAFFEN VON ALT-JAPAN

171

Ein Vergleich dieser Typen der Frühzeit mit

den später im Gebrauch gewesenen Pfeilen zeigt,

wie geringen Veränderungen auch diese Waffe

unterworfen gewesen ist.

Als normale Länge der im Mittelalter bis in

die Neuzeit gebrauchten Pfeile wird 3 Shaku,

ungefähr 96 cm, angegeben, die Länge war aber

abhängig' von der Gröfse der Schützen. Soku,

eine geschlossene Faust (ohne P>erücksichtigung

des Daumen), diente als Mafs; 14 bis 15 Soku er-

gaben die Länge des Pfeiles. Die Art der Aus-

führung des Schaftes (No), des unteren Pfeilendes

(Hazu), der Spitze (Ne), bisweilen auch die auf-

gesetzten Federn (Ha), gaben den Pfeilen ihre

Namen.

Für den Schaft (Abb. 19) wurde fast aus-

schliefslich zweijähriger Bambus verwendet, der

dreijährige galt nicht mehr für geeignet. Seine

Länge stellte sich auf 81 bis 87 cm. Die Anzahl

der Bambusringe war nicht vorgeschrieben, man

findet meist vier. Jeder Ring hatte einen beson-

deren Namen, sogar verschiedene, je nachdem es

sich um Kriegs- oder Sportpfeile handelte. Der

entrindete Bambusschaft blieb naturfarben weifs

oder war braun, wenn man ihn, um ihn zu ver-

härten und unbiegsamer zu machen, über Stroh-

feuer geröstet oder gebrannt hatte, auch war es

üblich, ihn zum Schutz vor der Nässe mit schwarzem

oder rotem Lack zu überziehen.

Die gebräuchlichen Pfeilschafte und ihre Be-

zeichnungen waren:

Shirano, weifser (naturfarbener) Schaft;

Kog'ashino oder Aburino, gerösteter (brauner)

Schaft;

Suyaki, gebrannter (bräunlicher) Pfeil, beim

Wettschiefsen gebraucht;

Sawashino, gedämpft schwarz lackierter

Schaft;

Kawame nuri no 110, ähnlich der Bambushaut

lackierter Schaft;

Nogoi no no, rot lackierter Schaft;

Fushikage, Schaft mit glänzend schwarzer

Lackierung der Bambusringe und der Ring--

schatten, d. h. der Stellen, wo die Bambus-

blätter abgebrochen waren.

Das Pfeilende (Hazu) (Abb. 19) ist die Stelle,

mit der der Pfeil die Sehne berührt, hat eine

1/4 bis 1:/2 cm tiefe Kerbe am hinteren Ende des

Schaftes, welche die Bogensehne umfängt. Be-

treffs der Benennungen der Hazu gehen die

Meinungen der japanischen Experten auseinander,

doch lassen sich drei Hauptarten (Abb. 20 a, b,c)

unterscheiden, das

Tsugihazu, das aufgesetzte Ende (Abb. 20 a),

welches aus einem eingekerbten, aufge-

setzten Bambusring bestand, meist bei den

Übungspfeilen (Tsunog'i; Abb. 38), den

Pfeilen für das Scheibenschiefsen (Matoya)

und den Sportpfeilen (Jindö; Abb. 41, 42)

angebracht;

Yohazu, das Rinnenende (Abb. 20 b), das bei

den Kriegspfeilen (Soya, Togariya usw.;

Abb. 34, 35) zur Anwendung- gelangte. Die

Kerbe wurde im Bambus selbst hinter den

Bambusring, in welchen der Schaft enden

mufste, eingeschnitten. Teijö10) nennt es

aus diesem Grunde Fushihazu, Ringende;

Itehazu, das Schützende (Abb. 20 c), aus einem

aufg'esetzten Stück Horn bestehend, wurde

in moderner Zeit aus praktischen Gründen

wegen seiner gröfseren Haltbarkeit und

wegen seines verminderten Umfanges in

Gebrauch genommen.

Am Pfeil wurden an verschiedenen Stellen

Umwicklungen angebracht, die teils zur Be-

festigung des Endes, der Federn und der Spitzen,

teils zur Kräftigung des Schaftes dienten. Sie

trugen Namen, welche den Zweck, den sie er-

strebten, oder die Stelle, an welcher sie ange-

10) Teijö (gestorben 1783), Verfasser zahlreicher Bücher,

in welchen er die in seiner Familie bereits unter den

Ashikaga-Shogunen und deren Nachfolgern gesammelten

Notizen über die Gebräuche an den Höfen der Shogune,

bei dem Schwert- und Beamtenadel veröffentlicht hat.