208

v. RAMBALDI, PARADEWAFFEN DER WITTELSBACHER

IV. BAND

aber 1670 an Neuburg unter der Bedingung, dafs

es nach dem Aussterben des Mannesstammes in

diesem Hause an Brandenburg zurückfallen sollte.

Diese Auseinandersetzungen erklären das auf

der Partisane angebrachte Wappen nebst Helm-

zierden. Ebengenannter Herzog Philipp Ludwig

von Neuburg bestimmte letztwillig seinem dritt-

geborenen Sohn August (geb. 2. Oktober 1582,

gest. 14. August 1632) das

Fürstentum Sulzbach. Mit

diesem nun begann die eigent-

liche Linie Sulzbach (II),

welche 1742 auf den pfälzi-

schen Kurstuhl gelangte und

1799 mit Karl IV. Philipp

Wittelsbachern innehabenden WelfenJ). Feld 2

und 3 enthält die bayerischen Rauten, auch

Wecken genannt2). Der Herzschild enthält den

1) Siehe Heft XVIII der „Mitteilungen des historischen

Vereins der Pfalz“: „Das Pfälzer Wappen“ von Karl Erich

Graf zu Leiningen-Westerburg, Rittmeister a. D.

2) Die erste derartige Verbindung von pfälzer Löwe

und bayerischen Rauten findet sich auf dem Reitersiegel

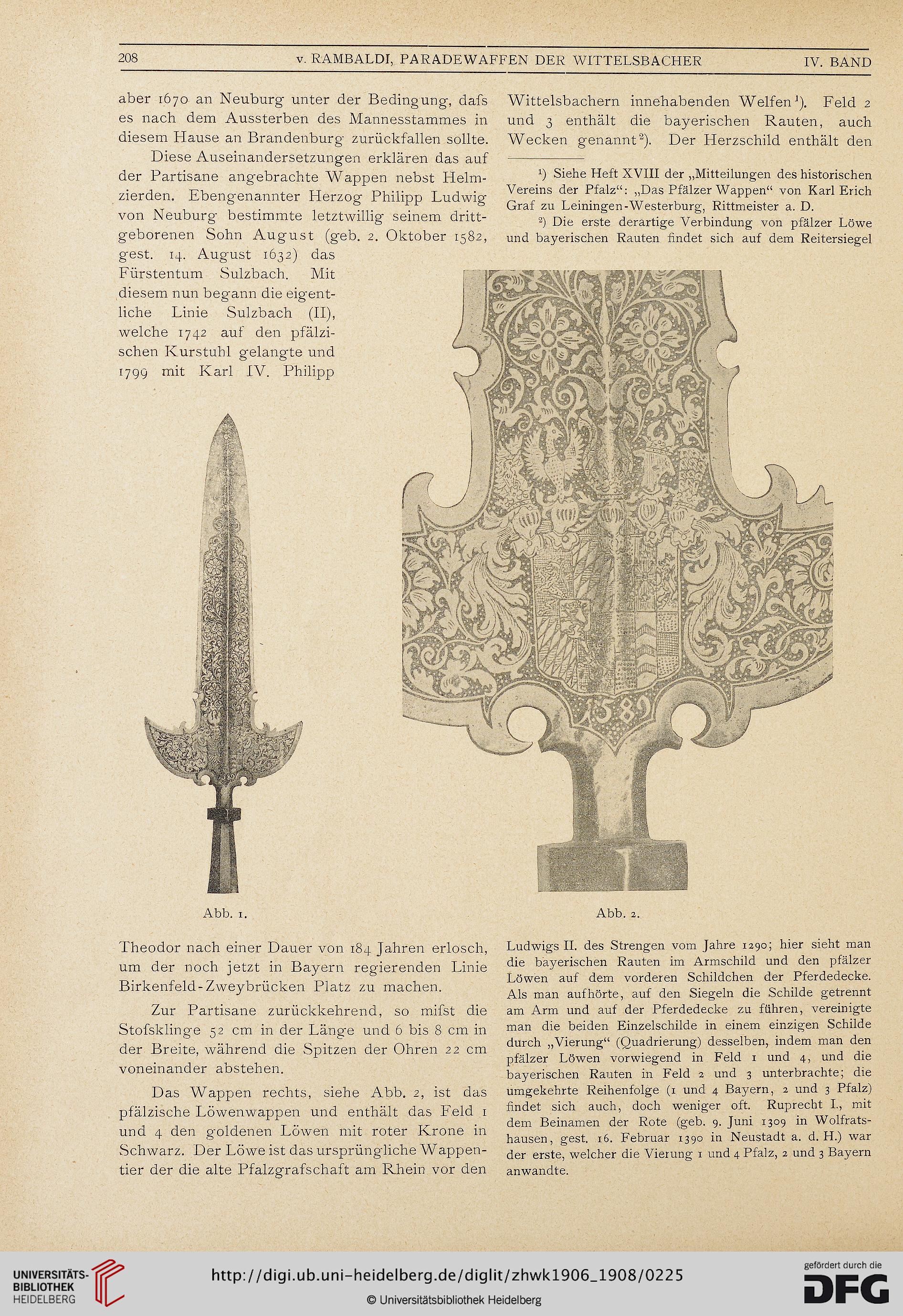

Abb. 1.

Abb. 2.

Theodor nach einer Dauer von 184 Jahren erlosch,

um der noch jetzt in Bayern regierenden Linie

Birkenfeld-Zweybrücken Platz zu machen.

Zur Partisane zurückkehrend, so mifst die

Stofsklinge 52 cm in der Länge und 6 bis 8 cm in

der Breite, während die Spitzen der Ohren 22 cm

voneinander abstehen.

Das Wappen rechts, siehe Abb. 2, ist das

pfälzische Löwenwappen und enthält das Feld 1

und 4 den goldenen Löwen mit roter Krone in

Schwarz. Der Löwe ist das ursprüngliche Wappen-

tier der die alte Pfalzgrafschaft am Rhein vor den

Ludwigs II. des Strengen vom Jahre 1290; hier sieht man

die bayerischen Rauten im Arnischild und den pfälzer

Löwen auf dem vorderen Schildchen der Pferdedecke.

Als man auf hörte, auf den Siegeln die Schilde getrennt

am Arm und auf der Pferdedecke zu führen, vereinigte

man die beiden Einzelschilde in einem einzigen Schilde

durch „Vierung“ (Quadrierung) desselben, indem man den

pfälzer Löwen vorwiegend in Feld 1 und 4, und die

bayerischen Rauten in Feld 2 und 3 unterbrachte; die

umgekehrte Reihenfolge (1 und 4 Bayern, 2 und 3 Pfalz)

findet sich auch, doch weniger oft. Ruprecht I., mit

dem Beinamen der Rote (geb. 9. Juni 1309 in Wolfrats-

hausen, gest. 16. Februar 1390 in Neustadt a. d. H.) war

der erste, welcher die Vierung 1 und 4 Pfalz, 2 und 3 Bayern

anwandte.

v. RAMBALDI, PARADEWAFFEN DER WITTELSBACHER

IV. BAND

aber 1670 an Neuburg unter der Bedingung, dafs

es nach dem Aussterben des Mannesstammes in

diesem Hause an Brandenburg zurückfallen sollte.

Diese Auseinandersetzungen erklären das auf

der Partisane angebrachte Wappen nebst Helm-

zierden. Ebengenannter Herzog Philipp Ludwig

von Neuburg bestimmte letztwillig seinem dritt-

geborenen Sohn August (geb. 2. Oktober 1582,

gest. 14. August 1632) das

Fürstentum Sulzbach. Mit

diesem nun begann die eigent-

liche Linie Sulzbach (II),

welche 1742 auf den pfälzi-

schen Kurstuhl gelangte und

1799 mit Karl IV. Philipp

Wittelsbachern innehabenden WelfenJ). Feld 2

und 3 enthält die bayerischen Rauten, auch

Wecken genannt2). Der Herzschild enthält den

1) Siehe Heft XVIII der „Mitteilungen des historischen

Vereins der Pfalz“: „Das Pfälzer Wappen“ von Karl Erich

Graf zu Leiningen-Westerburg, Rittmeister a. D.

2) Die erste derartige Verbindung von pfälzer Löwe

und bayerischen Rauten findet sich auf dem Reitersiegel

Abb. 1.

Abb. 2.

Theodor nach einer Dauer von 184 Jahren erlosch,

um der noch jetzt in Bayern regierenden Linie

Birkenfeld-Zweybrücken Platz zu machen.

Zur Partisane zurückkehrend, so mifst die

Stofsklinge 52 cm in der Länge und 6 bis 8 cm in

der Breite, während die Spitzen der Ohren 22 cm

voneinander abstehen.

Das Wappen rechts, siehe Abb. 2, ist das

pfälzische Löwenwappen und enthält das Feld 1

und 4 den goldenen Löwen mit roter Krone in

Schwarz. Der Löwe ist das ursprüngliche Wappen-

tier der die alte Pfalzgrafschaft am Rhein vor den

Ludwigs II. des Strengen vom Jahre 1290; hier sieht man

die bayerischen Rauten im Arnischild und den pfälzer

Löwen auf dem vorderen Schildchen der Pferdedecke.

Als man auf hörte, auf den Siegeln die Schilde getrennt

am Arm und auf der Pferdedecke zu führen, vereinigte

man die beiden Einzelschilde in einem einzigen Schilde

durch „Vierung“ (Quadrierung) desselben, indem man den

pfälzer Löwen vorwiegend in Feld 1 und 4, und die

bayerischen Rauten in Feld 2 und 3 unterbrachte; die

umgekehrte Reihenfolge (1 und 4 Bayern, 2 und 3 Pfalz)

findet sich auch, doch weniger oft. Ruprecht I., mit

dem Beinamen der Rote (geb. 9. Juni 1309 in Wolfrats-

hausen, gest. 16. Februar 1390 in Neustadt a. d. H.) war

der erste, welcher die Vierung 1 und 4 Pfalz, 2 und 3 Bayern

anwandte.