7. HEFT

v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGEN WAFFEN

211

Die Waffen dieser Art wurden ursprünglich

Korseke oder Runka (vom mittellatein.: runco)

genannt, daneben finden sich die Bezeichnungen

ronsard, ranseur, roncie, roncone, ronco, corsesca

Wolfseisen, Sturmgabel usw.

Böheim sagt a. a. O. Seite 348 u. a.: „Die

Runka unterscheidet sich von dem gemeinen

Spiefs nur durch die am unteren Klingenende

zunächst der Tülle befindlichen, seitlich abstehen-

den, halbmondförmig nach aufwärts gerichteten

Ohren“. In dieser Allgemeinheit trifft das nicht

zu, die halbmondförmig nach aufwärts gerichteten

Ohren sind nur ein besonderer Fall, die Ohren

sind oft auch nach abwärts gebogen oder gerade

nach aufsen gestellt. Böheim bildet selbst eine

Runka mit geraden Ohren ab.

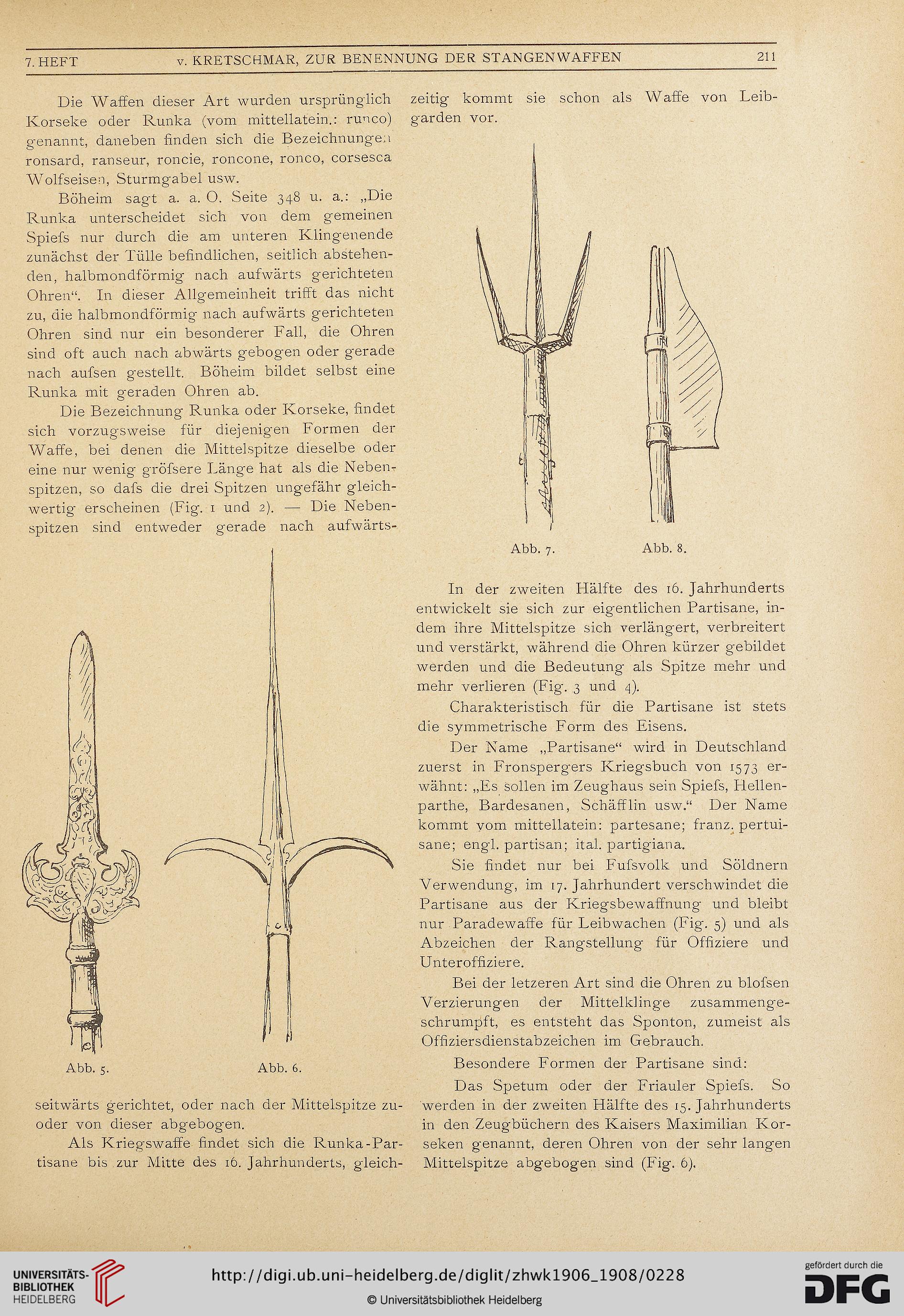

Die Bezeichnung Runka oder Korseke, findet

sich vorzugsweise für diejenigen Formen der

Waffe, bei denen die Mittelspitze dieselbe oder

eine nur wenig gröfsere Länge hat als die Neben-

spitzen, so dafs die drei Spitzen ungefähr gleich-

wertig erscheinen (Fig. 1 und 2). — Die Neben-

spitzen sind entweder gerade nach aufwärts-

seitwärts gerichtet, oder nach der Mittelspitze zu-

oder von dieser abgebogen.

Als Kriegswaffe findet sich die Runka-Par-

tisane bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, gleich-

zeitig kommt sie schon als Waffe von Leib-

garden vor.

Abb. 8.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

entwickelt sie sich zur eigentlichen Partisane, in-

dem ihre Mittelspitze sich verlängert, verbreitert

und verstärkt, während die Ohren kürzer gebildet

werden und die Bedeutung als Spitze mehr und

mehr verlieren (Fig. 3 und 4).

Charakteristisch für die Partisane ist stets

die symmetrische Form des Eisens.

Der Name „Partisane“ wird in Deutschland

zuerst in Fronspergers Kriegsbuch von 1573 er-

wähnt: „Es sollen im Zeughaus sein Spiefs, Hellen-

parthe, Bardesanen, Schäfflin usw.“ Der Name

kommt vom mittellatein: partesane; franz. pertui-

sane; engl, partisan; ital. partigiana.

Sie findet nur bei Fufsvolk und Soldnern

Verwendung, im 17. Jahrhundert verschwindet die

Partisane aus der Kriegsbewaffnung und bleibt

nur Paradewaffe für Leibwachen (Fig. 5) und als

Abzeichen der Rangstellung für Offiziere und

Unteroffiziere.

Bei der letzeren Art sind die Ohren zu blofsen

Verzierungen der Mittelklinge zusammenge-

schrumpft, es entsteht das Sponton, zumeist als

Offiziersdienstabzeichen im Gebrauch,

Besondere Formen der Partisane sind:

Das Spetum oder der Friauler Spiefs. So

werden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

in den Zeugbüchern des Kaisers Maximilian Kor-

seken genannt, deren Ohren von der sehr langen

Mittelspitze abgebogen sind (Fig. 6).

v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGEN WAFFEN

211

Die Waffen dieser Art wurden ursprünglich

Korseke oder Runka (vom mittellatein.: runco)

genannt, daneben finden sich die Bezeichnungen

ronsard, ranseur, roncie, roncone, ronco, corsesca

Wolfseisen, Sturmgabel usw.

Böheim sagt a. a. O. Seite 348 u. a.: „Die

Runka unterscheidet sich von dem gemeinen

Spiefs nur durch die am unteren Klingenende

zunächst der Tülle befindlichen, seitlich abstehen-

den, halbmondförmig nach aufwärts gerichteten

Ohren“. In dieser Allgemeinheit trifft das nicht

zu, die halbmondförmig nach aufwärts gerichteten

Ohren sind nur ein besonderer Fall, die Ohren

sind oft auch nach abwärts gebogen oder gerade

nach aufsen gestellt. Böheim bildet selbst eine

Runka mit geraden Ohren ab.

Die Bezeichnung Runka oder Korseke, findet

sich vorzugsweise für diejenigen Formen der

Waffe, bei denen die Mittelspitze dieselbe oder

eine nur wenig gröfsere Länge hat als die Neben-

spitzen, so dafs die drei Spitzen ungefähr gleich-

wertig erscheinen (Fig. 1 und 2). — Die Neben-

spitzen sind entweder gerade nach aufwärts-

seitwärts gerichtet, oder nach der Mittelspitze zu-

oder von dieser abgebogen.

Als Kriegswaffe findet sich die Runka-Par-

tisane bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, gleich-

zeitig kommt sie schon als Waffe von Leib-

garden vor.

Abb. 8.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

entwickelt sie sich zur eigentlichen Partisane, in-

dem ihre Mittelspitze sich verlängert, verbreitert

und verstärkt, während die Ohren kürzer gebildet

werden und die Bedeutung als Spitze mehr und

mehr verlieren (Fig. 3 und 4).

Charakteristisch für die Partisane ist stets

die symmetrische Form des Eisens.

Der Name „Partisane“ wird in Deutschland

zuerst in Fronspergers Kriegsbuch von 1573 er-

wähnt: „Es sollen im Zeughaus sein Spiefs, Hellen-

parthe, Bardesanen, Schäfflin usw.“ Der Name

kommt vom mittellatein: partesane; franz. pertui-

sane; engl, partisan; ital. partigiana.

Sie findet nur bei Fufsvolk und Soldnern

Verwendung, im 17. Jahrhundert verschwindet die

Partisane aus der Kriegsbewaffnung und bleibt

nur Paradewaffe für Leibwachen (Fig. 5) und als

Abzeichen der Rangstellung für Offiziere und

Unteroffiziere.

Bei der letzeren Art sind die Ohren zu blofsen

Verzierungen der Mittelklinge zusammenge-

schrumpft, es entsteht das Sponton, zumeist als

Offiziersdienstabzeichen im Gebrauch,

Besondere Formen der Partisane sind:

Das Spetum oder der Friauler Spiefs. So

werden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

in den Zeugbüchern des Kaisers Maximilian Kor-

seken genannt, deren Ohren von der sehr langen

Mittelspitze abgebogen sind (Fig. 6).