212

v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN

IV. BAND

Die Kriegsgabel, im 15. und 16. Jahrhundert

in Italien gebräuchlich, hat eine Mittelspitze und

zwei gabelförmig aufwärts gerichtete Neben-

spitzen (Fig. 7).

3. Die Helmbarte, Stangenwaffe vornehm-

lich zum Schlagen, mit einem Eisen, dem die

Beilform zugrunde liegt.

Der Name der Waffe ist uns aus dem mittel-

hochdeutschen „helmbarte“ überkommen, das ist

eine Barte, ein Beil an einem Halm oder Helm,

d. h. Stiel. So wird die Waffe zuerst erwähnt in

dem Gedicht vom „Herzog Ernst“ (Heinrich von

Veldecke), Zeile 4166: .... „lassen wurken swert

und helmbarten“. (Gothaer Abschrift vom Anfang

des 15. Jahrhunderts.)

Die Umlautung des Namens in Elellebarte ist

wohl nur aus sprachlichen Gründen erfolgt, sie

ist jedenfalls nicht abgeleitet von der Form

„hallebarde“ (franz.), halbert (engl.) oder allebarda

(ital.). Die Form „Hellenparthe“ findet sich aller-

dings schon in Fronspergers Kriegsbuch vor

1573 vor.

Die Gestalt der Helmbarte hat sich in den

verschiedenen Ländern und Zeiten oft verändert.

Die älteste Form ist erhalten in der auf dem

Schlachtfelde von Morgarten (1315) gefundenen

Waffe im Zeughause zu Luzern (Fig. 8), eine

ähnliche Waffe befindet sich in Zürich1).

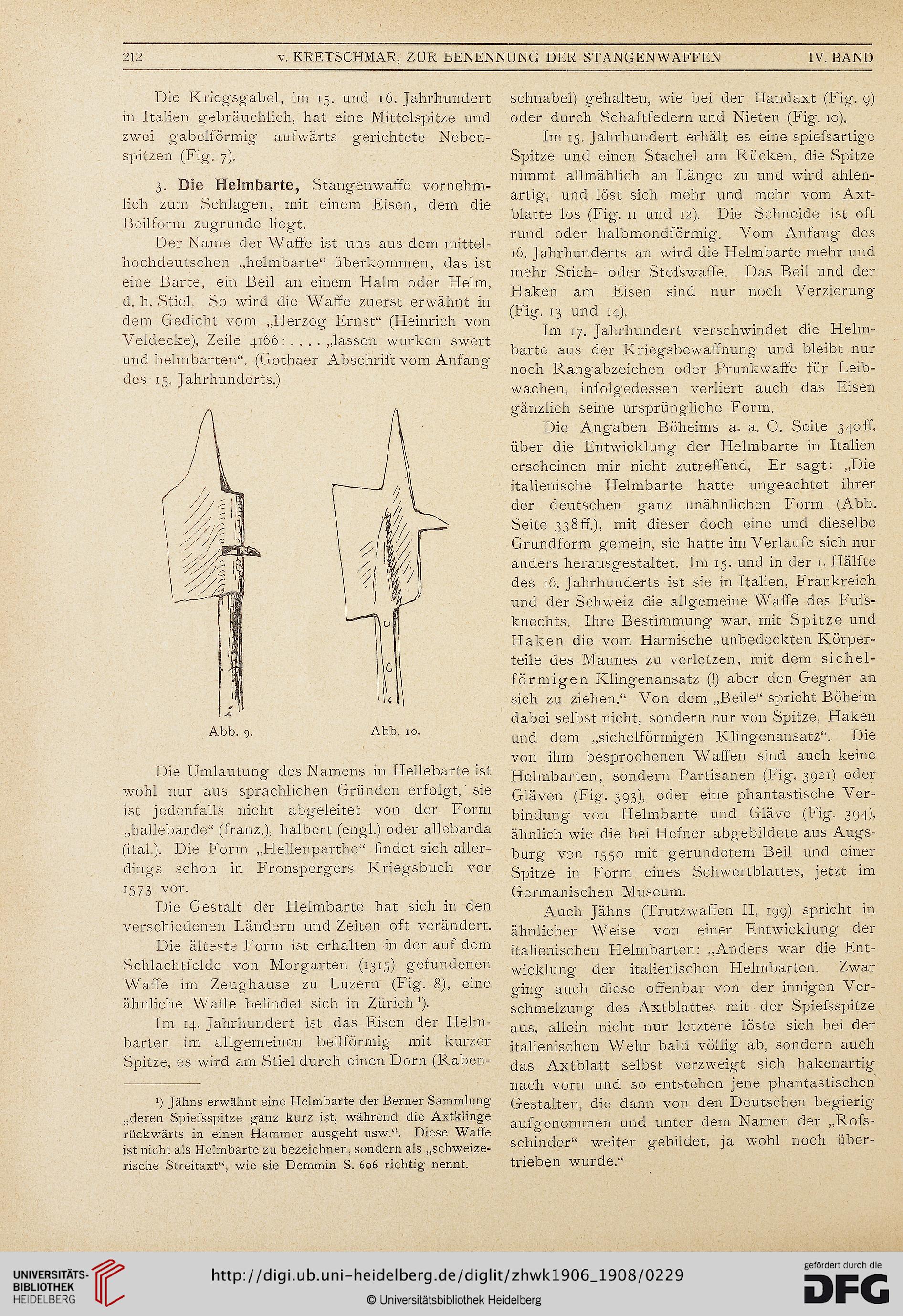

Im 14. Jahrhundert ist das Eisen der Helm-

barten im allgemeinen beilförmig- mit kurzer

Spitze, es wird am Stiel durch einen Dorn (Raben-

b Jahns erwähnt eine Helmbarte der Berner Sammlung

„deren Spiefsspitze ganz kurz ist, während die Axtklinge

rückwärts in einen Hammer ausgeht usw.“. Diese Waffe

ist nicht als Helmbarte zu bezeichnen, sondern als „schweize-

rische Streitaxt“, wie sie Demmin S. 606 richtig nennt.

schnabel) g-ehalten, wie bei der Handaxt (Fig. 9)

oder durch Schaftfedern und Nieten (Fig. 10).

Im 15. Jahrhundert erhält es eine spiefsartige

Spitze und einen Stachel am Rücken, die Spitze

nimmt allmählich an Läng-e zu und wird ahlen-

artig-, und löst sich mehr und mehr vom Axt-

blatte los (Fig. 11 und 12). Die Schneide ist oft

rund oder halbmondförmig. Vom Anfang des

16. Jahrhunderts an wird die Helmbarte mehr und

mehr Stich- oder Stofswaffe. Das Beil und der

Flaken am Eisen sind nur noch Verzierung

(Fig. 13 und 14).

Im 17. Jahrhundert verschwindet die Helm-

barte aus der Kriegsbewaffnung und bleibt nur

noch Rangabzeichen oder Prunkwaffe für Leib-

wachen, infolgedessen verliert auch das Eisen

gänzlich seine ursprüngliche Form.

Die Angaben Böheims a. a. O. Seite 340ff.

über die Entwicklung der Helmbarte in Italien

erscheinen mir nicht zutreffend, Er sagt: „Die

italienische Helmbarte hatte ungeachtet ihrer

der deutschen ganz unähnlichen Form (Abb.

Seite 338ff.), mit dieser doch eine und dieselbe

Grundform g-emein, sie hatte im Verlaufe sich nur

anders herausgestaltet. Im 15. und in der 1. Hälfte

des 16. Jahrhunderts ist sie in Italien, Frankreich

und der Schweiz die allgemeine Waffe des Fufs-

knechts. Ihre Bestimmung war, mit Spitze und

Haken die vom Harnische unbedeckten Körper-

teile des Mannes zu verletzen, mit dem sichel-

förmigen Klingenansatz (!) aber den Gegner an

sich zu ziehen.“ V011 dem „Beile“ spricht Böheim

dabei selbst nicht, sondern nur von Spitze, Haken

und dem „sichelförmigen Klingenansatz“. Die

von ihm besprochenen W7 affen sind auch keine

Helmbarten, sondern Partisanen (Fig. 3921) oder

Gläven (Fig. 393), oder eine phantastische Ver-

bindung- von Helmbarte und Gläve (Fig. 394),

ähnlich wie die bei Hefner abgebildete aus Augs-

burg- von 1550 mit gerundetem Beil und einer

Spitze in Form eines Schwertblattes, jetzt im

Germanischen Museum.

Auch Jähns (Trutzwaffen II, 199) spricht in

ähnlicher Weise von einer Entwicklung der

italienischen Plelmbarten: „Anders war die Ent-

wicklung der italienischen Helmbarten. Zwar

ging auch diese offenbar von der innigen Ver-

schmelzung des Axtblattes mit der Spiefsspitze

aus, allein nicht nur letztere löste sich bei der

italienischen Wehr bald völlig ab, sondern auch

das Axtblatt selbst verzweigt sich hakenartig

nach vorn und so entstehen jene phantastischen

Gestalten, die dann von den Deutschen begierig

aufg'enommen und unter dem Namen der „Rofs-

schinder“ weiter gebildet, ja wohl noch über-

trieben wurde.“

v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN

IV. BAND

Die Kriegsgabel, im 15. und 16. Jahrhundert

in Italien gebräuchlich, hat eine Mittelspitze und

zwei gabelförmig aufwärts gerichtete Neben-

spitzen (Fig. 7).

3. Die Helmbarte, Stangenwaffe vornehm-

lich zum Schlagen, mit einem Eisen, dem die

Beilform zugrunde liegt.

Der Name der Waffe ist uns aus dem mittel-

hochdeutschen „helmbarte“ überkommen, das ist

eine Barte, ein Beil an einem Halm oder Helm,

d. h. Stiel. So wird die Waffe zuerst erwähnt in

dem Gedicht vom „Herzog Ernst“ (Heinrich von

Veldecke), Zeile 4166: .... „lassen wurken swert

und helmbarten“. (Gothaer Abschrift vom Anfang

des 15. Jahrhunderts.)

Die Umlautung des Namens in Elellebarte ist

wohl nur aus sprachlichen Gründen erfolgt, sie

ist jedenfalls nicht abgeleitet von der Form

„hallebarde“ (franz.), halbert (engl.) oder allebarda

(ital.). Die Form „Hellenparthe“ findet sich aller-

dings schon in Fronspergers Kriegsbuch vor

1573 vor.

Die Gestalt der Helmbarte hat sich in den

verschiedenen Ländern und Zeiten oft verändert.

Die älteste Form ist erhalten in der auf dem

Schlachtfelde von Morgarten (1315) gefundenen

Waffe im Zeughause zu Luzern (Fig. 8), eine

ähnliche Waffe befindet sich in Zürich1).

Im 14. Jahrhundert ist das Eisen der Helm-

barten im allgemeinen beilförmig- mit kurzer

Spitze, es wird am Stiel durch einen Dorn (Raben-

b Jahns erwähnt eine Helmbarte der Berner Sammlung

„deren Spiefsspitze ganz kurz ist, während die Axtklinge

rückwärts in einen Hammer ausgeht usw.“. Diese Waffe

ist nicht als Helmbarte zu bezeichnen, sondern als „schweize-

rische Streitaxt“, wie sie Demmin S. 606 richtig nennt.

schnabel) g-ehalten, wie bei der Handaxt (Fig. 9)

oder durch Schaftfedern und Nieten (Fig. 10).

Im 15. Jahrhundert erhält es eine spiefsartige

Spitze und einen Stachel am Rücken, die Spitze

nimmt allmählich an Läng-e zu und wird ahlen-

artig-, und löst sich mehr und mehr vom Axt-

blatte los (Fig. 11 und 12). Die Schneide ist oft

rund oder halbmondförmig. Vom Anfang des

16. Jahrhunderts an wird die Helmbarte mehr und

mehr Stich- oder Stofswaffe. Das Beil und der

Flaken am Eisen sind nur noch Verzierung

(Fig. 13 und 14).

Im 17. Jahrhundert verschwindet die Helm-

barte aus der Kriegsbewaffnung und bleibt nur

noch Rangabzeichen oder Prunkwaffe für Leib-

wachen, infolgedessen verliert auch das Eisen

gänzlich seine ursprüngliche Form.

Die Angaben Böheims a. a. O. Seite 340ff.

über die Entwicklung der Helmbarte in Italien

erscheinen mir nicht zutreffend, Er sagt: „Die

italienische Helmbarte hatte ungeachtet ihrer

der deutschen ganz unähnlichen Form (Abb.

Seite 338ff.), mit dieser doch eine und dieselbe

Grundform g-emein, sie hatte im Verlaufe sich nur

anders herausgestaltet. Im 15. und in der 1. Hälfte

des 16. Jahrhunderts ist sie in Italien, Frankreich

und der Schweiz die allgemeine Waffe des Fufs-

knechts. Ihre Bestimmung war, mit Spitze und

Haken die vom Harnische unbedeckten Körper-

teile des Mannes zu verletzen, mit dem sichel-

förmigen Klingenansatz (!) aber den Gegner an

sich zu ziehen.“ V011 dem „Beile“ spricht Böheim

dabei selbst nicht, sondern nur von Spitze, Haken

und dem „sichelförmigen Klingenansatz“. Die

von ihm besprochenen W7 affen sind auch keine

Helmbarten, sondern Partisanen (Fig. 3921) oder

Gläven (Fig. 393), oder eine phantastische Ver-

bindung- von Helmbarte und Gläve (Fig. 394),

ähnlich wie die bei Hefner abgebildete aus Augs-

burg- von 1550 mit gerundetem Beil und einer

Spitze in Form eines Schwertblattes, jetzt im

Germanischen Museum.

Auch Jähns (Trutzwaffen II, 199) spricht in

ähnlicher Weise von einer Entwicklung der

italienischen Plelmbarten: „Anders war die Ent-

wicklung der italienischen Helmbarten. Zwar

ging auch diese offenbar von der innigen Ver-

schmelzung des Axtblattes mit der Spiefsspitze

aus, allein nicht nur letztere löste sich bei der

italienischen Wehr bald völlig ab, sondern auch

das Axtblatt selbst verzweigt sich hakenartig

nach vorn und so entstehen jene phantastischen

Gestalten, die dann von den Deutschen begierig

aufg'enommen und unter dem Namen der „Rofs-

schinder“ weiter gebildet, ja wohl noch über-

trieben wurde.“