7. HEFT

v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN

213

„Der Zweck der grofsen Papageienschnäbel

und der Ausschweifungen des Axtblattes bestand

darin, die etwa vom Harnische unbedeckten

Körperteile des Angegriffenen zu verletzen oder

einhakend den Reiter vom Rosse zu reifsen.“

Jähns führt hier also auch die Entwicklung

der italienischen Helmbarte auf „die offenbare,

innige Verschmelzung des Axtblattes mit der

Spiefsspitze“ zurück. Er ist aber von der Be-

weiskraft seiner Entwicklung selbst nicht recht

überzeugt, denn er fährt fort: „Von der ursprüng-

lichen Idee der Helmbarte, stärker als das Schwert

im Hiebe zu wirken, ist also auch hier keine

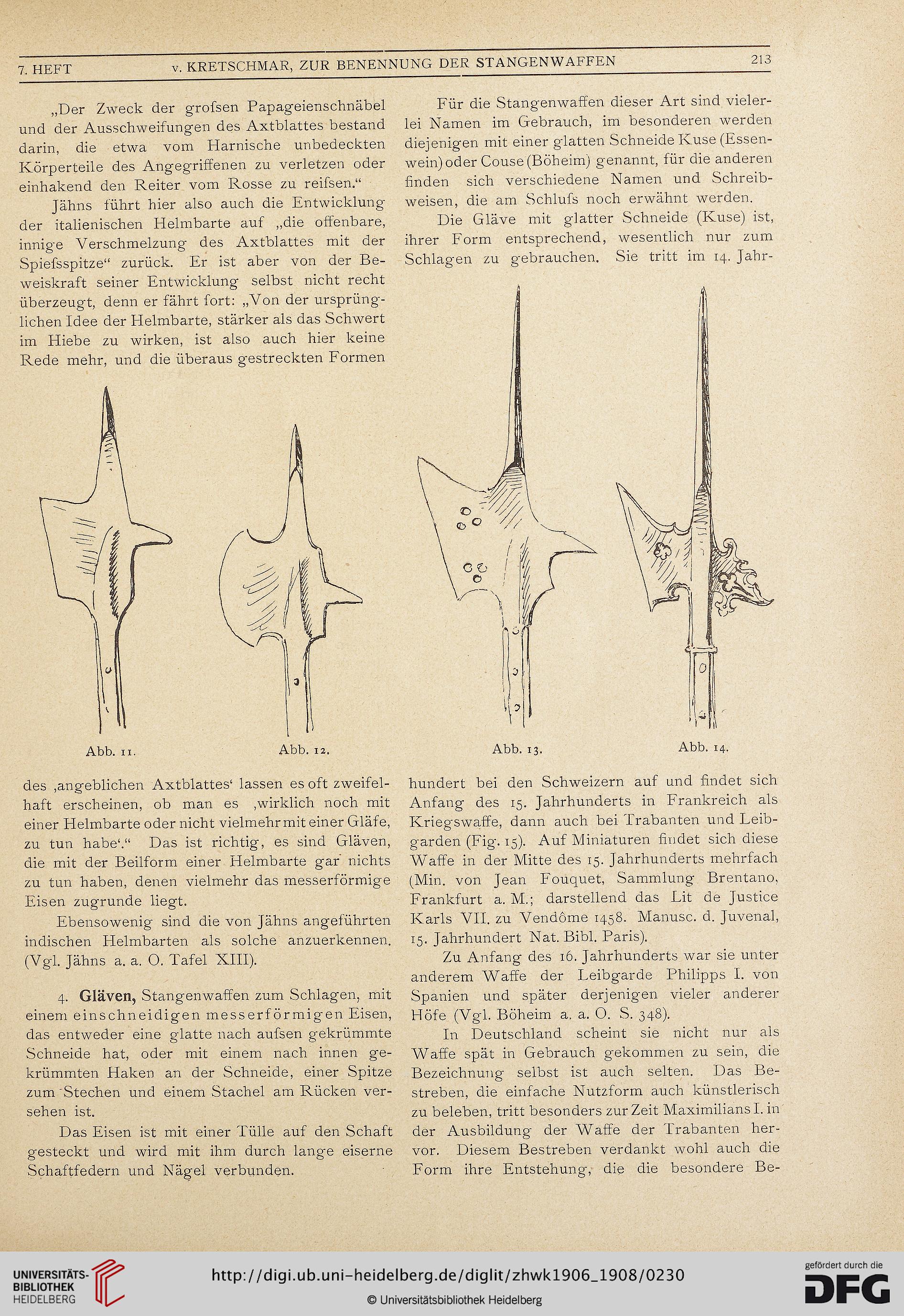

Rede mehr, und die überaus gestreckten Formen

des ,angeblichen Axtblattes“ lassen es oft zweifel-

haft erscheinen, ob man es ,wirklich noch mit

einer Helmbarte oder nicht vielmehr mit einer Gläfe,

zu tun habe“.“ Das ist richtig, es sind Gläven,

die mit der Beilform einer Helmbarte gar nichts

zu tun haben, denen vielmehr das messerförmige

Eisen zugrunde liegt.

Ebensowenig sind die von Jähns angeführten

indischen Helmbarten als solche anzuerkennen.

(Vgl. Jähns a. a. O. Tafel XIII).

4. Gläven, Stangenwaffen zum Schlagen, mit

einem einschneidigen messerförmigen Eisen,

das entweder eine glatte nach aufsen gekrümmte

Schneide hat, oder mit einem nach innen ge-

krümmten Haken an der Schneide, einer Spitze

zum 'Stechen und einem Stachel am Rücken ver-

sehen ist.

Das Eisen ist mit einer Tülle auf den Schaft

gesteckt und wird mit ihm durch lang-e eiserne

Schaftfedern und Nägel verbunden.

Für die Stangenwaffen dieser Art sind vieler-

lei Namen im Gebrauch, im besonderen werden

diejenigen mit einer glatten Schneide Kuse (Essen-

wein) oder Couse (Böheim) genannt, für die anderen

finden sich verschiedene Namen und Schreib-

weisen, die am Schlufs noch erwähnt werden.

Die Gläve mit glatter Schneide (Kuse) ist,

ihrer Form entsprechend, wesentlich nur zum

Schlagen zu gebrauchen. Sie tritt im 14. Jahr-

hundert bei den Schweizern auf und findet sich

Anfang des 15. Jahrhunderts in Frankreich als

Krieg'swaffe, dann auch bei Trabanten und Leib-

garden (Fig. 15). Auf Miniaturen findet sich diese

Waffe in der Mitte des 15. Jahrhunderts mehrfach

(Min. von Jean Fouquet, Sammlung Brentano,

Frankfurt a. M.; darstellend das Lit de Justice

Karls VII. zu Vendöme 1458. Manusc. d. Juvenal,

15. Jahrhundert Nat. Bibi. Paris).

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war sie unter

anderem Waffe der Leibgarde Philipps I. von

Spanien und später derjenigen vieler anderer

Höfe (Vgl. Böheim a, a. O. S. 348).

In Deutschland scheint sie nicht nur als

Waffe spät in Gebrauch gekommen zu sein, die

Bezeichnung selbst ist auch selten. Das Be-

streben, die einfache Nutzform auch künstlerisch

zu beleben, tritt besonders zurZeit Maximilians I. in

der Ausbildung der Waffe der Trabanten her-

vor. Diesem Bestreben verdankt wohl auch die

Form ihre Entstehung, die die besondere Be-

v. KRETSCHMAR, ZUR BENENNUNG DER STANGENWAFFEN

213

„Der Zweck der grofsen Papageienschnäbel

und der Ausschweifungen des Axtblattes bestand

darin, die etwa vom Harnische unbedeckten

Körperteile des Angegriffenen zu verletzen oder

einhakend den Reiter vom Rosse zu reifsen.“

Jähns führt hier also auch die Entwicklung

der italienischen Helmbarte auf „die offenbare,

innige Verschmelzung des Axtblattes mit der

Spiefsspitze“ zurück. Er ist aber von der Be-

weiskraft seiner Entwicklung selbst nicht recht

überzeugt, denn er fährt fort: „Von der ursprüng-

lichen Idee der Helmbarte, stärker als das Schwert

im Hiebe zu wirken, ist also auch hier keine

Rede mehr, und die überaus gestreckten Formen

des ,angeblichen Axtblattes“ lassen es oft zweifel-

haft erscheinen, ob man es ,wirklich noch mit

einer Helmbarte oder nicht vielmehr mit einer Gläfe,

zu tun habe“.“ Das ist richtig, es sind Gläven,

die mit der Beilform einer Helmbarte gar nichts

zu tun haben, denen vielmehr das messerförmige

Eisen zugrunde liegt.

Ebensowenig sind die von Jähns angeführten

indischen Helmbarten als solche anzuerkennen.

(Vgl. Jähns a. a. O. Tafel XIII).

4. Gläven, Stangenwaffen zum Schlagen, mit

einem einschneidigen messerförmigen Eisen,

das entweder eine glatte nach aufsen gekrümmte

Schneide hat, oder mit einem nach innen ge-

krümmten Haken an der Schneide, einer Spitze

zum 'Stechen und einem Stachel am Rücken ver-

sehen ist.

Das Eisen ist mit einer Tülle auf den Schaft

gesteckt und wird mit ihm durch lang-e eiserne

Schaftfedern und Nägel verbunden.

Für die Stangenwaffen dieser Art sind vieler-

lei Namen im Gebrauch, im besonderen werden

diejenigen mit einer glatten Schneide Kuse (Essen-

wein) oder Couse (Böheim) genannt, für die anderen

finden sich verschiedene Namen und Schreib-

weisen, die am Schlufs noch erwähnt werden.

Die Gläve mit glatter Schneide (Kuse) ist,

ihrer Form entsprechend, wesentlich nur zum

Schlagen zu gebrauchen. Sie tritt im 14. Jahr-

hundert bei den Schweizern auf und findet sich

Anfang des 15. Jahrhunderts in Frankreich als

Krieg'swaffe, dann auch bei Trabanten und Leib-

garden (Fig. 15). Auf Miniaturen findet sich diese

Waffe in der Mitte des 15. Jahrhunderts mehrfach

(Min. von Jean Fouquet, Sammlung Brentano,

Frankfurt a. M.; darstellend das Lit de Justice

Karls VII. zu Vendöme 1458. Manusc. d. Juvenal,

15. Jahrhundert Nat. Bibi. Paris).

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war sie unter

anderem Waffe der Leibgarde Philipps I. von

Spanien und später derjenigen vieler anderer

Höfe (Vgl. Böheim a, a. O. S. 348).

In Deutschland scheint sie nicht nur als

Waffe spät in Gebrauch gekommen zu sein, die

Bezeichnung selbst ist auch selten. Das Be-

streben, die einfache Nutzform auch künstlerisch

zu beleben, tritt besonders zurZeit Maximilians I. in

der Ausbildung der Waffe der Trabanten her-

vor. Diesem Bestreben verdankt wohl auch die

Form ihre Entstehung, die die besondere Be-