8 HEFT

BAARMANN, DIE „FAULE MAGD1

233

stärke beträgt 2 l/2 cm, der Durchmesser des Rades

(ausschliefslich Bolzenköpfe und Reifenumkröp-

ungen) 151 cm. Die Nabe ist am Stofs- und

Röhrende wie zu beiden Seiten der Speichen-

enden mit starken eisernen Reifen umlegt, ebenso

der rechteckige hölzerne Stofs der Achse rechts

und links mit einem starken eisernen Band. Durch

je eine in ein Kotblech auslaufende eiserne Lünse

werden die Räder auf der Achse festgehalten.

Die Oberlafette besteht aus zwei 18 cm starken,

46 72 cm hohen und 18 cm breiten Bohlen von

270 cm Länge, welche von fünf, durch eiserne

Bolzen verstärkten Holzriegeln und einem eisernen

Verbindungsbolzen zusammengehalten werden. In

die Wände und Riegel ist das Lager für das zur

Hälfte versenkte Rohr eingeschnitten. Letzteres

stöfst mit der Rückseite des Mündungsringes

gegen den ersten Riegel, während es mit der

Bodenfläche am letzten Riegel anliegt, welcher

höher als die vier vorhergehenden, nur zum Tragen

des Rohres dienenden Riegel liegt; er liegt zum

Teil auf dem hintersten dieser vier Riegel, beider-

seits greift er mit seinen Enden in Ausschnitte

der Lafettenwände ein und ist so in erster Linie

dazu bestimmt, den Rückstofs des Rohres beim

Behufs aufzufangen, wobei ihn der den Mündungs-

ring tragende Vorderriegel unterstützt.

Das Rohr wird durch drei starke, auf den Lafet-

tenwänden befestigte Eisenbänder in seiner Lage

festgehalten (s. Abb. 1 und 3).

Hinter dem zweiten Riegel der Oberlafette

befindet sich die 9 cm starke eiserne Schildzapfen-

achse, welche zwischen den Wänden quadratisch,

aufsen in ihren drehbar lagernden Enden zylin-

drisch gestaltet ist. Von beiden letzteren ist der

rechte so erheblich länger, dafs eine Absicht,

kein Zufall, vorzuliegen scheint. Kurz vor dem

hinteren Ende befindet sich eine zylindrische

Durchbohrung, in welcher lose ein nicht durch-

laufender, allem Anschein nach zur Handhabung

der Lafette dienender Eisenbolzen lagert. Für

den gleichen Zweck sind die Lafettenwände am

hinteren und vorderen unteren Ende abgerundet.

Die Oberlafette ist gleich der Unterlafette reich

verziert und trägt aufserdem auf beiden Seiten in

gotischen Buchstaben geschnitzte Aufschriften.

Links: Durch Gottes Hülffe und defsen Ehrn

Thu ich mich wiedr die Feinde wehrn.

Rechts: Ich getroste mich auch seines beystandts

Drumb streit ich wegen des Vatterlands.

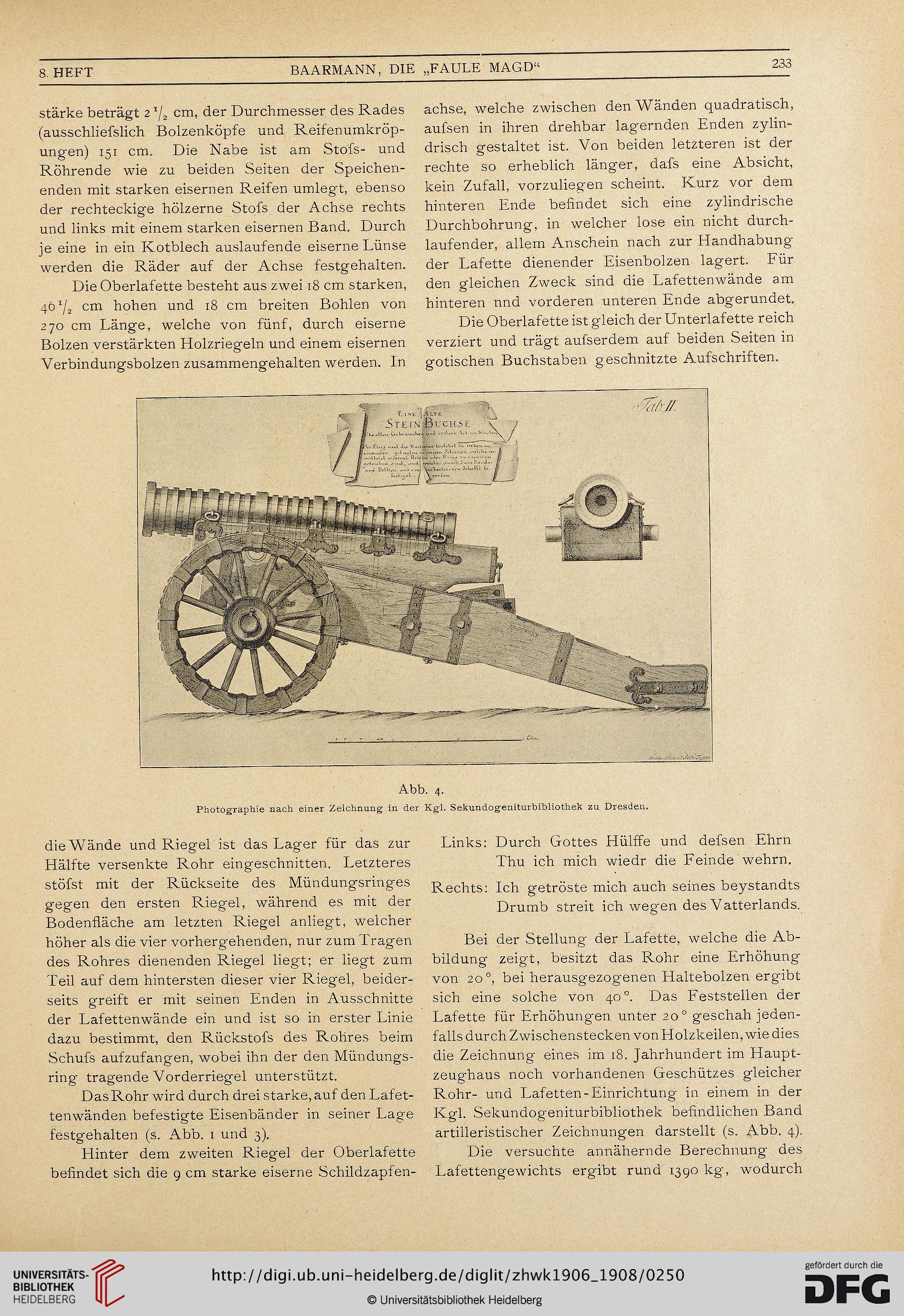

Bei der Stellung- der Lafette, welche die Ab-

bildung zeigt, besitzt das Rohr eine Erhöhung

von 2o°, bei herausgezogenen Haltebolzen ergibt

sich eine solche von 40 °. Das Feststellen der

Lafette für Erhöhungen unter 200 geschah jeden-

falls durch Zwischenstecken von Holzkeilen, wie dies

die Zeichnung eines im 18. Jahrhundert im Haupt-

zeug-haus noch vorhandenen Geschützes gleicher

Rohr- und Lafetten-Einrichtung in einem in der

Kgl. Sekundogeniturbibliothek befindlichen Band

artilleristischer Zeichnungen darstellt (s. Abb. 4).

Die versuchte annähernde Berechnung des

Lafettengewichts ergibt rund 1390 kg-, wodurch

Abb. 4.

Photographie nach einer Zeichnung in der Kgl. Sekundogeniturbibliothek zu Dresden.

BAARMANN, DIE „FAULE MAGD1

233

stärke beträgt 2 l/2 cm, der Durchmesser des Rades

(ausschliefslich Bolzenköpfe und Reifenumkröp-

ungen) 151 cm. Die Nabe ist am Stofs- und

Röhrende wie zu beiden Seiten der Speichen-

enden mit starken eisernen Reifen umlegt, ebenso

der rechteckige hölzerne Stofs der Achse rechts

und links mit einem starken eisernen Band. Durch

je eine in ein Kotblech auslaufende eiserne Lünse

werden die Räder auf der Achse festgehalten.

Die Oberlafette besteht aus zwei 18 cm starken,

46 72 cm hohen und 18 cm breiten Bohlen von

270 cm Länge, welche von fünf, durch eiserne

Bolzen verstärkten Holzriegeln und einem eisernen

Verbindungsbolzen zusammengehalten werden. In

die Wände und Riegel ist das Lager für das zur

Hälfte versenkte Rohr eingeschnitten. Letzteres

stöfst mit der Rückseite des Mündungsringes

gegen den ersten Riegel, während es mit der

Bodenfläche am letzten Riegel anliegt, welcher

höher als die vier vorhergehenden, nur zum Tragen

des Rohres dienenden Riegel liegt; er liegt zum

Teil auf dem hintersten dieser vier Riegel, beider-

seits greift er mit seinen Enden in Ausschnitte

der Lafettenwände ein und ist so in erster Linie

dazu bestimmt, den Rückstofs des Rohres beim

Behufs aufzufangen, wobei ihn der den Mündungs-

ring tragende Vorderriegel unterstützt.

Das Rohr wird durch drei starke, auf den Lafet-

tenwänden befestigte Eisenbänder in seiner Lage

festgehalten (s. Abb. 1 und 3).

Hinter dem zweiten Riegel der Oberlafette

befindet sich die 9 cm starke eiserne Schildzapfen-

achse, welche zwischen den Wänden quadratisch,

aufsen in ihren drehbar lagernden Enden zylin-

drisch gestaltet ist. Von beiden letzteren ist der

rechte so erheblich länger, dafs eine Absicht,

kein Zufall, vorzuliegen scheint. Kurz vor dem

hinteren Ende befindet sich eine zylindrische

Durchbohrung, in welcher lose ein nicht durch-

laufender, allem Anschein nach zur Handhabung

der Lafette dienender Eisenbolzen lagert. Für

den gleichen Zweck sind die Lafettenwände am

hinteren und vorderen unteren Ende abgerundet.

Die Oberlafette ist gleich der Unterlafette reich

verziert und trägt aufserdem auf beiden Seiten in

gotischen Buchstaben geschnitzte Aufschriften.

Links: Durch Gottes Hülffe und defsen Ehrn

Thu ich mich wiedr die Feinde wehrn.

Rechts: Ich getroste mich auch seines beystandts

Drumb streit ich wegen des Vatterlands.

Bei der Stellung- der Lafette, welche die Ab-

bildung zeigt, besitzt das Rohr eine Erhöhung

von 2o°, bei herausgezogenen Haltebolzen ergibt

sich eine solche von 40 °. Das Feststellen der

Lafette für Erhöhungen unter 200 geschah jeden-

falls durch Zwischenstecken von Holzkeilen, wie dies

die Zeichnung eines im 18. Jahrhundert im Haupt-

zeug-haus noch vorhandenen Geschützes gleicher

Rohr- und Lafetten-Einrichtung in einem in der

Kgl. Sekundogeniturbibliothek befindlichen Band

artilleristischer Zeichnungen darstellt (s. Abb. 4).

Die versuchte annähernde Berechnung des

Lafettengewichts ergibt rund 1390 kg-, wodurch

Abb. 4.

Photographie nach einer Zeichnung in der Kgl. Sekundogeniturbibliothek zu Dresden.