8. HEFT

BARON POTIER, DIE WAFFENKAMMRR DES STIFTES KREMSMÜNSTER

237

von birnenförmiger Gestalt erhebt. Die Köpfe

der die Belederung festhaltenden Nägel sind mit

Messingrosetten unterlegt; ein Teil des ledernen

Futters blieb erhalten. Die Armriemen waren

mit je zwei paarweise angeordneten also im gan-

zen mit acht Nägeln mit dem Schild verbunden;

die Köpfe dieser Nägel sind aus Messing erzeugt

und stellen Maskarons dar. Ein auf dem Schild

sichtbares Kugelmal läfst erkennen, dafs derselbe

unter die Gruppe der „geprobten“ zu rechnen sei.

Der Durchmesser beträgt 57 cm, die Höhe 85 cm.

12,5 kg. 16. Jahrh., Ende.

311. Rundschild. Derselbe stimmt mit dem

vorigen überein, ist jedoch 14 kg schwer.

312. Schild aus Eisen von elliptischer Ge-

stalt. Die grofse Achse mifst 63 cm, die kleine

42 cm. Die Mitte des mit einem geschnürelten

Rand versehenen Schildes nimmt ein achtkantiger

Nabel von gestreckt birnenförmiger Form ein.

Die vollständig- vorhandene Belederung ist mit

Stiften, deren Köpfe aus Messing bestehen, am

Schild befestigt; die Köpfe der Nietstifte an den

Armriemen decken messingene Maskarons. 12 kg.

16. Jahrh., Ende.

Anmerkung. Derartige schwere Rundschilde führten

umdieMitte des 16.Jahrhunderts diespanischenTruppeninden

Niederlanden ein. Von hier aus verbreitete sich diese

Schutzwehr langsam in Deutschland. Beim Sturm auf die

Bresche führten nur die vordersten Reihen der Angreifenden

diese Schilde, welche die Inventare der Zeughäuser der

damaligen Zeit bezeichnenderweise „Custodier zum Sturm“

nennen. Als Angriffswaffe diente dem „Rondachier“ ein

langer Degen, welchen er jedoch sehr oft erst im letzten

Augenblick, beim Einbruch in die Verteidiger ziehen konnte,

weil er den rechten Arm notwendig bei der mühsamen

Kletterei über Mauertrümmer, Leitern u. dergl. brauchte.

Um nun den Stürmenden seines Charakters der zeitweiligen

Wehrlosigkeit zu entkleiden, verband man die reine Defensiv-

waffe, den Schild also, mit einer Offensivwaffe, mit einer

Stofsklinge oder einem Stachel. So vermochte ein kräftiger

Stofs mit dem klingenbewehrten Armschild dem Mann die

Gegner immerhin etwas vom Leib zu halten.

Schon in der ersten Hälfte des ^.Jahrhunderts hatte man

in Frankreich damit angefangen, die Schutzwaffen auf ihre

Widerstandsfähigkeit gegen die Angriffswaffen hin zu prüfen,

indem man die Helme, Harnische und Schilde beschofs.

Für den Vorgang bei dieser Probe stellte im Jahre 1451 die

Pariser Piattnerzunft feste Regeln auf. Äufserlich wurde

die „Probe“ nicht nur durch die Spuren bestätigt, welche

die Einwirkung der Trutzwaffe auf der Schutzwehr zurück-

gelassen hatte, sondern auch durch die Marke des Meisters,

welche bei der einfachen Probe einmal, bei der strengen

zweimal, und zwar ursprünglich nebeneinander, später in

symmetrischer Anordnung auf jeder Seite des geprobten

Rüststückes eingeschlagen wurde. Sehr häufig erscheint

neben der Probemarke des Meisters die Kontrolmarke der

Innung, und zwar ein- oder zweimal. Bis zum Beginn des

16. Jahrhunderts werden die Schutzwaffen immer nur auf „die

Armbrust geprobt“. Später wurden die Schutzwaffen mit

Feuerrohren beschossen, insbesondere wurde ein derartiges

Custodier zum Sturm dem Plattner nur dann abgenommen,

sobald es ohne Schaden einen auf 100 Schritte abgegebenen

Schufs aus einem halben Haken ausgehalten hatte. Ob

nun ein Kugelmal von einer Probe oder einem Gefecht

herrührt, läfst sich schwer entscheiden; man wird aber

kaum fehl gehen, wenn man normalsitzende, tiefe Kugel-

spuren als von Probeschüssen herrührend ansieht.

Vgl. Charles Buttin, Notes sur les armures ä

fepreuve, Annecy, 1901. — Otmar Potier,Führer durch die

Rüstkammer derStadtEmden,Emden 1903, und„Glossen zum

Rüstmeister-Vocabularium desFriedrichv. Leber“ in derZeit-

schrift für histor. Waffenkde. , II., S. 114. — Johann

Szendrei, Ungarische kriegsgeschichtlirhe Denkmäler.

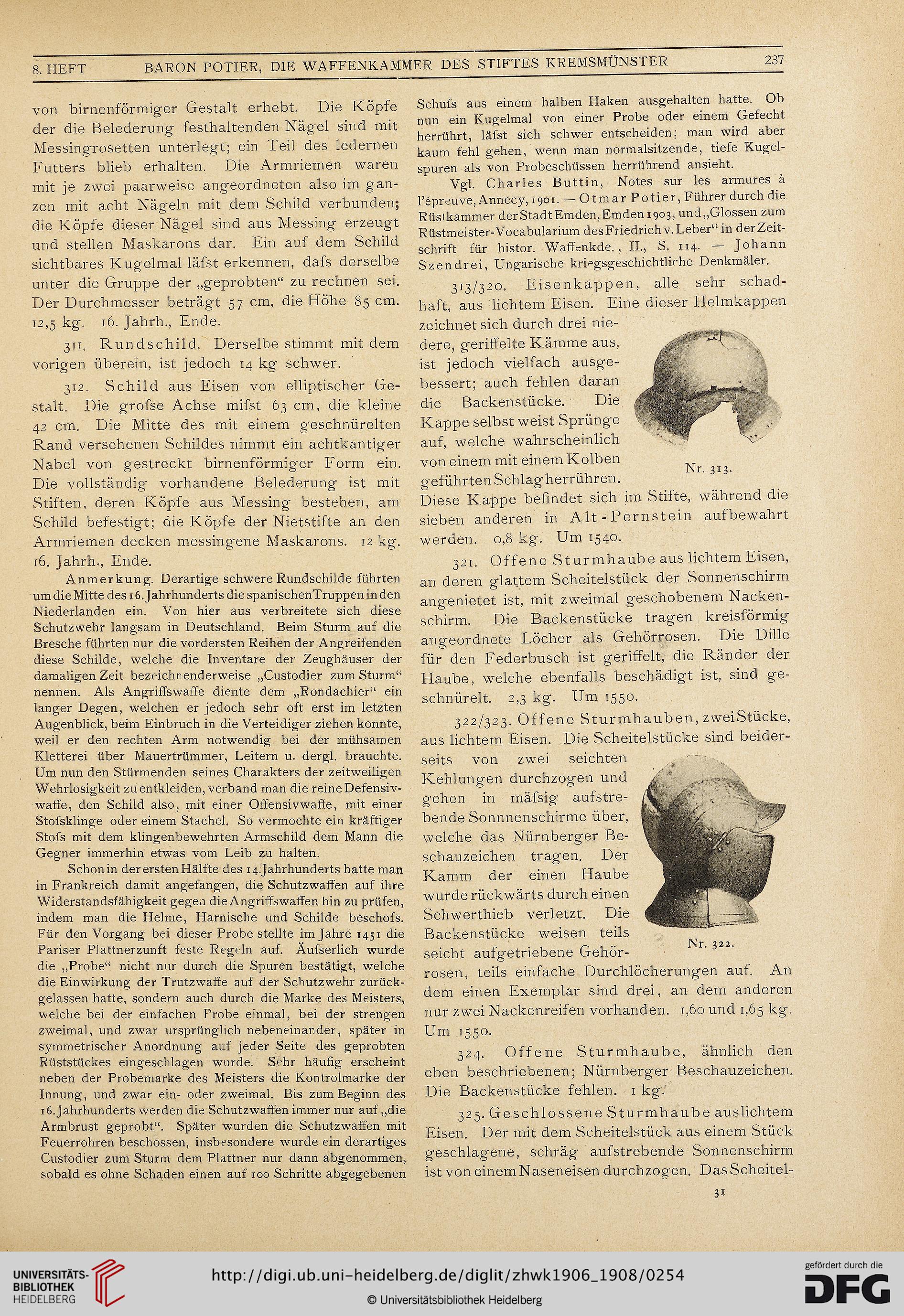

313/320. Eisenkappen, alle sehr schad-

haft, aus lichtem Eisen. Eine dieser Helmkappen

zeichnet sich durch drei nie-

dere, geriffelte Kämme aus,

ist jedoch vielfach ausge-

bessert; auch fehlen daran

die Backenstücke. Die

Kappe selbst weist Sprünge

auf, welche wahrscheinlich

von einem mit einem Kolben

geführten Schlag herrühren.

Diese Kappe befindet sich im Stifte, während die

sieben anderen in Alt - Pernstein aufbewahrt

werden. 0,8 kg. Um 1540.

321. Offene Sturmhaube aus lichtem Eisen,

an deren glattem Scheitelstück der Sonnenschirm

angenietet ist, mit zweimal geschobenem Nacken-

schirm. Die Backenstücke tragen kreisförmig

angeordnete Löcher als Gehörrosen. Die Dille

für den Federbusch ist geriffelt, die Ränder der

Haube, welche ebenfalls beschädigt ist, sind ge-

schnürelt. 2,3 kg. Um 1550.

322/323. Offene Sturmhauben, zweiStücke,

aus lichtem Eisen. Die Scheitelstücke sind beider-

seits von zwei seichten

Kehlungen durchzogen und

gehen in mäfsig aufstre-

bende Sonnnenschirme über,

welche das Nürnberger Be-

schauzeichen tragen. Der

Kamm der einen Haube

wurde rückwärts durch einen

Schwerthieb verletzt. Die

Backenstücke weisen teils

seicht aufgetriebene Gehör-

rosen, teils einfache Durchlöcherungen auf. An

dem einen Exemplar sind drei, an dem anderen

nur zwei Nackenreifen vorhanden. 1,60 und 1,65 kg.

Um 1550.

324. Offene Sturmhaube, ähnlich den

eben beschriebenen; Nürnberger Beschauzeichen.

Die Backenstücke fehlen. 1 kg.

325. Geschlossene Sturmhaube auslichtem

Eisen. Der mit dem Scheitelstück aus einem Stück

geschlagene, schräg aufstrebende Sonnenschirm

ist von einem Naseneisen durchzogen. DasScheitel-

Nr. 313.

Nr. 322.

3i

BARON POTIER, DIE WAFFENKAMMRR DES STIFTES KREMSMÜNSTER

237

von birnenförmiger Gestalt erhebt. Die Köpfe

der die Belederung festhaltenden Nägel sind mit

Messingrosetten unterlegt; ein Teil des ledernen

Futters blieb erhalten. Die Armriemen waren

mit je zwei paarweise angeordneten also im gan-

zen mit acht Nägeln mit dem Schild verbunden;

die Köpfe dieser Nägel sind aus Messing erzeugt

und stellen Maskarons dar. Ein auf dem Schild

sichtbares Kugelmal läfst erkennen, dafs derselbe

unter die Gruppe der „geprobten“ zu rechnen sei.

Der Durchmesser beträgt 57 cm, die Höhe 85 cm.

12,5 kg. 16. Jahrh., Ende.

311. Rundschild. Derselbe stimmt mit dem

vorigen überein, ist jedoch 14 kg schwer.

312. Schild aus Eisen von elliptischer Ge-

stalt. Die grofse Achse mifst 63 cm, die kleine

42 cm. Die Mitte des mit einem geschnürelten

Rand versehenen Schildes nimmt ein achtkantiger

Nabel von gestreckt birnenförmiger Form ein.

Die vollständig- vorhandene Belederung ist mit

Stiften, deren Köpfe aus Messing bestehen, am

Schild befestigt; die Köpfe der Nietstifte an den

Armriemen decken messingene Maskarons. 12 kg.

16. Jahrh., Ende.

Anmerkung. Derartige schwere Rundschilde führten

umdieMitte des 16.Jahrhunderts diespanischenTruppeninden

Niederlanden ein. Von hier aus verbreitete sich diese

Schutzwehr langsam in Deutschland. Beim Sturm auf die

Bresche führten nur die vordersten Reihen der Angreifenden

diese Schilde, welche die Inventare der Zeughäuser der

damaligen Zeit bezeichnenderweise „Custodier zum Sturm“

nennen. Als Angriffswaffe diente dem „Rondachier“ ein

langer Degen, welchen er jedoch sehr oft erst im letzten

Augenblick, beim Einbruch in die Verteidiger ziehen konnte,

weil er den rechten Arm notwendig bei der mühsamen

Kletterei über Mauertrümmer, Leitern u. dergl. brauchte.

Um nun den Stürmenden seines Charakters der zeitweiligen

Wehrlosigkeit zu entkleiden, verband man die reine Defensiv-

waffe, den Schild also, mit einer Offensivwaffe, mit einer

Stofsklinge oder einem Stachel. So vermochte ein kräftiger

Stofs mit dem klingenbewehrten Armschild dem Mann die

Gegner immerhin etwas vom Leib zu halten.

Schon in der ersten Hälfte des ^.Jahrhunderts hatte man

in Frankreich damit angefangen, die Schutzwaffen auf ihre

Widerstandsfähigkeit gegen die Angriffswaffen hin zu prüfen,

indem man die Helme, Harnische und Schilde beschofs.

Für den Vorgang bei dieser Probe stellte im Jahre 1451 die

Pariser Piattnerzunft feste Regeln auf. Äufserlich wurde

die „Probe“ nicht nur durch die Spuren bestätigt, welche

die Einwirkung der Trutzwaffe auf der Schutzwehr zurück-

gelassen hatte, sondern auch durch die Marke des Meisters,

welche bei der einfachen Probe einmal, bei der strengen

zweimal, und zwar ursprünglich nebeneinander, später in

symmetrischer Anordnung auf jeder Seite des geprobten

Rüststückes eingeschlagen wurde. Sehr häufig erscheint

neben der Probemarke des Meisters die Kontrolmarke der

Innung, und zwar ein- oder zweimal. Bis zum Beginn des

16. Jahrhunderts werden die Schutzwaffen immer nur auf „die

Armbrust geprobt“. Später wurden die Schutzwaffen mit

Feuerrohren beschossen, insbesondere wurde ein derartiges

Custodier zum Sturm dem Plattner nur dann abgenommen,

sobald es ohne Schaden einen auf 100 Schritte abgegebenen

Schufs aus einem halben Haken ausgehalten hatte. Ob

nun ein Kugelmal von einer Probe oder einem Gefecht

herrührt, läfst sich schwer entscheiden; man wird aber

kaum fehl gehen, wenn man normalsitzende, tiefe Kugel-

spuren als von Probeschüssen herrührend ansieht.

Vgl. Charles Buttin, Notes sur les armures ä

fepreuve, Annecy, 1901. — Otmar Potier,Führer durch die

Rüstkammer derStadtEmden,Emden 1903, und„Glossen zum

Rüstmeister-Vocabularium desFriedrichv. Leber“ in derZeit-

schrift für histor. Waffenkde. , II., S. 114. — Johann

Szendrei, Ungarische kriegsgeschichtlirhe Denkmäler.

313/320. Eisenkappen, alle sehr schad-

haft, aus lichtem Eisen. Eine dieser Helmkappen

zeichnet sich durch drei nie-

dere, geriffelte Kämme aus,

ist jedoch vielfach ausge-

bessert; auch fehlen daran

die Backenstücke. Die

Kappe selbst weist Sprünge

auf, welche wahrscheinlich

von einem mit einem Kolben

geführten Schlag herrühren.

Diese Kappe befindet sich im Stifte, während die

sieben anderen in Alt - Pernstein aufbewahrt

werden. 0,8 kg. Um 1540.

321. Offene Sturmhaube aus lichtem Eisen,

an deren glattem Scheitelstück der Sonnenschirm

angenietet ist, mit zweimal geschobenem Nacken-

schirm. Die Backenstücke tragen kreisförmig

angeordnete Löcher als Gehörrosen. Die Dille

für den Federbusch ist geriffelt, die Ränder der

Haube, welche ebenfalls beschädigt ist, sind ge-

schnürelt. 2,3 kg. Um 1550.

322/323. Offene Sturmhauben, zweiStücke,

aus lichtem Eisen. Die Scheitelstücke sind beider-

seits von zwei seichten

Kehlungen durchzogen und

gehen in mäfsig aufstre-

bende Sonnnenschirme über,

welche das Nürnberger Be-

schauzeichen tragen. Der

Kamm der einen Haube

wurde rückwärts durch einen

Schwerthieb verletzt. Die

Backenstücke weisen teils

seicht aufgetriebene Gehör-

rosen, teils einfache Durchlöcherungen auf. An

dem einen Exemplar sind drei, an dem anderen

nur zwei Nackenreifen vorhanden. 1,60 und 1,65 kg.

Um 1550.

324. Offene Sturmhaube, ähnlich den

eben beschriebenen; Nürnberger Beschauzeichen.

Die Backenstücke fehlen. 1 kg.

325. Geschlossene Sturmhaube auslichtem

Eisen. Der mit dem Scheitelstück aus einem Stück

geschlagene, schräg aufstrebende Sonnenschirm

ist von einem Naseneisen durchzogen. DasScheitel-

Nr. 313.

Nr. 322.

3i