254

W. M. SCHMID, SCHWERTSCHEIDE SAMT GÜRTEL DES 13. JAHRHUNDERTS IV. BAND

setzt sich dann mit zwei Schlitzen fort (1 = 18 cm).

Der längere ist in gleicher Weise an der Scheide

befestigt und setzt sich in zwei spitz endigenden

Riemen fort (1 = 113 cm). Aus dieser Konstruktion

ergibt sich auch die Trageweise des Gürtels von

selbst: Die beiden schmalen Riemen werden durch

die beiden Schlitze gesteckt und dann gegen-

seitig verknüpft. So sehen wir die Gürtel auch

getragen auf zahlreichen Federzeichnungen und

Miniaturen der Codices von etwa 1200—1280. In

der Königlichen Bibliothek in Bamberg selbst ist

in einem Psalter der geharnischte Goliath dar-

gestellt, der an einem so verknüpften Gürtel das

Schwert trägt1). Nach diesem sehr deutlichen

Bild ist auch der Knopf unseres Originales ge-

Ü Abgebildet bei E. Heyck, Die Kreuzzüge und das

heilige Land, S. 129. (Monograph, z. Weltgeschichte, XII.)

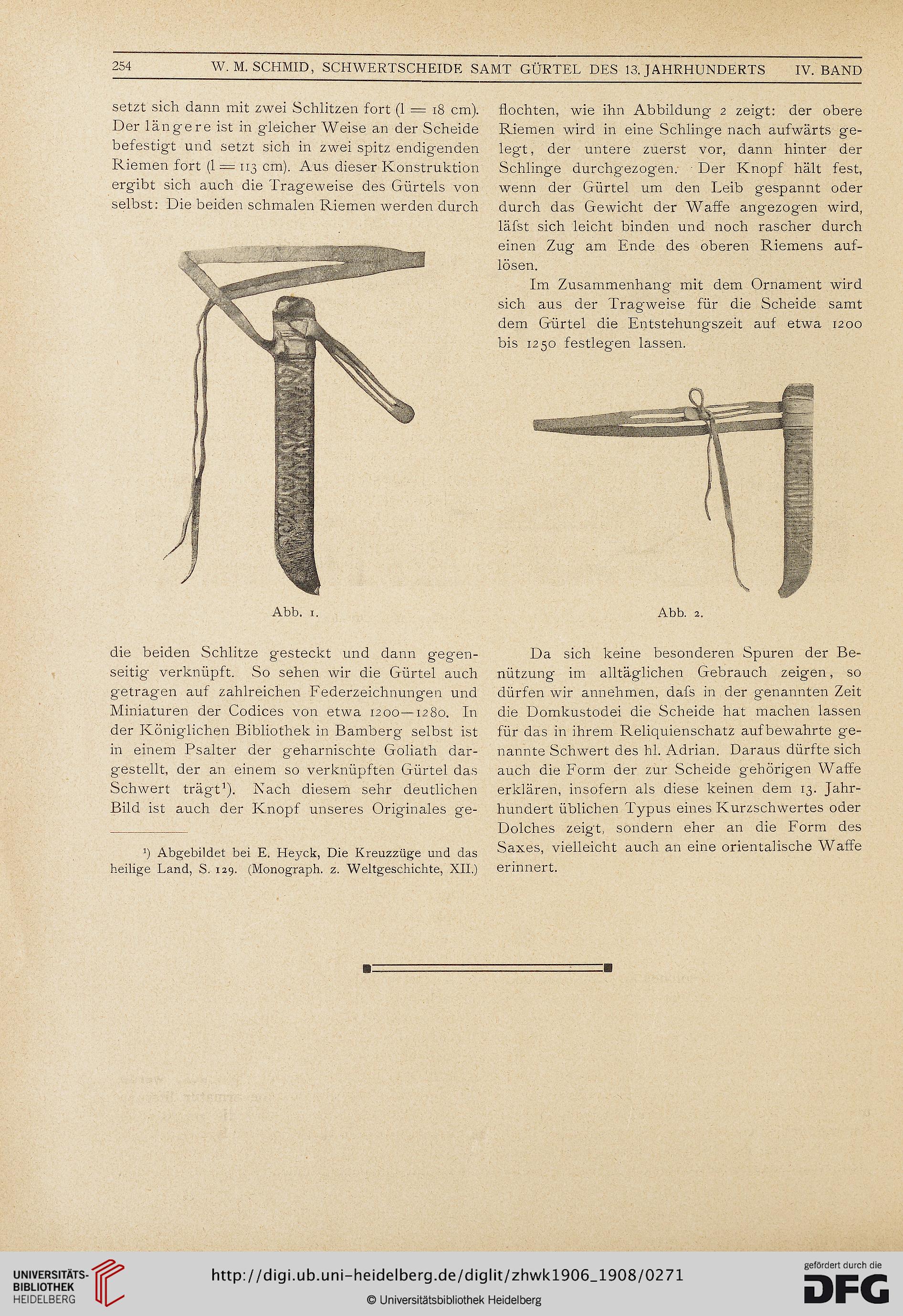

flochten, wie ihn Abbildung 2 zeigt: der obere

Riemen wird in eine Schlinge nach aufwärts ge-

legt , der untere zuerst vor, dann hinter der

Schlinge durchgezogen. Der Knopf hält fest,

wenn der Gürtel um den Leib gespannt oder

durch das Gewicht der Waffe angezogen wird,

läfst sich leicht binden und noch rascher durch

einen Zug am Ende des oberen Riemens auf-

lösen.

Im Zusammenhang mit dem Ornament wird

sich aus der Tragweise für die Scheide samt

dem Gürtel die Entstehungszeit auf etwa 1200

bis 1250 festlegen lassen.

Abb. 2.

Da sich keine besonderen Spuren der Be-

nützung im alltäglichen Gebrauch zeigen, so

dürfen wir annehmen, dafs in der genannten Zeit

die Domkustodei die Scheide hat machen lassen

für das in ihrem Reliquienschatz aufbewahrte ge-

nannte Schwert des hl. Adrian. Daraus dürfte sich

auch die Form der zur Scheide gehörigen Waffe

erklären, insofern als diese keinen dem 13. Jahr-

hundert üblichen Typus eines Kurzschwertes oder

Dolches zeigt, sondern eher an die Form des

Saxes, vielleicht auch an eine orientalische Waffe

erinnert.

W. M. SCHMID, SCHWERTSCHEIDE SAMT GÜRTEL DES 13. JAHRHUNDERTS IV. BAND

setzt sich dann mit zwei Schlitzen fort (1 = 18 cm).

Der längere ist in gleicher Weise an der Scheide

befestigt und setzt sich in zwei spitz endigenden

Riemen fort (1 = 113 cm). Aus dieser Konstruktion

ergibt sich auch die Trageweise des Gürtels von

selbst: Die beiden schmalen Riemen werden durch

die beiden Schlitze gesteckt und dann gegen-

seitig verknüpft. So sehen wir die Gürtel auch

getragen auf zahlreichen Federzeichnungen und

Miniaturen der Codices von etwa 1200—1280. In

der Königlichen Bibliothek in Bamberg selbst ist

in einem Psalter der geharnischte Goliath dar-

gestellt, der an einem so verknüpften Gürtel das

Schwert trägt1). Nach diesem sehr deutlichen

Bild ist auch der Knopf unseres Originales ge-

Ü Abgebildet bei E. Heyck, Die Kreuzzüge und das

heilige Land, S. 129. (Monograph, z. Weltgeschichte, XII.)

flochten, wie ihn Abbildung 2 zeigt: der obere

Riemen wird in eine Schlinge nach aufwärts ge-

legt , der untere zuerst vor, dann hinter der

Schlinge durchgezogen. Der Knopf hält fest,

wenn der Gürtel um den Leib gespannt oder

durch das Gewicht der Waffe angezogen wird,

läfst sich leicht binden und noch rascher durch

einen Zug am Ende des oberen Riemens auf-

lösen.

Im Zusammenhang mit dem Ornament wird

sich aus der Tragweise für die Scheide samt

dem Gürtel die Entstehungszeit auf etwa 1200

bis 1250 festlegen lassen.

Abb. 2.

Da sich keine besonderen Spuren der Be-

nützung im alltäglichen Gebrauch zeigen, so

dürfen wir annehmen, dafs in der genannten Zeit

die Domkustodei die Scheide hat machen lassen

für das in ihrem Reliquienschatz aufbewahrte ge-

nannte Schwert des hl. Adrian. Daraus dürfte sich

auch die Form der zur Scheide gehörigen Waffe

erklären, insofern als diese keinen dem 13. Jahr-

hundert üblichen Typus eines Kurzschwertes oder

Dolches zeigt, sondern eher an die Form des

Saxes, vielleicht auch an eine orientalische Waffe

erinnert.