8. HEFT

FACHNOTIZEN

257

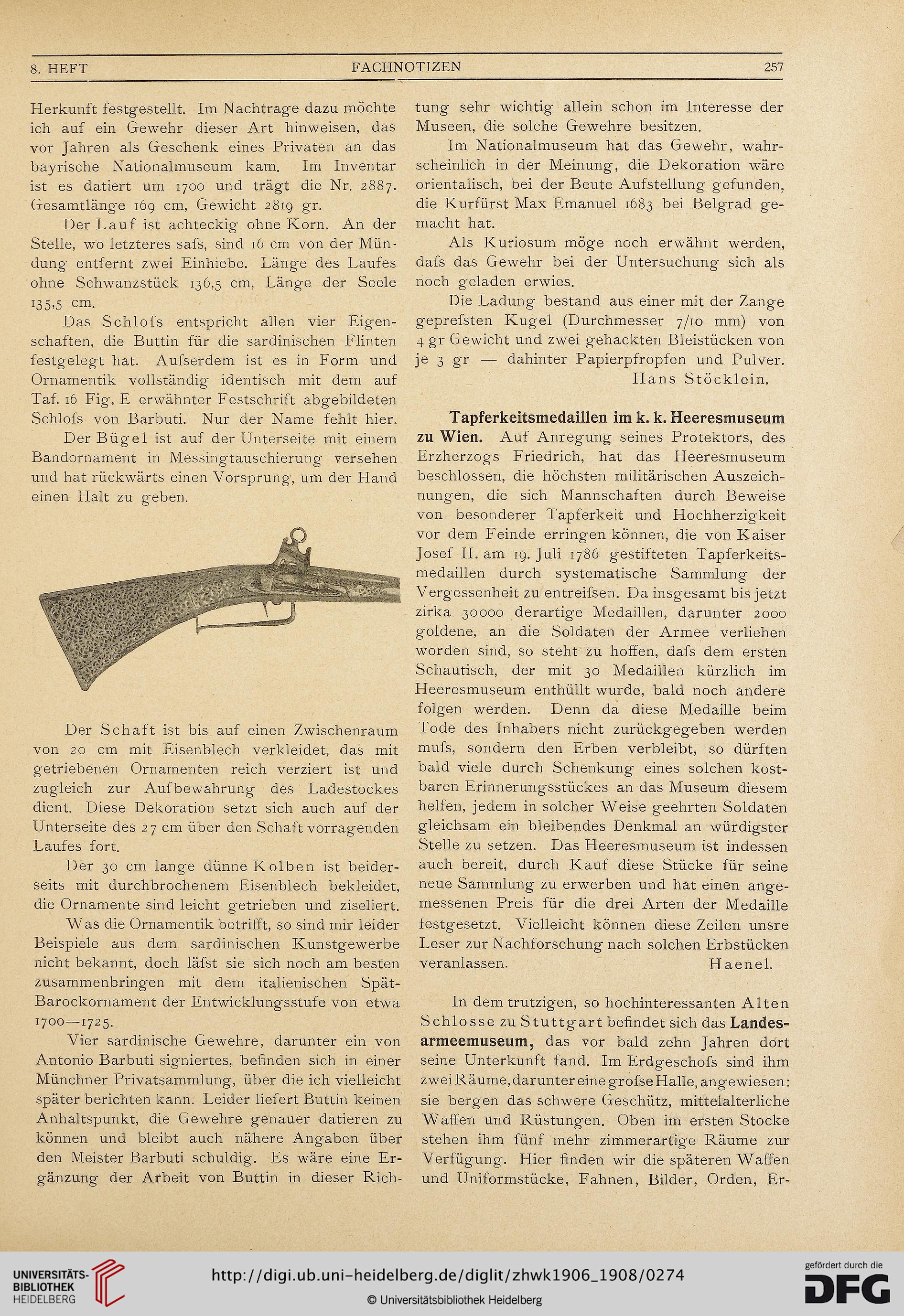

Herkunft festgestellt. Im Nachtrage dazu möchte

ich auf ein Gewehr dieser Art hinweisen, das

vor Jahren als Geschenk eines Privaten an das

bayrische Nationalmuseum kam. Im Inventar

ist es datiert um 1700 und trägt die Nr. 2887.

Gesamtlänge 169 cm, Gewicht 2819 gr.

Der Lauf ist achteckig ohne Korn. An der

Stelle, wo letzteres safs, sind 16 cm von der Mün-

dung entfernt zwei Einhiebe. Länge des Laufes

ohne Schwanzstück 136,5 cm, Länge der Seele

H5>5 cm.

Das Schlofs entspricht allen vier Eigen-

schaften, die Buttin für die sardinischen Flinten

festgelegt hat. Aufserdem ist es in Form und

Ornamentik vollständig identisch mit dem auf

Taf. 16 Fig. E erwähnter Festschrift abgebildeten

Schlofs von Barbuti. Nur der Name fehlt hier.

Der Bügel ist auf der Unterseite mit einem

Bandornament in Messingtauschierung versehen

und hat rückwärts einen Vorsprung-, um der Hand

einen Halt zu geben.

Der Schaft ist bis auf einen Zwischenraum

von 20 cm mit Eisenblech verkleidet, das mit

getriebenen Ornamenten reich verziert ist und

zugleich zur Aufbewahrung des Ladestockes

dient. Diese Dekoration setzt sich auch auf der

Unterseite des 27 cm über den Schaft vorragenden

Laufes fort.

Der 30 cm lange dünne Kolben ist beider-

seits mit durchbrochenem Eisenblech bekleidet,

die Ornamente sind leicht getrieben und ziseliert.

Was die Ornamentik betrifft, so sind mir leider

Beispiele aus dem sardinischen Kunstgewerbe

nicht bekannt, doch läfst sie sich noch am besten

zusammenbringen mit dem italienischen Spät-

Barockornament der Entwicklungsstufe von etwa

1700—1725.

Vier sardinische Gewehre, darunter ein von

Antonio Barbuti signiertes, befinden sich in einer

Münchner Privatsammlung, über die ich vielleicht

später berichten kann. Leider liefert Buttin keinen

Anhaltspunkt, die Gewehre genauer datieren zu

können und bleibt auch nähere Angaben über

den Meister Barbuti schuldig. Es wäre eine Er-

gänzung der Arbeit von Buttin in dieser Rich-

tung sehr wichtig allein schon im Interesse der

Museen, die solche Gewehre besitzen.

Im Nationalmuseum hat das Gewehr, wahr-

scheinlich in der Meinung, die Dekoration wäre

orientalisch, bei der Beute Aufstellung gefunden,

die Kurfürst Max Emanuel 1683 bei Belgrad ge-

macht hat.

Als Kuriosum möge noch erwähnt werden,

dafs das Gewehr bei der Untersuchung sich als

noch geladen erwies.

Die Ladung bestand aus einer mit der Zange

geprefsten Kugel (Durchmesser 7/10 mm) von

4 gr Gewicht und zwei gehackten Bleistücken von

je 3 gr — dahinter Papierpfropfen und Pulver.

Hans Stöcklein.

Tapferkeitsmedaillen im k. k. Heeresmuseum

zu Wien. Auf Anregung seines Protektors, des

Erzherzogs Friedrich, hat das Heeresmuseum

beschlossen, die höchsten militärischen Auszeich-

nungen, die sich Mannschaften durch Beweise

von besonderer Tapferkeit und Hochherzigkeit

vor dem Feinde erringen können, die von Kaiser

Josef II. am 19. Juli 1786 gestifteten Tapferkeits-

medaillen durch systematische Sammlung der

Vergessenheit zu entreifsen. Da insgesamt bis jetzt

zirka 30000 derartige Medaillen, darunter 2000

goldene, an die Soldaten der Armee verliehen

worden sind, so steht zu hoffen, dafs dem ersten

Schautisch, der mit 30 Medaillen kürzlich im

Heeresmuseum enthüllt wurde, bald noch andere

folgen werden. Denn da diese Medaille beim

lode des Inhabers nicht zurückgegeben werden

mufs, sondern den Erben verbleibt, so dürften

bald viele durch Schenkung eines solchen kost-

baren Erinnerungsstückes an das Museum diesem

helfen, jedem in solcher Weise geehrten Soldaten

gleichsam ein bleibendes Denkmal an würdigster

Stelle zu setzen. Das Heeresmuseum ist indessen

auch bereit, durch Kauf diese Stücke für seine

neue Sammlung zu erwerben und hat einen ange-

messenen Preis für die drei Arten der Medaille

festgesetzt. Vielleicht können diese Zeilen unsre

Leser zur Nachforschung nach solchen Erbstücken

veranlassen. Haenel.

In dem trutzigen, so hochinteressanten Alten

Schlosse zu Stuttgart befindet sich das Landes-

armeemuseum, das vor bald zehn Jahren dort

seine Unterkunft fand. Im Erdgeschofs sind ihm

zwei Räume, darunter eine grofse Halle, angewiesen:

sie bergen das schwere Geschütz, mittelalterliche

Waffen und Rüstungen. Oben im ersten Stocke

stehen ihm fünf mehr zimmerartige Räume zur

Verfügung-. Hier finden wir die späteren Waffen

und Uniformstücke, Fahnen, Bilder, Orden, Er-

FACHNOTIZEN

257

Herkunft festgestellt. Im Nachtrage dazu möchte

ich auf ein Gewehr dieser Art hinweisen, das

vor Jahren als Geschenk eines Privaten an das

bayrische Nationalmuseum kam. Im Inventar

ist es datiert um 1700 und trägt die Nr. 2887.

Gesamtlänge 169 cm, Gewicht 2819 gr.

Der Lauf ist achteckig ohne Korn. An der

Stelle, wo letzteres safs, sind 16 cm von der Mün-

dung entfernt zwei Einhiebe. Länge des Laufes

ohne Schwanzstück 136,5 cm, Länge der Seele

H5>5 cm.

Das Schlofs entspricht allen vier Eigen-

schaften, die Buttin für die sardinischen Flinten

festgelegt hat. Aufserdem ist es in Form und

Ornamentik vollständig identisch mit dem auf

Taf. 16 Fig. E erwähnter Festschrift abgebildeten

Schlofs von Barbuti. Nur der Name fehlt hier.

Der Bügel ist auf der Unterseite mit einem

Bandornament in Messingtauschierung versehen

und hat rückwärts einen Vorsprung-, um der Hand

einen Halt zu geben.

Der Schaft ist bis auf einen Zwischenraum

von 20 cm mit Eisenblech verkleidet, das mit

getriebenen Ornamenten reich verziert ist und

zugleich zur Aufbewahrung des Ladestockes

dient. Diese Dekoration setzt sich auch auf der

Unterseite des 27 cm über den Schaft vorragenden

Laufes fort.

Der 30 cm lange dünne Kolben ist beider-

seits mit durchbrochenem Eisenblech bekleidet,

die Ornamente sind leicht getrieben und ziseliert.

Was die Ornamentik betrifft, so sind mir leider

Beispiele aus dem sardinischen Kunstgewerbe

nicht bekannt, doch läfst sie sich noch am besten

zusammenbringen mit dem italienischen Spät-

Barockornament der Entwicklungsstufe von etwa

1700—1725.

Vier sardinische Gewehre, darunter ein von

Antonio Barbuti signiertes, befinden sich in einer

Münchner Privatsammlung, über die ich vielleicht

später berichten kann. Leider liefert Buttin keinen

Anhaltspunkt, die Gewehre genauer datieren zu

können und bleibt auch nähere Angaben über

den Meister Barbuti schuldig. Es wäre eine Er-

gänzung der Arbeit von Buttin in dieser Rich-

tung sehr wichtig allein schon im Interesse der

Museen, die solche Gewehre besitzen.

Im Nationalmuseum hat das Gewehr, wahr-

scheinlich in der Meinung, die Dekoration wäre

orientalisch, bei der Beute Aufstellung gefunden,

die Kurfürst Max Emanuel 1683 bei Belgrad ge-

macht hat.

Als Kuriosum möge noch erwähnt werden,

dafs das Gewehr bei der Untersuchung sich als

noch geladen erwies.

Die Ladung bestand aus einer mit der Zange

geprefsten Kugel (Durchmesser 7/10 mm) von

4 gr Gewicht und zwei gehackten Bleistücken von

je 3 gr — dahinter Papierpfropfen und Pulver.

Hans Stöcklein.

Tapferkeitsmedaillen im k. k. Heeresmuseum

zu Wien. Auf Anregung seines Protektors, des

Erzherzogs Friedrich, hat das Heeresmuseum

beschlossen, die höchsten militärischen Auszeich-

nungen, die sich Mannschaften durch Beweise

von besonderer Tapferkeit und Hochherzigkeit

vor dem Feinde erringen können, die von Kaiser

Josef II. am 19. Juli 1786 gestifteten Tapferkeits-

medaillen durch systematische Sammlung der

Vergessenheit zu entreifsen. Da insgesamt bis jetzt

zirka 30000 derartige Medaillen, darunter 2000

goldene, an die Soldaten der Armee verliehen

worden sind, so steht zu hoffen, dafs dem ersten

Schautisch, der mit 30 Medaillen kürzlich im

Heeresmuseum enthüllt wurde, bald noch andere

folgen werden. Denn da diese Medaille beim

lode des Inhabers nicht zurückgegeben werden

mufs, sondern den Erben verbleibt, so dürften

bald viele durch Schenkung eines solchen kost-

baren Erinnerungsstückes an das Museum diesem

helfen, jedem in solcher Weise geehrten Soldaten

gleichsam ein bleibendes Denkmal an würdigster

Stelle zu setzen. Das Heeresmuseum ist indessen

auch bereit, durch Kauf diese Stücke für seine

neue Sammlung zu erwerben und hat einen ange-

messenen Preis für die drei Arten der Medaille

festgesetzt. Vielleicht können diese Zeilen unsre

Leser zur Nachforschung nach solchen Erbstücken

veranlassen. Haenel.

In dem trutzigen, so hochinteressanten Alten

Schlosse zu Stuttgart befindet sich das Landes-

armeemuseum, das vor bald zehn Jahren dort

seine Unterkunft fand. Im Erdgeschofs sind ihm

zwei Räume, darunter eine grofse Halle, angewiesen:

sie bergen das schwere Geschütz, mittelalterliche

Waffen und Rüstungen. Oben im ersten Stocke

stehen ihm fünf mehr zimmerartige Räume zur

Verfügung-. Hier finden wir die späteren Waffen

und Uniformstücke, Fahnen, Bilder, Orden, Er-