262

M. v. EHRENTHAL, WAFFENSAMMLUNG DES FÜRSTEN REUSS

IV. BAND

der Germanen bis an die Elbe und darüber hinaus

friedliche Zeiten für das Osterland eintraten und

dafs auch infolgedessen Mas Bergschlofs, dessen

Name Osterstein zuerst von Albinus in seiner

Meifsner Bergchronik 1581 erwähnt wird, an Wert

als festen Platz verlor, so dafs es schliefslich dem

baulichen Verfall mehr und mehr entgegen-

ging. Nachdemjedoch.1450 das alte Vogteischlofs in

der Stadt durch die Böhmen teilweise zerstört

worden war, erfolgte in den ersten Jahrzehnten

des 16. Jahrhunderts eine Herrichtung des Schlosses

am Plainberge, aber erst Heinrich gen. Posthumus

(1572 —1635), der Ahnherr des Fürstlichen Hauses

Reufs j.L., nahm eine gründliche Wiederherstellung

und Erweiterung des Ostersteines vor. Der Bau

dauerte von 1595 bis 1613. In weiterem Verfolg der

Geschichte des Schlosses ist noch zu erwähnen, dafs

Pleinrich I.I. (1602—1670.), Heinrich XVIII. (1677

bis U55) und Heinrich XXX. (1727—1802) Restau-

rationen und Neubauten in geringerem Umfange

ausführen liefsen, bis die Fürsten Heinrich LXII.

(r785—1854) und besonders Heinrich LXVII. (1789

bis 1867) während ihrer in die Mitte des 19. Jahr-

hunderts fallenden Regierungszeiten das Schlofs

zu dem vornehmen und grofsartigen Fürstensitze

umschufen, der es heute ist.

Die Waffensammlung ist alter Familienbesitz

und umfafst im Ganzen 340 Stücke, von denen

einige noch dem 15. Jahrhundert angehören,

während die Mehrzahl der Waffen aus dem 16.,

17. und 18. Jahrhundert stammt. Sie hat in einem

Vorsaale des dritten Stockes des Schlosses Auf-

stellung gefunden, wobei vornehmlich das deko-

rative Moment berücksichtiget worden ist.

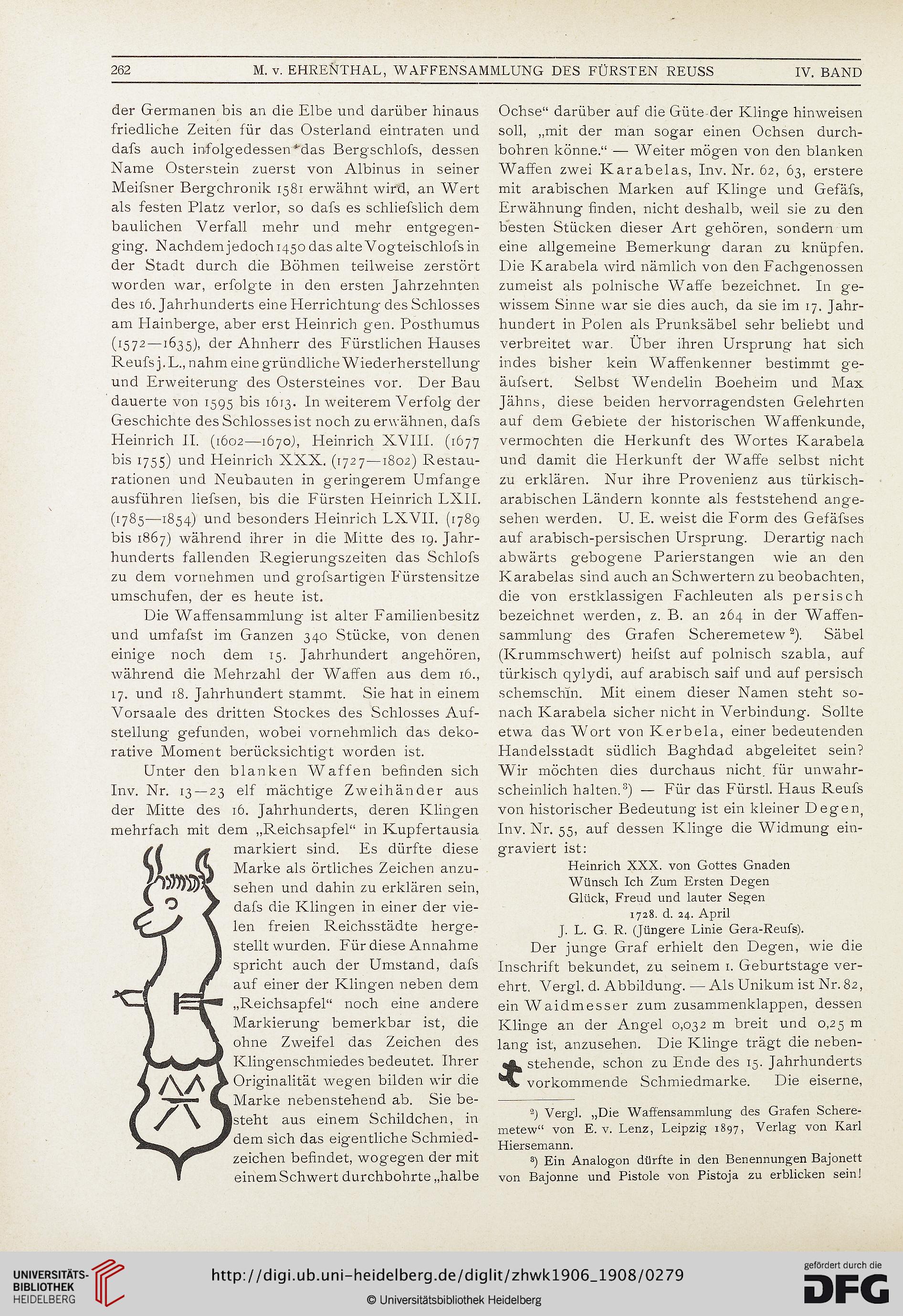

Unter den blanken Waffen befinden sich

Inv. Nr. 13 — 23 elf mächtige Zweihänder aus

der Mitte des 16. Jahrhunderts, deren Klingen

mehrfach mit dem „Reichsapfel“ in Kupfertausia

si jk markiert sind. Es dürfte diese

S| Marke als örtliches Zeichen anzu-

sehen und dahin zu erklären sein,

dafs die Klingen in einer der vie-

len freien Reichsstädte herge-

stellt wurden. Für diese Annahme

spricht auch der Umstand, dafs

auf einer der Klingen neben dem

„Reichsapfel“ noch eine andere

Markierung bemerkbar ist, die

ohne Zweifel das Zeichen des

Klingenschmiedes bedeutet. Ihrer

Originalität wegen bilden wir die

Marke nebenstehend ab. Sie be-

Isteht aus einem Schildchen, in

dem sich das eigentliche Schmied-

zeichen befindet, wogegen der mit

einemSchwert durchbohrte „halbe

Ochse“ darüber auf die Güte der Klinge hinweisen

soll, „mit der man sogar einen Ochsen durch-

bohren könne.“ — Weiter mögen von den blanken

Waffen zwei Karabelas, Inv. Nr. 62, 63, erstere

mit arabischen Marken auf Klinge und Gefäfs,

Erwähnung finden, nicht deshalb, weil sie zu den

besten Stücken dieser Art gehören, sondern um

eine allgemeine Bemerkung daran zu knüpfen.

Die Karabela wird nämlich von den Fachgenossen

zumeist als polnische Waffe bezeichnet. In ge-

wissem Sinne war sie dies auch, da sie im 17. Jahr-

hundert in Polen als Prunksäbel sehr beliebt und

verbreitet war. Über ihren Ursprung hat sich

indes bisher kein Waffenkenner bestimmt ge-

äufsert. Selbst Wendelin Boeheim und Max

Jähns, diese beiden hervorragendsten Gelehrten

auf dem Gebiete der historischen Waffenkunde,

vermochten die Herkunft des Wortes Karabela

und damit die Herkunft der Waffe selbst nicht

zu erklären. Nur ihre Provenienz aus türkisch-

arabischen Ländern konnte als feststehend ange-

sehen werden. U. E. weist die Form des Gefäfses

auf arabisch-persischen Ursprung. Derartig nach

abwärts gebogene Parierstangen wie an den

Karabelas sind auch an Schwertern zu beobachten,

die von erstklassigen Fachleuten als persisch

bezeichnet werden, z. B. an 264 in der Waffen-

sammlung des Grafen Scheremetew2). Säbel

(Krummschwert) heifst auf polnisch szabla, auf

türkisch qylydi, auf arabisch saif und auf persisch

schemschin. Mit einem dieser Namen steht so-

nach Karabela sicher nicht in Verbindung. Sollte

etwa das Wort von Kerbela, einer bedeutenden

Handelsstadt südlich Baghdad abgeleitet sein?

Wir möchten dies durchaus nicht, für unwahr-

scheinlich halten.3) — Für das Fürstl. Haus Reufs

von historischer Bedeutung ist ein kleiner Degen

Inv. Nr. 55, auf dessen Klinge die Widmung ein-

graviert ist:

Heinrich XXX. von Gottes Gnaden

Wünsch Ich Zum Ersten Degen

Glück, Freud und lauter Segen

1728. d. 24. April

J. L. G. R. (Jüngere Linie Gera-Reufs).

Der junge Graf erhielt den Degen, wie die

Inschrift bekundet, zu seinem 1. Geburtstage ver-

ehrt. Vergl. d. Abbildung. — Als Unikum ist Nr. 82,

ein Waidmesser zum zusammenklappen, dessen

Klinge an der Angel 0,032 m breit und 0,25 m

lang ist, anzusehen. Die Klinge trägt die neben-

stehende, schon zu Ende des 15. Jahrhunderts

vorkommende Schmiedmarke. Die eiserne,

2) Vergl. „Die Waffensammlung des Grafen Schere-

metew“ von E. v. Lenz, Leipzig 1897, Verlag von Karl

Hiersemann.

3) Ein Analogon dürfte in den Benennungen Bajonett

von Bajonne und Pistole von Pistoja zu erblicken sein!

M. v. EHRENTHAL, WAFFENSAMMLUNG DES FÜRSTEN REUSS

IV. BAND

der Germanen bis an die Elbe und darüber hinaus

friedliche Zeiten für das Osterland eintraten und

dafs auch infolgedessen Mas Bergschlofs, dessen

Name Osterstein zuerst von Albinus in seiner

Meifsner Bergchronik 1581 erwähnt wird, an Wert

als festen Platz verlor, so dafs es schliefslich dem

baulichen Verfall mehr und mehr entgegen-

ging. Nachdemjedoch.1450 das alte Vogteischlofs in

der Stadt durch die Böhmen teilweise zerstört

worden war, erfolgte in den ersten Jahrzehnten

des 16. Jahrhunderts eine Herrichtung des Schlosses

am Plainberge, aber erst Heinrich gen. Posthumus

(1572 —1635), der Ahnherr des Fürstlichen Hauses

Reufs j.L., nahm eine gründliche Wiederherstellung

und Erweiterung des Ostersteines vor. Der Bau

dauerte von 1595 bis 1613. In weiterem Verfolg der

Geschichte des Schlosses ist noch zu erwähnen, dafs

Pleinrich I.I. (1602—1670.), Heinrich XVIII. (1677

bis U55) und Heinrich XXX. (1727—1802) Restau-

rationen und Neubauten in geringerem Umfange

ausführen liefsen, bis die Fürsten Heinrich LXII.

(r785—1854) und besonders Heinrich LXVII. (1789

bis 1867) während ihrer in die Mitte des 19. Jahr-

hunderts fallenden Regierungszeiten das Schlofs

zu dem vornehmen und grofsartigen Fürstensitze

umschufen, der es heute ist.

Die Waffensammlung ist alter Familienbesitz

und umfafst im Ganzen 340 Stücke, von denen

einige noch dem 15. Jahrhundert angehören,

während die Mehrzahl der Waffen aus dem 16.,

17. und 18. Jahrhundert stammt. Sie hat in einem

Vorsaale des dritten Stockes des Schlosses Auf-

stellung gefunden, wobei vornehmlich das deko-

rative Moment berücksichtiget worden ist.

Unter den blanken Waffen befinden sich

Inv. Nr. 13 — 23 elf mächtige Zweihänder aus

der Mitte des 16. Jahrhunderts, deren Klingen

mehrfach mit dem „Reichsapfel“ in Kupfertausia

si jk markiert sind. Es dürfte diese

S| Marke als örtliches Zeichen anzu-

sehen und dahin zu erklären sein,

dafs die Klingen in einer der vie-

len freien Reichsstädte herge-

stellt wurden. Für diese Annahme

spricht auch der Umstand, dafs

auf einer der Klingen neben dem

„Reichsapfel“ noch eine andere

Markierung bemerkbar ist, die

ohne Zweifel das Zeichen des

Klingenschmiedes bedeutet. Ihrer

Originalität wegen bilden wir die

Marke nebenstehend ab. Sie be-

Isteht aus einem Schildchen, in

dem sich das eigentliche Schmied-

zeichen befindet, wogegen der mit

einemSchwert durchbohrte „halbe

Ochse“ darüber auf die Güte der Klinge hinweisen

soll, „mit der man sogar einen Ochsen durch-

bohren könne.“ — Weiter mögen von den blanken

Waffen zwei Karabelas, Inv. Nr. 62, 63, erstere

mit arabischen Marken auf Klinge und Gefäfs,

Erwähnung finden, nicht deshalb, weil sie zu den

besten Stücken dieser Art gehören, sondern um

eine allgemeine Bemerkung daran zu knüpfen.

Die Karabela wird nämlich von den Fachgenossen

zumeist als polnische Waffe bezeichnet. In ge-

wissem Sinne war sie dies auch, da sie im 17. Jahr-

hundert in Polen als Prunksäbel sehr beliebt und

verbreitet war. Über ihren Ursprung hat sich

indes bisher kein Waffenkenner bestimmt ge-

äufsert. Selbst Wendelin Boeheim und Max

Jähns, diese beiden hervorragendsten Gelehrten

auf dem Gebiete der historischen Waffenkunde,

vermochten die Herkunft des Wortes Karabela

und damit die Herkunft der Waffe selbst nicht

zu erklären. Nur ihre Provenienz aus türkisch-

arabischen Ländern konnte als feststehend ange-

sehen werden. U. E. weist die Form des Gefäfses

auf arabisch-persischen Ursprung. Derartig nach

abwärts gebogene Parierstangen wie an den

Karabelas sind auch an Schwertern zu beobachten,

die von erstklassigen Fachleuten als persisch

bezeichnet werden, z. B. an 264 in der Waffen-

sammlung des Grafen Scheremetew2). Säbel

(Krummschwert) heifst auf polnisch szabla, auf

türkisch qylydi, auf arabisch saif und auf persisch

schemschin. Mit einem dieser Namen steht so-

nach Karabela sicher nicht in Verbindung. Sollte

etwa das Wort von Kerbela, einer bedeutenden

Handelsstadt südlich Baghdad abgeleitet sein?

Wir möchten dies durchaus nicht, für unwahr-

scheinlich halten.3) — Für das Fürstl. Haus Reufs

von historischer Bedeutung ist ein kleiner Degen

Inv. Nr. 55, auf dessen Klinge die Widmung ein-

graviert ist:

Heinrich XXX. von Gottes Gnaden

Wünsch Ich Zum Ersten Degen

Glück, Freud und lauter Segen

1728. d. 24. April

J. L. G. R. (Jüngere Linie Gera-Reufs).

Der junge Graf erhielt den Degen, wie die

Inschrift bekundet, zu seinem 1. Geburtstage ver-

ehrt. Vergl. d. Abbildung. — Als Unikum ist Nr. 82,

ein Waidmesser zum zusammenklappen, dessen

Klinge an der Angel 0,032 m breit und 0,25 m

lang ist, anzusehen. Die Klinge trägt die neben-

stehende, schon zu Ende des 15. Jahrhunderts

vorkommende Schmiedmarke. Die eiserne,

2) Vergl. „Die Waffensammlung des Grafen Schere-

metew“ von E. v. Lenz, Leipzig 1897, Verlag von Karl

Hiersemann.

3) Ein Analogon dürfte in den Benennungen Bajonett

von Bajonne und Pistole von Pistoja zu erblicken sein!