298

H. MÜLLER-HICKLER, STUDIEN ÜBER DEN LANGEN SPIESS

IV. BAND

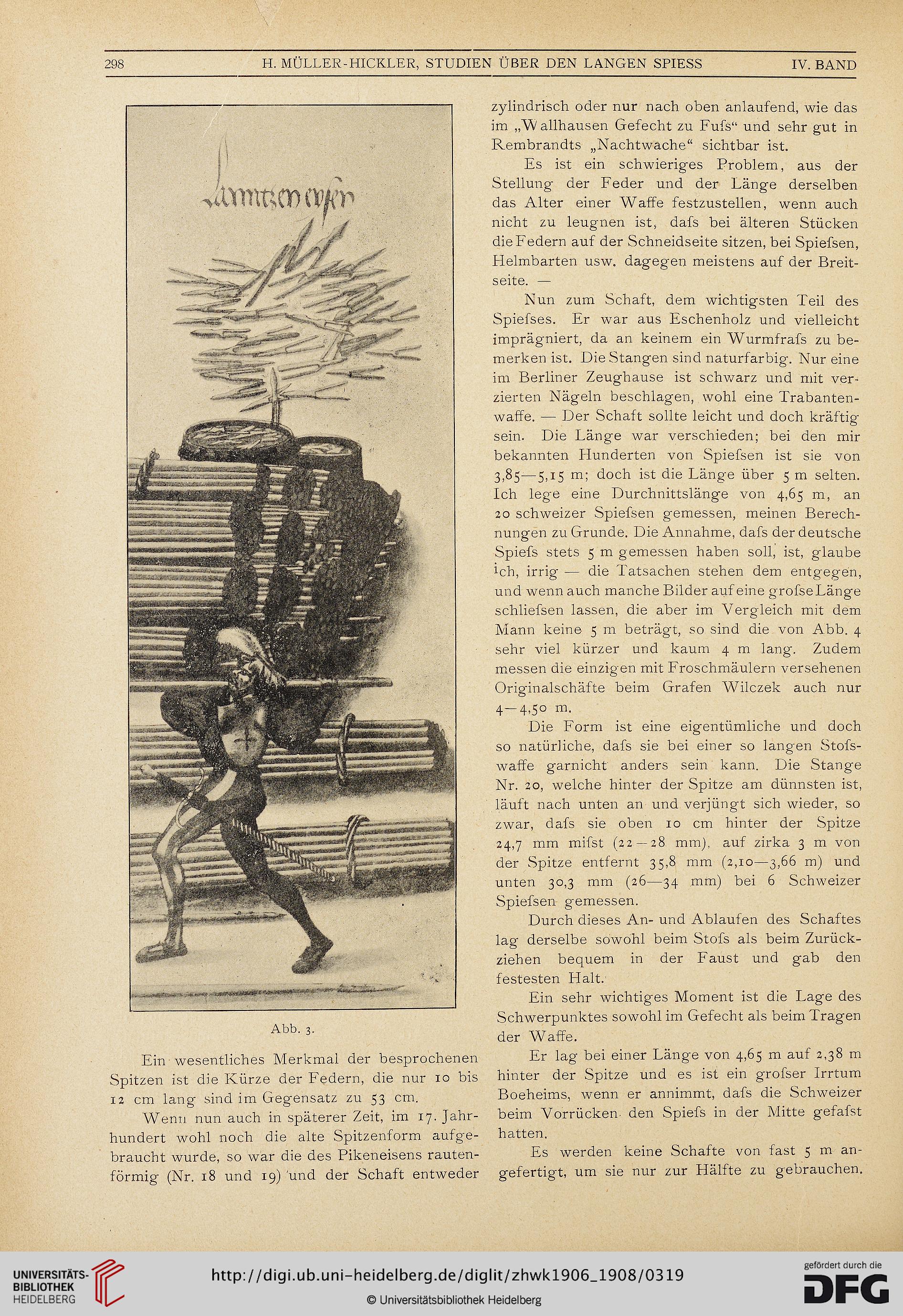

Abb. 3.

Ein wesentliches Merkmal der besprochenen

Spitzen ist die Kürze der Federn, die nur 10 bis

12 cm lang- sind im Gegensatz zu 53 cm-

Wenn nun auch in späterer Zeit, im 17. Jahr-

hundert wohl noch die alte Spitzenform aufge-

braucht wurde, so war die des Pikeneisens rauten-

förmig (Nr. 18 und 19) und der Schaft entweder

zylindrisch oder nur nach oben anlaufend, wie das

im „Wallhausen Gefecht zu Fufs“ und sehr gut in

Rembrandts „Nachtwache“ sichtbar ist.

Es ist ein schwieriges Problem, aus der

Stellung der Feder und der Länge derselben

das Alter einer Waffe festzustellen, wenn auch

nicht zu leugnen ist, dafs bei älteren Stücken

die Federn auf der Schneidseite sitzen, bei Spiefsen,

Helmbarten usw. dagegen meistens auf der Breit-

seite. —

Nun zum Schaft, dem wichtigsten Teil des

Spiefses. Er war aus Eschenholz und vielleicht

imprägniert, da an keinem ein Wurmfrafs zu be-

merken ist. Die Stangen sind naturfarbig. Nur eine

im Berliner Zeughause ist schwarz und mit ver-

zierten Nägeln beschlagen, wohl eine Trabanten-

waffe. —• Der Schaft sollte leicht und doch kräftig

sein. Die Länge war verschieden; bei den mir

bekannten Hunderten von Spiefsen ist sie von

3,85—5,15 m; doch ist die Länge über 5 m selten.

Ich lege eine Durchnittslänge von 4,65 m, an

20 schweizer Spiefsen gemessen, meinen Berech-

nungen zu Grunde. Die Annahme, dafs der deutsche

Spiefs stets 5 m gemessen haben soll, ist, glaube

ich, irrig — die Tatsachen stehen dem entgegen,

und wenn auch manche Bilder auf eine grofse Länge

schliefsen lassen, die aber im Vergleich mit dem

Mann keine 5 m beträgt, so sind die von Abb. 4

sehr viel kürzer und kaum 4 m lang. Zudem

messen die einzigen mit Froschmäulern versehenen

Originalschäfte beim Grafen Wilczek auch nur

4—4,5° m.

Die Form ist eine eigentümliche und doch

so natürliche, dafs sie bei einer so langen Stofs-

waffe garnicht anders sein kann. Die Stang'e

Nr. 20, welche hinter der Spitze am dünnsten ist,

läuft nach unten an und verjüngt sich wieder, so

zwar, dafs sie oben 10 cm hinter der Spitze

24,7 mm mifst (22 — 28 mm), auf zirka 3 m von

der Spitze entfernt 35,8 mm (2,10—3,66 m) und

unten 30,3 mm (26—34 mm) bei 6 Schweizer

Spiefsen g-emessen.

Durch dieses An- und Ablaufen des Schaftes

lag derselbe sowohl beim Stofs als beim Zurück-

ziehen bequem in der Faust und gab den

festesten Halt.

Ein sehr wichtiges Moment ist die Lage des

Schwerpunktes sowohl im Gefecht als beim Tragen

der Waffe.

Er lag bei einer Länge von 4,65 m auf 2,38 m

hinter der Spitze und es ist ein grofser Irrtum

Boeheims, wenn er annimmt, dafs die Schweizer

beim Vorrücken, den Spiefs in der Mitte gefafst

hatten.

Es werden keine Schafte von fast 5 m an-

gefertigt, um sie nur zur Hälfte zu gebrauchen.

H. MÜLLER-HICKLER, STUDIEN ÜBER DEN LANGEN SPIESS

IV. BAND

Abb. 3.

Ein wesentliches Merkmal der besprochenen

Spitzen ist die Kürze der Federn, die nur 10 bis

12 cm lang- sind im Gegensatz zu 53 cm-

Wenn nun auch in späterer Zeit, im 17. Jahr-

hundert wohl noch die alte Spitzenform aufge-

braucht wurde, so war die des Pikeneisens rauten-

förmig (Nr. 18 und 19) und der Schaft entweder

zylindrisch oder nur nach oben anlaufend, wie das

im „Wallhausen Gefecht zu Fufs“ und sehr gut in

Rembrandts „Nachtwache“ sichtbar ist.

Es ist ein schwieriges Problem, aus der

Stellung der Feder und der Länge derselben

das Alter einer Waffe festzustellen, wenn auch

nicht zu leugnen ist, dafs bei älteren Stücken

die Federn auf der Schneidseite sitzen, bei Spiefsen,

Helmbarten usw. dagegen meistens auf der Breit-

seite. —

Nun zum Schaft, dem wichtigsten Teil des

Spiefses. Er war aus Eschenholz und vielleicht

imprägniert, da an keinem ein Wurmfrafs zu be-

merken ist. Die Stangen sind naturfarbig. Nur eine

im Berliner Zeughause ist schwarz und mit ver-

zierten Nägeln beschlagen, wohl eine Trabanten-

waffe. —• Der Schaft sollte leicht und doch kräftig

sein. Die Länge war verschieden; bei den mir

bekannten Hunderten von Spiefsen ist sie von

3,85—5,15 m; doch ist die Länge über 5 m selten.

Ich lege eine Durchnittslänge von 4,65 m, an

20 schweizer Spiefsen gemessen, meinen Berech-

nungen zu Grunde. Die Annahme, dafs der deutsche

Spiefs stets 5 m gemessen haben soll, ist, glaube

ich, irrig — die Tatsachen stehen dem entgegen,

und wenn auch manche Bilder auf eine grofse Länge

schliefsen lassen, die aber im Vergleich mit dem

Mann keine 5 m beträgt, so sind die von Abb. 4

sehr viel kürzer und kaum 4 m lang. Zudem

messen die einzigen mit Froschmäulern versehenen

Originalschäfte beim Grafen Wilczek auch nur

4—4,5° m.

Die Form ist eine eigentümliche und doch

so natürliche, dafs sie bei einer so langen Stofs-

waffe garnicht anders sein kann. Die Stang'e

Nr. 20, welche hinter der Spitze am dünnsten ist,

läuft nach unten an und verjüngt sich wieder, so

zwar, dafs sie oben 10 cm hinter der Spitze

24,7 mm mifst (22 — 28 mm), auf zirka 3 m von

der Spitze entfernt 35,8 mm (2,10—3,66 m) und

unten 30,3 mm (26—34 mm) bei 6 Schweizer

Spiefsen g-emessen.

Durch dieses An- und Ablaufen des Schaftes

lag derselbe sowohl beim Stofs als beim Zurück-

ziehen bequem in der Faust und gab den

festesten Halt.

Ein sehr wichtiges Moment ist die Lage des

Schwerpunktes sowohl im Gefecht als beim Tragen

der Waffe.

Er lag bei einer Länge von 4,65 m auf 2,38 m

hinter der Spitze und es ist ein grofser Irrtum

Boeheims, wenn er annimmt, dafs die Schweizer

beim Vorrücken, den Spiefs in der Mitte gefafst

hatten.

Es werden keine Schafte von fast 5 m an-

gefertigt, um sie nur zur Hälfte zu gebrauchen.